一曲《霸王别姬》唱了千年,乌江边霸王自刎的故事也传了千年。

贵族的出身、力能扛鼎的天赋、西楚霸王的意气风发,让许多人对项羽的失败深感惋惜。

乌江畔的自刎,哀婉又壮丽。自刎前直接指明了自己尸首应归功于谁,是霸王最后的豪气。及至死后尸首被多人抢占,又让人不能不对英雄的落幕感到遗憾。

正因项羽是一个悲壮的人物,千百年来总有人对他的失败耿耿于怀。

这位带着二十余骑仍能从汉军包围圈中杀出的猛将,似乎不该是这样自刎的结局。连李清照都会说“至今思项羽,不肯过江东”。

然而,站在乌江边的项羽,真的是因为“无颜面对江东父老”,放弃了生的机会,放弃了从头再来的机会,直接拔剑自刎了吗?

一、一时豪杰,做不得一世领袖

一、一时豪杰,做不得一世领袖秦末的大舞台上,项羽的确是最闪亮的那颗将星。

他年幼之时就展现出力气过人的天赋,又是楚国贵族的后代,早早就拥有了一定的声望,这是他鹊起的基础。

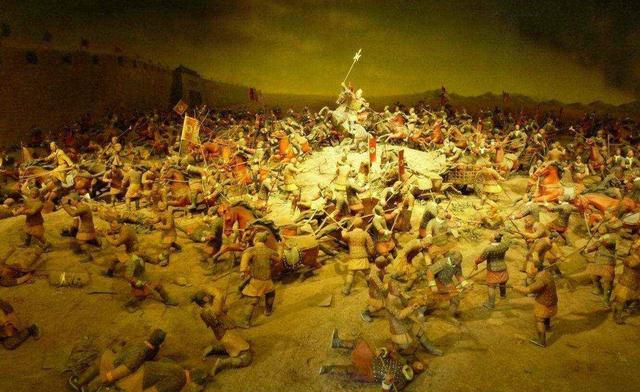

巨鹿之战,年仅25岁的项羽,在各国诸侯面前上演了一出以少胜多的神话。

年轻的将军带头破釜沉舟,带动着全军士气疯涨。项梁死后的5万楚军并没有陷入群龙无首的状态,反而被这个初出茅庐的主将带出哀兵必胜的气势。

于是,历史记住了,作壁上观的各路诸侯看到了,那个勇猛的小将率领着五万楚军,冲向了这座曾经打败过他们的城市,冲散了诛灭六国、不可一世的秦军,将王离手下的三十万军打得大败亏输。

巨鹿一战后,项羽不再是一名小将,而是各路诸侯目不敢直视的项王。

彼时各路起义军面见项羽,行礼方式同见皇帝都没有什么区别。可见这位将军在战场上究竟展现出了何等样的风姿!

巨鹿之战后不久章邯投降,大秦的气数将尽,项王作为各路诸侯军、起义军领袖中人气最高的一个,早已被众人默默捧上了最高领导之位。

能让各路人心服口服,项羽绝对称得上一时豪杰。

可惜,他是最出色的军事家,却并不是一名十分优秀的政治家。秦为何能灭六国而并天下?项羽没有参透,他也不愿意听范增的话继续去想了。

他只想遵循千百年来的分封制传统,只想坐拥一块最大、最肥沃的土地,其余的尽可以分给其他人。换句话说,他并不想做“皇帝”,做个“周天子”就足够了。

西楚霸王这个封号,足够霸气,却也仅止步于“王”了。

从这个封号就能看到,项羽的心气只到这里。他是不世出的英雄,勇毅世间无敌;可他的眼界没能跟上时代,决定着他终究做不了这天下的主人。

这天下大权尽归于一人之手的好处,项羽没有参透,有其他人了悟了,有其他人垂涎着。被逼入蜀地的刘邦在张良和萧何的双重教导下明白了郡县制的先进性,明白了军国一体的强大战斗力。

他甚至没有蛰伏太久,便暗度陈仓出了这片封印之地,正式开始与西楚霸王一争天下。而两人在用人、在野心、在眼界上的差距,最终决定了两人的成败。

二、一隅偏安,求不来一生安稳

二、一隅偏安,求不来一生安稳中华大地的历史画卷展开到秦末的时候,还没有“偏安一隅”这个成语,但却并非没有类似的例子。

战国末年,秦国施展“远交近攻”的纵横手段时,齐国就是那个一隅偏安的国家。当猛兽啃完了难啃的骨头时,自然不会介意再品尝一块鲜美的肉。

哪怕项羽是万人敌,是以少胜多惯了的人,他也不会不明白最简单的道理:以少打多,不利。江东一隅,打不过整个中原。

他曾经是雄踞天下的西楚霸王,那时刘邦只是守着偏远之地的小小汉王。两人相持四年,攻守之势早已调转。

如今外面是刘邦占了大半的天下,他项羽回到了小小的江东,真的有重整旗鼓的时间吗?真的有卷土重来的机会吗?

当年的西楚霸王给了刘邦太多次机会,这并不是他宽仁,而是他骄傲。

一个不到30岁的年轻的小伙子,面对着一个只比秦始皇小3岁的行将就木的老人;

一个带兵打仗几乎战无不胜的将军,面对着从不以军事才能称雄的亭长,项羽自然是有资格骄傲的。

刘邦能够从蜀地走出,除了他身边有谋臣,有良将,他自身活了够长的时间以及他足够能忍外,也是因为项羽对他的戒心并不很强。

但反过来,这天下谁又敢不把项羽放在眼里呢?

哪怕他已经是失败过一次的人了,但他依然年轻,依然有号召力,依然有一身无敌的武艺。

刘邦不知道后世有一个皇帝说过“卧榻之侧岂容他人酣睡”,但刘邦肯定有“干不死这小子,皇帝我做不稳当”的觉悟。

出身混混的刘邦没有那么多贵族的讲究。他前脚分了楚河汉界,后脚就国界攻打项羽;他被人抓了父母妻儿,自可说一声“分我一杯羹”。

他不会给自己最大的敌人留下什么体面,他只知道“斩草要除根”。

别说项羽了,韩信、英布,这些曾经帮他打天下的人,一旦威胁到他的统治,哪个又得了好下场呢?

项羽知道,他可以过江,过江后或可喘上一口气,但也仅止于此了。哪怕河面上没有船,征船、造船又需要多久?大军渡河又需要多久?

秦始皇边打仗边修长城,甚至还有时间给自己修陵寝的壮举还历历在目。一个国家的人力聚集在一起的能量,刘邦和项羽都见过。

而他手中有十万人的时候打不过刘邦,手中有八百人的时候没能再胜一回,手中有28骑的时候也只能做到独身亿人冲动。

再从江东重整旗鼓,哪怕再次募集到八千子弟兵,他能打过刘邦吗?乌江畔的项羽不仅仅是愧疚,他也深深明白:自己没有机会了。

哪怕过了江东,对于刘邦来说只是将统一天下的进程再拖慢一步。

而这名霸王,不愿苟延残喘。他宁可以最悲壮的方式结束,也不愿当一个偏安一隅的齐王建。

三、一念已差,再不能一步登天

三、一念已差,再不能一步登天如果项羽有穿越的机会,他肯定会选择穿越回鸿门宴上,一刀砍下刘邦的头,谁都拦不住他。

不确定的是,项羽会不会好好尊重自己的亚父范增,真心信任他,听从他的建议。

如果不然,没有刘邦,也会有赵邦、张邦。总之,这天下还是姓不了项的。

范增最有名的事迹就是鸿门宴上劝项羽杀死刘邦。等到刘邦麾下有了陈平,在反间计的重要作用下,项羽与范增便离心离德了。

反间计的作用对象不仅仅是范增,还有钟离昧等楚军将领。辐射范围就更大了,在见到连范增都会被项羽怀疑时,旁观者也难免心有戚戚。

当范增说出那句“天下事大定矣”的时候,他指的真的是刘邦吗?这倒未必,但他可以肯定项羽无法问鼎天下了,因为项羽太多疑了。

怀疑的念头一旦种下,便不会轻易消散掉了。项羽与刘邦,差的就是这一念。

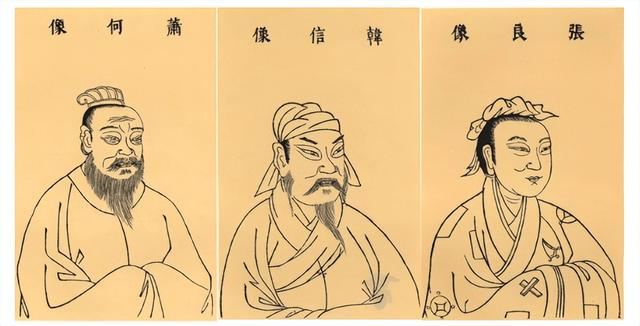

韩信得刘邦信任,越级提拔、授以大印,于是宁愿士为知己者死;

萧何得刘邦信任,在关键时刻留守后方,有时甚至可以代帝处理政务,于是愿自污名节杀死韩信以利大汗

张良得刘邦信任,计无有不听,凡劝说无有不改,于是费心匡扶汉室,稳固惠帝太子地位。

项羽自己是最好的将领,可独木难支,孤掌难鸣。他也需要其他将领的帮助,需要谋士的帮助。可他的多疑、他的自负,让他在楚汉之争中一步步落于弱势地位。

曾经听从于他命令的,或辞官而去,或站在了他的对立面。在垓下的最后一战中,陪伴多年始终未曾离去的虞姬,自刎在了他的怀里。此时的霸王,与孤家寡人又有何异?

不能信人、不能用人,是项羽与刘邦最大的差距。

这世上从不缺孤胆英雄,但孤胆英雄当不了天下之主。狂傲自负的年轻人气走了身边的所有可用之人,时过境迁后再也弥补不上。

乌江畔发出那一声长叹,看着冲向自己的汉军中不乏自己曾经的手下,对着吕马童说出那句:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德”时,不知项羽有没有想明白,自己究竟是天命不眷,还是差了一念。

他是世间无二的楚霸王,是《史记》中唯一一个没当过皇帝却享有“本纪”地位的人,是冷兵器时代单兵能力最强的作战机器。

项羽不知道后世有多少人为他不过江东而惋惜。当他筋疲力尽、单人独骑、衣袍染血地结束自己的最后一场战斗时,他理应是复杂的:

那些曾经并肩作战的兄弟啊,对不住,我愧对你们随我过江的决心;

那些曾经劝我要理智的先生啊,对不住,我到底为肆意付出了代价;

那些曾经生活在咸阳的百姓啊,对不住,我如今也要再去见你们了。

老刘啊,对峙了这么多年,你这老小子很能活嘛。我就不过江东,不再兴战火了。这天下给了你,你可要好好地守住啊。

力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。公元前202年的那天,项羽自刎而死,时年三十岁。