泱泱大唐三百年,最令人遗憾和唏嘘的莫过于安史之乱。

绝大多数朝代的没落是一个渐进的过程,唯有唐有着安史之乱这么一个明显的分界线。

安史之乱前后,唐朝人口直接减半,两京更是被胡蹄践踏,军民膏腴尽归于胡人。

更令人叹惋的是,两都和两都的人民的苦难原本可以稍许减轻,安史之乱的时间原本有可能略微缩短。

唐朝国力和民力的消耗原本有可能没有这么惨烈——这份愿景落空的转折点,就在于唐肃宗没有采用李泌的建议。

这并非一家之言。在《资治通鉴》的注解中,胡三省就曾评论:“使肃宗用泌策,史思明岂能再为关、洛乎?”

王夫之也曾有过类似的叹息,认为李泌的计策可以“受降而永绥其乱”。

后人的评论,或许是因为有“上帝视角”,已知历史发展脉络的缘故。

那么,唐肃宗又为什么陷入了“当局者迷”的困境,不采用李泌的策略,争取“毕其功于一役”呢?

临危出山,昔日神童欲扶大厦于将倾

临危出山,昔日神童欲扶大厦于将倾公元756年,李亨在灵武登基称帝,遥尊已经逃到四川的唐玄宗为太上皇。

说来好笑,刚刚登基的皇帝不仅不在自己的宫殿中,不在自己的都城内,甚至身边连个像样的朝廷都没有——逃亡之中的肃宗,身边只有不到30名官员。

纵然此时他有着皇帝的称号,可他究竟能否号令得动四方官员,还是一个未知数。

幸运的是,老天爷还是比较眷顾大唐的。

此时的肃宗身边尚有唐朝中兴名将郭子仪;而当年以“神童”之称名动长安的李泌,也受他之邀从自己隐居之地中重返朝堂,为平叛和光复的大业添砖加瓦。

郭子仪加上李泌,唐肃宗此时也称得上“文武双全”了。

再加上大唐此时尚没有走到末路,天下人心仍归于唐朝皇帝,肃宗手里的牌比历史上的绝大多数皇帝都要强上不少。

特别是李泌,这位被后世称为“神仙宰相”的谋士,胸有成竹地开始为大唐这盘棋设定棋路了。

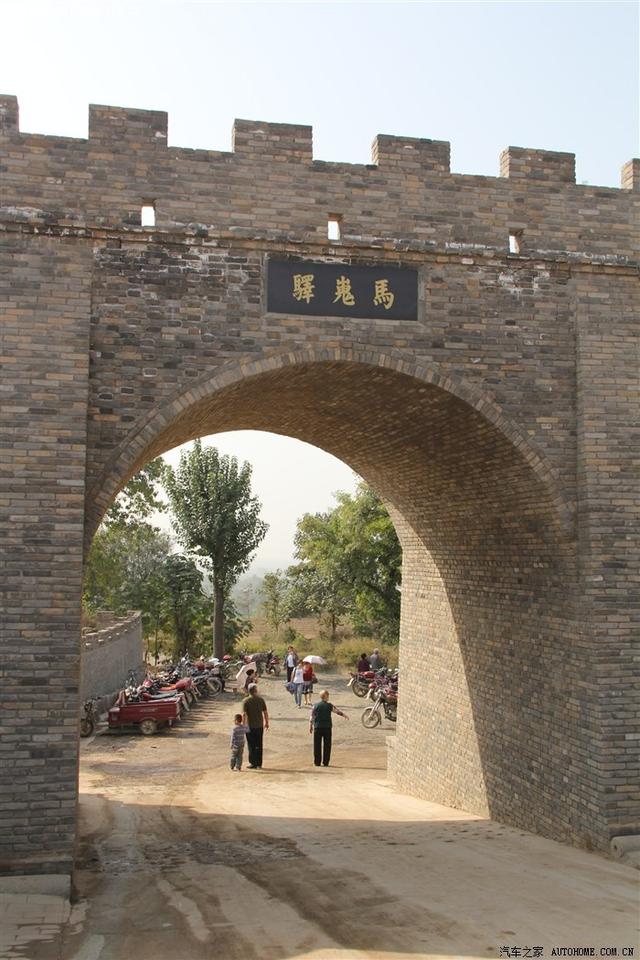

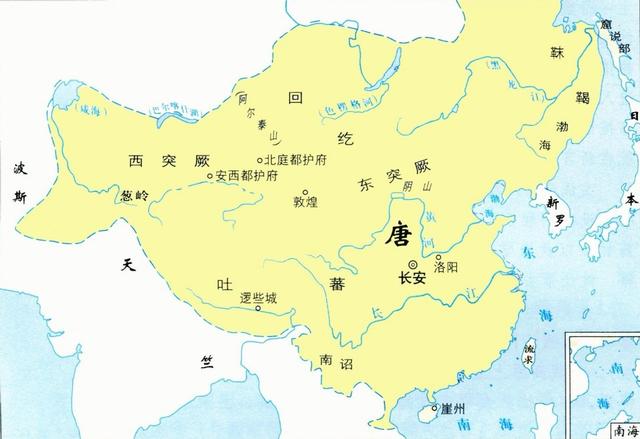

献上奇谋,力求歼敌有生力量在了解李泌的谋略之前,首先需要对当时唐军和叛军的位置有一定概念。

公元756年六月,安禄山占领了皇帝逃走后已经大乱的长安城。

七月十三日,肃宗被朔方诸将推动着匆匆即位。朔方诸将以郭子仪为代表,此外还有李光弼等良将,仆固怀恩等蕃部,兵马强盛。

正是对朔方诸将的战力十分有信心,李泌才大胆地制定了全歼叛军的计谋。

简单来说,可以分成两步:第一步叫做“关门”,第二步叫做“除根”。

此时的安史叛军虽然声势浩大,但人数并不算太多。安禄山虽称部下有20万人,但实际人数不过15万左右,战斗兵员还要低于这个数字。

且他手下除了唐人兵卒之外,还有许多藩兵,如契丹人、奚人等等。游牧民族的士兵虽然凶悍,但只善于掠夺,不善于守城,因此对其兵力的估计可再削弱两分。

之所以并不十分强悍的安史叛军能够长驱直入,占领“两京”,主要是唐玄宗对安禄山丝毫不设防的缘故。

乃至安禄山已经占领了河北的情况下,唐玄宗依然认为造反是讨厌安禄山的人编造出来的谎话。而“安禄山有反心”这句话,多年来他已经听腻了。

等到唐玄宗终于意识到安禄山真的造反的时候,已经安逸了太多年的老皇帝丧失了他年轻时的锐气,慌乱地带着自己心爱的贵妃弃都城而逃。

皇帝跑了,对于全国上下的士气来说是致命的打击,这才让安史叛军有了顺利占领长安的机会。

另一个体现安禄山此人目光短浅,实力也不怎么强的细节是:占领了洛阳,尚未占领长安之时,他就登基称帝。

但凡胸中真有大志的人,都不至于干这种“过把瘾就死”的事情。

所以,安史叛军能够势如破竹,并非他们有多强,而是当时的唐廷根本没有形成有效抵抗的缘故。

李泌精准地看到了这一点,于是设计了“关门”的第一步。这“门”就是长安和洛阳两边的“门”。

两京之间是一个狭长的哑铃型地带,有足够强的将领守关的话,完全可以做到封锁。而良将,朔方是不缺的。

因此,李泌计划中,首先要让郭子仪、李光弼两员大将分别把守住两边的“门”,并且不断做佯攻之态。

叛军的人数最多不过十余万,分兵便必败,合兵于一处则必然疲于奔命。唐军便可以一边牵制其主力,一边继续压缩叛军的生存空间。

第二步,叫做“除根”。安禄山的“根”在哪里呢?

在幽州,在他当过节度使的地方。他能够做大,本就是因为唐玄宗过度信任而养虎为患,并不是他本身有多么出色的实力、多么服众的能力。

恰恰相反,天下不服安禄山的人多得是。没了幽州这个大本营,安禄山便如无根浮萍,无别处可以依靠了。

因此,当第一步“关门”成功后,李泌便计划让李倓——肃宗的第三子领兵直插范阳,与李光弼形成南北合击之势,直接打掉安禄山的老家。

且不说没了大本营,安禄山的胡骑还会不会听他的指挥;又被关起来又无处可逃的安禄山,就只剩下了被消磨掉所有兵力这一条路。

李泌的计谋并不着眼于一时得失,而是力求用最有效的方式消灭叛军的全部有生力量,实现全面平叛。

他甚至对自己的计划做出了精准的预测:“不出二年,无寇矣”。只可惜,肃宗连这两年都等不了。

当局者迷,肃宗为私利牺牲天下

当局者迷,肃宗为私利牺牲天下唐肃宗李亨,不能说他是一个昏君,但他也绝不是一个头脑非常清醒的皇帝。

唐玄宗鼎盛时期,他并不是玄宗最喜爱的儿子;而唐玄宗偏偏是一个对自己的儿子下手非常狠的皇帝。用现代的话说,李亨的“原生家庭”肯定不幸福。

多年处于太子之位,却多年不得父皇喜爱,多年被权相政治迫害。如果不是安史之乱,唐朝的第八位皇帝是谁或许未可知。

在这种情况下登基即位,又架空了自己曾经非常厉害的老爹的唐肃宗,极其需要天下人认可自己的“正统”身份。

本来他是太子,在皇帝已经逃出京城的情况下,登基也无不可。但问题是,他自己也不是在京城登基的,而是在较为偏远的朔方登基的。

这个登基还是自立为帝,并没有事先得到前一任皇帝的认可。

在好不容易得到朔方的支持,又见到各地援军驰来的时候,李亨的心中或许认为:平叛必然会成功。

为保自己的地位,平叛成功的功劳必须落到他这个皇帝身上,而不能落到他老爹身上。所以,他必须要“正统”地即位,以确保天下人都知道,是他唐肃宗平定了山河。

李泌足够了解战局,足够了解安史叛军的弱点,却并不足够了解李亨的心理。在他提出的策略中,两京是最后收复的。

对于李亨来说,他难免要担心:如果最后收复“两京”的功劳被其他人,不管是他的老爹还是他的兄弟们摘了桃子。

那他这个皇帝到底会不会被承认呢?事后又会不会被清算呢?

所以,唐肃宗等不了两年。

在局势对己方一片大好的情况下,他势必要先收复两京,先给自己一个正统的地位,先告诉全国人:皇帝已经是我了,大唐正统现在在我李亨手里,平定叛乱的人也是我。

为了确保能够收复长安,为了尽快收复长安,唐肃宗不惜与虎谋皮,向回纥借兵,条件是:回纥人可以在长安城内大肆抢掠。

公元757年,长安、洛阳回归唐廷控制,肃宗不愿意让回纥兵掳掠长安,便牺牲了陪都洛阳的百姓。

曾经繁华的洛阳城,被安史叛军抢过一回,又被回纥人抢了一回,洛阳百姓何其无辜?

这“抢”可并不只是抢财物,还要抢女人,抢壮劳力,甚至杀人为乐。

要知道,五胡乱华时期,汉人被称为“两脚羊”的时候还没有过去太久呢!

肃宗急于收复两京,是出于政治考量,却丧失了直捣范阳的最佳机会,让本处于分崩离析状态的安史叛军有了回一口气的机会。

原本在李泌的计划中两年可平的叛乱最终成了一场八年的拉锯战。洛阳城内的无辜百姓,中原大地的涂炭生灵,成了唐肃宗“正统”执念的牺牲品。

若唐肃宗肯等上这两年,在李泌的辅佐下,稳定朝廷中枢也不是什么难事。

玄宗当时已经年老,又有抛弃都城的恶行,且唐朝有李渊之例在前,他未必不愿意安心做一个太上皇。

等到平乱结束,天下真的太平之时,肃宗的正统性不是更能确立了吗?

人无远虑,必有近忧。

肃宗的短视让安史之乱多消耗了数年的唐朝气数,也让“平定安史之乱”的功劳终究没有落到自己头上,而是落到了儿子唐代宗的头上。

其智尽妖的李泌,也因此没能在历史上留下特别绚烂的一笔,反而为后人留下了一个遗憾。