石达开走了,洪秀全很伤心,对大臣说:“从今以后,再也不封王了。”旋即,废了安王、福王,但没能坚持多久,随着洪仁玕到来,一切都变了。

太平天国封王,一共有四个阶段:必须封王、慎重封王、无奈封王、滥封王爵,走向灭亡。

根据“天兄”萧朝贵指示,太平天国君主不能称帝,要避讳“上帝”,只能称王,故而洪秀全是天王,而不是皇帝。

第一阶段封王,永安封王,必须封王。

洪秀全是“王”,自然不希望其他人也是王,但杨秀清等人军功显赫,又享有天父传言资格,他们对王爵有想法。

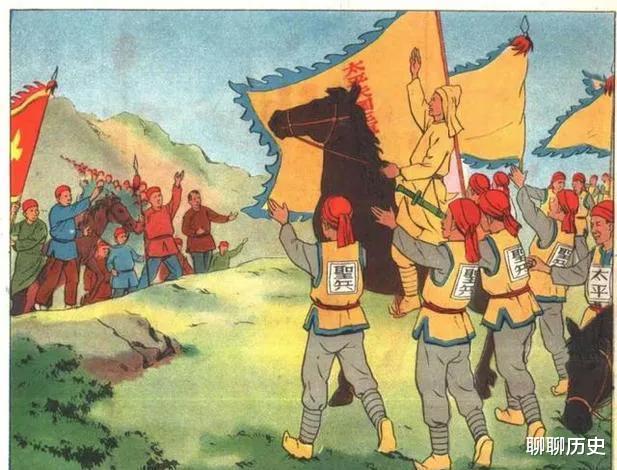

如此,洪秀全册封“首义五王”,东王杨秀清、西王萧朝贵、南王冯云山、北王韦昌辉、翼王石达开,东王节制诸王。

“首义五王”很特殊,他们既有王爵,也有军职,以及教职,因为他们都是上帝的“子女”。

杨秀清,天父四儿子,圣神风。萧朝贵,天父女婿,圣神雨。冯云山,天父三儿子,圣神云。韦昌辉,天父五儿子,圣神雷。石达开,天父六儿子,圣神电。

如此,“首义五王”与上帝二儿子天王洪秀全是兄弟关系。没有特殊情况,“首义五王”爵位不能废除。

定都南京后,秦日纲册封燕王,胡以晃册封豫王,希望他们能在北伐立功,却未能如愿。

1856年,天京事变爆发,“首义五王”时代成为过去。洪秀全为制衡石达开,封洪仁发安王、洪仁达福王。

石达开不满意,率兵外出,对洪秀全釜底抽薪。洪秀全很伤心,为了争取石达开回来,废了“发达”,并表示不再封王。

第二阶段,慎重封王,洪秀全有所考虑。

废了“发达”之后,洪秀全一度表示不再封王,但堂弟洪仁玕到来,改变了一切。

天京事变,洪秀全深感洪氏缺乏人才,不能挽救局势,陈玉成、李秀成走上前台。

陈玉成、李秀成强大,而洪家却没有人才,天王深感不安。

1859年,洪仁玕来到南京,洪秀全打破了不封王的诺言。不到半月,册封洪仁玕干王,负责军国大事。

洪仁玕未立寸功,凭什么封王?就因为他姓洪吗?太平军将领不满意,都有散心。

洪秀全为了拉拢人心,封陈玉成为英王,但李秀成没封王。此举,洪秀全也是想分而制之。

李秀成很生气,多有怨言。此时,李昭寿书信李秀成,劝他投降清朝,共享荣华富贵。

洪秀全担心事情有变,封李秀成忠王,寓意“万古忠义”。

李秀成封王不久,为了内部平衡需要,封洪仁发信王、洪仁达勇王、蒙得恩赞王、林绍璋章王、李世贤侍王、杨辅清辅王。

这一阶段,封王还可以,考虑军功、资历、血缘,还算公道,可以激励人心,摧毁江南大营就是例子。

第三阶段,无奈封王,制衡李秀成兄弟,防止一家独大。

1861年,安庆陷落,陈玉成元气大伤。为了惩罚陈玉成,也为了找到制衡李秀成的新力量,洪秀全又封王。

陈得才扶王、赖文光遵王、梁成富启王、蓝承春祜王,把陈玉成麾下“四大金刚”都封王。

不过,李秀成手下没有封王,洪秀全用意明显。

1862年,陈玉成在寿州被苗沛霖诱捕,凌迟而死。

此时,李秀成东征江浙获胜,势力强大,洪秀全干脆分封他手下为王,瓦解李秀成集团。

例如,陈坤书跟李秀成有矛盾,从苏州跑去常州。洪秀全很高兴,当即封护王,以常州作为封地,脱离李秀成。

李秀成手下大量封王,皖南军团的赖文鸿、黄文金、古隆贤、刘官芳,以及脱离石达开北上的将领,也都得到王爵。

如此,李秀成不能一家独大,却也导致军事统一指挥体系丧失,太平军无法拧成一股绳。

第四阶段,滥封王爵,随意性很强,王爵含金量过低。

滥封王爵,始于1863年底。此时,太平天国气数已尽,屡战屡败,士气低迷。

洪秀全拿不出东西给将领,他们立功之后,也没办法赏赐。

此时,洪秀全唯一能做的,就是以天王的名义给他们分封诸侯。

根据昭王黄文英自述:两广出来的都封王,多达两千七百余人,连几岁的小孩都封王。

两千七百多位王爷,含金量可想而知。常用汉字三千,王爵两千七,汉字压力很大。

洪秀全有办法,可以在王旁边加“三点水”,也就是小王。

小王还不够,怎么办呢?李秀成自述中说,这些人直接称“列王”,没有具体名号,只知道他们是王爷就行。

除了封王,洪秀全拿不出任何可行之策,无法应对太平天国危局,气数已尽,败亡不可避免。

太平天国王爷遍地走,清朝方面也好不到哪里去。提督、总兵等高级武职,也有数千人,一大堆“记名”,或者“候补”,等一辈子也没有空缺。

可以说,太平天国后期王爷,与此时清朝的数千个记名、候补提督、总兵一样,没有实际意义。