中国传统文化有很多瑰宝,但是由于现代教育理念的原因,已经几近消弭,这确是比较可惜的。

比如说“忠孝”,很多人认为古代就是愚忠愚孝,什么父母之命不可违,天下无不是之父母等等,皇帝那更是金口玉言,君命不可违,这些简直就是无稽之谈。

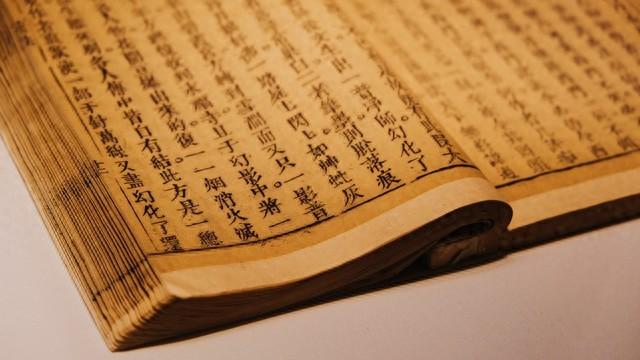

古代的圣贤比我们聪明多了,怎么会这样迂腐呢?看看《孝经》中孔子和曾子的对话就明白了。

曾子曰:“若夫慈爱恭敬,安亲扬名,则闻命矣。敢问子从父之令,可谓孝乎?”

翻译成白文问就是:“慈爱子女、恭敬父母、安养亲人、扬名后世、光宗耀祖,这些都听您老人家说过了。可弟子还有一点请教:儿子凡事都听父亲的吩咐(凡是父亲说的都做,凡是父亲的意愿都不违背),算得上孝顺吗?”

子曰:“是何言与?是何言与?昔者天子有争臣三人,虽无道不失其天下。诸侯有争臣三人,虽无道不失其国。大夫有争臣三人,虽无道不失其家。士有争友,则身不离于令名。父有争子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不争于父,臣不可以不争于君,故当不义则争之,从父之令,又焉得为孝乎?”

翻译成白话看孔子怎么说:“你这是说的什么话!这是什么话!(孔子看来是高度不认可)从前,天子有三位诤臣位,虽然他可能治天下无道,却不会丢掉天下。诸侯有三个诤臣,虽然他可能治国无道,却不会丢掉国家。大夫有三个诤臣,虽然他可能治家无道,却不会丢掉采邑。士有诤友,美名就总是跟着他。(对上级也不能言听计从,要以大义为重,否则就会害了国家和单位)父有诤子,就不会做不义的事情。因此,假如遇到不义的事情,儿子就不可以不规劝父亲,臣子不可以不力谏君王。所以,遇到不义的事情就要规劝,这时候听从父亲,又怎么算是孝呢?(对父母也要以大义为重)”

孔子明明白白地告诉曾子,不能愚忠愚孝,不能唯命是从,关键看父母、领导、朋友说的对不对,不对的就要据理力争,不要让他们因此陷于不义,否则做子女,做下级,做朋友就是不称职的。

民间曾传说一个故事。曾子的父亲曾皙眼睛有点问题,一次曾子不小心锄断了几棵庄稼,曾皙生气了就拿起锄头打曾子。曾子孝顺,不敢违拗父亲的意愿,就强忍着挨打。曾子觉得自己很孝顺。

后来孔子知道了这件事,把曾子批了一通,说:“你这是什么孝啊?简直就是傻,不但是傻,如果不小心被父亲打残废了,或者打死了,自己受伤受罪,还把父亲的名声也毁了,这叫陷父于不义,简直就大不孝。”

孔子这通教育把曾子都说迷糊了。“老师啊,你平时都教育我们要听父母的话,不要违拗他们的意愿,父亲想打我出出气,我就让他打,怎么还成不孝了?那我该怎么做才对呢?”

孔子语重心长地说:“做孩子的要遵从父母的意愿,前提是在正常情况下,他们说的对,做的对的时候。比如父亲打孩子,大部分都是装样子的,是教育,不会真的打,这时候都是用巴掌拍两下,或者拿着笤帚,小树枝打比划一下,这是象征性的,这种情况下可以让他打,这叫“小杖则受”。

但是,如果父亲真的生了气,或者遇到事情失去理智,这时候他会大发雷霆,打人的方式也不一样了,有的拿起铁楸或锄头,有的甚至拿着枪和刀,随手抓起什么就用什么打,这种情况就不能擎着挨打了,因为他已经气过头了,做出的事情完全是不可预料的,而且过后就会后悔,这时候就要赶快跑开,这叫“大杖则走”(古代走就是现在跑的意思),等过后他消了气,恢复理智后再去检讨或者说明。”

通过上面的例子可以看出,其实古代圣贤比我们有智慧多了,他们的观念非常正统,而且合乎逻辑,你根本挑不出毛病,否则也不会在中国流传两千多年,相反那些被后儒教条化的,断章取义的东西才是不中用的。