诗抒情,诗言志,诗表达作者的观点,抒发作者的心声,给后人留下宝贵的精神财富的同时,当然也留下了一定的争论。

本文分享4对观点不同的诗,看看哪位诗人所言更有道理?

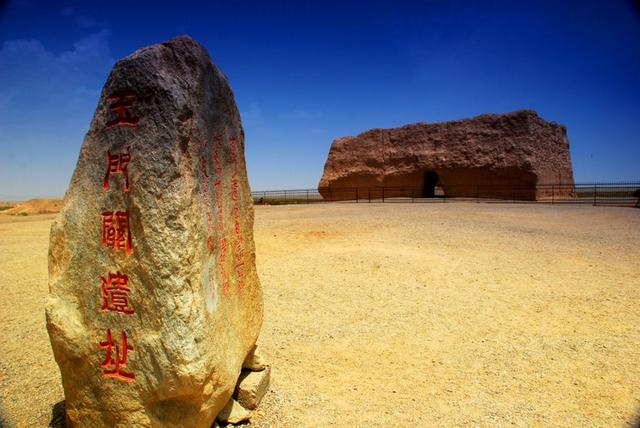

第1对 “春风不度玉门关”和“引得春风度玉关”

第1对 “春风不度玉门关”和“引得春风度玉关”唐朝王之涣《凉州词》

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

王之涣出边关,看到边塞荒凉、悲壮景象,守边将士们无人关心、无人慰问,不禁发出“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”的感慨,寓意尽管皇恩浩荡,但也不会到遥远的边关,将士们之苦深含诗句之间。

清朝杨昌浚的《恭诵左公西行甘棠》

大将筹边尚未还,

湖湘子弟满天山。

新栽杨柳三千里,

引得春风度玉关。

晚清政府昏暗无能,1865年,浩罕汗国阿古柏入侵新疆,宣布建国脱离清朝朝廷。俄国趁乱占据了伊犁,英国也虎视眈眈,意欲在中国大西北分得一杯羹。

如此危急情况下,1876年,左宗棠力排众议,抬棺率军收复新疆,平息由英、俄两国支持的阿古柏之乱,新疆重新回归祖国怀抱。

谁说“春风不度玉门关”?那是因为没有左公这样的大将!

这两首诗其实并不矛盾,只是通过不同侧面诗意地表达了作者的心声。

第2对 “江东子弟多才俊,卷土重来未可知”和“江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?”

第2对 “江东子弟多才俊,卷土重来未可知”和“江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?”唐朝杜牧的《题乌江亭》

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

这首诗表达了杜牧对项羽负气自刎的惋惜,他认为霸王若不自刎,而是收拾旧山河,重整旗鼓、卷土重来,鹿死谁手尚未可知。

但北宋著名政治家王安石却不同意这个观点。

北宋王安石的《叠题乌江亭》

百战疲劳壮士哀,

中原一败势难回。

江东子弟今虽在,

肯与君王卷土来?

王安石以政治家的角度,认为项羽家底已经耗光,兵败如山倒,将士疲惫,士气低落,根本没有卷土重来的可能。

这两首诗观点完全相反,你更赞同谁的观点?

第3对 “世间无限丹青手,一片伤心画不成”和“谁谓伤心画不成,画人心逐世人情”

第3对 “世间无限丹青手,一片伤心画不成”和“谁谓伤心画不成,画人心逐世人情”唐朝高蟾的《金陵晚望》

曾伴浮云归晚翠,

犹陪落日泛秋声。

世间无限丹青手,

一片伤心画不成。

这首诗追古抚今,构思奇特、想象力丰富,富有诗意。作者认为伤心出自内心深处,谁又能画出真正的“伤心”呢?

但唐朝的韦庄并不同意这个观点。

唐朝韦庄的《金陵图》谁谓伤心画不成,

画人心逐世人情。

君看六幅南朝事,

老木寒云满故城。

韦庄认为伤心可以通过诗、画表达出来,比如他看到的6幅描写六朝史事的彩图,画出了六朝伤心往事,可谓满纸苍凉,观之令人心伤。

其实这两首诗并不矛盾,高蟾强调的是“伤心至深,无可言表”,而韦庄表达的是“一切景语皆情语,伤心之情自然弥漫在景中”,两人看问题的角度不同,没有对错之分。

第4对 “毛延寿画欲通神,忍为黄金不为人”和“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”

第4对 “毛延寿画欲通神,忍为黄金不为人”和“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”唐朝李商隐的《相和歌辞 王昭君》

毛延寿画欲通神,

忍为黄金不为人。

马上琵琶行万里,

汉宫长有隔生春。

李商隐认为毛延寿不是人,王昭君不贿赂他,他就故意把昭君画得很丑,导致昭君被汉元帝嫌弃,最终出塞,孤苦一生,客死他乡。

但是王安石不赞同这个观点,他认为“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”。

北宋王安石的《明妃二首》其一

明妃初出汉宫时,泪湿春风鬓脚垂。

低徊顾影无颜色,尚得君王不自持。

归来却怪丹青手,入眼平生几曾有。

意态由来画不成,当时枉杀毛延寿。

一去心知更不归,可怜着尽汉宫衣。

寄声欲问塞南事,只有年年鸿雁飞。

……

这首诗中王安石对王昭君同样持怜悯的态度,但他认为王昭君的悲剧是时代造成的,跟毛延寿没有关系。

“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”意思是美女的“迷人意态”出自天生,是无法通过画像展现的,所以画师毛延寿被杀是冤枉的。

针对毛延寿对王昭君的影响,你赞同李商隐的观点还是赞同王安石的观点?

4对观点不同的诗分享完了,这些诗虽然观点不同,但同样诗意盎然,值得后人深思,值得推荐给朋友们欣赏。

朋友们,文中这4首诗你更赞同谁的观点?欢迎分享高见。