1957年11月,毛主席在第二次访问莫斯科期间的一天晚上,他请胡乔木、郭沫若及十来名工作人员一道边吃饭,一边谈古论今。

毛主席饶有兴致地说:“我们论三国,替古代担忧吧?”随即与郭沫若纵谈三国时的官渡之战、赤壁之战等,讲了诸多战例。

谈话中,毛主席说:“古时候打仗没有火箭和原子弹,刀枪剑戟打起来死人也不见得少。汉桓帝时有多少人口?”

历史学家郭沫若如数家珍:“《晋书·地理志》作五千六百万。”

毛主席说:“现在还统计不全,到处有不入户人口,那时就能统计全?估计算是五千六百万。到了三国混战还剩多少人口?”

郭沫若回答:“史书载,黄河流域‘户口骤减,十不存一’。三国合计,人口大约六七百万。”

听到战争导致的人口减少如此严重,毛主席面色凝重地吟诵起三国时期著名诗人王粲的《七哀诗》中的名句来:

“出门无所见,白骨蔽平原。”

他接着说:“曹操回原籍,‘旧土人民,死丧殆尽,国中终日行,不见所识’。第一次世界大战死了多少人?第二次世界大战死了多少人?比比么,三国又死多少人?原子弹和关云长的大刀究竟哪个死人多?”

说到这里,毛主席深深叹息道说:

“现在有人害怕战争,这一点不奇怪。打仗这东西实在把人害苦了。战争还要带来饥荒、瘟疫、抢掠……为什么要打仗哟!应该防止它,打不起来再好不过;可是光顾怕,也不行。你越怕,它就越要落在你头上。我们要着重反对它,但不要怕它。这就是辩证法。”

从这段谈话中,可见毛主席对三国时期诗人王粲的代表作《七哀诗》十分熟悉和欣赏。

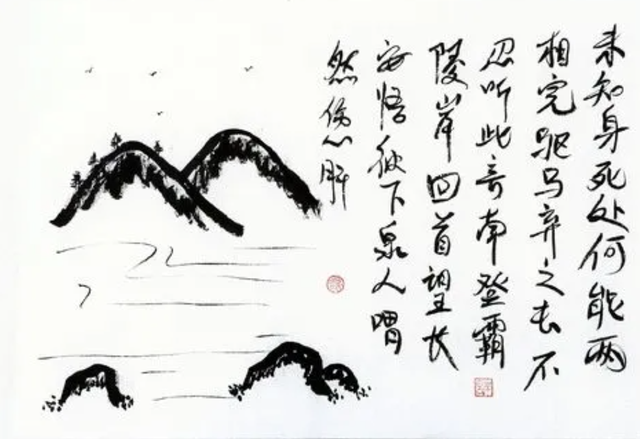

王粲(177-217),字仲宣,山阳郡高平(今山东微山)人。三国时期“建安七子”之一,由于其文才出众,被称为“七子之冠冕”。初仕刘表,后归曹操。他创作的《七哀诗》共有三首,以第一首最广为流传:

西京乱无象,豺虎方遘患。

复弃中国去,委身适荆蛮。

亲戚对我悲,朋友相追攀。

出门无所见,白骨蔽平原。

路有饥妇人,抱子弃草间。

顾闻号泣声,挥涕独不还。

未知身死处,何能两相完?

驱马弃之去,不忍听此言。

南登霸陵岸,回首望长安,

悟彼下泉人,喟然伤心肝。

这是一首现实主义的杰作,诗人通过自己的见闻感受,展示了血淋淋的现实生活,强烈抨击了战乱给人民带来的深重灾难,表达了希望有贤君圣主来治理国家的强烈愿望。

全诗共二十句。前六句叙写诗人离开长安,远去荆乡避难,离别之时和亲友生离死别的场景。

“出门无所见”以下十句,通过刻画旅途中的见闻感受,具体生动地描写战争给人民带来的重重苦难。“白骨蔽平原”,是诗人见到的悲景之一,路边积尸累累,铺满荒原。“饥妇弃子”是诗人见到的第二惨景,写得极为逼真。母子亲情,本是最难以割舍的,因而母亲频频回顾,但她仍抹着眼泪狠心而去。这一情景,强烈震动诗人的心弦。当最后的妇人诉说“未知身死处,何能两相完”时,诗人再也不忍目睹眼前这凄苦之景,只能“驱马”匆匆离去。这十句将战乱之下人民白骨遍野,哀鸿满地,抛妻弃子,不知身死何处等一系列惨痛的血淋淋的事实满含悲愤地道出,具有撼人心魄的强大力量。

这首诗最后四句,是诗人抒发自己的感慨。诗人站在霸陵高处,思潮涌动,回想到当年的文景盛世,百姓安乐;而今展现在眼前的却是长安却战火连连,百姓苦难沉重。结句“悟彼下泉人,喟然伤心肝”,诗人巧妙用典,以传达自己的胸臆。《下泉》,是《诗经·曹风》中的一个篇名,汉代学者认为这是一首曹国人怀念明王贤伯的诗。诗人用这个典故,表达了期望有贤君来结束战乱,统一国家,恢复稳定和平的局面,从而升华了全诗的主旨。

这首诗写得悲凉沉痛,真切动人,是建安诗歌中的名作。清代中期文学家及著名思想家方东树评价其为“冠古独步”。毛主席对其中的名句“出门无所见,白骨蔽平原”能随口吟诵,足见喜爱之深。

据《三国志•王粲传》介绍,王粲是东汉前朝名公贵胄之后,如果不是汉末动乱,他的仕途本可以一帆风顺。他的父亲早死。190年,王粲年仅十四岁,就碰上了董卓之乱,随皇室西迁长安。

没过几年,关中饥荒、兵乱相继发生,西京又乱成一团。汉献帝落难东归,士大夫纷纷南下荆州投奔刘表。王粲随之南下,到荆州投靠刘表,年方十七八岁。王粲个头矮小,相貌又丑陋,刘表以貌取人,不大重视他。这使王粲既愤慨而又无奈,在荆州郁郁不得志,一呆就是十五年,直到建安十三年(208),曹操取得荆州,他才得以离开荆州,北上邺城,成为邺下文人集团中的佼佼者,从此名声雀起。

王粲滞依刘表留荆州期间,曾创作了光照中国文学史的《登楼赋》:

登兹楼以四望兮,聊暇日以销忧。览斯宇之所处兮,实显敞而寡仇。挟清漳之通浦兮,倚曲沮之长洲。背坟衍之广陆兮,临皋隰之沃流。北弥陶牧,西接昭邱。华实蔽野,黍稷盈畴。虽信美而非吾土兮,曾何足以少留!

遭纷浊而迁逝兮,漫逾纪以迄今。情眷眷而怀归兮,孰忧思之可任?凭轩槛以遥望兮,向北风而开襟。平原远而极目兮,蔽荆山之高岑。路逶迤而修迥兮,川既漾而济深。悲旧乡之壅隔兮,涕横坠而弗禁。昔尼父之在陈兮,有归欤之叹音。钟仪幽而楚奏兮,庄舄显而越吟。人情同于怀土兮,岂穷达而异心!惟日月之逾迈兮,俟河清其未极。冀王道之一平兮,假高衢而骋力。惧匏瓜之徒悬兮,畏井渫之莫食。步栖迟以徙倚兮,白日忽其将匿。风萧瑟而并兴兮,天惨惨而无色。兽狂顾以求群兮,鸟相鸣而举翼,原野阒其无人兮,征夫行而未息。心凄怆以感发兮,意忉怛而惨恻。循阶除而下降兮,气交愤于胸臆。夜参半而不寐兮,怅盘桓以反侧。

王粲在赋中说自己“遭纷浊而迁逝”的时光,已经“逾纪”,即过去了十二年还要多。据此可知此赋写成的时间,应在建安七八年(202-203)之际,王粲还不到三十岁。

王粲登楼,是为“销忧”,然而极目四望,反而百感交集,更增忧愁。荆土春光景物“虽信美而非吾土”,本不想“少留”,但却没有别的出路,只能依附“虚有其表”的刘表。于是乎,自然想及故乡洛阳,忆及童年生活,身“向北风”而心有“怀土”“怀归”之情。然而,时局动荡,军阀割据,山河阻隔,旧乡想归也归不得,只得等待盼望“河清”之时。“冀王道之一平,假高衢而骋力”,即希冀战乱结束,国家统一,自己愿意为实现这样的政治抱负而“骋力”。

然而,诗人所依非人,理想与现实矛盾,这不免使他的内心十分苦闷,于是他刻意渲染了一幅“白日将匿”的晚景:太阳西沉,寒风萧瑟,天色阴惨惨,走兽狂奔寻伴,翔鸟举翼归林,广阔的原野一片萧索寂寥的景象。诗人正是以此异乡之凄寒晚景来烘托内心的凄怆愁绪的。为销忧而登楼,怎料忧更忧,乃至“气交愤于胸臆”,只能满怀着愁绪“循阶除而下降”!又怎料这浓重的愁绪直至半夜还缭绕不散,以至盘桓反侧,不能成寐。赋作于愁思浓重之处戛然而止,给读者留下了无尽的回味。

清代学者李元度在《赋学正鹄》中评价这首赋作说:

“因登楼而四望,因四望而触动其忧时感事、去国怀乡之思。凡三易韵,段落自明,文意悠然不尽。”

毛主席对这首抒情小赋非常重视,反复读诵。1975年夏,北京大学中文系教师芦荻曾临时调到中南海,专门为长期患病而且视力衰弱的毛主席读诵古典文学作品。一次,毛主席让芦荻给他朗读《昭明文选》中王粲的《登楼赋》。

据芦荻的回忆文章讲,毛主席听完《登楼赋》后,感慨道:

“这篇赋好。作者抒发了他拥护统一和愿为统一事业作贡献的思想,但也含有故土之思。人对自己的童年、自己的故乡、过去的朋侣,感情总是很深的,很难忘记的。到老年就更容易回忆、怀念这些。”