桓温的第三次北伐发生在369年夏,为什么会拖到或者选择这个时间节点,之前已经介绍过了,桓温花了13年时间整顿东晋的内部秩序,以免自己北伐的时候又有人拖后腿,然后一直在等待前燕和前秦出现虚弱的有利时机。

桓温第三次北伐的准确出兵时间是369年四月初一。这次北伐他带上了徐兖刺史郗愔和豫州刺史袁真,目的有两个:最直接的就是通过这次北伐消耗豫州和徐兖的实力,为自己彻底、全面掌控东晋奠定基础;另一个间接目的就是通过北伐立下不世之功,通过政治造势,运作自己向曹操、司马懿等前辈靠拢。

结果,桓温的北伐刚一启动,就有如神助地先实现了一个小目标,这次成功来自于他的铁粉郗超的神助攻。

桓温当时有几个铁杆心腹,这几个人的意见和言论几乎到了能左右桓温喜怒哀乐的地步了。一个是长胡子参军是郗超,一个是矮个子主簿是王珣。另外还有长史王坦之也比较受桓温的器重(王坦之是原扬州刺史王述的儿子,应该是在桓温拿下扬州刺史这个关键岗位的过程中立下大功的)。

府中为之语曰:髯参军,短主簿,能令公喜,能令公怒

郗愔作为当时郗家的话事人,手里掌握着大量他爹郗鉴留下来的京口兵资源。京口兵便是后来大名鼎鼎的北府兵的前身,桓温就曾说过“京口酒可饮,兵可用”这样的话,可见对京口兵是觊觎已久。这次带着郗愔一起北伐,也是想趁机夺取京口兵的控制权。郗愔收到桓温的北伐命令后,也是第一时间表态,自己愿意亲自带兵为国效力。但另一方面也透露了一个意思,我徐兖的兵力还得我郗愔自己来指挥才妥当。

初,愔在北府,温常云:“京口酒可饮,兵可用。”深不欲愔居之。而愔暗于事机,乃遗温笺,欲共奖王室,请督所部出河上

可日防夜防家贼难防,郗愔也没有想到自己的宝贝儿子郗超有那么大的胆子敢篡改自己的文书,郗超简直就是一个翻版的周瑜,为了取悦自己的老板,把自己的家族给出卖了。郗超把自己老爹的文书撕了,重新以郗家的名义给朝廷上书,说郗愔有自知之明,年纪也大了,所以愿意把军权交给桓温托管。

愔子超为温参军,取视,寸寸毁裂,乃更作愔笺,自陈非将帅才,不堪军旅,老病,乞闲地自养,劝温并领己所统

桓温见此情形,自然也不会客气,当即就把郗愔调任为了冠军将军、会稽内史,自己兼任了徐、兖二州刺史,接过了郗愔手中的军队。

温得笺大喜,即转愔冠军将军、会稽内史,温自领徐、兖二州刺史

看到没有,跟拿下扬州牧那个关键岗位一样,桓温不费吹灰之力就拿下了徐兖两州的实际控制权。这难道仅仅是桓温一直运气好?没这么简单!大家仔细去回顾桓温破解世家大族的妙招,谢家、郗家、王家等等,桓温都是从这些世家大族的二代弟子身上寻找破局点的,通过二代子弟去曲线救国拿下当家的话事人。背后的逻辑是:你帮我拿下你们家,我就帮你在你们家扶正!

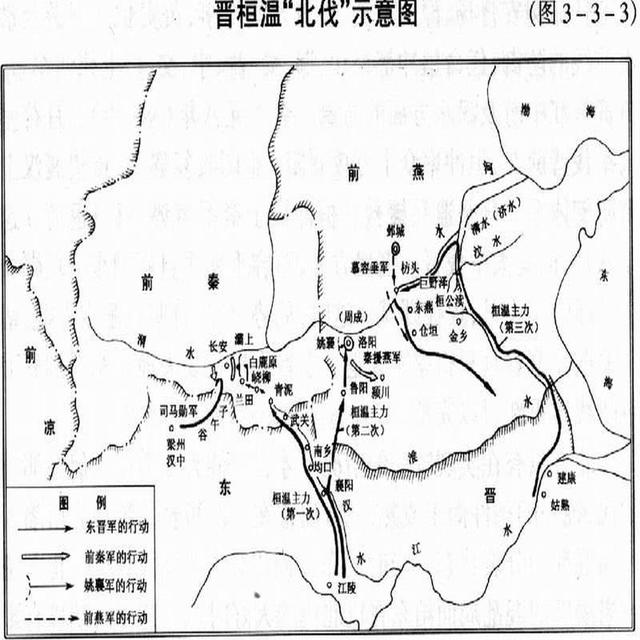

桓温在搞定徐兖二州后,率步骑五万从姑孰出发正式北伐。

这里要慎重解释一下,桓温其实在368年年底就感觉北伐的时机来了,为什么要拖到369年夏季才出兵呢?南方北伐主要靠什么路径去进行战略投放?水路!夏季雨水充沛,水路最为畅通,选择夏季出兵,是选择对自己最为有利的作战时机。所以,桓温的军事能力是毋庸置疑的。

顺便解释一下,为什么不能步兵走陆路北伐呢?一是步兵走陆路的消耗大,比如路途中的粮食消耗高达95%,那不是一般的富贵人家打得起的仗;二是当时的北境是以来去如风的骑兵为主,人家可以轻易抄截你们南方步兵的粮道,从而以战养战、此消彼长,你步兵因为应对缓慢,连坚壁清野的机会都不一定有。

总而言之,水路北伐是东晋的最佳选择,省钱、安全,还不担心士兵被骑兵突然袭击而溃逃。现在大家去回想一下桓温第二次北伐,他为什么要从荆州拐那么大一个弯到扬州、徐州、兖州走水路去进攻中原,不就是为了考察好北伐的水路路线吗?不打没有准备的仗,这一点桓温确实做得很好。

从南方进入中原的水系有很多,有些水路水量比较充沛,一年四季都不会轻易出现搁浅现象,但是很多小支流却必须要春夏之季才能通行吨位稍大的船只。桓温自中渎水道自长江进入淮河后开始面临诸多航道选择,比如汴水、睢水、颍水这都可以北上黄河,但这些河流因为上游被石门水口截流了,水位达不到行军作战的要求。

17年前,戴施北伐;13年前,桓温第二次北伐;那个时候,石门水口都没有被人为控制,汴水、睢水、颍水这些黄河支流的水量都比较有保障。但是6年前前燕控制了荥阳,并相当聪明地封死了石门水道,从而导致东晋的水军没法正常转入黄河航线。

所以桓温此次北伐的大部队还没出发时,就已经派给了豫州刺史袁真一项极其艰巨的任务。他令袁真带领他的豫州军从寿春沿涡河北上,拿下谯郡、梁国的燕军然后北上荥阳疏通石门水口,从而恢复中原水系的流量。此事后来成为了桓温第三次北伐的胜负手,也为桓温必须弄死袁真奠定基调。

先使袁真伐谯梁,开石门以通运

西线安排好袁真去抢夺石门水口后,桓温自己走东线,从泗水北上进军了。为什么要选择从泗水北上呢?因为356年徐州刺史荀羡在泗水开辟了一条新航道。荀羡自洸水引汶水通渠,通过对水道的修整,荀羡的舰队从泗水经洸水、汶水而驶入济水从而在东阿干掉了慕容兰。这条水道不仅可以进入济水,还能进入黄河。

羡自光水引汶通渠,至于东阿以征之,临阵斩兰

所以,桓温的既定北伐路线应该是:沿泗水北上,通过荀羡开通的新航道进入济水,然后在济水下游的四渎口插入黄河,再从黄河东边往西边开进。关键是桓温选择的这条水路的水量并不受石门水口的控制,也就是桓温并没有把自己的生命线交给与自己并不同心同力的袁真。看到没有,人家桓温心思多缜密。

但是人算不如天算,桓温处心积虑地为自己规划了一条原本万无一失的战线,却不料他在六月份进至高平郡,攻克燕军关键交通点的湖陆县,抓住了前燕宁东将军慕容忠后,就开始傻眼了。因为当地自打入夏以来,几个月没下过一滴雨了,洸水和泗水根本就不具备通行条件了。

无奈之下,桓温只能临时改走荷水水系。荷水是春秋时代就开凿的,也可以进入济水,然后通过巨野泽随后走四渎口入黄河。但由于荷水的源头也是石门水口,所以水量没保障,桓温最开始没有报太大的希望。

但屋漏偏逢连夜雨,改走荷水之后,到了金乡(山东嘉祥县南四十里)时,桓温发现荷水也走不动了。

六月,辛丑,温至金乡,天旱,水道绝

桓大爷呀桓大爷,你费尽心机憋大招,但结果就因为一场旱灾就把你所有前进之路给赌死了,不知道你是否有诸葛亮那种无力回天的悲凉感和苍白感?

可桓温终究不是一般人,我等这个机会等了好多年了,我也年岁渐长没几年时间可折腾了,事已至此,没有条件我们就创造条件吧,桓温最终拍板,从巨野泽开挖一条沟通泗水和济水的新航道,也就是后世的“桓公渎”。

乃凿钜野三百余里以通舟运,自清水入河

这个时候,参军郗超站出来提醒桓温了,他说:自清水(济水上游)进入黄河,难度比较大。如果敌人不跟我们速战速决,我们步兵抢不到骑兵的粮草,后勤会非常困难,到时候就非常难办了。现在我们的上策是全军长驱直入杀向邺城,毕其功于一役;下策是原地等待一年,咱就不相信明年会继续大旱。如果咱们继续开渠,即便开通了,也到了枯水期,这对咱们很不利。而且战事也拖到冬季,咱们没有做好过冬准备,这又是一个大问题。

郗超的意见确实很在理,但是桓温有桓温的考虑。等一年,刚刚鏖战一年的前秦就恢复元气了,他们会不会趁机参战就不可控了;另外,万一自己运气就是不好,明年依然大旱呢?最后闲着也是闲着,新开一条渠道放在这里,总有用得着的地方吧。鉴于此,桓温还是坚持了原计划。

然后,前燕终于发动了第一波阻击,是由下邳王慕容历带队率兵二万在黄墟迎战桓温,结果被桓温给打得只剩慕容历一个人逃回邺城,高平太守徐翻率郡向桓温投降。

燕主以下邳王厉为征讨大都督,帅步骑二万逆战于黄墟,厉兵大败,单马奔还,高平太守徐翻举郡来降

紧接着,前燕再派乐安王慕容臧统领众军抵抗桓温,再败。前燕无奈,派散骑侍郎乐嵩去前秦请求救援,许诺割地虎牢以西为报酬。

复遣乐安王臧统诸军拒温,臧不能抗,乃遣散骑常侍李凤求救于秦

前秦的考虑很简单,人家早就把前燕视为自己腕了的肉了,自然不会坐视桓温一筷子就夹干净了,再说这也是入兵前燕国境的最好时机,于是便在八月派邓羌等率领兵二万人去救援前燕。

本来想着是单挑的事情,结果还是变成群殴了,战局对桓温开始往不利的方式发展了。桓温也是个经验丰富的老革命了,立马加大力度,争取速战速决。这个时候刚好前燕的兖州刺史孙元率领他的亲族同党起兵响应桓温,桓温就势怼回去了前燕黄河以南的所有势力。

九月初一,桓温裨将邓遐、朱序再破傅末波于林渚!九月十一,桓温来到了枋头,距离邺城不到百里!著名的“枋头之战”一触即发。

这个时候,前燕的那帮怂货基本已经吓尿了,囔囔着要回东北老家了。是一直被打压的慕容垂觉得这是自己翻身的唯一机会,况且祖宗创业确实不易,于是请求让自己上去试一试,就权当死马当成活马医吧。

吴王垂曰:臣请击之;若其不捷,走未晚也

前燕没有别的选择,于是抱着试试看的态度,让慕容垂代替慕容臧成为南讨大都督,率领范阳王慕容德等五万人去抵御桓温。

乃以垂代乐安王臧为使持节、南讨大都督,帅征南将军范陽王德等众五万以拒温

时值深秋,慕容垂掌兵后第一时间派慕容德率骑兵一万、兰台侍御史刘当率骑兵五千去驻防石门,坚决不能让晋军拿下石门,与此同时命豫州刺史李邦开始率州兵五千断掉桓温东来的航运粮道。打蛇打七寸,老辣的慕容垂一上来就对桓温的命门放大招了。

豫州刺史李帅州兵五千断温粮道

桓温这边呢?尽管东线的作战一直比较顺利,但是他的根本问题一直没有解决,西线的袁真花了整整半年依然没有拿下石门水口,还被前燕铁骑穿插到后方去截断粮道了。同时,前秦的两万援军也即将加入战场。天时、粮草、兵力等各种因素都对他越来越不利了。

初,温使豫州刺史袁真攻谯、梁,开石门以通水运,真克谯、梁而不能开石门,水运路塞

当断不断,反受其乱,桓温打算撤军了。但即便是撤军,桓温也面临着巨大的悲哀,来路已经被前燕截断了,另选退军路线必须要石门水口放水才能保证水路畅通,目前这情况,水路根本就行不通了。临时去武力打通来路,又得在粮草缺失得情况下,背腹受敌地与前燕部队火拼。咋办呢?

痛定思痛,9月19日,桓温下令焚毁所有舟舰,步行南撤。

温战数不利,粮储复竭,又闻秦兵将至,丙申,焚舟,弃辎重、铠仗,自陆道奔还

有军事常识的朋友都知道,大规模步兵撤退,骑兵进行追击,那效果简直好得不要不要的。于是,前燕将士纷纷请求追击桓温。但慕容垂表现出了一个名将的素养,他说桓温不是一般人,必定留有后招,这个时候追击他容易落入圈套,必须要等他跑远了,警惕心放松了,才能出效果。别忘了我们是骑兵,他们是步兵,主动权永远掌握在我们手里。

燕之诸将争欲追之,吴王垂曰:“不可,温初退惶恐,必严设警备,简精锐为后拒,击之未必得志,不如缓之。彼幸吾未至,必昼夜疾趋,俟其士众力尽气衰,然后击之,无不克矣

事实上,桓温在撤退沿途都做了谨慎的布置,比如日常用水,都是就地挖井取用,怕被前燕在上游投毒。撤军过程中,谨慎如斯、让敌人忌惮如斯,上一位大神是谁?咱们丞相诸葛亮呀!所以以后千万不要再说我们丞相不会打仗了哈,真的,出丑的是我们自己!

温自东燕出仓坦,凿井而饮

一直等桓温往南跑了七百多里地后,慕容垂才觉得时机差不多了,人马都差不多累趴下了,警惕心也没那么高了,可以打了。

九月二十四,慕容垂率八千骑兵在襄邑(河南省睢县)追上了桓温,慕容德率精骑四千埋伏在襄邑东面的山涧中,与慕容垂夹击桓温。桓温大败,被杀三万多人。

桓温再跑,前秦大将苟池又在谯郡捅了他一刀,再死了一万多人。

直到十月底,桓温才在山阳(淮安)终于收拢住了溃散的败兵。

这是桓温军事生涯最后一战,也是他人生第一次大败,其过程一波三折、高开低走,其原因错综复杂、一言难尽。笼统点讲,桓温还是没那个命,遇到了罕见的旱灾,又碰上前燕最后一位大神慕容垂的绝地反击,还遇上了前秦的毫不犹豫……单就桓温的个人表现来说,他其实可以问心无愧地说“非战之罪”这几个字的。

但军事是军事,政治是政治,战后,桓温因为这次北伐失败,政治声望一落千丈,便把失利的罪责全部推给了袁真,奏请黜免袁真为庶人。

温深耻丧败,乃归罪于袁真,奏免真为庶人

两个方面的原因,一方面是袁真的表现确实拉跨,另一方面是袁真本就在桓温的黑名单中,把他推出来背锅无可非议。

桓温这次北伐唯一值得批判的地方就是他没有守好自己的退路,当然这一方面也有可能是他过于相信袁真最终能拿下石门水口,所以他无需依赖原来那条水路。只要水路保持畅通,他根本不怵前燕,就算是逃跑也不会有啥大问题的。

但是,袁真自然不甘心沦为桓温政治斗争的牺牲品,于是不服气地反向上表弹劾桓温作战失利。但东晋朝廷已经制压不住桓温了,根本不搭理他。无奈之下,袁真最终举寿春反叛投降了前燕,与此同时又向前秦求援。

真以温诬己,不服,表温罪状;朝廷不报。真遂据寿春叛降燕,且请救;亦遣使如秦

桓温一看袁真彻底撕破脸皮了,迅速命手下毛虎生兼淮南太守,戌守历阳,堵住了袁真南下的道路。并从朝廷那里名义上拿下豫州,安排其子桓熙为豫州刺史。

丞相昱与大司马温会涂中,以谋后举;以温世子熙为豫州刺史、假节

然后,桓温又借口修筑广陵城,对徐兖一些潜在的不配合、不支持势力进行了清洗,从而彻底完成了对徐兖的掌控。

大司马温发徐、兖州民筑广陵城,徙镇之。时征役既频,加之疫疬,死者什四五,百姓嗟怨

转过年,370年二月,袁真病死了。其子袁瑾接管豫州。桓温一方面从广陵出发率领二万兵众讨伐袁瑾,与此同时任命襄城太守刘波为淮南内史,率兵五千镇守石头,顺势控制了建康第一战略要地。

大司马温自广陵帅众二万讨袁瑾;以襄城太守刘波为淮南内史,将五千人镇石头

八月十一,桓温在寿春亮相后打败了袁瑾,随后围城。371年正月,桓温派人又于石桥大败前秦前来营救袁瑾的王鉴、张蚝。正月十七,桓温攻下了寿春,生擒袁瑾,并其宗族数十人送于建康斩首。

至此,桓温又拿下了豫州,这也标志东晋所有的势力地盘全部落入了桓温之手。是年,桓温57岁!桓温的第三次北伐,虽然在军事上以失败而告终,但在政治上却是完美地实现了自己的预期目的。

诸葛一生为谨慎,其实桓温一生也是大抵如此的。这个人是东晋一朝为数不多想搞事、能搞事的人,他步步为营、精打细算的一生是值得我们学习的。除了他赌不中的运气外,他几乎把他能做到的事情做到了极致,这才是他的真正能力和实力。

我们后人在看待这段历史时,切不可被殷浩、谢万、谢安等人那些花花肠子给迷惑了,要多跟陶侃、周访、桓温等务实的人学习……目的动机、道德情怀或许会有争议,但是他们行事的逻辑和方法,其实是靠谱的。

王莽和桓温共同的爱好都是喜欢写日记(自传)。