曾记得小时候躺在院子里可以看见漫天的星星,那时候的月亮又圆又亮,星星数不胜数,有的时候为了能炫耀一下,还曾数过天上的星星有多少个。每当我们抬头望向天空时,总感觉自己是多么的渺小无助。

是啊,虽然人类的智慧是无限的,但是人真的是非常脆弱,也许一场灾难就可以夺走一个人的生命。

地震、海啸、火灾,这些天灾时刻在威胁着我们的生命安全,为了能够减小这些灾难对我们的生命危险系数,我们不仅在意识上加深它们的威害,还会准备许多的措施。最为常用的方法就是让我们居住的房子质量变得更好。

地震和海啸这类天灾不是我们人类可以控制不发生的,但是火灾一定是我们人类可以控制的,现代针对火灾的发生有着许多的防护措施,比如在建筑中建造逃生通道,放灭火器等。

对于现代如何防火的措施许多人都不陌生,那么大家有没有想过,古代建筑是怎么防火的呢?

火烧阿房宫,秦失其鹿,天下共逐之。秦末时期,项羽一度打到咸阳,但是项羽并不打算在咸阳居住,因而一把大火烧了咸阳的许多宫殿,其中最为著名的就是阿旁宫。

史书记载:“烧火秦宫,三月不止。”据说,秦始皇焚书坑儒烧掉了大量的书籍,但是还有一些书籍被保留了下来,这些书籍就放在阿旁宫,只不过阿旁宫被烧了之后,这些书籍也就没有了,而阿旁宫被项羽所烧,也是后世许多人的一大遗憾。

永宁寺塔大火。据说永宁寺塔大火是由于惹怒了天神,这才遭到毁灭。南北朝时期,佛教来到了中原,于是南北朝许多人都开始修寺庙,永宁寺塔是其中一座。高达一百多米,相当于今天四十多层的大楼,也许是建的太高并没有安置避雷装置,使得永宁寺塔被雷击中,最后发生火灾,永宁寺塔也就泯灭了。

火烧圆明园。1860年6月10日,这是一个比较特殊的一天,因为在这一天,英法联军打进了圆明园。清朝的腐败使得官兵面对英法联军连连败退,最终英法联军攻打进了圆明园,圆明园的古物和稀世珍宝数不胜数,来到这里的英法联军看见如此多的贵重物品,只挑选一些能够拿走的,剩下的就留在了圆明园。

事情到这里就结束了吗?不,还没有,英法联军看见这些带不走的稀世珍宝感觉很可惜,但是又不带走,最终他们决定,即使带不走也不留下来,于是一场大火席卷了圆明园,圆明园也就这样被烧毁了,里面的所有东西都随着大火的消失而消失了。

古代的建筑

众所周知,我国古代明朝之前,基本上建筑物都是木材建造的。

那时候的人们信奉人与自然和谐相处,加上当时的人们居住的场所大多是靠近水源,易于种植的地方,因而附近的树木丛多,于是人们用木材建造房子就成了一个习惯,这种习惯一直延续到上个世纪。

木材建造的房子虽然比较快捷,但是一旦遇到火灾,木材建造的房子基本上没有抵抗之力,尤其是明朝之前发生的火灾,那么古代人是怎么防火的呢?

古代是如何防火的

〈1〉打井

古代的时候,用水并没有今天那么的方便,那个时候的人们如果想要用水,可能需要跑到几百甚至几公里外的地方取水。由于太过麻烦,一些人会在村里打井,闲暇时,井水用于平常之用,火灾发生时,井水就用来救火。

〈2〉挖池塘

在古代的时候,一个村子都会有村长,村长对于如何防火是非常有经验的,加上古代的时候,取水用水也非常的不方便,因而古代的时候,一个村子的人会合伙挖一个池塘。

如果池塘的规模够大,那么大家平常用水都会用池塘的水,如果池塘的水不是很大,那么这里的水就是用来救火的,一旦哪家发生火灾了,村子的所有人都会用这个池塘的水去救火。

〈3〉将杂物放在偏室

对于一些地主或者大户人家来说,他们的防火意识更高,他们也有多余的钱财去处理这个事情,最简单的就是把易燃易爆品放在偏室,这样可以降低主卧发生火灾的可能。

且偏室发生了火灾也不会影响到主卧,这也是许多地主防火的最基本准则。

〈4〉水袋

水袋是唐朝时期才出现的,唐朝时期,人们用牛或者马的皮囊做成水袋,一个水袋可以装两百至四百斤的水。

在水袋的口里插一根竹子,竹子去节,遇到火灾时可以直接把水袋扔在火堆里,水袋可以阻止火势的蔓延,而水可以从竹子里流出来然后灭火。

古代在建筑上的防火装置

〈1〉添加避雷装置

《荆州记》记载:“重母畏雷,为母玄石室,叫避之。悉以文石为阶砌,至今犹存。”

说的是古代的一个孝子的故事,这个孝子的母亲很惧怕打雷,于是这个孝子为了解决这个办法,就用一种石头建造了一个绝缘的房子,雷是打不中这个房子的。

在汉朝时期,柏梁殿曾经被雷击中,当时造成了很严重的火灾,火势烧了好几天。

后来汉朝的皇帝为了解决这个办法,请了许多能人异士,最终一个巫师学派的人提到,可以用铜丝来引导雷电,将雷电引到地下,这样雷就不会对建筑物造成伤害,也就不会有火灾的发生。

这个方法最后被采用了,一些工匠把铜打造成鱼尾形状,因为古代比较信神佛,他们觉得鱼是生活在水里的,水克火,用鱼作为形状很适合,于是古代的最初避雷装置鱼尾形状的铜就这样出现了。

后来发展到后面,几乎所有的朝代都会在建筑的里脊两边安放龙头,这个龙头除了修饰出宫殿主人的尊贵,也有避雷的效果。龙头里面会有一个铜丝,铜丝的一头像龙的舌头一样伸向天空,一头安置在地上,起到避雷的效果。

〈2〉添加隔燃物

古代的建造主体虽然是木材,但是在其建筑建造好的时候,会在外表刷漆,而有的朝代会在建筑里增加石灰等物品,这些都可以有限阻止火势的蔓延。

民间则是采用更加简便的方法,直接用泥土建造房子,或者用木材和泥土混合建造,这些是古代建筑用来防火的最佳也是最简单的方法。

到了明清时期,建筑的材料里增加砖瓦,这就使得本来是易燃的木建筑有了一个保护层。

古代朝廷应对火灾的措施增强防火意识

《申鉴·杂言》中说:“一曰防,二曰救,三曰戒。先其未然谓之防,发而止之谓之救,行而责之谓之戒。防为上,救次之,戒为下。”

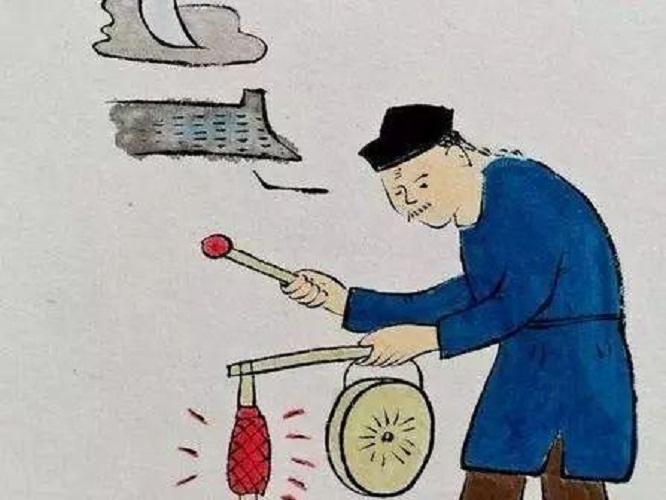

防范于未然是古代朝廷的一个应对方法,具体措施可能许多人都知道,没错,就是我们经常看电视时听到的“天干物燥,小心火烛”这句话。

鉴于火灾一旦发生就会造成许多的财产损失,还会造成人员的伤亡,许多朝代都会在百姓的防火意识上加深概念。

古时候人没有电灯,因而每到晚上他们都会点蜡烛照亮,这无疑增加了火灾发生的概率,于是乎就有了一到晚上和凌晨时,就会有人敲锣并说天干物燥,小心火烛这句话。

设立“消防队”

每次大火时都有许多人参与救火,这些救火的人里许多都是什么都不懂的人,有的时候还会造成二次伤亡,鉴于此,北宋年间出现了“消防队”,也就是专门巡逻的军事人员。这些军事巡逻里的人都是受过训练的,闲暇时他们用于巡逻,发生火灾时他们就是消防人员,用于扑灭火灾之用。

准备许多水缸

准备水缸不仅仅只是民间使用,朝廷也会用,并且对比民间的水缸,朝廷的水缸无疑储水量更大,多达1000升。

清朝时期,皇帝为了水缸里的水能够及时使用,会命人每日都要查看水缸的水,冬天时,还会要求人提高水缸的温度,免得水缸里的水冻住。

古代的科技虽没有今天的发达,但古人的智慧却不可小觑。利用铜丝将雷电引导在地上,这需要多么大的勇气和智慧,才能做到这点。

古代人口虽没有今天的多,但是古代发生火灾的次数却并不比现代少,究其原因,是那个时候的人防火意识不是很强,百姓的观念更多的是处于吃饱穿暖,防火对于他们来说,就像地震一样,虽然会威胁自己的生命,但远没有此刻吃不饱饭来的更加重要。加上古代建造房子的建筑材料大多都是木材,所以火灾发生的比较频繁。