说到阅兵,人们总会想到振奋人心的场面,随着我国国防力量的加强,阅兵仪式成为具有特殊意义的国庆节的必备仪式。

看着中国海陆空整齐划一的方队走过天安门,接受祖国和人民的检验,这一画面通过镜头传到全球各地,让全世界人民看到了我国军人的风采。

在古代,同样也有阅兵,且历朝历代的中央政权对于阅兵极其重视。那么我们不禁会问,古人的阅兵到底是怎样的?为什么要阅兵?

阅兵历史起源和最初目的在古代,有历史文献记载的最早的阅兵仪式距今已有四千年的历史,早在夏朝时期,部落首领夏禹会定期与各国部落首领举行会盟仪式。

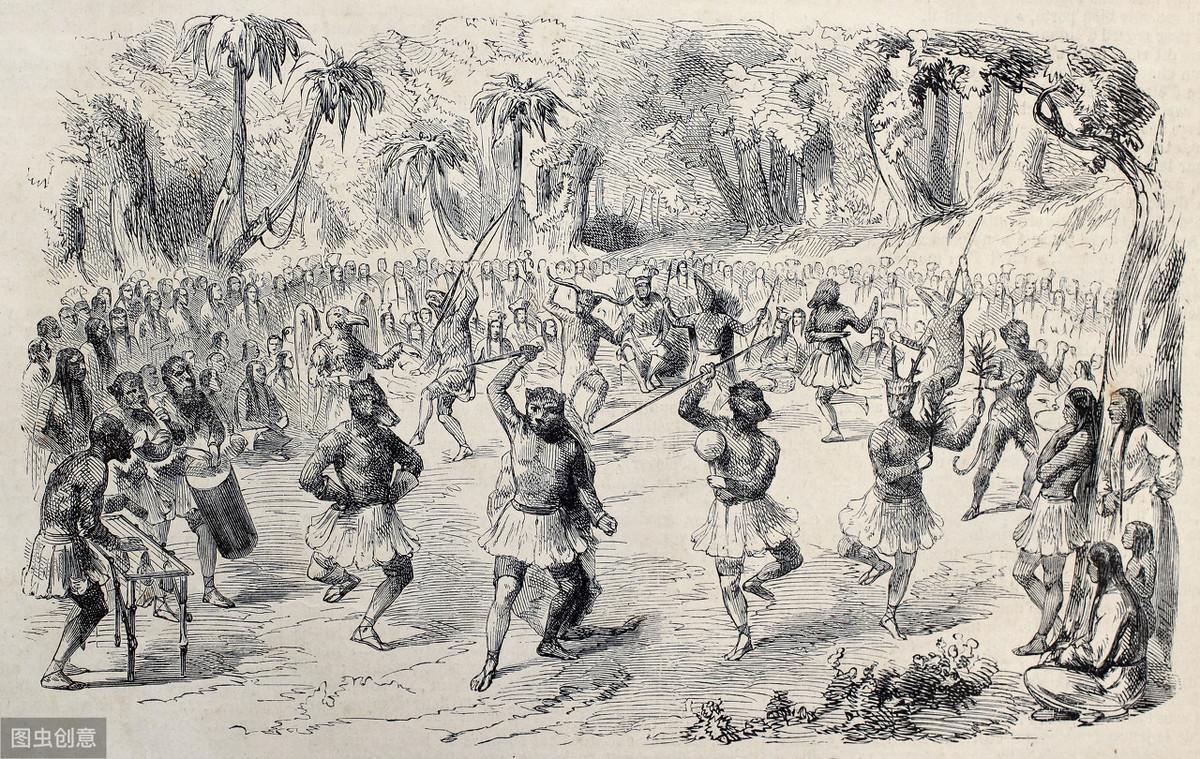

士兵们将手上带有羽毛装饰的武器,配合乐曲,形成一套欢迎舞蹈,以此迎接各个部落的首领,这算是阅兵仪式的雏形。

战前动员大会

而真正意义上的阅兵要追溯到战国时期,周武王,在讨伐商纣王之前,在动员会议上与各国诸侯士兵会盟。这次会盟的人数极其庞大,居然达到了三十万军队,其人口居然占到了全国人口的十分之一。

周武王在仪式上宣读了《泰誓》的缴文,这是一篇历史上著名的“战书”。

缴文中写道:“今殷王纣乃用其妇人之言,自绝于天,毁坏其三正......”

阅兵的作用在冷兵器时代尤为重要,在周武王情绪激昂地读完这篇檄文后,众将士群情激奋,这场讨伐商朝皇帝的战争只持续不到一天时间,便以商王朝的覆灭告终。

阅兵极大提升了士兵们的战斗情绪,在刀剑相拼的时代,气势占据上风一方最终获得胜利。

博红颜一笑

但在历史上,有不少气势恢宏的阅兵的目的并不单纯为了检验军事力量,而是为了取悦女人。《左传》记载了当时恒公为了博美人一笑,居然集结几十万万人,举行盛大的阅兵仪式。

你可别不信,古代不少君王为了博得美人一笑,无所不用其极。甚至不惜耗时耗力举办阅兵仪式。

宋朝时期的《春秋集传详说》记载道:“时当淫姜煽艳之始,鲁君以示为悦。”说的正是阅兵的目的。

扬国威,壮阵势

阅兵分为小阅和大阅,小阅的目的是集合部队,检查作战装备,而大阅则是提升战斗士气。而这种提升士气的方式,在古代各个朝代里不断发扬光大。

唐朝时期的《观南郊回仗》中就有诗句专门写道:“阅兵貔武振,听乐凤凰来,候刻移宸辇,遵时集观台。”

而在战乱时期的古代,百姓人心惶惶,阅兵的目的不仅检阅军事力量,更是向百姓传递出国家军队力量的最佳途径,让百姓能够信任中央。

古代阅兵不同于现代,它更重视阅兵过程中对于战士战斗力和作战机械的实地考察,因此鲜少有专门排练的情况。

正是因为这样,阅兵才能最直观看出士兵的综合能力,一般阅兵仪式结束后,会进行大批量的淘汰,那些战斗力不强的士兵会被分出第一作战方阵,这样才能真正起到提高部队整体作战力的目的。

没有飞机坦克的古代,阅兵的内容主要是什么?春秋战国时期的文献中,就记载了当时阅兵主要检验的是士兵和战车。

战火纷争的古代,阅兵并不是如和平年代一样有固定的时间,大部分阅兵都是在作战前,进行战前检阅。发展到春秋战国末期,阅兵仪式已经开始形成固定的时间,有战车参与的阅兵则一般在三年之内检验一次。

另外,战车和士兵共同检阅的仪式被称为“大搜”,这种阅兵一般五年进行一次。五年一阅的阅兵方式一直延续后面几个朝代。

现代阅兵主要通过列队走方阵的形式经过主席台,而在古代,又是另一种方式。

古人最早阅兵的目的是为了打猎,因此在阅兵前,士兵们排好方阵之后,将领们会先射杀一只野兽,作为阅兵仪式开场。

虽然在先秦时期早就出现了类似阅兵的形式,但当时并没有形成专门的阅兵制度。真正将阅兵列为国防检阅制度的是在后来的封建社会体系下形成的。

说到正经的阅兵仪式,秦始皇算是集大成者。如今展出的兵马俑,正是当时阅兵仪式的最佳呈现形式。当时还不叫阅兵,只能成为军队检验。

而真正将“阅兵”列为军队的检验标准的,则要追溯到汉朝汉献帝时期。当时曹操提出了“今金革未偃,士众素习”的阅兵提案。

《晋书》中记载道:“以立秋择吉日大朝车骑,号曰阅兵,上合礼名,下承汉制。”

正是曹操的建议下,从汉献帝时期开始,每年冬季就举报大阅兵。

阅兵对于当时的国家军队实力是非常好的体现形式,能够作为检阅军队的大臣,都是当时的朝廷重臣,此种阅兵形式延续到至今。

从那时开始,检阅阅兵仪式的一般都是是统治者或手握大权之人。

阅兵仪式从随着各个朝代对中央集权的加强,其规模时间不断增大。作为一国之君,阅兵的规模和阵势越大,帝王内心的满足感越强。

而到了唐宋时期,阅兵已发展为军队检验士兵战术素养的重要方式,这时候的阅兵相比前朝,增加了不少排练时间,它也逐渐成为部队中训练作战队形的重要方式之一。

阅兵过程中不仅能检验军队的战斗力,在此过程中能够极大震慑周边邻邦国家蠢蠢欲动的势力。通过强有力的军事势力,让盘踞在周边的邻邦国家或部落不敢轻举妄动。

古代著名的阅兵仪式伺机而动的“孟津观兵”

“孟津观兵”是历史上最早排得上号的阅兵仪式。公元前十世纪,商朝官场内部已经相当腐败,但其军事力量依然强盛。准备推翻商朝的周武王,此时以阅兵的形式,准备以军事演习的方式,摸一摸军队的实际情况。

而最重要的是,通过此次阅兵的机会,与各国诸侯国通气,试探对方对于扳倒上商朝的态度如何,这也是“孟津观兵”的政治背景。

正是出于这种目的,当时居然来了将近一千名诸侯,他们纷纷表示会和周武王并肩作战,正是这次阅兵奠定了周武王灭商的决心。这次规模宏大的阅兵,为后来历史的发展起到了强有力的作用,改变了当时的历史进程。

史上“最憋屈”的阅兵

乾隆时期的阅兵仪式,被评为史上最憋屈的阅兵。虽然当时的照相技术不发达,但宫廷画师郎世宁将这一阅兵盛况真实还原为《乾隆皇帝大阅图》。

只是这次阅兵如同揭开了清朝多年的伤疤。当时参加阅兵的外国使节看到,阅兵的规模虽然很大,可是参加阅兵的士兵战斗力实在不敢恭维。

不仅如此,此次阅兵中所呈现的武器大多以最基础的冷兵器为主,没有大炮火药等武器的展出,甚至自诩为精锐部队的长江水师,其实只是一些由木板搭建而成的木船,船上看不到火炮等攻击性武器。正是这次阅兵让外国人了解到当时清朝时期的军事实力。

五十年后,欧洲的坚船利炮最终敲开了中国的大门,用枪支和火药给清朝政府上了一课。这次乾隆时期的阅兵,也被评为最憋屈、窝囊的一次阅兵。

阵容空前强大,军纪不整

唐朝时期著名的阅兵仪式出现在唐玄宗时期,虽然当时对自己造成威胁的朝廷势力已经消灭殆尽,但宫中依然留存着不少蠢蠢欲动的反动情绪。

李隆基面对此种局势,于是调动了将近二十万人马集结在骊山脚下,进行规模空前盛大的阅兵仪式,其目的主要为了震慑政治对手,让对方千万别轻举妄动。

虽然这次阅兵看起来规模宏大,可细看之下,士兵的军容不整,兵器和战车的出场更是显得杂乱无章。阅兵结束后,虽然在政治上震慑住了国内外的势力,可对于军中的纪律和士兵的作战实力,李隆基大为不满,将当时统管兵部的官员统统流放。

震惊亚洲的永乐阅兵

要说到真正举世闻名的阅兵,当属明朝时期的永乐帝的大阅兵。

虽然在规模上比唐朝时期的阅兵小,但是此次阅兵,真正展现了明朝军队的军队素养和武器实力,让中外各国使者大为赞赏。

永乐帝朱棣当时邀请了三十个国家,多达八百多人参加阅兵仪式。

而明朝作战实力最强的五军营和神机营在现场演示了各种作战项目,包括步兵突击、骑兵包抄等极具攻击性的作战实力。

另外,明朝军队中还有来自各地各兵种的特殊攻击型兵种,如土狼兵、长枪步兵等多种演习项目。这次演习让人们见证了明朝的军事实力。

其中神机营更是将各种火器展示淋漓尽致,火药融入明朝军备中已有多年,明朝军队由此发明的各种火龙车、火龙枪等火器威力十足,让各国使节们真正见识了当时明朝军队的“军事科技”水平。

此次阅兵既弘扬了明朝的军备强盛,再加之其一直以来所遵循的睦邻友好的对外政策,成为明朝逐渐成为东方强国的重要基础。

在古代,阅兵最主要的目的是为了震慑政治敌人和邻国势力,因此在气势和规模上,一次比一次大。

但不可否认的是,不少阅兵的质量参差不齐,不仅没有起到扬国威的效果,反而让人看到了军事力量的薄弱。

由此可见,阅兵并不是士兵站一站方阵,喊喊口号就完成任务的。在人们看来,阅兵正是一国军事实力的最佳体现。