最近一段时间,马斯克旗下的太空探索技术公司的“星舰”发射获得重大成功,从而引发了中美在运载火箭技术领域差距的讨论。认识差距原本是非常正常的态度,并不代表中国航天人没有机会追赶,但是绝对不等于有些人可以借此贬低中国航天事业的进步和努力。我们之所以说这个话题,就是因为在“星舰”日前试验基本成功之后,中国又宣布在海南建成了长征8号改和长征12号两种运载火箭的发射工位。

长八改火箭的700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,长12火箭具备近地轨道不小于10吨、700公里太阳同步轨道不小于6吨的运载能力。这两款火箭在中国航空发射计划中都是重点项目,但是在网上遭到了一些网民的贬低。有人认为,中国为何不直接上马可重复使用的运载火箭技术,为何无视与马斯克公司在发射载荷方面的差距越拉越大的现实。要说明这个问题,我们就必须认清一个现实:中美在运载火箭技术领域的差距一直存在,不是今天才有的,但是中国一直在一步一个脚印走自己的路。我们对比一下就明白,中国运载火箭技术在能力上就一直是后起之秀。中国当前运载能力最强的是“胖5”,近地轨道运载能力为25吨。而美国用于登月的阿波罗计划的土星5号,近地轨道运载能力是118吨,这还是几十年前的技术水平。后来,美国人在一个历史时期内将天地往返工具的发展转向航天飞机,再加上冷战结束,导致土星5号和登月计划废止。现在,Space X星舰近地轨道载荷不回收能达成250吨,就算回收也将达到150吨。所以,中美从过去到现在,在大推力运载火箭技术上的差距一直存在,未来星舰一旦走向成熟,当然在短时间内有可能拉大这个差距,但是中美在太空领域的竞争不是短跑,而是长跑,我们还要看一个更长远的趋势。

一、中国也在研制超重型运载火箭。马斯克的成功是基于美国宇航局的大力支持,所以技术基础是非常好的。而中国要发展超重型运载火箭必须从零开始,长征9号是中国深空探测、载人登月和登火、空间基础设施建设的超重型运载火箭,其近地轨道的运载能力达到140吨。与星舰使用33台猛禽发动机不同,长征9号需要研制的单台推力达500吨的发动机,这个过程会很长。只要我们有了这样的发动机,未来不管如何组合使用,都会比星舰的33台方案要更可靠。二、各个国家的资源有限,所以航空发展的路径和思路不同。马斯克之所以能如此大胆地投入资源发展技术创新,最根本的原因是美国拥有相对成熟的资本市场,风险资金愿意花这个钱。我们不要忘了,中国这边发展超重型火箭都是要国家投资的,我们可没美国那么多钱放烟花,所以把花小钱办大事,一直是中国航天人追求的重要原因,每一步走得更稳是非常重要的。

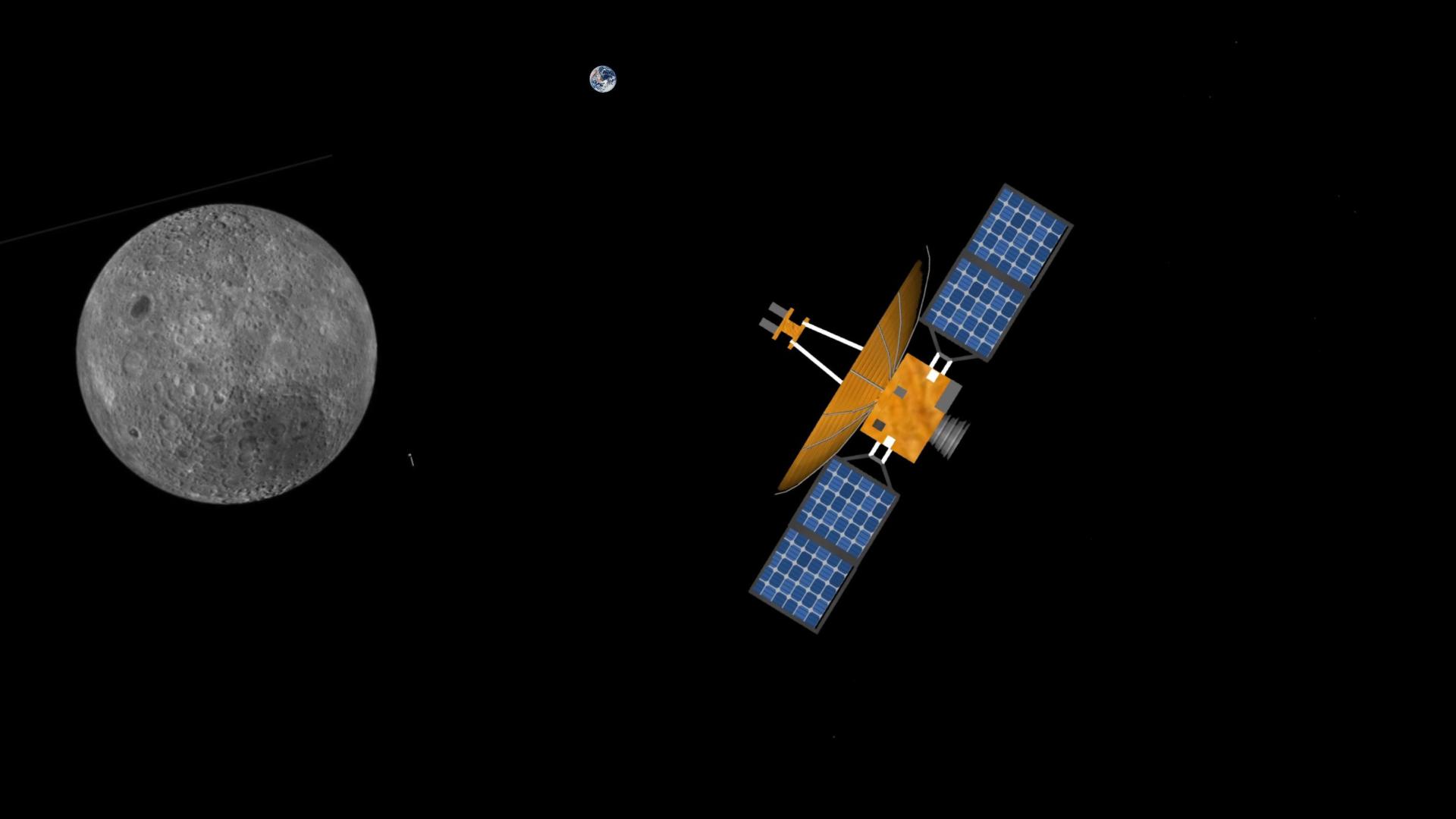

三、马斯克公司的真正可怕之处在于可重复使用火箭技术,中国民营公司和国家队都在获得相关技术突破,而且即将迎来爆发式发展。马斯克的公司现在年发射运输量占到全球90% ,而中国这边几家民营公司可重复火箭在2025年左右投入使用,就可以在很大程度上改变这种局面。在之前的节目中,我们也介绍过中国几家发展可重复使用火箭技术民营公司,可以说都距离成功差临门一脚了。四、中国未来反超美国运载火箭领先的希望,还包括无人航天飞机、电磁弹射火箭等等。比如,能从机场起飞和降落的无人航天飞机,也就是腾云工程,其发射载荷的成本要比星际还要低。而使用电磁轨道发射火箭,可以直接将火箭的下面级省掉,也是一个反超美国的技术路线。

另外,我们还要认识到一点,就算马斯克的星舰获得了成功,还面临一个问题:发射需求哪里来?现在猎鹰运载火箭的90%,大部分是发射自己的星链,等于是自己制造发射需求。未来美国又将如何利用星舰恐怕也是个问题,总不能真的移民火星去送死吧?对发射卫星服务业务来说,未来更重要的一个趋势是载荷成本非常高,比如20来吨重的卫星将贵到离谱,而这样的发射任务更追求安全可靠,而不是廉价。可重复使用火箭更重要的场景是发射低轨载荷,建设月球基地,或者建设轨道发电站等超大型空间站,我们还没有看到美国有这方面的规划。所以,中国一方面要认清运载火箭未来的发展路线,加速进行追赶,也要想办法尝试新的技术路线。我们要有比美国更加完善的太空经济开发计划,让天地往返工具服务于经济发展,形成良性循环,才有可能走得更远。