发明美国阿波罗登月飞船计算机内存的人,是一位来自中国的天才。而且这个天才的发明,是由一个个美国女工用手,像织毛衣那样织出来,实现批量制造的。

(阿波罗飞船计算机的内存)

军事网红“听风的蚕”评价美国载人登月是不是造假的时候,也提到了这么一个事儿,靠手工编织的内存容量才4KB,“你告诉我美国五十多年前靠这么落后的东西,就能把人送上月球?”

但您可能想象不到,事实还真就如此。那种手搓内存不仅是当时世界上最先进最可靠的存储器,而且还是一位在江苏长大的华人科学家发明的。

(放大看,就是这种线圈+磁芯)

正是靠着这个发明起步,他单枪匹马与美国计算机巨头IBM一争高下,只用了20年时间,建立了一个当时年收入30亿美元的科技巨兽,成为了美国第五大富豪,美国总统里根给他颁奖。

他甚至作为华人企业家的代表,得到了中国最高领导人的亲自会见。

但是短短五年之内,他的科技商业帝国却又突然倒塌,他病死在美国,公司申请破产。后来比尔盖茨都评价他说,“如果他坚持下来,世界上可能就不会再有微软公司了”。

这位传奇一般的华人,就是王安。

他发明的磁芯存储器,虽然是美国女工用手编织出来的,但当时全世界的大公司企业全都在用,不光是可以导航载人飞船登月,就连人类第一个飞出太阳系的探测器旅行者一号,用的也是他的内存;苏联飞船跟空间站对接,用的也是这东西。

(美国女工用手编织内存条的纪录片)

毫不夸张的说,这些用铁丝和铜线串起来的简陋玩意儿,不仅改变了人类科技生活,也改写了人类探测宇宙的历史。大家好我是空天同学,今天咱就来讲一下华人“电脑大王”王安,和他发明的磁芯存储器的故事。

(王安)

1920年王安出生在上海,后来在老家江苏昆山长大,就像每一个天才一样,王安年少的时候就展现了极高的数学功底,十六岁就以第一名的身份考入了当时的国立交通大学,也就是西安交大、上海交大等高校的前身。

1945年抗战胜利后,他去了美国哈佛大学,1948年获得应用物理博士学位,从此留在美国。

(笨重的磁鼓存储器)

二战结束后计算机就已经出现,但是内存的问题一直没有解决。当时的内存长这个样子,一个两三米长的磁性滚筒,每分钟1万转,上面一排排的是读写数据的磁头,几百斤重的东西,却只能存储几KB的数据,读取速度很慢,还不能随机存储。

王安觉得这玩意儿太笨重了,必须另外想办法,什么办法呢?

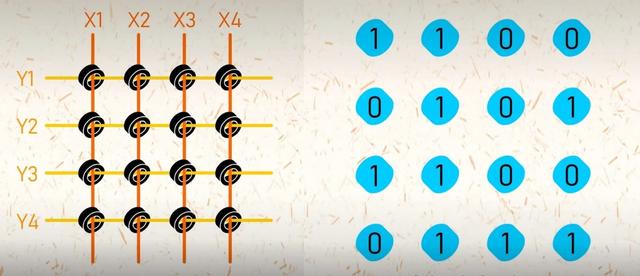

他做了一个装置,让很多导线垂直交错排列,每一个交点串一个圆环状的磁铁,这就是磁芯。磁芯的磁场是有方向的,就可以记录信息,怎么记录呢?

(磁芯存储器长这个样子)

(放大后可以看出,是把导线和磁芯串起来的结构)

我们高中都学过电磁感应,还记得吧,对于一个通电的直导线,右手握住导向,大拇指指向电流流过的方向,那么四个指头弯曲的方向,就是磁场的环绕方向。

那如果我们把磁芯磁场顺时针方向,记录为0,那么改变电流方向,磁芯的磁场方向也会翻转,变成逆时针,这就是1,这样磁芯就实现了0和1的存储和变化,磁场转换的时候又会在另一根垂直的导线上面产生感应电流,这样就可以把0和1的变化读取出来。

像这样千千万万个磁芯用垂直的导线串在一起,一根负责通电、输入数据,另一根负责传输感应电流、读取数据,不就实现了0和1的数据储存吗?

这就是王安在1948年发明的磁芯存储器,基本原理很简单,8192个磁环串在一起就能实现1KB的内存,一片内存不够,还可以一片一片堆叠起来,而且没有任何机械活动零件,可以达到很快的读取速度。

(磁芯存储器)

但是制造起来有一个要求,就是必须把这些横平竖直的导线,准确穿过磁芯圆环,就像织毛衣那样一直重复。很显然,这种活儿就要求心灵手巧,女性比男性更有优势,所以当时制造内存的,大部分都是女工。

一位中国女性科学家、中国科技大学第一届毕业生赵静芳,后来回忆说,1970年代初,咱们中国研制第一代计算机,也就是“长城203”计算机的时候,她“净整天穿磁芯儿了”,每天就干这个事儿,用手把这成千上万个磁芯,用导线串起来,丁点大的磁芯里头要穿三根线,横着一根,竖着一根,还有一根斜着的,穿错了一根整个板子就要报废,全都得重来。

(女工人手搓内存条)

这个手搓内存的工作,给当时咱们新中国第一代女科学家们留下了心理阴影,萨苏曾经讲过这个故事。

但正是这样手工打造的长城203计算机,是我国第一代可以商用的国产计算机,每秒运算10000次,内存4KB,给我国铁道建设、数学研究、火箭和卫星发射等国防工程都做出了重要贡献。

(长城203计算机)

1955年,王安把磁芯存储器的专利以50万美元的价格,卖给了IBM公司,IBM开始疯狂量产,从1955年到1975年这二十年时间里,全世界的计算机都是用这种手搓内存。

不光是美国阿波罗登月飞船,F-4战斗机的火控计算机、美国航空母舰和导弹巡洋舰的作战指挥系统,苏联的金星探测器、第一代空间站、飞船对接,当时几乎所有的高科技装备,全都是用这种内存。

(磁芯内存单元,128KB)

一直到1980年代半导体集成电路大规模发展,这玩意儿才全面淘汰。换句话说,从1960年代到1980年代人类取得的所有科技突破,都离不开王安的这个发明。

以我们现在的眼光看它确实很简陋,但是已经比之前的磁鼓存储器好了太多。

(阿波罗飞船导航计算机的磁芯内存,如今在博物馆展出)

像“听风的蚕”一样,很多朋友觉得阿波罗飞船的内存才4KB,怎么可能用来登月?

但这是个认识上的误区,因为哪怕是现在,一份轨道参数的核心代码也就几十KB;哪怕是现在,神舟飞船、嫦娥六号的微控制器内存(RAM),也都是按照KB来计算大小的。

注意啊,我不是说嫦娥六号所有内存只有几KB,而是说它负责轨道计算的、最核心的那个微控制器,是按KB来计算大小的。

(美国和苏联宇航员共同训练,1975年实现阿波罗飞船和联盟飞船的对接)

因为飞船导航不需要处理图片数据,更不是你玩手机打游戏,不需要那么大内存容量,可靠性反而是第一位的。再加上航天器轨道的绝大多数计算工作都是地面完成的,然后再发送给飞船的导航计算机,所以几KB的内存完全是够用的。

苏联1960年打造的联盟飞船,加装了登月舱之后,设计上也是可以载人登月的,虽然最后没登月,但实现了空间站的自动对接,甚至还进行了3艘联盟飞船的编队飞行,实现了与阿波罗飞船的对接和编队飞行,它的磁芯内存跟阿波罗飞船一样只有几KB。

(这种内存,完成了很多疯狂的壮举)

磁芯有一个非常大的优点,那就是可靠性极高,就算断电了也能保存数据,所以非常适合用在航空航天方面。

1977年美国发射了旅行者一号,正是依靠磁芯内存,旅行者一号完成了非常精确的轨道控制,利用木星、土星、天王星和海王星,做了史无前例的4次引力弹弓加速,让人类探测器第一次飞出太阳系,这一飞就是五十多年,目前已经距离地球240亿公里。

旅行者一号的所有内存,加起来也就70KB,但是完成了极为复杂的飞行轨迹,传回了上万份数据。

(旅行者一号采用了磁芯内存)

去年12月,旅行者一号发回的数据开始错乱,分析发现是有3%的磁芯内存坏了。NASA找来了几个还活着的老一辈工程师,因为只有他们才能读懂六十多年前的磁芯内存的代码,发送了解决故障的程序,让所有数据绕开这损坏的3%的内存。

结果今年5月初,旅行者一号发回来的信号显示,真的修好了,数据恢复正常!这把NASA这一帮老头老太太高兴坏了。所以千万别小看磁芯存储,这种用女工手搓出来的东西,不仅可以实现载人登月,还能飞出太阳系。

(NASA旅行者计算机团队,全都是老人了)

本来故事到这里就结束了,但是王安的人生却注定大起大落。

刚才说了1955年王安靠着卖专利赚到的第一桶金之后,就创立了王安电脑公司,一开始是卖计算器,后来全力转型做更高附加值的企业文字处理市场,类似今天word之类的打字软件,并且成为美国十大富翁之一。

然而1980年之后,计算机开始面向个人化、小型化发展,已经65岁的王安却变得独断专横,失去创造力,依然坚持企业机和大型机,然后就被微软、IBM打得落花流水,从1985年开始亏损。

接下来王安又犯下一个大错,那就是任人唯亲,1986年把自己的儿子王烈任命为公司总裁,气得董事会高层大量离职,而王烈又不懂业务,典型的外行指导内行,一年多时间就让公司彻底衰败,1988年亏损了4亿多美元。

1989年王安得了癌症病危,躺在病床上回想这荡气回肠的一生,老子再牛也扛不住富二代乱来啊,最终还是撤掉了儿子的总裁职位,另请高明。

(王烈、王安)

1990年王安去世,但他的死没有换来公司的起死回生,最后三年就像后来的诺基亚一样,优柔寡断,最终错失了所有机会,申请破产。

这位曾经影响力巨大的华人科学家,单枪匹马挑战美国各大科技巨头的华人企业家,就此消失在历史长河中。

现在的计算机早就是半导体芯片,如今也没有多少人还知道王安,但是他发明的磁芯存储器,却已经伴随着人类的探索精神登上了月球、飞出了太阳系,在永无止境的星辰大海中,铭刻着他的传奇。

(王安公司的文字处理计算机,注意右上角的WANG品牌)

最后再多说几句。

回顾这一段历史,不是要证明美国登月百分百真实。老话说得好,隔行如隔山,咱不能凭着想象去随便揣测;质疑的时候,首先得确定咱们用来质疑的依据本身是不是靠谱。

有人觉得4KB的内存搞不了载人登月,但是当年咱们中国连计算机都很少,硬是靠算盘打,也搞出了两弹一星,难道咱也要质疑是造假吗?

(阿波罗登月照片)

很多朋友拿着几个网络段子图片就质疑这个质疑那个,为什么不首先质疑一下这些段子本身是不是真的呢?有没有经过新闻加工断章取义呢?是不是自己的认知和逻辑被误导了呢?

美国政客为了利益可以造假,但我们必须讲究实事求是。说到底,科学的质疑,要讲究科学的方法。质疑某一件事情,首先得去充分了解和调查,不能为了反对而去反对,这才是尊重历史,尊重我们自己。