最近经常看到一类问题:如何管理自己的欲望,从而提高幸福感?

能这么问就说明发问者还是有着“觉察”力的,问题即答案,很多问题之所以别人懒得回答就是因为明眼人一看就知道,很多提问本身就是“绝症”的症状,比如那些一本正经地说“钱就是万能的”人,只有一种解释就是:他自己满脑子都被钱塞满了,否则为何钱以外的东西他都看不见呢,既然看不见钱以外的东西不跟他谈钱他会上心吗?所以还是别白白浪费自己的精力了。钱绝不是万能的,这里不谈经济规律,因为那样太扯,只谈实际经验:很多人投资房地产是盼望房子升值能卖个高价。那么再问他,卖了高价挣到了以后干什么?你猜他会不会回答投资买房子,为啥,因为房子能升值,升值了干吗?卖了挣钱,挣钱了干吗?买房子等升值……这就是流转,这就是轮回,永远也超脱不出去。

但是你或许会觉得他也可能会挥霍在自己的欲望上,但那是绝对不可能的。既然如此,何必不一开始就挥霍呢,能投资房产说明本来就有点,这就说明支配他的是“挣钱”,无论卖了几次得了几手,他是被“挣钱”支配的,要“挣”多少都不够挣,要“出”多少都不够出。所以这样的人不会去挥霍,而是会不断“轮回”在“从买房挣钱到挣钱买房”上。还可以伪饰成“奋斗”,但“钱赚人”是没得跑的。不知道自己被支配了,却不断希望得到而产生的感觉就是欲望,那到底欲望是什么呢?就一个字:情。有情就有欲,有欲只因有情。如果说要消灭欲望,那就是要消灭情,鲁迅笔下的“麻木”二字就是消灭了情的症状。这是因为极度的痛苦所造成的,从而把自己和万事万物隔离开。如此以来,虽然体验不到痛苦,却也体验不到快乐。现下很多所谓的“修行”者有太多已经落入这个魔窟,在那里空来空去。欲是无明之情,情是有明之欲;不知道拿钱干什么就是无明,知道拿钱干什么就是有明。没有一个有钱人会说“钱是万能的”,这么说的无不是暴露自己没有钱。因为有钱人的事更难办,办事的成本更高,也更容易摔跟头,爬得越高摔得越惨嘛。如今有个词叫“财务自由”,那都是不自由的忽悠不自由的。穷有穷的过法,富有富的过法,他偏偏勾着你偏离最适合自己的过法。你本就自由,“自由”的套子就套不住你;你本就被套住,还在套子里妄想“自由”?

禅宗有个公案:

宣州刺史陆亘大夫问南泉,古人瓶中养一鹅,鹅渐长大,出瓶不得。如今不得毁瓶,不得损鹅,和尚怎么生出得?泉召:大夫!陆应诺。泉曰:出也!陆从此开解,即礼谢。刺史陆亘大夫问南泉普愿禅师:“古人用瓶子将鹅养在里边,鹅渐长大,出不了瓶子,现在不能损坏瓶子,也不能把鹅杀生死,和尚有什么办法让这个鹅出来呢?”南泉普愿禅师叫了一声“大夫”, 陆亘就应了一声, 南泉普愿禅师接着说“出也”。陆亘大夫从此开悟,礼谢南泉。所谓“财务自由”就是因为“不自由”,你已经在“不自由”的坑里了,这就是“瓶中养鹅”这个问题本身,放到公案里就是养鹅的那个瓶子,而所有研究“鹅怎么从瓶子里出来”的人或者法,就是瓶子里的鹅。南泉普愿喊了陆亘一声,陆亘应声的同时他的思虑就被打断了,再推上一把“出”,这个问题陆亘就连想都不想了,这就是“解脱”。别看就这么一下,有慧命的没人推也不行,即使有人推,时机不到还是不行,没慧命的推都不推你,推了也没用,自己慢慢蹦去吧。再看看今人都在干些什么,解脱都来不及,还不断搞出那么多名相的套套故作高深,看似套了别人,实则套了自己。这是“实物”的套,还有一种更隐晦的“观念想法”的套。

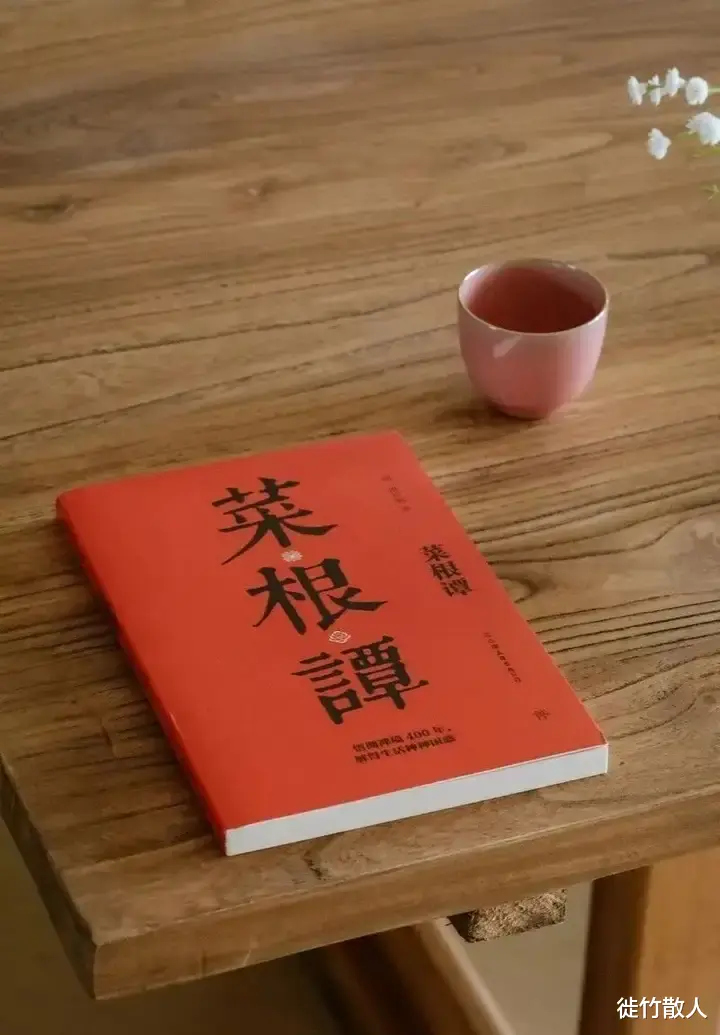

《菜根谭》有云:

“心是一颗明珠,以物欲障蔽之,犹明珠而混以泥沙,其洗涤犹易;以情识衬贴之,犹明珠而饰以银黄,其涤除最难。故学者不患垢病,而患洁病之难治;不畏事障,而畏理障之难除。”自己再觉得自己是好心,只要弄得大家不舒服问题就在自己这,因为事情就是这种“好心”发动起来的,是自己先影响了别人。一旦别人感到不适有了负面反应,自己又会以“好心当作驴肝肺”而感到委屈。这根本不是委屈,这是最大的“事理障”——自己都不知道别人为何生气,别人既已生气,自己却觉得“莫名其妙”的生气不值得!

这是你的“我”在觉得别人生气不值得,你的“好心”又是为谁的好心,别人的吗,不是,是你的“我”的好心。起步就是“我”,所以心中必然是没有对方的,“我”就是瓶子,而“我”的“一切想法和好心”都是瓶中鹅。所谓“君子之交淡如水”,淡就淡在了“无我”,只是不互相影响而已,所谓“佛是无事人,人是有事佛”,六祖所谓“心平何须持戒,行直何须参禅”。表面的热闹更是离题甚远,既然认同“人人都有表现欲”,那别人为何要来迁就你,你的表现欲是否损害了别人的表现欲,别人为何要单单看自己在那表现?此中有真意。不知道自己为什么要,只是人家有自己也要有,仅仅为了心理平衡,这就是欲;适合自己的,知道拿来干什么的,这就是情。

情和欲互相转化,能转一分就有明一分,自障几时便无明几时。欲即残情,情即全欲。所谓“管理欲望”,无非欲中欲,故老子云:

“人之道,损不足以奉有余。”又云:

“损之又损,以至于无为,无为而无不为。”损卦《彖》曰:

“损,损下益上,其道上行。”但凡把学习当作出人头地手段的注意了,你的起步就是自卑,还想落个有情怀的结局吗?瓶中鹅而已。