本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!前言2024年6月17日,《南华早报》刊文称:

随着C919客机的成功运营,我国有关部门计划设立新的研究基金,以推动新型客机的研发,并提高各装配零件的国产化率。

C919属于大型喷气式客机,这类飞机曾经因相关技术长期被西方垄断而成为十分难以研制的航空设备。

第一款国产喷气式客机名为运-10,在上世纪70年代开始研究,耗费了大量人力物力,于1980年试飞成功。

不过这来之不易的成功,却被突然叫停,成为令人惋惜的半成品。

那么我们为了研发运-10,都作出了哪些努力,后来为什么又叫停了呢?

运-10研发计划

运-10研发计划新中国成立后,形势并不乐观。

因为长年遭受战乱,经济情况较差,科技力量薄弱,加上各行各业都是百废待兴的状态,所以想发展民生之外的行业是非常困难的。

20世纪60年代,大批苏联专家撤离,导致很多正在研发的项目被迫放缓速度。

没有技术支持,研发成本骤然增大,这让原本就不富裕的国家雪上加霜。

1968年,我国根据苏联图-16为参考模型,研制出了轰-6喷气式轰炸机。

这来之不易的成果,意味着我国拥有了研发军用飞机的能力。

而在冷战阶段,军事冲突已经不像之前那么频繁,我国在强化军事实力的同时,商业发展同样重要。

如果能研发出自己的商用飞机,就可以获取非常可观的经济收入。

考虑到这点,周总理询问过相关部门,有意凭借轰-6的技术积累,探索商用客机的研发契机。

时任外交部长的陈毅也有这类想法,外出访问时始终租用其他国家的飞机,是很容易被别人针对的。

但考虑到我国在很多方面都需要资金支持,研发飞机又需要投入过大资金,这件事并没有马上落实下去。

1970年,毛主席前往上海视察,认为上海的工业环境较好,发展空间也是全国首屈一指,可以考虑研发商用飞机。

苏联曾在图-16轰炸机的基础上研发了民用客机,这为战斗机扩展为商用机提供了事实依据。

同时我国的轰-6又是图-16的改良款,所以根据苏联的成功案例,我国想把轰-6改为商用机,似乎也是可以实现的事情。

为此,主管部门三机和上海共同探讨,确立了708工程项目,拟将研发运-10飞机。

考虑到民用和外交形象两方面需求,运-10的研发难度其实非常大。

首先,飞机的外形要美观大方,并且兼顾安全性和舒适性,让它能承担普通民用工作,也能很好的执行外交飞行任务。

当时我国已经有了伊尔-18、图-104等外国飞机,又从巴基斯坦引进了三叉戟飞机,可以将这些飞机作为运-10的参考目标。

经协商,研究这些飞机的技术人员都接到前往上海的通知,以支持运-10的研发工作。

而就在大家准备大干一场时,一件重大的外交事件再次印证了研发运-10的必要性。

1972年尼克松访华期间,去了北京、上海、苏州三个城市,我国为他准备的交通工具是苏联的伊尔-18客机。

外国媒体专门提到了这点,并大加嘲讽。

由此可见,拥有一款国产客机是十分重要的。

马凤山曾是运8飞机技术负责人,在研发方面有丰富的经验,在运-10项目中他被任命为总设计师,负责所有的研发工作。

马凤山对运-10充满期待,但也不得不承认当时的困境。

我国在航空领域的起步时间较晚,各项底蕴不够深厚,加上工业水平也不如西方国家强大,所以很多工作只能在摸索中总结经验。

1972年,也就是尼克松访华后不久,在新疆坠落的波音707飞机残骸被深入研究了三个多月,各项数据基本成功获取,运-10的正式研发工作也开始了。

这年6月,马凤山的团队确立了运-10的研发方向,最终认为飞机可以配置4台发动机。

考虑到运-10的国产化标准,首选的发动机型号是我国正在研发的涡扇-8。

另外从外交层面考虑,飞机的飞行距离不能太短。

我国与美国本土的距离超过一万公里,如果有实现的可能,这个距离可以作为一个标准。

但是由于当时技术储备不足,还无法研发出超过一万公里的飞机,于是权衡再三,将标准降到7000公里。

而在巡航速度方面,初步标准比苏联图104快一些,为850千米/时-900千米/时;

载人数量也比图104高一个等级,达到100人以上。

从纸面数据来看,运-10的定位要高于图104,这对没有研发经验的我国来说,是非常大的挑战。

不过考虑到后者是50年代研发出的老型飞机,所以运-10的定位不能比它低。

为了更好的统筹工作,运-10制造过程以阶梯形式一点点推进,大致经历了3个阶段。

从1971年开始,工作队伍确定总设计方案,搭建好厂房,铺设完生产线,为正式研制飞机做好准备工作。

1973年之后,着手各种工艺的调试,绘制各类设计图,制造样板、发动机和发动机短舱。

1975年起,进行最后的装配,并进行调试,达到飞行标准。

在飞机外观的选择方面,苏联飞机的形象不符合我们的需求,所以大家更青睐波音707。

波音707是当时较为成熟的机型,运-10的很多设计方案是根据它调整的。

在这个过程中,我国还发现了波音707的部分缺陷,并针对性改良,用于运-10的研发中。

不过作为首款国产的大型客机,运-10没有使用波音707的制造理念,甚至一些关键部件的设计逻辑也用了其他方案。

比如运-10的气动设计,既没有参考波音707的方案,也没有使用苏联飞机的模板,而是专门从英国引进的技术,进行针对性调整。

除此之外,运-10的研发过程中也出现了一些不得不降级的妥协。

当时国外客机大多使用液压操控技术,这种技术可以提高飞机的操控性,属于当时主流飞机的首选方案。

不过我国还没有掌握这项技术,只能退而求其次,选择原始的飞机控制系统。

较为原始的系统主要以钢索连接各部件,飞行员需要用非常大的力量和极高的耐力,才能顺利操控飞机。

1975年,关于运-10的设计图纸终于敲定,总共14.3万标准页的设计图,是大家没日没夜熬出来的。

几个月后,涡扇-8发动机也制作完成,整个工程进入第三阶段。

在调试过程中,工作人员先后对运-10进行了7次规模较大的质量检测,发现涡扇-8发动机有技术问题,便在第二架试验机中安装了美国的JT3D发动机。

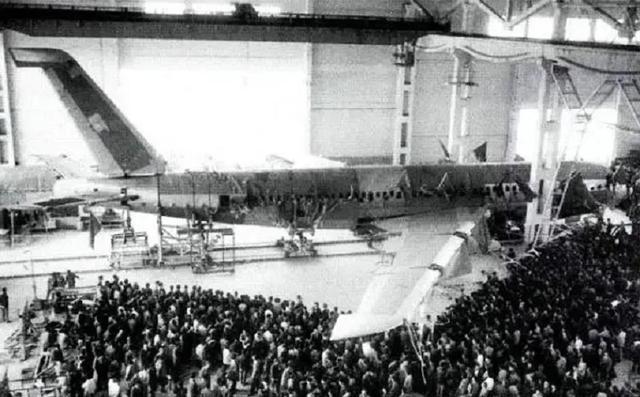

1980年9月26日,运-10在上海机场进行首次试飞。

飞机的起飞重量是80吨,飞行高度1350米,飞行速度超过310千米/时。

在飞行两周后,飞机缓缓降落,预示着我国首架大型喷气式运输机研制成功。

很快,《航空周刊》报道了运-10研发成功的消息,不但承认了我国的努力,而且针对运-10仿造波音707的谣言进行了强硬回击。

《国际先驱论坛报》表示,运-10的成功,预示着中国在航空领域实现了巨大飞跃。

拥有相同观点的还有英国路透社,该媒体甚至认为,我国掌握了复杂的飞机研制技术,再也不是落后的国家了。

诚然,运-10的一部分数据没有达到预期的水平,但是从结果来看,我们确实突破了特别多的困难。

由于之前没有任何大型飞机的经验,这次长达十年的研发,几乎是从零开始的,这是十分值得高兴和振奋人心的事情。

而运-10研发成功后,我国成了继美国、英国、法国、苏联之后,第五个能够自主研发这类飞机的国家,这为我们研发其他型号的飞机奠定了很好的基础。

运-10落幕,C919飞天

运-10落幕,C919飞天不过运-10首飞成功后,美国刚好将最后一批波音707投入使用,以后不会再在这款型号上投入资金。

也就是说,波音707将慢慢淡出市场,而综合性能稍差一些的运-10刚进入起步阶段。

我们十年磨一剑,突破了那么多困难,虽然取得了成功,但是综合性能不如美国停产的飞机,这是让人十分痛心的事。

如果我们掌握了液压技术,掌握了先进的零件制造方案,能够将主流设计元素融入到运-10之中,那么当它首飞成功后,就不会遭遇如此尴尬的境地了。

1982年,马凤山因积劳成疾,不得不停下工作休养。

此时运-10多次在北京、西藏等地的上空飞行,测试运行品质。

虽然它的表现符合基本预期,但是对运-10的研制工作,已经处于停滞状态。

三年后,尚未康复的马凤山带队前往美国,参加为期三年的美国、中国、意大利、瑞典合作项目。

这是我国第一次参与国内外民用飞机的合作项目,具有十分重要的意义。

这次合作为我国培养出了众多民用飞机领域的尖端人才,推动了我国航空领域的技术发展。

不过对于运-10来说,它的历史使命已经接近尾声。

1986年,关于运-10的3000万拨款未能及时到位,导致项目没有充足的资金支持,不得不完全停工。

这其中既有运-10自身技术落后而引起的连锁反应,也跟当时国情有密切关系。

当时我国为了发展经济,在很多方面投入了大量资金,加上我国工业水平并不太高,所以能给到运-10的支持不多。

如果继续拨款给运-10,那么飞机上的14个大系统共700多个项目都要重新研制,其背后的经济压力是非常大的。

与运-10相比,同期的卫星项目、核电站、远洋测量船等,虽然同样耗费巨大,但是已经有了比运-10更好的成果。

所以综合考量之下,运-10的研发价值就相对弱一些了。

运-10项目的戛然而止,让很多人意难平,对马凤山来说更是如此。

马凤山在飞机领域方面研究了一辈子,他在1990年写下“待到运10高飞日,家祭无忘告乃翁”之后便离开人世。

运-10的匆匆落幕,成了他至死难以释怀的遗憾。

俗话说凡事都有两面性,虽然运-10没能走得更远,但是它为以后的大型客机提供了宝贵的经验,也在人们心中留下了一粒希望的种子。

在运-10停止研发的二十多年后,C919飞机研发工作拉开帷幕。

这一年是2007年,北京奥运会的筹备工作正在紧锣密鼓的展开,科技的发展改变了人们的生活方式,也推动了军事、政治等方面的发展。

这次C919飞机项目的成立,是我国对大型飞机的又一次尝试,与运-10的研发背景相比,这次的准备工作更加充分。

大型飞机的研发非常复杂,像是气动、结构强度、电控、发动机等方面都存在很高的技术标准。

在发动机方面,我国与法国知名的飞机发动机公司达成战略合作,成功配置出关于发动机的一系列系统,首先解决了曾经困扰运-10的发动机难题。

在电子系统方面,我国与GE、霍尼韦尔等公司合作,联合开发航电系统,既保证了C919飞机的航电品质,也在研发过程中积累了更先进的技术。

2017年,C919飞机首飞成功,2022年12月,第一架飞机顺利交付。

这一次,国内外对C919的成功进行了全面报道,《人民日报》还以“大国重器”描述C919的地位。

总结:

总结:运-10落幕,C919起飞,两架具有划时代意义的大型飞机,共同记录了我国充满艰辛的飞天梦。

C919在万众瞩目中出现,将我国航空事业推向了新高度,也算弥补了运-10的遗憾。

参考资料:《起于梦,终于梦,关于运-10若干问题》观察者网

《运-10总设计师马凤山:托举中国大型客机升空》中国新闻网

《最好的旧时光?运-10飞机发展背景再议》观察者网

《C919成功背后,中国民航工业经历了多少艰辛与苦难》观察者网

运十大型客机在70~80年代确实是“拔苗助长”的产物,民航客机所要求的最基本的安全问题都没有可靠稳妥的解决办法。比如大型零部件“大梁”由于没有合适的大型设备,采用的是小型零部件拼接而成,安全隐患严重,在试飞西藏拉萨的几个航次后,“大梁”出现了“裂纹”,幸运的是没有出现空难事故。又比如国际航空工业在当年已普遍使用L7075型材制造飞机的零部件,而中国没有此铝合金材料,只能以普通的铝合金材料替代,安全性和重量无法进行科学控制。