作者:萨沙

本文章为萨沙原创,谢绝任何媒体转载

解放军装备的第1种60毫米迫击炮:纵横抗战、朝鲜和中印的31式

今天的主角,是解放军第一种60毫米迫击炮,民国31年60毫米迫击炮。31式迫击炮对于中国军队有着极其重大的意义,在抗战、第二次国共内战、朝鲜战争、中印战争里发挥了巨大的作用。对于最前线的步兵来说,31式迫击炮是毫无争议的头号保护神。听萨沙说一说吧。

二战常见的81毫米和82毫米迫击炮,是营一级的支援火炮,需要一个完整的8人炮兵班。

作战时,虽然82毫米迫击炮往往配属到步兵连,终究属于营连级火炮,不可能跟随一线步兵快速进退。

于是,最前线的步兵连、步兵排作战时就出现了一个很大的问题:严重缺乏直接掩护的面杀伤火力。

随着军事技术的发展,尤其是二战期间速射武器的发展,步兵战术有着很大的改变。

以往人贴着人的人海战术已经过时,步兵班多采用三三制度。也就是以小规模步兵作战,往往三人为一个战斗力组,步兵互相间隔五到十五米。

一个步兵班则分为多个三人小组,分散开作战,目的是减少伤亡率。

在这种作战模式中,直射的各种枪械杀伤力就有限了。经常出现机枪扫射了几十分钟,打了数千发子弹,阵地前只倒下区区几名敌兵的情况。

进攻的敌人也不是傻子,会利用地形地物隐藏自己,在相对安全的情况下前进。

大家如果看过苏联老电影《解放》,应该记得这么一个场面。

一个叫作卓雅的女护士,为了营救倒在敌方阵地前的苏军伤员,冒险独自爬过去救人。

德军发现以后,立即派出3个士兵试图生擒女护士。显然,女护士一旦落入德军手中,后果不堪设想。

苏军官兵发现以后,利用远距离用重机枪射击拦阻,试图击毙或者吓跑这三个德军士兵。

然而,虽然重机枪拼命发射弹雨,然而3个德军士兵依靠地形分散开交替前进,仅有1人中弹受伤,其余2人突破机枪火网逼近护士。

无奈之下,苏军营长只能下令部队提前做一次亡命冲锋,借此救出护士。

通过这个场景可以看到,苏军最强的重机枪配合大量弹药,由经验最丰富的机枪手操纵,仍然难以击毙阵地前哪怕区区3个德军士兵。

面对敌人新的步兵战术,枪械的劣势显露无疑。

很多各国军队发现,面杀伤武器更适合这种作战,也就是各种口径的炮弹和手榴弹。

抗战中的国军和八路军,都采用近距离大量投掷手榴弹的方式,借此杀伤日寇。

衡阳战役的国军第10军,往往等到日军接近方先觉壕以后,才丢出大量手榴弹、集束手榴弹,依靠杀伤半径10米的爆炸将敌人一片片杀伤。

八路军由于装备差,更是采用这种战术。在平型关战斗中,八路军在近距离投掷大量手榴弹,将日寇炸的人仰马翻,还炸毁了很多汽车。

但手榴弹最大投掷距离不超过60米,战时往往只有二三十米,作战范围太小,起到的作用非常有限。

即便最轻型的82毫米迫击炮,也是步兵营配属火炮,作战时的部署位置靠后,很多时候无法快速开炮支援。

这么一来,步兵连、步兵排就严重缺乏一种轻型火炮,可以跟随一线步兵作战。

我们在这里说一句什么呢“严重缺乏一种轻型火炮”,战争中的士兵就要付出巨大的流血代价。

比如我是一个步兵排长,发现进攻二三十个敌人分散为三人小队,依靠崎岖的地形掩护,慢慢的摸向阵地。敌我距离超过五六十米,手榴弹投不到那么远,直射的机枪、步枪、冲锋枪又打不中,82毫米迫击炮则由营长控制。由于战时沟通不畅,我无法让它及时开炮掩护。

我们打不倒这些敌人步兵的结果是,他们摸到阵地前发动猛攻,导致我们一个步兵排死伤殆尽。

只要有了轻型火炮,只要炮击一轮十几发,就能将这些敌人大量杀伤或者直接吓跑,但我却没有这种武器。

真的没有这种火炮吗?事实上是有的。

在1935年,英国军工大师弗雷德里克·威尔弗雷德·斯科特·斯托克斯,就发明了60毫米迫击炮。早在一战期间,斯托克斯研发了世界上第一种步兵迫击炮,Mark 1型81毫米迫击炮。

到了1935年,在去世前,斯托克斯又成功研发了布兰德60毫米迫击炮。

事实证明,斯托克斯爵士是很厉害的。

他预见了将要爆发的第二次世界大战步兵作战模式,认为60毫米迫击炮会有很大的作用。

表面上看来,81毫米迫击炮的各方面性能都强于60毫米迫击炮。然而81毫米迫击炮重量有四十公斤左右,拆卸成三个部分以后,炮管也有接近20公斤,也就是40斤,炮弹也重达4到5公斤。

相比长身管火炮,81毫米迫击炮已经很轻,然而难以跟随部队快速机动到最前线,更难以跟上一线步兵冲锋。

为了有效保证81毫米迫击炮作战,炮班人数高达8人,大部分是弹药手。

相比起来,60毫米迫击炮无论射程、威力都无法同81毫米相比,却有个一白遮三丑的优点,就是“轻”!

在1935年,布兰德60毫米迫击炮的炮身长度为0.73米,全重仅有19.7公斤,炮弹重量为1.3公斤,最大射程1000米,最小射程100米。

这么轻的迫击炮,必要时一个人就可以扛着走,可以轻松跟随步兵冲到最前线。

只要步兵能够到的地方,60毫米迫击炮都可以赶到,可以随时提供炮火支援。

在1936年,国民政府派遣军事考察团赶赴欧洲,为未来的全面抗战做军事准备。

考察团成员看到了布兰德60毫米迫击炮,顿时激动起来,这正是国军非常需要的武器。

当时的中国军队极其缺乏支援火炮,很多杂牌军一个团才有1到2门81毫米迫击炮。

况且,由于中国地形复杂,交通极差,即便是81毫米迫击炮也运输不便,难以有效赶赴第一线。

显然,60毫米迫击炮简直是为中国军队度身定做的武器。

其实,在30年代,国军在这个领域吃了很大的亏。

从1931年九一八事变开始,国军同日寇开战多次,火力上自然吃了大亏。其他的武器还好办,关键在轻型迫击炮方面几乎没有办法对抗。

日军装备了一种特殊的武器,掷弹筒。

日军的大正十年掷弹筒和八九式掷弹筒,就是一种轻型迫击炮。

以八九式掷弹筒为例,在1929年开始大量装备日军,口径为50毫米,重量仅有2公斤多。发射榴弹时,掷弹筒最大射程700米,有效射程500米。

日军每个步兵小队(步兵排),配属3个掷弹筒。一线日军在战斗时,每个步兵班往往配属1个掷弹筒,可以随时提供榴弹支援。

掷弹筒的榴弹威力有限,大约相当于一枚手榴弹,具有一定面杀伤的能力。

实战中,国军对掷弹筒非常头疼,因缺少压制性的武器,只能单方面被打。

国军解决的方法是仿造了一批掷弹筒,性能比日军八九式掷弹筒要差,战斗中仍然不是对手,付出了很大的伤亡。

八路军、新四军对掷弹筒,也非常头疼。以往八路军、新四军采用近距离大量步兵冲锋肉搏的方法,专门伏击人数较少的日寇。

然而,日军很快使用掷弹筒作为对抗性的武器。当八路军官兵密集冲锋过来时,日军会在很短时间内发射大量掷弹筒的榴弹。

而八路军冲锋的距离至少有几十米,等到冲到日军面前已经被掷弹筒炮击了很长时间,会遭受惨重的杀伤。

同样道理,日军进攻八路军阵地时,后者因为火力不足,往往不到100米不开枪。尤其等到日军冲到阵地前50米内后,八路军官兵投出大量手榴弹。日军没有什么好的应对方法,会被大量杀伤,也是对付日军的法宝。

日军又调整战术,在手榴弹投掷距离以外,使用掷弹筒发射大量榴弹,杀伤八路军官兵,进行火力压制。

在很长一段时间,八路军超过八成伤亡,都是掷弹筒造成的。

八路军、新四军没有好的办法,也是通过仿制掷弹筒进行反压制。由于军工水平不如日本,八路军的掷弹筒射程和精度均比日军要差一大截。

在1936年,国民政府考察团却敏锐的看中了布兰德60毫米迫击炮。

布兰德60毫米迫击炮,堪称强悍版本的掷弹筒。

相比掷弹筒,布兰德迫击炮只有2个缺点。第一是重量较大。布兰德迫击炮重量为差不多20公斤,掷弹筒大概是3公斤,显然相差很远。

第二是布兰德迫击炮的编制较大。掷弹筒只需要一个人携带,还有一个装弹手和一个弹药手,加在一起不过三个人。

相比起来,布兰德迫击炮班则需要5人。平时火炮主要拆卸成两到三个部分,由三个炮兵分别携带。该炮炮身为5公斤,炮架为9公斤,座板为5公斤,炮兵平均每人负重10多斤,是完全可以承受的。要知道,一挺捷克式轻机枪,也有10.5公斤的重量,强壮的士兵可以扛着快速冲锋。

另外的两个炮兵主要负责携带炮弹,以保证可以持续进行一到两次中等规模战斗。

布兰德迫击炮最大的优势是,可以直接由一个人扛着走,或者在最前线由两个炮兵一起抬着进退。

如果大家看过电视剧《太平洋战争》,就能看到60毫米迫击炮作战的场面。两个美国大兵直接抬着火炮,跟着一线步兵冲锋,随时为步兵提供炮火支援,绝对是士兵们的保护神。

除了重量和编制以外,布兰德60毫米迫击炮各方面都大大强于掷弹筒。

首先,迫击炮射程为1000米,加药包最大射程可以达到1400多米,掷弹筒只有500米;其次,迫击炮弹重量为1公斤多,掷弹筒榴弹只有不到1公斤。60毫米迫击炮弹杀伤半径为15米,掷弹筒榴弹不到10米,只能大体相当一枚手榴弹,双方的差距很明显;

再次,迫击炮的精度要高得多。除了是一个稳定的炮击平台以外,迫击炮更有一套完整的瞄准装置,甚至可以配备光学瞄准镜,炮击精度相当不错,也利于训练炮手。

炮兵们只要略加训练,即便是新人也能保证不错的炮击精度。

说来说去,这就是迫击炮最大的优势。

掷弹筒则完全不同,发射时候必须士兵单手扶着,是个很不稳定的发射平台,严重影响精度。掷弹筒只能概略瞄准,是否击中目标主要依靠炮兵长期训练和实战的经验。那么,如果是一个日本新兵使用掷弹筒,可能命中率降低到0。这种难以速成的武器掷弹筒,不太适合大规模军事战争,各国都需要简单容易上手的武器,而不是老兵专用的经验类武器。

最后,迫击炮弹的种类更多,除了杀伤榴弹以外,还有燃烧弹、烟雾弹、照明弹甚至毒气弹,这是掷弹筒不具备的。

于是,国民政府考察团很希望仿造布兰德60毫米迫击炮。

实际上,各军事大国稍后都装备了类似的武器。

德军、英军、苏军、法军装备50毫米轻型迫击炮,美军则装备了60毫米轻型迫击炮(法军也有部分装备),连意大利军队都装备了45毫米轻型迫击炮。

由此可见,国民政府的高瞻远瞩。

以中国的军工能力来说,根本无法大量制造长身管火炮,制造布兰德60毫米迫击炮还是有一定把握的。这种迫击炮的制造技术不高,炮管是滑膛结构,即便是中国这种落后国家也可以大量制造。

国民政府开始了仿造的准备,没想到工作刚刚开始,1937年卢沟桥就打响了,全面抗战爆发。

中国各兵工厂被迫进行了大迁移,产量有很大下降。

而国军的炮兵火力支柱就是82毫米迫击炮,生产数量却存在很大的制造缺口。制造数量最高的1938年,82毫米迫击炮只造了1136门,到了1940年抗战艰苦时期只有500门。

对于国军来说,82毫米中型迫击炮是炮兵火力支柱。60毫米轻型迫击炮则是前线支援迫击炮,即便没有装备部队也不会动摇根本。

如果国军没有足够的82毫米迫击炮,连基本的作战都难以维持,更谈不上要什么最前线的支援火力。

这种情况下,国军只能不惜代价首先生产82毫米迫击炮,暂时顾不上仿造60毫米迫击炮。

直到1941年9月,也就是珍珠港事变前3个月,重庆的50兵工厂才仿造成功60毫米迫击炮。

在1942年,该炮被命名为民国31年60毫米迫击炮,也叫31式迫击炮。

31式迫击炮性能颇为优秀,是世界顶尖水平。

该炮最大射程为1400多米,最大射速高达每分钟30发,也就是2秒1发,炮击的精度相当不错。

可惜,即便是看起来很简单的60毫米迫击炮,也不是那么容易制造的。

其他部分好说,想要保证迫击炮性能优秀,火炮的身管就需要采用合金钢进行锻造。

另外,火炮脚架的缓冲机弹簧钢丝,对于韧度有很高的要求。

50兵工厂无法大量制造这两个部分,被迫进行了技术上的转换。

缓冲机弹簧钢丝的问题无法解决,只能依赖进口。好在这玩意重量很轻,用一两架美制运输机就可以运来很多。

至于身管,在1941年是无法大量进口的,只能自行解决。

50兵工厂改用了低碳素钢材,取代无法制造的合金钢。即便钢材可以用了,锻造技术还是无法解决,50兵工厂只能采用钢板卷焊工艺来制造,勉强解决了这个问题。

于是,31式迫击炮大体实现了国内自产,也能保证一定的生产数量。

诞生的第一年,也就是1942年,生产线刚刚完成几个月,国民政府就制造了200门31式迫击炮。而美国二战期间,共生产M2型60毫米迫击炮6万门。

虽然第一年生产数量少得可怜,毕竟是一个很好的开始。

在1943年和1944年抗战最为困难的两年,31式迫击炮一共制造了3100门,到了1945年更是制造了2900门,大大缓减了前线炮兵火力不足的问题。

自然,中国能够保持这样的产量,也是一定有原因的。

在1941年日本偷袭美国珍珠港以后,美国开始全面军事援助中国。

在1942年,国民政府提出,中国自产60毫米炮击炮管的质量不高、产量很低,希望美国帮助解决炮管的问题。

美国佬不含糊,反正他们本国也在大量制造同型号炮管,就签订协议承诺援助6000根炮管。

随着这些炮管陆续运到四川,国军兵工厂才能在抗战结束前短短几年内,制造了5000多门60毫米迫击炮。

实战中,国军各部队对31式迫击炮都是赞不绝口,认为这是非常实用的武器。

有意思的是,国军也同时大量装备美国援助的M2式60毫米迫击炮。

这两种60毫米迫击炮,性能上大同小异,结构上基本一致。

在缅甸作战的国军驻印军,每个步兵连都会装备一个迫击炮排,配属3门甚至6门60毫米迫击炮。

国内的国军非常缺乏火炮,往往达不到这个数量,但精锐部队的步兵连也会下辖一个迫击炮排,最低程度配备2门60毫米迫击炮。

实战中,国军精锐部队可以达到每个步兵连配备6门31式迫击炮的水平,等于是平均每个步兵排可以配备2门。

31式迫击炮基本可以跟着步兵排一起进退,接受排长的命令进行炮击掩护。

而60毫米迫击炮,有着其他火炮无可替代的最前线炮火掩护能力。

虽然60毫米的炮弹威力有限,大体相当于一枚加强的手榴弹,仍然具有极大的实战意义。

它赋予了步兵排极为重要的曲射炮击能力,以及面杀伤火力!

无论进攻还是防御作战,31式迫击炮都是重要的杀手锏,会造成敌军严重的伤亡,比各种枪械都要实用的多。

虽然31式迫击炮装备国军较迟,仍然有无数战例。

在1945年湘西会战爆发,抗日铁军74军尚且没有完成美械武器的换装,就紧急赶赴战场。

74军各师仅有百分之六七十的武器更换为美械,好在60毫米迫击炮倒是换装齐全。

在重要的武冈县城防御战中,74军58师172团1营负责防御县城。

杨文彬营长的1营为加强营,兵力约有1000人,对手可是日军整整一个第58旅团,兵力是守军的三四倍。

除了在当地民众帮助下抢修大量防御阵地,该营还在防御中巧妙的使用了60毫米迫击炮。

只要日军靠近武冈县城1000米内,国军60毫米迫击炮就开始猛烈炮击。该炮的精度高、火力强、威力也很大,导致进攻日军伤亡惨重。

正常来说,日军以步兵班为单位,由轻机枪和掷弹筒进行火力掩护,随后二到三个步兵分队交替掩护前进。

这些步兵分队只有3人,步兵之间保持8到15米距离,也就是一枚手榴弹最多炸倒1人(手榴弹杀伤半径为七八米)。

日军训练有素,进攻步兵会利用地形掩护,在己方火力压制下前进,绝对不会贸然乱冲。

对于这种战术,国军的机枪、步枪射击的效果不佳,往往发射很多子弹也只能打死一两个敌人。况且,日军轻机枪已经升级为比较先进的九六式和九九式,淘汰了落后的歪把子,机枪火力不亚于国军。国军防御的机枪,难以在对射中占据上风,相当不利。

以往日军还会使用掷弹筒,在400米内进行远距离轰击,摧毁我军机枪,杀伤我军官兵,大大削弱我军防御力量。

随着31式迫击炮装备以后,日军这些战术立即遭到很大的麻烦。

只要日军进入我军阵地1000米内,31式迫击炮立即会进行炮击,有效杀伤敌人有生力量。

由于31式迫击炮杀伤半径为15米,不但可以曲射杀伤依靠地形躲避的日军士兵,还可以一次性炸死多人。

日军的掷弹筒虽然也是同样的武力,射程却不到31式迫击炮的一半,对射时完全占下风。

在31式迫击炮的持续轰击下,一线日军无论进攻还是防御都会困难重重,尤其重要的是摧毁了士气,因为日军很多时候是单方面挨打。

日军试图采用其他火炮压制31式,而31式又只有19公斤,一个炮兵就可以抬起来转移,甚至可以打几炮换一个地点,日军火炮很难将其打掉。

在172团坚守武冈县城时,国军还在从侧面攻击。74军58师的173团从侧翼攻击日军第58旅团,双方在武冈城西北的茶山坳遭遇。

双方激战一通,此时58师又调动两个主力团,试图合围日军第58旅团。

173团是3个团中的主攻团,放弃了之前以人海攻击为主的方式,开始使用美式的火海攻击战术。

173团首先使用包括31式迫击炮在内各种火炮,对准日军猛烈炮击长达1个小时。

接着,173团步兵在31式迫击炮掩护下冲锋。

资料中这么写:先以迫击炮对日军阵地进行压制破坏,然后发射黑色信号弹,组织冲锋队在迫击炮的保护下呈波状队形进行冲锋。它的一个突出特点是,敢死队员不是在迫击炮停止射击或延伸射击时才冲锋,而是在迫击炮集中射击的同时就冲锋,所以常有士兵被己方发射的迫击炮弹击中的情况,但这种进攻方式确实能产生出摄人心魄的气概,且在实战中也具有一定的效果。

这种战术中需要迫击炮能够准确炮击,不能有大的偏差,不然可能导致己方官兵遭到误击。

而31式迫击炮恰好是最前线精度很高的迫击炮,完全可以胜任。

在173团的猛攻下,日军最终全线溃败。173团一举占领山茶坳,堵住了日军撤退路线。此次防御山茶坳的日军一个步兵大队战死的就有400多人,被俘30多人,大队长也被击毙,整个大队几乎全军覆没。

173团在阵地上缴获到300多支步枪,轻重机枪和掷弹筒近百件。

自从装备31式迫击炮以后,一些国军官兵开始高度依赖这种武器。无论是进攻还是防御作战,国军都必须在31式迫击炮掩护下作战。如果没有迫击炮掩护,步兵往往不愿意进攻,唯恐付出较大的伤亡。

抗战结束以后,国民政府的军工能力有很大增强,可以大量制造31式迫击炮。

从抗战期间的1942年到国军败退出大陆的1949年,共制造了高达3万门31式60毫米迫击炮,还有高达400多万发炮弹。

平均每门火炮可以得到100多发炮弹,大体可以满足需要。

有意思的是,解放军同样可以制造60毫米迫击炮:在解放战争期间,我党主要依托位于哈尔滨的军工厂,承担生产60毫米迫击炮的任务。在那三年的时间里,哈尔滨军工厂总计制造了60门迫击炮2337门。

在解放战争中,国军和解放军都大量使用60毫米迫击炮,具体战术基本一致。

双方一线官兵,都会通过60毫米迫击炮的炮击精度高低,来判断对面的敌人是不是主力部队。

到了朝鲜战争中,31式迫击炮仍然是不可缺少的武器。

以38军为例,在入朝前全军共有44521人,每个师都有1万多人,基本达到了满编状态。

前三次战役,由于需要在朝鲜北部山区高速穿插,38军的长身管火炮跟不上步兵前进速度,基本没有发挥什么作用。据《抗美援朝运动战若干问题分析》中列举的机动炮兵(长身管火炮)参战数据:第一次战役中,我机动炮兵参战5个营,实际发射炮弹505发;第二次战役中,我机动炮兵参战48门,实际发射炮弹549发;第三次战役中,我机动炮兵参战106门,实际发射炮弹4287发。

要知道,这可不是38军的作战数据,而是整个志愿军的数据。

而仅仅第二次战役,参战的志愿军兵力达到了9个军近45万人。45万部队的长身管火炮才发射了549发炮弹,基本可以忽略不计了。

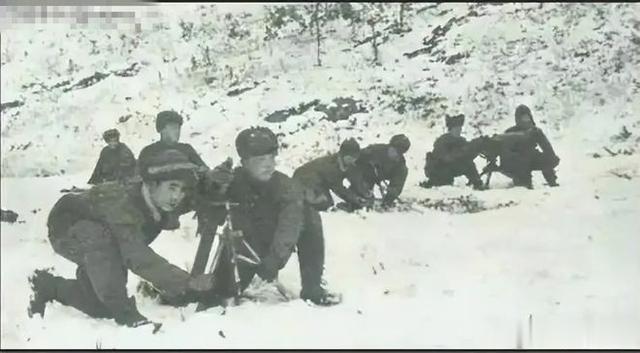

38军进攻高度依赖装备的342门迫击炮。在这342门迫击炮中,60毫米迫击炮是最多的,高达225门,占到三分之二,也是志愿军的主要杀手锏。38军的步兵连中绝大部分都配1个60炮排,装备3门60毫米迫击炮,起到的无可替代的一线支援作用。

这些战例非常多,篇幅所限我们只说其中一个:在中国人民革命军事博物馆,收藏着一门志愿军迫击炮手樊金明使用过的60毫米口径迫击炮。该炮看似身形小巧,却在樊金明手中屡建奇功。

1951年3月下旬,志愿军第26军76师226团7连炮排排长樊金明带领1个炮兵班配合步兵2排坚守祝灵山前沿阵地。战斗中,2排排长张守玉牺牲,敌人蜂拥而来……樊金明一边用60迫击炮连发数弹命中敌群,一边指挥战士用手榴弹、石头打击敌人,守住了阵地。此次战斗,他1人毙伤敌百余人,荣立一等功,获“二级战斗英雄”荣誉称号。

樊金明使用的这种60迫击炮,在抗美援朝战场上堪称志愿军的“重武器”。从单枚炮弹威力上看,它不如82毫米口径迫击炮,但凭借携带方便、机动灵活等特点,它的参战频率很高,常常伴随步兵发起冲击,部分弥补了志愿军连以下分队火力不足的短板。

再摘录一段:实战证明,60毫米迫击炮在朝鲜山地作战环境下发挥了极为重要的作用。由于侵朝美军掌握了绝对制空权,志愿军身管火炮难以发挥出应有的作用,编制在步兵连中的60毫米迫击炮每每成为运动战阶段前线部队仅有的曲射支援火器。因此炮手们往往会采取增加附加药包、加大射速等非常规措施,打出超出60毫米迫击炮产品说明书的极限性能。侵朝美军也在战斗总结中认为,志愿军的60毫米迫击炮手很擅长控制火力,即便炮弹很少也能精确击中美军重要目标。

如此超负荷使用,加之其发射阵地位于被美军空地火力严密控制的前沿,因此志愿军60毫米迫击炮的损失颇为惊人。据统计,在运动战阶段,志愿军该炮种的平均每月损耗率高达19.2%。鉴于战场缴获不足以补齐如此之大的装备缺口,国内一方面收集库存运往朝鲜战场,另一方面加紧组织60毫米迫击炮及其配套弹药的生产。

运动战阶段第五次战役发起前夕,虽说新入朝的志愿军第3、第19、第20兵团已改装苏械,但步兵连仍编有60毫米迫击炮排。仅志愿军第20、第26、第27、第39、第40、第63、第64、第65军,就拥有1895门60毫米迫击炮。至1951年9月,志愿军全军已拥有3333门60毫米迫击炮。不过,在当年10月粉碎美军“秋季攻势”的战斗中,志愿军仅一线7个参战军就损失了248门60毫米迫击炮。其中,第67军在19天的阻击战中,损失了64%的60毫米迫击炮。不过,依靠全国人民的倾力支援,志愿军装备的该型火炮在1951年底增至4552门。从1952年6月至1953年6月,国内又为志愿军补充了1392门60毫米迫击炮。据统计,在为期2年9个月的抗美援朝战争期间,志愿军共损失60毫米迫击炮1841门。

在弹药消耗方面,仅1951年2月20日,国内就向志愿军一次性调拨了35万发60毫米迫击炮弹,并按该炮种每门炮1次战役消耗400发炮弹的标准来为前线筹集配套弹药。1952年上甘岭战役期间,志愿军第45师虽然战前储备了11个基数的60毫米迫击炮弹(每个基数30发),但该弹种每日最高消耗1.84个基数。由此足见该炮在朝鲜战场上发挥的重要作用。

有意思的是,朝鲜战争结束以后,60毫米迫击炮却被解放军突然淘汰了。

为什么这么做?50年代的解放军开始全面换装,进行完全的苏式化。

而老大哥苏联则淘汰了60毫米迫击炮,军队中没有了这种武器。

早在二战中的苏德战场,德军和苏军都大量装备50毫米轻型迫击炮。

战争从1941年持续到1943年,苏军和德军先后淘汰了这种迫击炮。

就苏联来说,苏德战场地域辽阔,地形较为平坦,更适合射程远、威力大的火炮发挥威力。

而苏联的轻型迫击炮射程仅有800多米,炮弹威力相当于一枚手榴弹,不太符合一线的火力需要。

而轻型迫击炮最大的优势是轻,可以跟随一线步兵快速进退。而对于苏军和德军来说,两国都是工农业强国,装备了大量汽车,也有大量骡马协助运输。轻型迫击炮比中型迫击炮少的那点重量,对于苏军似乎没什么了不起。

即便是82毫米中型迫击炮,苏军都可以利用卡车或者大量骡马,及时赶到最前线作战。

而82毫米迫击炮的威力和射程,均是轻型迫击炮无法相比的。

所以,二战中苏联生产了大量轻型迫击炮,可是战争还没结束就大量淘汰出现役部队。

从1943年开始,苏军每个步兵营装备1个迫击炮连,装备6到9门82毫米迫击炮。更重要的是,步兵连往往直接配属1个迫击炮排,装备2门82毫米迫击炮。

可以说,老毛子将82毫米迫击炮扩张到了极限。

而解放军苏式化以后,也无法装备60毫米迫击炮,将这些火炮交给民兵或者封存在仓库。

有趣的是,在1962年中印战争期间,60毫米迫击炮却戏剧般的起死回生。

由于山地战的特殊性,奇缺火炮的解放军一线部队,被迫从仓库中取出31式60毫米迫击炮,大量用于高原作战。

事实证明,60毫米迫击炮是山地战神器。在雪域高原的战斗中,火炮最严重的问题就是弹药不足以及搬运困难。60毫米迫击炮就体现自己最牛的优势:重量轻。

炮兵可以轻易运输整门火炮,在同等负重下还可以带更多的弹药。

丁盛将军对1962年中印战争东线战况的回忆录写到:主攻部队解决了,就是两个团:388团、390团,两个团并肩往下打。390团在07、38、39高地那面打下去,388团一个营在后面跟进,两个营在瓦弄、扎公打下去,一直向南打。

从炮兵来讲,这次最大的炮是120迫击炮,最小的炮是40火箭筒,还有60炮、57和75无后坐力炮,因为那路没法走。我们抬两门120炮就用了两个步兵连,一个步兵连抬一门炮,那个路不好走。当时的兵力兵器使用就是这样,这个大家意见是一致的。整个来讲当时的决心是定下来了。

在中印战争的出色表现,解放军也意识到中国国情同苏联不同。中国国内以及边境的地形很复杂,解放军摩托化和机械化程度又不高,很需要装备60毫米迫击炮的。

所以,60毫米迫击炮又回到了解放军的制式装备中。可以说,这是解放军高层做出的一个非常正确的决策。

在60年代,使用了长达20年的民31式60毫米迫击炮开始被淘汰,由新一代的63式60毫米迫击炮所取代。

在随后的中越战争里,60毫米迫击炮又发挥了巨大的作用!

声明:

本文参考

图片来自网络的图片,如有侵权请通知删除。