汉献帝建安二十四年(219年),镇守荆州的蜀汉大将关羽北攻曹魏的襄阳(今湖北襄阳市襄城区)、樊城(今湖北襄阳市樊城区)。守将曹仁告急,曹操派于禁、庞德增援,都为关羽所破。然而,就在关羽围城期间,江东孙权却派吕蒙、陆逊偷袭荆州,蜀汉南郡太守麋芳、公安守将傅士仁开城投降,关羽亦不敌曹魏再次派出的徐晃援军,率军南撤,被北上的吴军追击,战败被俘后遭孙权杀害。这便是三国历史上著名的襄樊之战。

刘备不救关羽并非借刀杀人对于刘备不救关羽的问题,古代学者百思不得其解。《三国志集解》卷36 《蜀书・关羽传》注引黄恩彤曰:“以武侯之才,措置荆州,乃不能如其隆中之初计,又非千载所敢臆度者也。”黄氏认为,凭借诸葛亮的才能,不应在处理荆州的事务上犯下如此失误,至于其中的缘故则非后人所敢揣度。《集解》又引姚范曰:“蜀之谋士,当不若是之疏,陈氏或不能详耳。”姚范同样认为,在增援荆州和救援关羽这么重要的事情上,蜀汉谋士们不应该有这样的疏忽,可能陈寿不太了解罢了。

与前人在该问题上的谨慎态度相比,章太炎在《訄书》卷36《正葛》中则大胆地提出诸葛亮“借刀杀人”说。他认为,在诸葛亮看来,关羽“功多而无罪状,除之则不足以厌人心,不除则易世所不能御。……故不惜以荆州之全土假手于吴,以陨关羽之命”。后来章氏又自我否定了这一观点。其所撰《检论》卷9《思葛》首先为诸葛亮开脱,认为诸葛亮不会为杀关羽而弃荆州;且“当是时,政在先主。武侯徒以抚民画策见任,未能一切领录。其任武侯,又不如关羽旧人保信”,所以,诸葛亮无权杀害关羽。继而,章氏将荆州丢失的责任归于刘备:“荆州之败,始于娆吴,终于失援,则先主之褊迫疏慢为之。”

虽然诸葛亮与关羽的确存在矛盾,但有矛盾并不意味着一定要置对方于死地,二者没有必然的因果联系;而且,刘备在世之时蜀汉的军政大权全由自己掌控,诸葛亮更多的时候是扮演在后方“足食足兵”的角色,并无决定军国大事的权力。正如章太炎所言:“当是时,政在先主。武侯徒以抚民画策见任,未能一切领录。”也就是说,即便诸葛亮意欲杀害关羽,但他也没有权力这样做,所以,诸葛亮“借刀杀关羽”的嫌疑基本可以排除。

方诗铭先生根据关羽拒绝与黄忠并列一事认为关羽对刘备已经相当不满,也是值得商榷的。《三国志・蜀书・费诗传》载:“先主为汉中王,遣诗拜关羽为前将军,羽闻黄忠为后将军,羽怒曰:‘大丈夫终不与老兵同列!’不肯受拜。”方文认为:“关羽的愤怒不是指向黄忠,而是指向刘备。”其实,关羽不满的仅仅是黄忠,而非刘备。由于荆州干系重要,所以刘备在入川时携带的多为新进将领,如魏延、黄忠等人;即便后来益州大局已定,诸葛亮、张飞、赵云等亦被召入川,关羽仍被留在荆州总督军务。随后,在与曹操争夺汉中的战役中,黄忠身先士卒,斩杀曹魏大将夏侯渊,居功甚伟。这就难免引起关羽的嫉妒与不满。关羽不满的原因即在于黄忠刚刚加入阵营不久,就迅速取得了与自己同等的优厚待遇,所以才会拒绝受命。关于这点,从费诗对关羽的劝导也可以看出。费诗说:“夫立王业者,所用非一。昔萧、曹与高祖少小亲旧,而陈、韩亡命后至,论其班列,韩最居上,未闻萧、曹以此为怨。今汉王以一时之功,隆崇于汉升,然意之轻重,宁当与君侯齐乎!且王与君侯,譬犹一体,同休等戚,祸福共之,愚为君侯不宜计官号之高下,爵禄之多少为意也。”费诗用萧何、曹参与陈平、韩信的事例向关羽说明,某些后进之人因为一时之功骤然赢得君主青睐也是正常的,不宜按照个人资历和加入阵营的先后顺序来进行对比。正因为费诗说中了要害,关羽这才“大感悟,遽即受拜”。

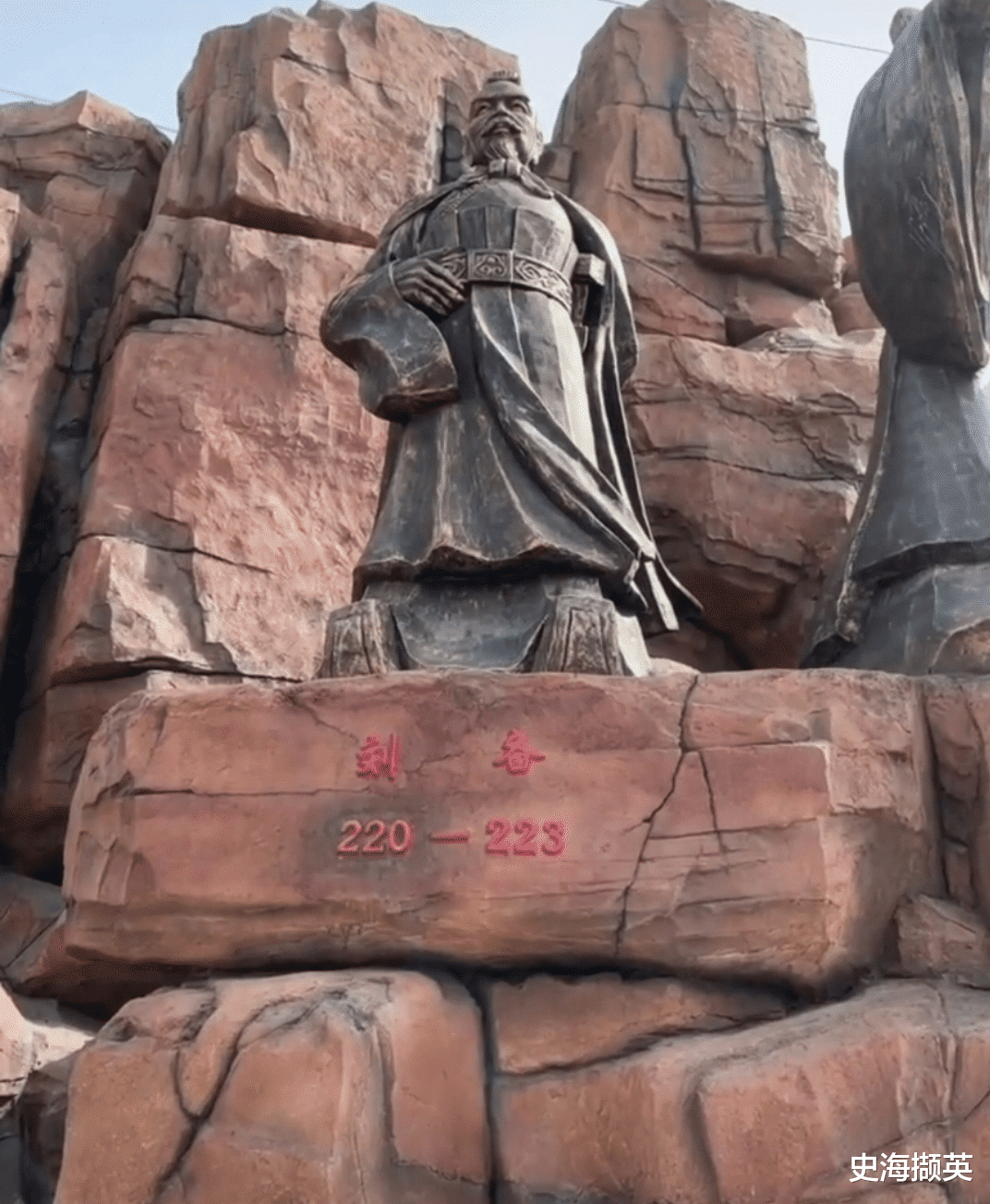

关羽

关羽作为刘备起兵之初便跟随其征战天下的重要将领,他对刘备的忠诚是不容置疑的。徐州败后虽不得已归降曹操,但关羽“身在曹营心在汉”,心中无时无刻不在牵挂着对自己“恩若兄弟”的刘备。曹操曾派部将张辽前去试探关羽是否有心长久侍奉自己,关羽叹曰:“吾极知曹公待我厚,然吾受刘将军厚恩,誓以共死,不可背之。吾终不留,吾要当立效以报曹公乃去。”从这段话可以明显地看出关羽对刘备誓死相随的忠义之情。后来他也的确在斩杀颜良后尽封曹操所赐,历尽艰辛重返刘备阵营,足见其对刘备的忠诚非常人所及,并没有表现出丝毫的不满。同时,关羽也深得刘备的信任,许多时候都被委以要职,而且“自刘备用兵以来,不分兵则已,倘使分兵,总是自己带一支,关羽带一支的”。可见刘备对其信任之深。

至于“关羽手握重兵,镇守荆州,不但易代之后将难于控制,即便刘备健在之时也感到没有把握”之说,同样是缺乏依据。中国古代的确不乏君王杀戮功臣的事例,但那大多都是发生在天下一统之后。如果天下尚未统一,君王这时就把没有任何过错的贤臣强将杀掉,那么谁来帮助自己平定天下呢?刘备当时虽然占领荆、益二州,又从曹操手中夺得汉中,但离兴复汉室、收复中原的最终目标还有相当大的距离。如果此时因为考虑到关羽难以控制就将关羽杀掉,岂非自毁长城?退一万步说,即便刘备意欲杀害关羽,也不至于以牺牲荆州为代价,因为与曹魏广袤的领土相比,蜀汉的国土面积本就不大,仅占有荆、益二州,不会因为要除掉某个难以驾驭的将领而白白将二州中的一州拱手让人。

综上所述,虽然诸葛亮与关羽之间存在着矛盾,但还没有达到一定要置对方于死地的程度;而且刘备在世之时,诸葛亮并没有掌握蜀汉军政大权,无权也无力杀害关羽。刘备虽然理论上具备“借刀杀人”的可能性,但其与关羽一直恩若兄弟,他们没有明显的矛盾冲突;而且在天下尚未统一前,贸然杀害本国少有的优秀将领且以牺牲部分国土为代价也不符合情理。所以,无论刘备还是诸葛亮“借刀杀关羽”的说法都缺乏有力的证据。襄樊之战刘备不救援关羽并非借刀杀人,而应另有缘故。

刘备误以为孙权不会杀关羽既然“借刀杀人”的说法没有充分的证据,那么在襄樊之战长达半年的时间内,益州的刘备为何没有向荆州发一兵一卒?即使在关羽已经陷入腹背受敌的绝境之时,刘备仍未有任何救援行动呢?综合各家说法,大体可以将刘备不救援关羽的原因归结如下:首先,刘备战胜曹操后变得疏慢起来,未能对战争背后隐藏的潜在威胁保持足够的警觉,事先没有做出相应的战略部署,以至于在荆州陷落之时无法有效地组织救援行动;其次,襄樊之战的进程转变过于迅速,从孙权进攻荆州至关羽兵败被杀仅仅不到两个月的时间,留给刘备进行救援准备的时间非常有限;再次,孙权占领荆州后派陆逊封锁了荆州与益州间的通道;最后,蜀汉刚刚占领益州和汉中,根基不稳,如果贸然前往救援,很可能非但关羽救不回来,反而丧失益州根据地。

刘备

以上几种原因的确可以在一定程度上解释刘备不救援关羽的反常行为,可问题的关键在于,虽然客观条件不利于救援,但刘备自得到荆州陷落的消息后直至关羽兵败身死,却未有任何准备救援的行动或下达救援命令,这就不得不让人生疑。“救不了”或者“来不及救”都可以理解,但连救援的命令都未曾下过就匪夷所思了,正如朱子彦先生在文中提到的一样:“如果这时刘、葛即刻发兵,日夜兼程去营救关羽,或许还有机会,即使未能达到目的,救兵未及赶到,而关羽已遭不幸,刘、葛在此事上的处理总算还在情理之中。所谓‘谋事在人,成事在天’。但如果连‘人谋’也不尽,那又能作何解释呢?”从这个角度来看,“借刀杀人”说固然存在一定程度的臆测成分,但持反对意见的学者们至今也尚未给出一个学界公认,足够使人信服的说法。纵然战场形势急转直下,纵然蜀道曲折遥远,纵然准备不够充分,然而,在孙权进攻荆州至关羽被杀的两个月内,刘备非但不发一兵一卒,而且连要荆州相邻郡县接应的命令都不曾下过,这显然不是一句“来不及”或“力不足”可以解释的。所以,襄樊之战后期,刘备在明知关羽已经陷入曹魏和孙权的重重包围之中仍不作任何反应,其间必有缘故。或许刘备不救关羽应与刘备对孙权不杀关羽抱有幻想有关。

在刘备看来,孙刘联盟在赤壁战后虽有几次或大或小的摩擦,但都没有彻底破裂,即便在建安二十年(215年)爆发的“三郡之争”,双方箭在弦上,战争一触即发,后来还是握手言和,重归于好。这说明只要强敌曹魏一天不灭,魏强、蜀与吴弱的态势没有发生质的变化,蜀与吴联盟的基础就一定存在。其间纵有偶尔的纷争,那也只是两国长期联盟中的一段插曲,事后总会通过各种手段予以弥合,两国重新回到联盟的常态当中。另外,荆州之战孙权的目的是夺回荆州。现在目的已经达到,所以即便俘虏关羽,考虑到日后的局势,估计孙权也不会轻易杀害关羽。杀害关羽对孙权、吴国只能是弊大于利,保存关羽性命却可为孙权处理战后的政治、外交关系增添砝码。即便孙权认为武力夺回荆州在道义上没有亏欠,然而孙权也应该知道此举一定会惹怒刘备。如果在荆州到手的情况下再杀害关羽,无疑是火上浇油,很可能给孙权及吴国带来灭顶之灾。此前争三郡时,零陵太守郝普先是为吕蒙骗降,而后在两家达成和解后,“权乃归普等”。此事亦对刘备的错误判断造成一定影响:既然孙权之前可以归还不甚有名的郝普,那么对于蜀汉最重要的大将关羽,孙权应该也会归还,或者暂时关押以观时势。有鉴于此,刘备错误地认为,与其在施救条件不够充分的情势下仓促出兵也不一定能够救关羽,还不如等战后局势稳定下来通过外交手段向孙权索要关羽。因此,刘备获悉荆州尽失的消息后,在前期准备不足、救援时间有限、出兵救援亦难救出关羽的现实条件下,很可能希望通过自己的不救援向孙权表达一种请和的诚意,希望孙权如果抓住关羽不要杀害,以求战后通过外交手段向孙权索回关羽。当然,刘备完全可以在获悉荆州失陷之际派出使者向孙权表达自己的意愿。那么,刘备为何没有第一时间派使者入吴呢?大概局势不够明朗,刘备要等待更确切的消息后才进行下一步的行动。这样可以对刘备关键时刻不救关羽的反常行为做出一个相对合理的解释。

孙权执意杀害关羽的原因对于孙权袭取荆州给东吴带来的巨大风险,学界较少提及。马培翔在《论东吴袭取荆州之失》中较为详细地分析了东吴袭取荆州的恶劣后果:“东吴袭取荆州具有重大的战略失策,其不仅是一次军事冒险,而且毁坏了孙刘联盟,因为过高地估计了西蜀的威胁、私怨和贪图眼前利益,做出了亲痛仇快的背盟事情,极大削弱了盟国,丧失了削弱强敌曹魏的最好时机,南北双方力量对比发生重大的改变,对三国鼎立局势的形成也造成了重大影响。”暂且不论孙权袭取荆州对三国局势产生的影响有多么重大,单就对东吴而言,已经夺回荆州的孙权连关羽也不放过,无疑会给自己和国家带来巨大的军事外交风险。既然杀关羽对孙权、吴国弊大于利,那么孙权为何一定要置关羽于死地?

关于关羽死亡的记载,史书有不同说法。《三国志・蜀书・关羽传》云:“权已据江陵,尽虏羽士众妻子,羽军遂散。权遣将逆击羽,斩羽及子平于临沮。”注引《蜀记》曰:“权遣将军击羽,获羽及子平。权欲活羽以敌刘、曹,左右曰:‘狼子不可养,后必为害。曹公不即除之,自取大患,乃议徙都。今岂可生!’乃斩之。”对于《蜀记》所载,为《三国志》作注的裴松之并不相信,他说:“按《吴书》:孙权遣将潘璋,逆断羽走路,羽至即斩。且临沮去江陵二三百里,岂容不时杀羽,方议其生死乎?又云‘权欲活羽,以敌刘、曹’,此之不然,可以绝智者之口。”《三国志・吴书・潘璋传》云:“权征关羽,璋与朱然断羽走道。到临沮,住夹石。璋部下司马马忠擒羽,并羽子平、都督赵累等。” 《三国志・吴书・吕蒙传》云:“羽自知孤穷,乃走麦城,西至漳乡,众皆委羽而降。权使朱然、潘璋断其径路,即父子俱获,荆州遂定。”《三国志・吴书・吴主传》云:“关羽还当阳,西保麦城。权使诱之。羽伪降,立幡旗为象人于城上,因遁走,兵皆解散,尚十余骑。权先使朱然、潘璋断其径路。十二月,璋司马马忠获羽及其子平、都督赵累等于章乡,遂定荆州。”

据以上种种记载可知,关羽从襄樊战场撤回后,应于建安二十四年(219 )十二月为吴将潘璋司马马忠所擒,而后才在孙权的授意下被杀,并非如裴松之所言死于战场上。虽然《蜀记》所谓孙权“欲活羽以抵刘、曹”的说法不太可信,但可以肯定的是,关于是否处死关羽,吴国君臣应该有过一番讨论。无论潘璋还是吕蒙都无权决定关羽的生死,最终决定杀害关羽的只能是孙权本人。如果在进攻荆州的过程中俘虏关羽,为更迅速地占领荆州而杀关羽勉强说得过去的话,那么这时荆州已尽数落入吴人之手,再杀关羽对吴国来讲没有多大好处,只会招来祸患。虽然关羽不肯投降,但孙权完全可以将其关押起来,视此后情势发展再定生死,完全没有必要即刻斩杀。那么,孙权为何在已经占领荆州的全胜局面下还要杀害关羽呢?除了放虎归山的担忧外,还和孙权与刘备间的国家矛盾、孙权同关羽之间的私人恩怨以及孙权个人性格有关。

孙权

首先,赤壁一战,孙权自认出力最多,但在战后却只占有荆州南郡、江夏二郡,且南郡后来在鲁肃的强烈建议下又借与刘备,荆南四郡亦为刘备所占。孙权认为这与其巨大的付出完全不相称。当然,当时强敌曹魏在北,刘备力量也比较弱小,孙权勉强忍气吞声地接受了。但随着刘备占领益州,后来更是取得汉中,势力越发壮大,孙权要刘备还荆州又不可得。于是在建安二十年(215 年)出兵荆州,“命蒙西取长沙、零、桂三郡” 。后来,刘备虽迫于曹操压力,割让长沙、桂阳二郡与东吴,然孙权“竟长江所极,据而有之”的谋划却从来没有停止 。而其收复荆州的最大障碍便是荆州守将关羽。孙权后来在与陆逊论周瑜、鲁肃及吕蒙时曾曰:“后虽劝吾借玄德地,是其一短,不足以损其二长也。……图取关羽,胜于子敬。子敬答孤书云:‘帝王之起,皆有驱除,羽不足忌。’此子敬内不能辨,外为大言耳。孤亦恕之,不苟责也。”从鲁肃与孙权的书信中可以看到孙权对关羽一直是十分忌惮的,务要除之而后快。因此,孙权过高地估计了关羽的威胁,应当是孙权急于处死关羽的重要原因。

其次,关羽数次辱骂孙权当是被杀的直接诱因。《关羽传》载:“先是,权遣使为子索羽女。羽骂辱其使,不许婚,权大怒。”很显然,这是一门政治联姻,孙权欲借此巩固孙刘联盟。当然,关羽拒绝孙权应有自己的考虑,他可能意欲将女儿嫁给刘禅,故而拒之。但拒绝可以采取更为温和和委婉的方法,关羽偏偏选择了最极端的“骂辱其使”做法。孙权身为一方诸侯,本与刘备地位相齐,欲与关羽联姻在孙权看来已是做出不少牺牲,然而,关羽非但不领情,反而辱骂一通,孙权岂不大怒?还有,《关羽传》注引《典略》曰:“羽围樊,权遣使求助之,敕使莫速进。又遣主簿,先致命于羽。羽忿其淹迟,又自已得于禁等。乃骂曰:‘狢子敢尔!如使樊城拔,吾不能灭汝邪!’权闻之,知其轻己,伪手书以谢羽,许以自往。”“狢子”是中原士人对江东人的蔑称。“中原冠带呼江东之人,皆为狢子,若狐狢类云。”可以认为,正是关羽对孙权的一再轻视直接导致孙权最终将其杀害。

这个意思倒不是关羽真的要攻打东吴,而是警告孙权不要妄想分蛋糕,这次北伐的果实是关羽独享的。当然,这种话仍然非常轻狂,完全不把孙权放在眼里的状态。

关羽

孙权怎么做的呢?非常能忍。他竟然写信向关羽道歉,称自己将亲自到前线向关羽赔罪。不过内心的怒火,已经按捺不住了。“权内惮羽,外欲以为己功,笺与曹公,乞以讨羽自效。”

最后,孙权杀害关羽还应与孙权个人性格有关。作为“不以文化见称的次等士族” ,江东孙氏一向崇尚武力。孙 坚“勇 挚 刚 毅 …… 有 忠 壮 之烈” ,其子孙策“英气杰济,猛锐冠世”。可能正是孙氏家族异常勇猛的特质使得他们经常意气用事,惯逞匹夫之勇。后来这种“轻脱”的性格使得孙坚、孙策相继死于非命。陈寿评其“皆轻佻果躁,陨身致败”可谓切中要害。出身于这样的家族文化背景之下的孙权虽勇烈不及父兄,但亦常手格猛虎以为乐。张昭再三谏诤,孙权仍我行我素,不予理会。而且,更为致命的是,孙权还把这种“轻脱”、不计后果的特质应用在国事上。逍遥津一战由于孙权轻军冒进险为张辽所擒;报聘辽东使团被灭后孙权执意要亲征辽东,后来在众臣的苦谏之下才作罢。因此,可以认为,荆州之战孙权在已经全面占有荆州的情势下仍然执意杀害关羽与其“轻脱”的性格具有密切的关系。孙权在位期间虽然多次合理运用灵活的外交政策,挽狂澜于既倒,无愧于天下雄主的称号,然而,他在夺回荆州尤其是处死关羽一事的处理上显得不够冷静。孙权为争一时短长,不惜背弃孙刘联盟,占领荆州后又轻率地处死关羽。他这种不讲情面、不留退路的做法很大程度上惹怒了刘备,引来刘备的空国远征,为自己招来了许多原本可以避免的麻烦,给孙吴带来十分巨大的威胁。若非陆逊力保,孙吴几近失国。