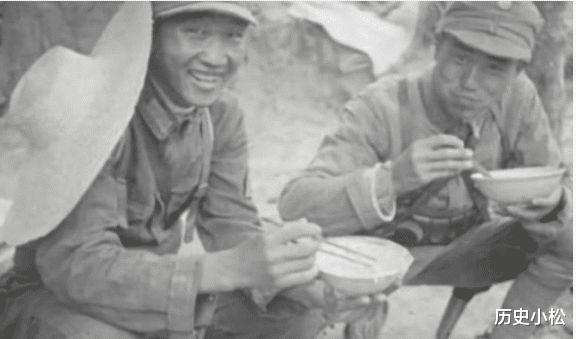

在抗战影视剧里,有不少描写八路军的生活条件,比如吃饭穿衣等方面,穿着补丁衣服,吃着粗茶淡饭,这确实是当时八路军的常态,甚至可能比电视剧所表现的还要更艰苦。

当时,相比较占据城市的国民党军来说,我党的八路军驻地在陕北,植被稀少,可开垦耕种的土地也是屈指可数,生存条件十分恶劣。

陕北地区的普通老百姓,想要吃上一口白面都很困难。即便是有钱,可能都买不到白面,也是很正常的事情。

那么,在抗战时期,八路军的经济水平状况究竟如何?

其实,在不同的根据地,生活条件是不一样的。比如陕北地区,在红军刚进行完长征时,几万人的部队,再加上当地的老百姓,一直面临吃饭紧张的问题。

1937年,为了扩大根据地的收入,我军开始在根据地开设骡马店,也就是喂养寄放牲口的店舍,以此赚取军费。

然后,又将邮政和兵站合一,建立黄金部队,并通过盐业贸易等获利。不仅可以换到钱,还可以换到药品、甚至是医药器材和机械设备。

就这样,把做物资运输赚的钱,购买原料和设备后,便在根据地建设起被服厂、兵工厂、医院、学校等场所,进而实现自给自足,最著名的便是八路军的“黄崖洞兵工厂”。

然后,当时延安地区的军粮,一般都是当地征粮,以及来自西安的供应。但是,随着部队扩张速度加快,征粮供应紧张,便只能自力更生,开垦土地,种植粮食,并养了猪牛羊等供应部队。

然后,我们再来看看当时八路军总部,对于伙食费用等的规定。

普通人员,每人每天是0.12菜金(专门用做买副食的钱)

轻伤人员,每人每天是0.17菜金

重伤病员,每人每天是0.27菜金

特重病员,每人每天是0.44菜金

教职工学生,每人每天是0.14菜金

从伙食费可以看出,当时的八路军生活经费十分拮据,但是即便如此,除开伙食费,八路军的各类津贴费、教育费、负伤费等都是十分完备,给了我军将士和当地百姓很好的依靠。

在1942年前,我八路军的财政,主要来源于国民政府拨款、苏联援助、海外募捐,以及其他社会爱国人士的秘密帮助。

1937年11月,在太原失守前后,阎锡山和傅作义等人,将无法转运的30万份军需品,以及部分枪支弹药全部送给了八路军。

1938年,卫立煌到访延安时,受到主席的亲自接待。随后,卫立煌便从自己的军火库,调集了子弹100万发,牛肉罐头100余箱,还有大量的药品、衣服和通讯器材。

在抗战前期,因为有国民政府的军饷,以及外部援助,这是我军的财政收入大头,基本上占据财政收入的一半以上,生活条件还算是不错。

但是,当时位居后方陕甘宁边区,在百团大战后,华北日军加强了对八路军根据地的封锁和扫荡,导致当时我军财政陷入空前危机。

1941年,皖南事变爆发后,国府在我根据地大搞封锁线,外部援助进不来,国府也不给军饷拨款,财政收入直接锐减一半,而我军的人数还处于扩充阶段。

在这种紧要关头下,为了让军队能够生存下去,教员便提出了两大战略方法,一个是搞大生产运动,另一个就是精兵简政,然后也要保障公粮征集的平衡,不求增加,不能增加老百姓的负担。

这里提一下,在1941年-1942年间,我军便准备裁撤一半部队,以此渡过危机。

再说,提到八路军根据地的大生产运动,首先想到的便是南泥湾开荒,大搞生产,变成塞上江南后,再加上各类渠道募捐,八路军陕甘宁边区等根据地的情况才好一些。

1943年,我军终于渡过了紧张的财政危机,并迎来人民军队的第二个扩张时期。

在八路军的晋冀豫边区,士兵的津贴每月每人1元至5元。边区的群众,在农忙时候,一个月的收入有3-6元,这可相当于当时八路军副总指挥彭德怀1个月的津贴。

军队方面,因为日军扫荡等原因,物价昂贵,财政困难,内需粮食供应不足,军队便经常因为粮食不够而喝稀饭。

有些影视剧,说着敌后游击队吃着大肉包子,我觉得这种情况在敌后根据地不能说没有,但是概率极低。

因为想要吃到肉包、馒头这些,肯定需要白面,而抗战时期国统区才有白面,各地根据地所封锁围剿下,白面屈指可数,有个窝窝头吃,甚至是代食品都算是好了。

就连陕甘宁边区这样的中央根据地,在粮食等问题上,都因为日伪军的数次围剿封锁而捉襟见肘。

反观敌后游击队,日子真不是电视剧演绎那样,因为长时间活跃在沦陷区,危险很大,极易遭到日军围歼,能吃上口热乎饭都不错,别谈荤腥了。

但就是那样的艰苦日子,我们依然挺了过来,并且人民军队发展到120余万人!

每月津贴,师旅级5元,团营级4元,连长3元,排长2元,上士(司务长)1.5元,战士1元。