历史上的战争,战争指导者都会根据政治、经济、军事等现状,提出一个全局性的指导方针,通常称为军政方略。

受马克思、恩格斯“人民战争”思想的启发,毛泽东基于中国革命战争的特点,从政治、经济、军事、外交的全局高度,注重发挥共产党人坚定意志优势,经过艰苦卓绝的斗争实践,将中国革命战争称为“人民战争”。

对什么是“人民战争”,毛泽东、朱德、林彪等中共领导人和高级将领都有论述。

毛泽东在中共七大的报告《论联合政府》中,对“人民战争”有过专门的论述。在该文中,毛泽东围绕着人民军队“之所以有力量”这个命题,从十个方面对“人民战争”进行了简要说明。一是军队确立了为人民服务的宗旨;二是军队人员具有一往无前的战斗精神;三是军队有很好的内部和外部的团结;四是军队有正确的争取敌军官兵和处理俘虏的政策;五是军队形成了适合人民战争的战略战术;六是军队形成了为人民战争所必需的一系列的政治工作;七是军队能够自我生产克服经济困难;八是军队划分为主力兵团和地方兵团;九是军队有人民自卫军和民兵这样广大的群众武装组织的配合作战;十是发动民众支援军队。

朱德在中共七大的军事报告《论解放区战场》中也对“人民战争”思想有阐述,主要内容有三点:一是革命战争必须是为了群众,又依靠群众。二是人民战争的基本内容是群众战。就是不但有人民大众在政治上、经济上的协力,而且有人民大众在军事作战上的协力。三是“三结合”的武装力量体制。主力兵团是部队的骨干力量,民兵和自卫军主要担任保卫自己家乡的任务,地方军在主力兵团和民兵之间,担任保护地方的任务。

林彪在1965年纪念抗日战争胜利20周年庆典上的讲话——《人民战争胜利万岁》一文中指出,抗日战争能够以弱国战胜强国,最根本的原因,在于实行了正确的政治路线和军事路线,八路军和新四军是真正的人民军队,实行了一整套人民战争的战略战术。并从四个方面具体阐述了人民战争:一是抗日战争时期的主要矛盾和党的路线;二是正确执行统一战线的路线和政策;三是依靠农民,建立农村根据地;四是建设新型的人民军队。

如果从战争总方略的高度,从政治、经济、军事、外交等综合层面看,毛泽东、朱德、林彪对人民战争的阐述显得有些不足。主要体现在三个方面:

一是内容分散。三人所作论述的几点内容,很多都属于总方略层面以下战略、战术和军队建设的内容。如毛泽东所提的“战斗精神”属战场作战效能优势层面,“处理俘虏的政策”是很具体的操作政策;朱德所提的“三结合”武装力量体制属军队建设层面;林彪所提的“建立农村根据地”属军事地缘层面。

二是缺乏逻辑。由于分属于不同层面的内容,因此很难在逻辑上理清毛十点、朱三点、林四点之间的关系。找不出各项内容之间的内在联系。

三是普遍性弱。三人的论述都是针对抗日战争来谈“人民战争”,缺乏对土地革命战争、解放战争的相关论述。

因此,后来的军事理论工作者在整理总结毛泽东人民战争思想时,都没有按照毛泽东、朱德、林彪的内容体系进行归纳,而是根据自己的理解各行其是、自成体系。这些新的理解和整理仍然没有解决内容分散、缺乏逻辑的问题。这对全面把握和发扬光大人民战争思想是不利的。

笔者认为,人民战争是中国革命战争的总方略,是为了增强政治制胜这一筹略,而在政治、经济、军事、外交等诸方面的综合策略。

而军事上采取的地缘战略、联军法、联合法、联兵法、作战指导、军队建设等都是在这个总方略下的派生内容。因此,一定要站在战争总方略高度,从政治、经济、军事、外交等综合层面来看方略,将总方略之下的属于地缘战略、联军法、联合法、联兵法、作战指导、军队建设等层面的内容剔除,才能更好地认识总方略。

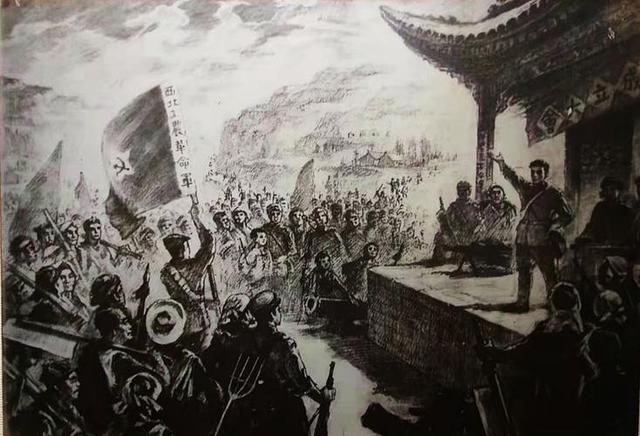

基于以上认识,笔者认为,可以参照毛泽东关于中国革命“三大法宝”(党的建设、统一战线、武装斗争)的提法,从战争方略层面将人民战争的内涵简要概括为:政治优势,民众为本,军民合战。其基本内涵就是,历史使命感深重的中国共产党人,迫不得已地独立领导超越时代的革命战争,面对强大的敌人,在自身阶级力量十分弱小的情况下,以熊熊烈焰的政治热情、心比钢坚的政治信念、不屈不挠的奋斗精神,错位性地依靠、发动和领导最具忍耐性的中国农民阶级,并团结一切可以团结的各界民众力量,促使广大民众全力支持革命战争,参与革命战争,实施军民一体的战争样式,实现“建立一个新中国”的政治目标。

具体来讲:

第一,政治优势。这是人民战争的政治经济方略问题,即通过政治经济措施来增强军事效能。主要的措施有:加强党的建设、组织发动群众、建立新式政权、发展新式经济、组建新式军队。这五个方面都是内涵丰富、涉及广泛的大问题。每个问题都构成了中国革命的一篇大文章。简要来讲,就是,在缺少强势阶级支持和缺乏社会大动乱的条件下,共产党人坚定共产主义必定胜利的信念,坚定共产主义才能救中国的理想,实事求是地认识到农民阶级是自己的依靠力量,把坚定政治信念的政治优势发挥到极致,把工作重心放到农村去,以一切为了人民作为根本宗旨,艰苦卓绝地开展农村工作。

在军队和地方建立严密的党政组织,热情真挚地对民众进行政治思想教育和发动,建立苏维埃政府、抗日民主政权、人民政府新型政权组织,发展新式经济(土地革命、减租减息、土地改革),组建新式军队(主力军、地方军、民兵),给予和保障民众的政治经济权益,最大程度地赢得广大民众的人心、赢得广大民众的支持。

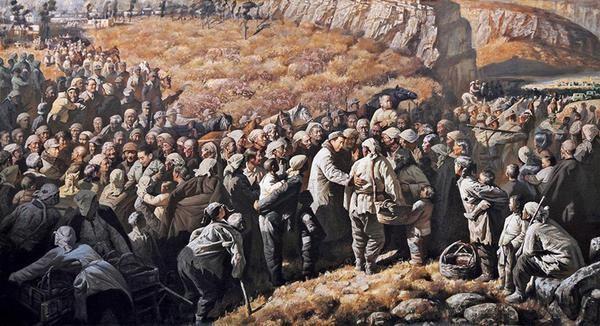

第二,民众为本。这是人民战争的政治外交方略问题,即通过政治外交措施来增强军事效能。主要的措施有:坚持群众路线,建立统一战线。这两方面的内涵也十分丰富,均是中国革命的一篇大文章。简要来讲,就是,在坚决把一切为了人民的宗旨落到实处的同时,坚持一切依靠群众,深入群众,了解掌握底层民众的疾苦,帮助群众解决实际困难。在不同时期广泛建立四个统一战线,建立两个联盟,扩大同盟军,争取广大民众在政治、经济、

文化等各条战线的支持。其中,四个统一战线分别是:国民革命的国共统一战线,土地革命的工农民主统一战线,抗日战争的抗日民族统一战线,解放战争的人民民主统一战线。两个同盟军分别是:工人阶级和其他劳动人民的联盟,工人阶级同可以合作的非劳动人民的联盟。在给予广大民众政治经济权益的同时,广泛发动人民群众,从经济上、兵员上和作战行动上支持配合革命战争行动,力求逐步转变相对于敌的经济和军事弱势。

第三,军民合战。这是人民战争的政治军事方略问题。主要包括:在实践中探索农村包围城市的地缘战略,即边地战略;实施“三结合”的力量体制,即土地革命时的主力红军、地方红军和赤卫队、少年先锋队相结合,抗日战争时主力军、地方军和民兵、自卫队相结合,解放战争时的野战军、地方军和民兵相结合;对部队进行政治与军事并重的教育管理训练工作,逐步发动群众扩大队伍,锻造思想坚定、纪律严明、勇敢顽强、训练有素的革命阶级,奠定与强敌对抗的力量基础。

依靠民众,实施“隙衡进牵”的联军法以在战略地理空间制衡分化敌军;实施“积极防御”的联合法以在地形空间中实现军民力量的最大力量效能;实施游击战、运动战、阵地战等多种作战样式,集中优势兵力进行歼灭战,从而实现作战效能的最大化;实施主动灵活计划的作战指导,最大限度地增强作战效能,能动夺取战争的胜利。

按照以上三点来概括人民战争总方略,可以看到层次高、逻辑强、特色性广的特点。 首先,层次高。只有体现政治、经济、军事、外交等多方面的综合性措施,才可称得上是总方略。政治优势、军民合战分别说明了人民战争的政治、军事策略;依靠群众、统一战线既对应外交,更是扩大阶级基础。三点从很高的层面将人民战争的政治、经济、军事、外交等总体安排,以及军事地缘、联合法、战场优势等内容都包含进来了,层次性得到很好体现。

其次,逻辑强。三者之间,政治优势居于核心统揽的位置,其直接决定着民众为本、军民合战的实现;民众为本又是军民合战的物质基础。民众为本、军民合战又反作用于政治优势,促进政治优势的进一步增强。三者通过政治这一要素,紧密地联系在一起,相互作用,相互促进。

再次,特色性好。三者很好地概括了中国革命战争不同阶段的战争总方略的共同特色,具有很强的普遍性。同时,与中国历史上的“挟天子以令诸侯,蓄士马以讨不庭”“高筑墙、广积粮、缓称王”等总方略相比,具有很强的独特性。

——摘录自《变局·谋节——新制胜之道》