1946年10月4日,毛泽东突然接到华中军区三位首长张鼎丞、邓子恢和曾山的联名密电。在这份密电的末尾,三位首长出人意料地标注:“但望勿告陈”。简单翻译来,就是“别告诉陈毅”。

华中军区从属于华东战区,而华东战区皆由陈毅负责。那么三位首长为何要绕开陈毅,单独给毛泽东发电,甚至还说“但望勿告陈”呢?而这就与陈毅、粟裕两人在解放战争初期的多次争论有关了。

一、粟裕与陈毅的第一次争论1946年6月26日,蒋介石以30万大军突然包围我中原解放区,从而挑起了全面战火。就在解放战争全面打响的前一周,毛泽东就在一份电报中指出:

“观察今日形势,蒋介石准备大打,恐难挽回。大打后估计六个月内外时间,如我军大胜,必将议和;如胜负相当,亦可能议和;如蒋军大胜,则不能议和。。因此,我军必须战胜蒋介石进攻,争取和平前途。”

为了逼蒋求和,毛泽东提出了一个南线出击的战略方针。在这个计划中,毛泽东要求山东和太行两大解放区实行外线出击,向南作战。不久后,毛泽东认为出击的规模不够大,因此将粟裕的华中军区也加入了出击计划。

按照毛泽东的想法,就是尽量将战火引向蒋管区,最大限度地扩大解放区,以免打烂了老百姓的瓶瓶罐罐,最大程度地争取主动。然而就是这个南线出击计划,引发了陈毅和粟裕的三次争论,让毛泽东极为苦恼。

从当时的军事体制来看,陈毅是山东军区司令员,也是新四军的军长;张鼎丞是华中军区的司令员,粟裕是该军区的副司令员。按照中央规定,华中军区隶属于山东军区。两大军区由邓子恢统领的两淮军区联系在一起。中央军委同时向山东和华中下达指示,华中军区同时向山东军区和中央军委请示汇报。

这是一种平行又隶属的格局,一方面陈毅一肩挑两担,既要顾及山东,也要指挥苏中;另一方面,则给了粟裕更多的选择,他也由战役的执行者变为战略的谋划者、策划者。

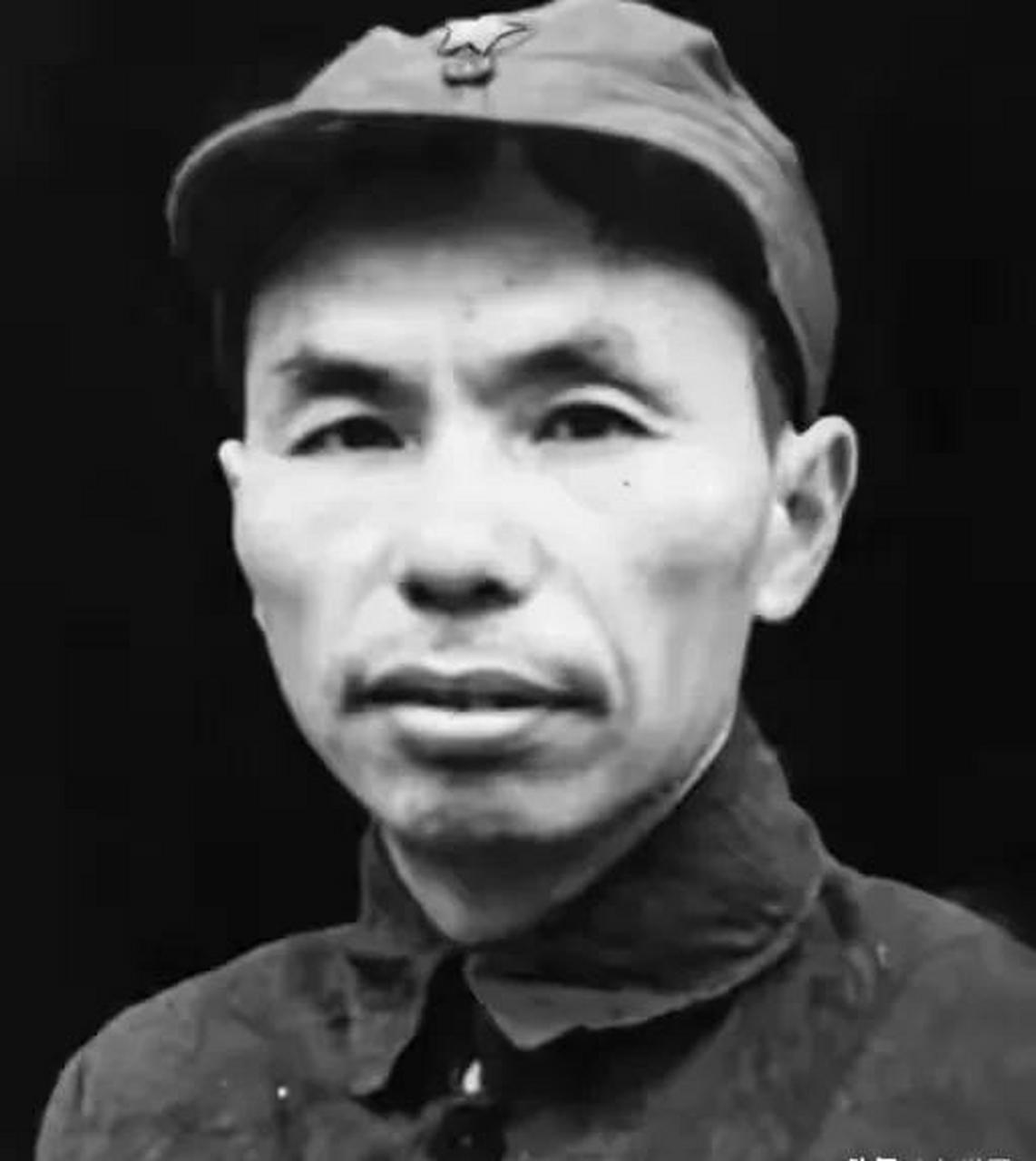

作为一名战将,粟裕极有主见,只要打定了主意,就算天王老子来了也要争到底。由于粟裕对南线出击计划有不同的看法,因此粟裕和陈毅发生了几次激烈的争论。

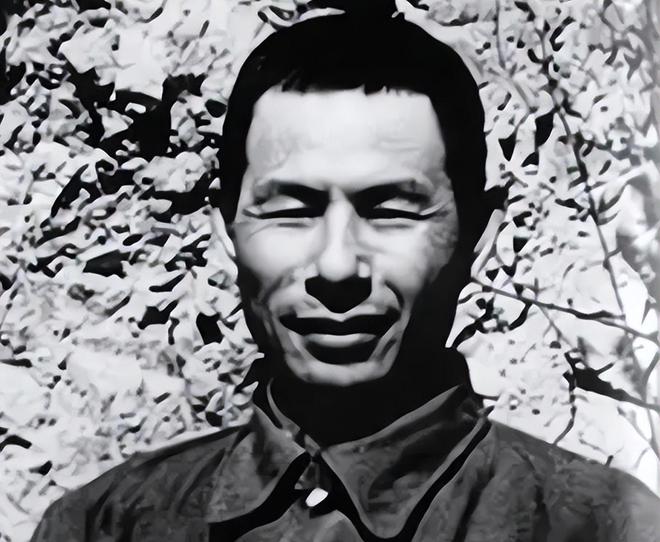

第一次争论,是华中部队是否跟随陈毅一起执行南线作战方案。陈毅对于主席提出的南线作战计划是竭力拥护、坚决执行的。因此陈毅极力要求粟裕向西集结,把战略重心放在外线,也就是徐州和津浦路方向。苏中只留一个纵队,要打大仗、开创大局面。

但对于此,粟裕却不以为然,他认为如果集中主力北上山东,苏中解放区必然保不住。因此与其集中兵力主动进攻,不如把兵力留在苏中,利用苏中的水网、发动人民,在内线歼敌,然后再转兵。

因此粟裕不但不准带兵加入陈毅,反而还要将位于淮南的第四、第五旅调回来,好在苏中多打几仗。

争论来争论去,陈毅最后断然拒绝了粟裕提出的建议,还是决定山东、华中主力兵合一处,他于6月30日电告中央以及华中局:

“我们认为 7 月间非打不可,则王(必成)陶(勇)纵队应立即西开,保证于 7 月 15 日到 7 月 20 日前后能按时发起战斗”。

以山东和华中的隶属关系,粟裕最终还是得服软。然而就在这时,山东与华中既隶属又独立的关系起到了关键性作用。早在6月27日,粟裕就对毛泽东单独进行了汇报,阐述了自己关于内线作战的想法。毛泽东看完电报,对粟裕的战法十分感兴趣。于是到了7月4日,马总的给陈毅发来电报:

“我先在内线打几个胜仗再转至外线,在政治上更为有利”。

这样一来,毛泽东在陈粟争论之中站在了粟裕一方。7月13日,粟裕立即发动了苏中战役,开启了他七战七捷的辉煌旅程。

既然山东和华中的大军暂时不能兵合一处,因此毛泽东给陈毅发电:

“鲁南大军(即山东野战军)仍不宜此时南下,以免陷于被动地位”。

说白了,就是暂停了南线出击的计划。

然而陈毅却认为,“箭在弦上、不得不发”,山东大军已经准备好了,为何不出击呢?况且敌军即将进攻苏皖地区,因此还是要坚持南下进攻淮南的计划。

最终粟裕坚持在苏中内线作战,打出了七战七捷的辉煌战绩。以3万兵力,将敌李默庵的12万大军歼灭了5.3万人,创造了不朽的奇迹。

反观陈毅那边,进展得却非常不顺利。根据陈毅与参谋长宋时轮的计划,南下的第一站应是桂军驻守的泗县。因为泗县只有两个团的兵力,城防也不算坚固,打起来有把握。然而参谋处却认为,现在正值雨季、一片汪洋,大军南下,行动必然迟缓。桂军战斗力顽强,可不是那么好对付的。

其后,张鼎丞、毛泽东与韦国清又先后提醒陈毅,桂军顽强、天降大雨,泗县是不好攻取的。然而宋时轮却坚持认为:

“桂敌第一七二师部署分散, 泗县孤军突出, 守敌只有第一七二师师部带一个团 , 而 我 兵 力 优 势 于敌。 陈军长决心已定, 拿下泗县。”

最终结果呢?山东军区在泗县吃了个大败仗,战斗骨干损失极其惨重。负面情绪弥漫在部队中。 山东政工人员无论走到哪里, 哪里就有人高声叫嚷: “丢脸啊, 从来没有打过这种窝囊仗!

泗县落败后,陈毅与粟裕的第二次争论很快到来了。

二、陈粟的第二次争论粟裕在苏中七战七捷,掌握了战场的主动;而陈毅则在泗县落败,虽然没有伤筋动骨,但士气受损。

就在陈毅、粟裕埋头于各自战区的分兵作战时,一个惊天阴谋笼罩在我华东战区之上。国军名将薛岳为了争取华东的主动,决定对连接山东、华中的两淮军区下手。因此薛岳巧妙地设计了一个“瞒天过海”之计。即假意进攻沭阳,实则偷袭两淮。为此,薛岳还专门从蒋介石那里要来了张灵甫的74师。整个作战方案,都是围绕着74师来进行的。

张灵甫将74师拆散,分散在李延年兵团之中,向沭阳方向进发。陈毅听闻此消息,不禁大惊失色,他和宋时轮一合计,认为敌军应该是想切断我军退回鲁南的退路。因此陈、宋二人制定作战方案,决定北上沭阳,与李延年兵团硬碰硬。他们唯独就没想到,国民党有可能突袭两淮。

陈毅没有意识到这一点,但粟裕却看到了,于是他向华中军区提出了两个 “极大” 的判断:

第一个 “极大” 是针对李兵团的, 认为 “敌占宿迁、 洋河之线, 有进犯两淮之极大可能, 来直捣我华中心脏与截断华中与山东之 间之联系 ”。

第二“极大 ” 是针对陈毅 、宋时轮的 ,认为 “以山野目前之布置, 似乎让敌过黄河以东再与敌决战。 如决战顺利两淮当无问题, 否则华中局势将受极大影响”。

张鼎丞、邓子恢、曾山看了粟裕的电报,感觉事关重大,于是立即给陈毅、宋时轮以及中央发报,认为蒋军南北夹击两淮, 势必影响整个华中、 苏中前线及未来战场。 为了应付两淮方面可能出现的 危 情, 请求陈、宋令叶飞所率第一纵队南下, 或调集粟裕、 谭震林从苏中火速北上。

然而陈毅却不听,依然坚持在沭阳作战。粟裕一听急了,甚至说出了“丑话”:

我们认为, 军长将主力转至沐(阳) 宿 (迁) 间隔顽东进之方案,在实质上, 将使敌人迅速占领两淮及运河线, 变成放弃华中而使山野撤回山东。 如此, 苏中主力势必造成我军因无后方补给, 在强敌三面包围下 无法 北撤, 只 有 渡 江 南 进。如军长仍坚欲北开, 则我们坚决要求调二纵全部南下, 由韦国清统一指 挥 , 钳 制 敌 人 。 候 苏 中 主 力 北转, 以求阻击南下之敌, 否则华中战局变化, 责任难负。

简单说来,就是陈军长若坚持北上,实质上是放弃华中而撤回山东。如果局面恶化,责任就是军长的,而不是我们的。

事情的发展,一如粟裕所料。张灵甫突然从桂军第七军背后杀出,以迅雷不及掩耳之势攻向两淮。陈毅得知此消息后,立即南下驰援,却被第七军死死拖住,不得动弹;而粟裕主力驻军于海安,距离淮阴较远,远水解不了近渴。最终,张灵甫成功占领淮阴城,两淮根据地也随之丢失。苏中根据陷入敌人的三面包围之中,粟裕的七战七捷,几乎化为了泡影。

两淮的丢失,让陈毅愧疚万分,急得五内俱焚。但事已至此,已经难以挽回。粟裕的华中部队必须北上,否则就有全歼的危险。但就在这个节骨眼上,陈毅和粟裕再次发生了争论。

三、陈粟的第三次争论,三位华中首长的“告状信”两淮失守后,山东和华中即使不想兵合一处也做不到了。23 日, 毛泽东起草军委命令:

“山野、华野两军集中行动,两个指挥部亦应合一。 提议陈毅为司令员兼政委,粟裕为副司令员,谭震林为副政委。如同意请即公布执行。”

但就在这时,国民党军再次发动了攻势,一面由两淮向涟水进犯,一面由鲁南进占峄县、枣庄。前者意在截断华中野战军后退,后者旨在威胁山东解放区首府临沂。

面对敌人的两面夹击,陈毅再次犯下了分兵的毛病。他提出两面作战的方针,北面交由山东负责,南面则由华中来应付。

华中方面一听就急了,他们认为华中和山东不能再分开了,陈粟两人必须统一行动,否则就要被各个击破了。

但是陈毅却在次日做出决定,依然认为山东部队必须回鲁,而华中部队应该迅速北上,自己解决涟水的敌人。这一决策,引发了华中军区的集体愤怒。于是便发生了文章开头的一幕,张鼎丞、邓子恢、曾山三位华中首长,联名向中央写信,还绕开了陈毅。这是一封“告状信”。

在信中,三人重提陈毅和粟裕的争论。华中军区曾两次建议陈毅不打泗县,结果陈毅不听,最终导致落败;华中军区曾极力反对陈毅去沭阳,但陈毅不听,结果导致两淮失守。

因此三人认为,如今陈毅极力主张山野回鲁南作战,但他们认为,即使回了鲁南也不一定打胜仗。因此“山野、华野分开行动,对将来战局无法改变,对全国战局亦有害处。因此,我们坚决反对陈这种布置。”

最终,三人提出了四条意见:

一、山野仍应在原地担任后防,候华野十日后北来,再配合作战。

二、陈、粟、谭应会合一起,不宜分开,使粟能助陈下决心,并便统一山野指挥。

三、为了兼顾山东起见,以八师回鲁南,由叶去指挥。并要山东补充叶纵五千人(闻叶纵人数很少)。

四、如陈定要北返,至少应以二纵留下,山野无论如何,要在一、六师北返前确保六塘河与沐阳城,否则前途极坏。

这是一份直接影响中央决策的电报,它的基本提议几乎全被毛泽东所采纳。特别是关于“使粟能助陈下决心”的提议,对毛泽东改革华东作战体制,起到了推动性的作用。

毛泽东最终决定,山野不回鲁南,而是和华中野战军一起在淮海地区打几个打仗,打开局面。

然而陈毅接到电报后,表现出异常强硬的态度。他认为目前行动仍以出击鲁南为宜。在淮北,敌人有准备,且有桂系驻守。同时他还提议,可以让山野和华野一同去,那样胜利有把握。

这封电报引发了毛泽东的雷霆之怒。在重大战略决策上,毛泽东总是集思广益、鼓励大家畅所欲言。但是只要是决定好的事项,就绝不容许再做更改和推迟。这是他的底线。因此他发布了一封措辞凌厉的电报。要求陈毅立即放弃回师鲁南的计划,先和华中野战军在淮北打一仗。

当陈毅和粟裕统一了思想,毛泽东终于可以长舒一口气。于是他在10月15日的电报中,调整了华东战区全新的体制:

“决心在淮海打仗, 甚慰。 南京息, 蒋方计划, 引我去山东, 我久不去, 乃决心在淮北决战, 此种情况 于 我 有 利 。 望 你 们 山 野 、 华 野(决不可分散) 歼灭东进之敌, 然后全军西渡收复运河, 于二至三个月内歼共薛岳七至十个旅, 就一定能转变局势, 收复两淮, 并准备将来 向 中 原 出 动 。

为 执 行 此 神 圣 任务, 陈 (毅)、 张 (鼎丞)、 邓 (子恢)、 粟 (裕)、 谭 (震林) 团结协作极为必要。 在陈的领导下, 大政方针共同决定 (你们六人经常在一起以免往返电商贻误戎机), 战役指挥交粟负责。”

这封电报的后半段极其重要,陈毅仍负统辖之责,但军事指挥权却交由粟裕负责,拥有了战役的决策权和指挥权。

在新的分工中,陈毅更像是政委、抓大局,是华东的压舱石;而粟裕则是战斗指挥员,是实际上的指挥者。粟裕给陈毅当帮手,陈毅是粟裕的主心骨。

在宿北战役中,国民党军第一次尝到了我军新体制的厉害。

四、新体制在战役发起之前,陈毅和新任参谋长陈士榘商议之后,拟定了五个作战方案。但中央见粟裕没有参与署名,因此对这五个作战方案进行了异乎寻常的冷处理。

陈毅一看,立即心领神会,于是将所有的指挥权都交给了粟裕。其后,陈粟大军果然在宿北力挫敌军,获得了前所未有的大胜。实现了毛泽东“首战必须打胜”的最高指示。

在后来的作战中,陈毅努力为他营造良好的作战环境。平时战斗打响后,陈毅甚至会主动离开作战室,让粟裕放手指挥,尽情发挥他的才能。粟裕打了胜仗,陈毅也从不吝惜夸赞之辞。莱芜战役之后,陈毅称赞粟裕

“粟裕将军的战役指挥,一贯保持其常胜纪录,愈出愈奇,愈打愈妙。”

当粟裕指挥遇到了困难,陈毅也会挺身而出,以雷霆万钧之力为他“撑腰”。例如孟良崮战役时,我们所熟知的某位纵队司令员因伤亡过大,和粟裕讲起了价钱。当时陈毅正和谭震林下围棋,他听到电话里对方声音很大,他感到情况不妙。于是他从粟裕手中接过电话机,同对面说:

“怎么?粟司令的意见就是我的意见,我们是经过研究决定的,你们就不要再讲什么价钱了。经过陈毅电话上这么几句话一说,对方马上就不吭声了,发生的问题也就解决了。”有陈老总在,事情就好办了所有人都老老实实的,粟裕的指挥也就畅通无阻了。

陈不离粟、粟不离陈,这绝非虚言。后来“七月分兵”,陈毅和粟裕分别带兵,结果两人都很不习惯,吃了好几个败仗。

1948年4月,陈毅被调离华野,粟裕立即给主席发电:“陈毅同志无论如何不能离开华野,华野不能没有他。”毛主席说:那边必须陈毅同志去。粟裕又请求说,如果陈毅同志必须去中原,华野也依然要由陈毅同志兼司令和政委的职务,当时毛主席同意了粟裕的请求。到了淮海战役时,粟裕还请求让陈毅、邓小平两位老首长统一指挥。

粟裕的秘书鞠开评价说:“陈毅资格老威望高,粟裕又会打仗,毛主席取他俩的长处,把他二人配在一起,绝妙。”