2023年12月21日,在经过最危险时刻之后,神舟十七号乘组完成在轨近两个月以来首次出舱维修活动。

出舱维修太阳翼是早就定下的任务,但为何要等到最危险时刻过去后再维修?维修原因是太阳翼被撞受损?

事实上,神舟十七号是在10月26日发射,所以三名中国航天员汤洪波、唐胜杰、江新林也到空间站出差了一个多月了。

但为什么等到最近才出舱活动呢?这是因为进入11月以来,太阳的活动非常活跃,很有可能将迎来太阳活动极大期。

在我们平常看来,太阳似乎一直都是平静的,不会发生什么变化,但靠近太阳便会发现,这个太阳系的大家伙无时无刻不在变化。

经过观察之后,人类发现太阳活动并非完全无规律可循,大概每隔11年就会迎来磁场扭曲最强烈的时期。

而在这种强烈扭曲的前后,太阳活动会迎来高峰期,又被称为“极大期”,这也是对地球和其他太阳系成员影响最大的时期。

在极大期内,太阳活动明显增强,这时会出现大量太阳黑子,还会释放更加强大的太阳辐射。

期间太阳风暴可能会袭击地球,这时太阳风暴产生的高能带电粒子流如同“暴雨”一样撒向地球周围,它们具有非常强的破坏性,甚至对近地轨道一些航天器造成威胁。

由此可见,太阳活动高峰期是相当危险的时刻,但高峰期是否已经到来?

早在2019年4月,美国国家航空航天局曾经预测下一个太阳活动高峰期将在2025年到来,而现有迹象表明这一预测并不准确。

2023年1月,科学家们发现现在太阳黑子的数量是美国国家航空航天局预测的两倍。

像11月、12月东北、西北等地观测到极光也说明,太阳活动正变得越来越活跃。

当太阳喷发的高速带电粒子撞向地球之后,地球磁场会吸引这些粒子,然后粒子会跟大气层中的分子或者原子产生碰撞,进而产生极光。

太阳活动越强烈,我们就更容易看见极光,并且在一些相对更低的纬度也能够看见极光。

基于这些现象,有专家更是直接指出,太阳活动高峰期或在2024年左右到来。

也就是说,如今太阳已经处于活动频繁的阶段,不久后可能会正式进入高峰期。

这时为了避免太阳活动影响航天员的安全,自然不能贸然进行出舱作业,而如今神舟十七号已经顺利出舱并完成维修,说明最危险的时候已经过去了。

但是,空间站还在运行着,怎么就开始维修了?太阳翼为何被撞?

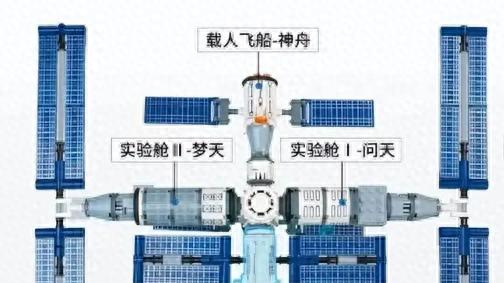

大家有看过空间站图片会发现,空间站有两个像鸟儿一样的翅膀,这就是太阳翼。

不过空间站的太阳翼不是用来飞行的,它们其实是太阳能帆板,用于收集能源,以支撑空间站正常运行。

目前我国空间站配备的是柔性太阳翼,材质非常轻巧柔软,比如问天舱两个太阳翼的面积达到138平方米,但全部收拢之后也就只有18厘米厚。

太阳翼相当于空间站的能量转换站,可为什么要对太阳翼进行维修呢?这是因为在神舟十七号乘组进驻空间站前,我们就发现太阳翼已经出现轻微损伤。

如今太空中漂浮着各种各样的物质,其中有不少太空垃圾,而中国空间站又长期在太空中运行,自然少不了磕磕碰碰。

在对太阳翼进行检查后发现,太阳翼曾多次被各种各样的细小颗粒撞击,导致表面出现轻微损伤。

为了确保太阳翼跟空间站正常运转,有必要派出航天员对受损的太阳翼进行维修,因此综合各方面考虑,神舟十七号乘组要出舱维修太阳翼。

2023年12月21分14时10分,航天员汤洪波率先打开问天舱舱门,然后利用机械臂转移至维修太阳翼的作业点。

另外一位航天员唐胜杰则在舱臂协助汤洪波操作,而航天员江新林则在舱内负责操作机械臂。

与此同时,地面科研人员也在密切关注神舟十七号乘组出舱活动。

最终在神舟十七号乘组和地面科研人员的密切配合下,本次出舱观察、拍摄、维修太阳翼等任务圆满完成。

表面上来看,出舱活动在有条不紊地进行中,但实际上航天员要克服的困难远远超乎人们的想象,具体有多难呢?

首先,出舱活动需要天地协同,地面科研人员要密切关注航天员的操作过程,根据航天员发现的问题给出必要的指导,这对地面科研人员和航天员来讲都是不小的挑战。

其次,航天员之间要配合得天衣无缝。过去航天员已经不止一次进行出舱作业,而几乎每次作业都是两人出舱,剩下一人在舱内负责操作机械臂。

在这过程中,舱内的航天员要密切关注舱外两名航天员的一举一动,精准操作机械臂,并将他们送到正确的位置上。

想要顺利完成任务则要求航天员们要足够信任对方,还有要足够默契,而这背后其实是成千上万次精心演练。

最后,舱外环境的恶劣程度是难以想象的。在出舱过程中,航天员要操作机械臂又要移动,这就要求航天员的每一个举动都是精准且正确的,同时还要克服恶劣的太空环境。

与地球相比,太空环境是失重的,航天员行走或者操作几乎没有任何阻力,这使得航天员一举一动变得更加灵活,也加大了失控的风险。

由此可见,只有保持每一个环节万无一失,航天员才能够成功对受损的太阳翼进行维修,但为什么会有细小颗粒撞击太阳翼呢?

太空垃圾如何解决?太空中确实漂浮着大量细小颗粒、碎片,其中有很多都是人类自己制造的太空垃圾。

自从1957年人类发射首颗人造卫星以来,人类一直在不断向太空发射人造卫星等各种航天器,但按照目前人类的科技水平,暂时还没有办法对这些航天器进行全部回收利用。

在这过程中,一些报废的航天器会留在地球周围的轨道上,它们在运行过程中可能会相互发生碰撞,进而产生一些碎片。

有的也会通过变轨与大气层产生摩擦,然后自我粉碎。

还有火箭将人造卫星等送上太空分离时可能会产生碎片。

这些碎片大多都留在地球周围的轨道上并变成太空垃圾,随时有可能撞上中国空间站等在轨运行的航天器。

为了避免跟太空垃圾来个“亲密接触”,国际空间站还套上了保护罩,但有没有可能人类可以自己清除太空垃圾呢?目前来看很难做到。

如今绝大部分国家都会争取让航天器进入大气层后,通过跟大气层产生摩擦升温来销毁航天器,但还是有航天器因为跟地面失联等各种因素,而留在太空中变成垃圾。

对此,许多国家都是秉持着“惹不起躲得起”的态度,尽量避免自家航天器跟太空垃圾相遇,但这真的是长久之计吗?显然不是。

如果人类还是以这种方式探索太空,那么未来太空垃圾会越来越多,甚至直接将人类探索太空的路堵上,到时人类又该怎么办呢?

参考文献:

[1]新华网:中国空间站动态丨神舟十七号乘组即将迎来首次出舱活动

[2]新华网:神舟十七号“太空出差” 这些“首次”值得关注