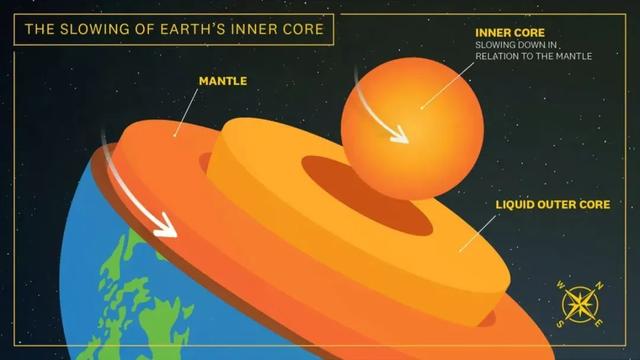

现代科学认为,我们的宇宙诞生于138亿年前,当时有一颗奇点发生了爆炸,奇点是一个质量无限大、能量无限大、热量无限大、密度无限大、体积无限小的点,这个点爆炸以后,我们的宇宙快速的向四周膨胀,经过138亿年的时间,宇宙才膨胀成我们现在所看到的样子,宇宙中的天体都是在宇宙大爆炸之后形成的,我们的地球就是太阳系中的一颗行星,根据科学家的研究发现,太阳系的形成过程,最早时只有一片庞大的气体尘埃云,这就是太阳星云。这片星云主要由氢气和氦气构成,还含有一些金属、水、甲烷、氨等物质。这些物质可能是由之前一颗超新星爆发后留下的残骸,也可能是由多个星际云碰撞后聚集而成。无论如何,这片星云就像一个孕育着生命的母体,为太阳系的诞生做好了准备。

这片星云最初转的很慢,但是由于引力作用,它开始慢慢坍缩、聚团,当星云收缩时,它的密度和温度都会增加,同时由于角动量守恒定律,当星云收缩的时候,它的旋转速度也会加快,随着太阳星云不断坍缩,不断加速旋转,星云粒子间的碰撞使得星云变得扁平,成为圆盘状,这就是原行星盘,太阳诞生以后吸收了周围大量的物质,所以太阳的质量占到了太阳系总质量的百分之99.86,剩下的八大行星和其它物质占到了太阳系总质量的百分之0.14,从占比上我们就能够看出太阳的质量非常大,在太阳系中一共有八大行星,它们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

在八大行星当中,体积最大的就是木星,木星的质量大概相当于其它行星质量之和的2.5倍,如此庞大的质量,也让木星拥有了强大的引力,在中国古代木星被称为是岁星,简称为岁,古人观察到每12年,岁星就要绕天运行一圈,每一年里,都要经历第一个特定的星空区域,古人根据岁星的这个规律进行纪年,不过人类真正发现木星是在1609年,当时意大利科学家伽利略用望远镜观察天体,最终发现了卫星最多的行星木星,根据科学家对木星的研究发现,木星是一颗气态行星,它的表面全部是由气体组成的,在这些气体之中,氢气占了绝大部分,在木星的大气层中,氢气大约占到了百分之75左右,剩下的百分之24的质量是氦气,除此之外还有百分之1左右的质量是其它元素。

木星被称为是地球的保护神,由于木星的体积和引力都非常大,而且它还处于地球的外侧,所以很多朝太阳系内飞来的小行星和彗星,在经过木星的时候可能会被木星的引力所吸引,从而撞击到木星上面,这使得地球被撞击的概率大大减少,如果没有木星的存在,那么地球被彗星撞击的次数会非常多,曾经在6500万年前,一颗直径10公里的小行星,以极快的速度撞击了当时的墨西哥尤卡坦半岛区域,在那一刻该区域变成了炼狱般的火海世界,地表甚至融化,并且强大的撞击使得熔岩碎片都飞向了万米高空,据估算此次撞击所释放的能量超过100万亿吨TN T当量。

之后这些熔岩碎片落回地表,又引发全球性的森林大火,同时厚重尘埃云还随着大气流动将整个地球笼罩,使得地球生态圈完全崩塌。导致近80%的物种走向灭绝的道路!当时地球上的霸主还是恐龙,恐龙在地球上统治了1.6亿年的时间,如果不是小行星的撞击,可能恐龙到现在还活着,恐龙灭绝之后人类才开始出现,从这一点我们就能够看出,小行星撞击地球的威力非常大,而且对生命的影响也是非常大的,很多科学家认为,如果没有木星,那么地球生命也不可能存在这么长时间,为了探索木星更多的奥秘,科学家还发射了专门的探测器,从20 世纪 70 年代起,人类先后发射了先驱者 10 号、11 号,旅行者 1 号、2号等 8 个探测器,但其中大部分对于木星只是“兼顾”,在路过时顺便获取图像和数据。

1989 年发射的“伽利略”号探测器是人类首个专门用于探测木星的探测器。它于 1995 年 12 月抵达木星环绕轨道,对木星开展了近 8 年的研究,最终坠入木星大气层焚毁。伽利略号探测器在深入探测木卫三的时候,发现了一处异常的环境,在木卫三的环境中存在强大的辐射量,辐射量甚至超过了人们在地球上进行放射治疗时使用的辐射量,伽利略号探测器还发现,木卫三拥有一个等离子体环,并且这个等离子体环的粒子含量非常稀疏,粒子之间的距离有数百公里甚至数千公里之远,后来到了2011年美国航天局又发射了朱诺号探测器对木星进行了探测,这是人类历史上第一次接受如此深入的探测,在2016年7月,朱诺号探测器到达木星,并在7月8号进入预定轨道,开始了对木星的环绕探测。

木星外表最明显的特点就是木星大红斑,木星大红斑是一个巨大的反气旋风暴,位于木星赤道以南22度的位置,它呈现出深红色或橙色的椭圆形,可以容纳两三个地球,它是逆时针旋转的,每6个地球日转一圈,它的风速可以达到每小时320公里,是太阳系中最强烈的风暴之一,木星大红斑是一个非常古老的风暴,至少已经存在350年,最早观测到它的人可能是17世纪的天文学家罗伯特.虎克,从那时候开始,人们一直在用望远镜和探测器观测它,发现它的颜色、形状和大小都有变化,木星大红斑持续存在了数个世纪,但是演化过程依然是一个谜,为何它能够如此持久,而不会消失或者减弱。这是一个引发科学家好奇心的问题,木星上面的红斑之所以能够保持这么长时间的存在,可能涉及到大气层内部的动力学和能量传递的复杂过程。

木星大气层中存在强烈的温度梯度,即不同高度的气温差异较大,这种温度梯度可能导致大气层内部发生对流和涡旋运动,从而形成大红斑,木星和地球最大的区别就是本质的不同,气态行星没有固态的表面,整个行星是由氢和氦组成的,地表之下也是液态的,只有在最核心的部分才有一个微小的固态内核,对于太阳系来说,四颗气态行星均在零点线以外,所以自身的氢元素和氦元素能够自由的在宇宙中吸收其他物质,如果说我们的飞船在木星着陆,会发生什么?由于强大的磁场环境,木星的环境内部聚集了过多的宇宙、太阳等辐射反应后的粒子,这些粒子具有强大的辐射,所以即使是人类最尖端的宇航服,在未穿透木星大气层就已经瓦解了。即便是宇航员能够有幸逃离巨大的辐射,大气层下面的空间也是非常危险的。

由于登陆器的速度非常快,和木星的空气产生剧烈的摩擦,所以登陆器很快就会变成一个火球,至于登陆器的材料是不是能够承受如此高的温度,目前科学家还不确定,而且木星是一颗气态行星,虽然地表环境并不是气态的,但却是液态的,所以就算是宇航员成功穿过大气层,想要着陆木星表面也是非常困难的,我们现在假设,人类已经成功在木星着陆了,那么接下来所要面对的难题更是无法想象,因为木星的温度在零下100摄氏度,也就是说宇航员只能被困在登陆器内,室外是极致的低温,而且还伴随着巨大风暴。另外从心理的角度来说,木星环境给人的感觉也非常不友好,漫天灰色的积云,地表一片荒芜,如果人类在上面待得时间太久,恐怕真的要抑郁了。所以强行登陆木星并不是一场梦幻之旅,恐怕是一场灾难。

而且木星的磁场是非常致命的,大部分气态行星的磁场都比同质量的岩石行星要强很多,磁场的本质就是带电粒子流的旋转,影响行星磁场强度有两个决定性的因素,第一个是带电粒子流的数量,第二个是自转速度,由于木星是气态行星,所以整个木星从核心到表面都充斥着电氢离子,带电粒子流数量也是非常大的,并且木星是太阳系内自转最快的行星,自转一圈只需要9小时50分钟,强大的带电粒子流在急速的自传中会迸发出极其强烈的磁场,磁场的强度是地球磁场的20000倍,如果我们生活在木星上面,基本上所有的无线通信都会瘫痪,文明根本难以发展,其实根据科学家这么多年来对木星的研究得出,太阳系中最值得研究的星球是木星的卫星。

木卫二是一个温和的世界,其表面被冰层覆盖,底层是一片海洋,科学家认为,地球海洋孕育了生命,而和地球有类似环境的木卫二也可能孕育着生命,因此木卫二的冰下海洋成为科学家寻找外星生命的目标之一,目前美国宇航局的科学家承认,木星的卫星木卫二可能存在生命,该团队创建了一个新的模型,以显示木卫二表面的冰层下可能有的地下海洋,我们还不能够排除它能够容纳外星生命的可能性,美国宇航局计划在2024年向木卫二发射任务,寻找生命迹象,除此之外,在木星的卫星当中,木卫三是太阳系内体积最大的卫星,曾经有科学家提出,如果木卫三能够摆脱木星的控制,围绕太阳转动,那么木卫三很有可能凭借自身实力成为太阳系内新的一颗行星。

而且科学家对木卫三的探测发现,其表面部分物质的年龄竟然和太阳的寿命相似,也就是说木卫三紧随太阳诞生而形成,木卫三的寿命不仅仅高,而且和地球一样存在着磁场系统,作为一颗天然卫星,能够拥有磁场是非常不容易的,磁场对于生命来说非常重要,我们的地球之所以能够拥有生命,就是因为地球拥有厚厚的磁场,磁场能够保护地球大气层,使得地球大气层不会被太阳风吹散,如果没有磁场的保护,那么地球大气层就无法长久存在,大气层能够抵挡宇宙中的各种辐射和太阳紫外线,如果没有大气层的保护,地球生命不可能长久的生活下去,所以对于地球生命来说,磁场是至关重要的,曾经科学家认为,火星也是一颗拥有生命的星球,但是火星失去了磁场,所以导致火星变成了现在这个样子。

现在人类对木星的了解还不是很多,毕竟木星距离地球还有一段距离,人类想要更深入的了解木星,最好的办法就是深入木星内部,长期对木星进行研究,这样人类对木星的了解将会越来越多,小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的研究和发展,未来随着人类科技的不断进步,人类一定能够解开木星上面的奥秘,小编希望人类能够早日实现自己的梦想,对此,大家有什么想说的吗?

最后,由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。