在大唐那灿烂辉煌的文化长河中,众多诗人如繁星般璀璨闪耀。然而,若要从中寻觅一位堪称完美的诗人,贺知章必定当之无愧。

贺知章,这位以放荡纵诞、谑浪笑傲、不拘小节、性格疏狂而著称的“诗狂”。

古往今来,中国古代文人大多命运多舛,要么生于乱世,目睹国家破碎;要么在官场沉浮,半辈子蹉跎。但贺知章却是其中的特例。

他的一生顺遂如意,无论是踏入仕途为官,还是作为一位逍遥自在的诗人,都轻松自如、应付裕如,仿佛受到上天的特别眷顾,这样的人生让无数人钦羡不已。

唐高宗显庆四年(公元659年),贺知章诞生于越州永兴(今浙江萧山),少年时期就凭借诗文在当地声名远扬。

按理来说,同样年少时就因诗文闻名的贺知章,本应如天才少年王勃那般,早早步入朝堂为官。然而,当时朝廷内部政治斗争激烈,皇帝频繁更迭,唯一的女皇帝武则天正忙于整顿朝堂,为登上皇位做最后的努力,导致科举考试一度中断,贺知章也只能继续埋头攻读诗书。

直到唐武后证圣元年(公元695年),局势稳定下来,36岁的贺知章奔赴京城参加科考。虽说年龄偏大,但与大多数诗人屡试不中的经历相比,他的运气堪称绝佳。

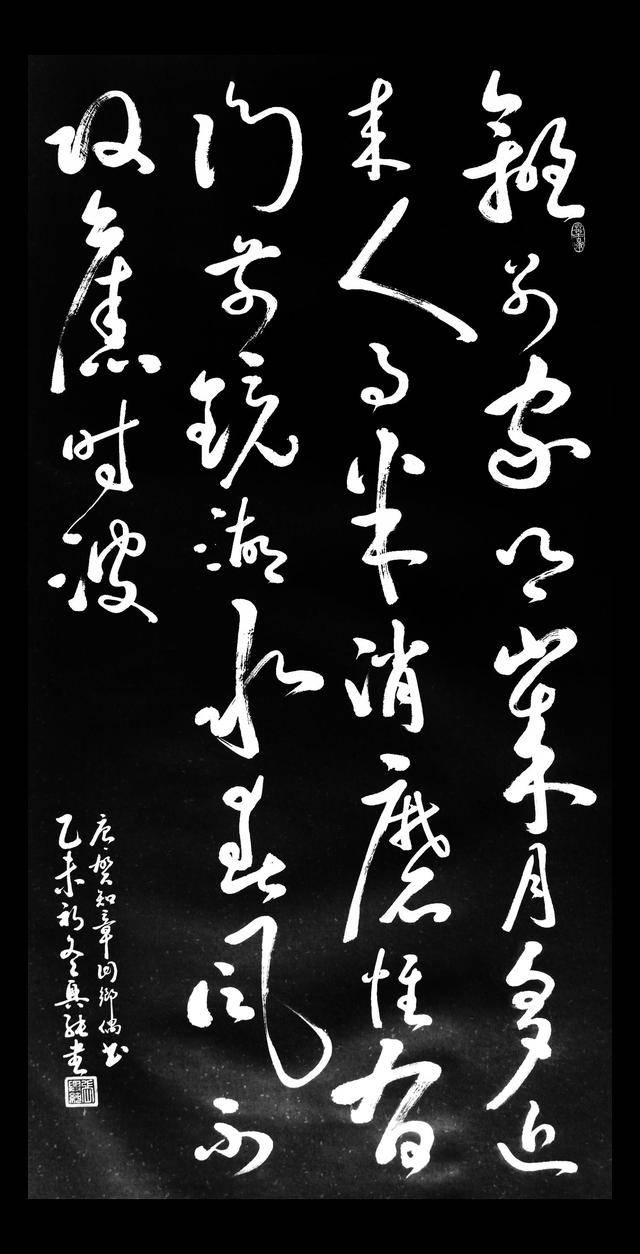

贺知章的草书《孝经》堪称一绝。

初次应考,他便一举夺魁,荣获当年状元之位,成为浙江省有史料记载以来的首位状元,这份荣耀从古至今都极为罕见。

暂且抛开个人才华不谈,他的运气着实令人惊叹。要知道,在唐朝那些著名诗人当中,屡考屡败的大有人在。

比如杜甫参加了3次科考,陈子昂3次,孟郊4次,韩愈4次,罗隐更是多达10次。

相比之下,贺知章一次成功,还夺得状元,他的科举之路可谓顺遂通畅。

人与人的命运截然不同,有人在官场起起落落,四处被贬。而贺知章似乎是个例外。

有时候,实在难以想象,像贺知章这样放荡不羁、坦率真诚的人,竟能在大唐官场屹立五十载,官职不断晋升,地位愈发显赫重要。

更为难得的是,他一生所任官职皆为中央要职,从未遭遇过贬谪。

考中进士后,贺知章先是获授国子四门博士,之后又屡次升迁,先后担任太常博士。

后来,在张说的举荐下,他参与编撰《六典》和《文纂》等书籍。贺知章以出色的表现出色地完成了任务,从而从太常博士晋升为太常少卿。

两年后,他再度晋升,担任礼部侍郎,并兼任集贤院学士,“一时两加荣命,足为学者光耀”。

礼部侍郎和集贤院学士这两个职位,贺知章是在同一天获得的。按照当时规定,获此重要职位后需进宫谢恩。而贺知章在一天之内,得以两次进宫,荣宠至极,朝廷上下无不羡慕。

天宝元年(742年),83岁的贺知章更是被任命为正三品的太子宾客、银青光禄大夫,同时兼任秘书监,被人们称为“贺监”。

在官场中,贺知章从不刻意钻营,为官期间,从未有过阿谀奉承、结党营私、贪赃枉法等劣行。

恰恰相反,他性格豁达,肆意洒脱,饮酒随性,风趣幽默。平日里,常常与朋友们饮酒作乐、挥毫泼墨、谈诗论道,生活惬意逍遥。

在官场中,能够保持本真,不借助卑劣手段,还能仕途顺遂,足见贺知章魅力非凡。

他这般洒脱随性、神清志逸的风度,颇具魏晋名士的风骨,难怪凡是与贺知章交往之人,无不喜爱他。

就连大唐诗坛的两位巨匠,诗仙李白和诗圣杜甫,在当时都是他的拥趸,对贺知章出众的才学和高尚的人品,极为仰慕。

在贺知章的一生中,不仅官运亨通,诗酒为伴,而且寿数也远超同龄人,是大唐诗人中长寿者之一。

白居易享年75岁,刘禹锡71岁,李白62岁,王维61岁,杜甫59岁,王昌龄59岁,孟浩然51岁,杜牧50岁,李商隐47岁,刘希夷30岁,李贺27岁,王勃26岁。

他生活在唐朝的鼎盛时期,几乎完整地经历了开元、天宝盛世。在他去世十多年后,才爆发了安史之乱,他完美地避开了动乱年代。

他出生时,大唐正蓬勃发展;离世时,依旧繁荣昌盛、万国来朝。

福禄双全,名利皆收,生活洒脱自在,人生如此,堪称完美。

天宝三年(公元744年),贺知章已至86岁高龄,几乎成为大唐的长寿传奇。就在这一年,他生了一场重病,与以往的小病不同,这次他病重到卧床不起,几乎失去意识。

不过,上天似乎依旧偏爱这位老人,贺知章挺过了这场大病。但病后的身体已然油尽灯枯,他清晰地意识到自己时日无多,于是在身体稍有好转时,便向唐玄宗(李隆基)上书,请求告老还乡,安享晚年。

起初,唐玄宗未予应允,实是不舍,对于这位心思纯净、不追逐名利的老臣,他甚是喜爱。

然而,或许这场大病让贺知章心中对故乡的思念愈发强烈,他此刻犹如一片渴望归根的落叶,满心都是对故乡的眷恋。

于是,贺知章多次上书请辞,并请求将自己在京城的住宅改为道观。面对这位年迈老臣的多次请求,唐玄宗终是不忍拒绝,最终批准了他的请辞,并将道观赐名为“千秋观”。

当然,唐玄宗并未亏待贺知章,紧接着便下旨将镜湖的一角赐予他。“天宝初,病,梦游帝居,数日寤,乃请为道士,还乡里,诏许之,以宅为千秋观而居。又求周宫湖数顷为放生池,有诏赐镜湖剡川一曲。”

就这样,这位阔别家乡五十载的游子,终于踏上了归乡的征程。

他还乡之日,唐玄宗亲自在京城东门设帐,与百官一同设宴为贺知章饯行。

唐玄宗给予了他极高的送别规格,大唐的诗人们也纷纷以诗歌为这位诗坛常青树送行。

在这般礼遇下,贺知章离开了京城,拖着病弱的身躯,朝着故乡进发。沿着记忆中的道路,重回江南故乡。

阔别故乡五十载,历经无数沧桑,乡音未曾改变,但两鬓已然斑白。

不知贺知章在回乡途中,是否会如宋之问那般“近乡情更怯,不敢问来人”,但当他真正踏上故乡的土地,还未来得及享受重逢的喜悦,村口的几个孩童却笑着询问他是从何处而来的客人。

这一刻,贺知章的心中想必充满了悲伤与凄凉,阔别五十载,自己竟成了故乡的陌生人……

思绪万千,感慨交集,贺知章挥笔写下了这首千古佳作《回乡偶书》。

《回乡偶书》

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

“鸟飞反故乡兮,狐死必首丘”,故乡永远是一个人内心最温暖的港湾。

年少时,满怀一腔勇往直前的冲劲,总是渴望出去闯荡,见识广阔的天地。

而当步入暮年,拼搏的心思渐淡,心中开始怀念那个面积不大,却承载着童年回忆的地方。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,贺知章年轻时离开故乡,赴京赶考,高中状元后一直在京城为官,直至86岁高龄才归乡。地道纯正的吴地方言,他未曾忘却,但曾经那个意气风发的少年已不在,归来的是一位老态龙钟、须发皆白的老人。

“儿童相见不相识,笑问客从何处来”,五十年的时光太过漫长,长到曾经儿时的玩伴都已离世,乡间这些欢蹦乱跳、嬉戏玩耍的孩童,或许是故人的后代。

而自己太久未归乡,以至于这些小孩觉得陌生,将自己视为远方来的客人。

相见不相识又何妨,贺知章最终释然了。在生命的最后时光,能够回到故乡,欣赏故乡的山水,安然度过余生,本身就是一种幸福。

也正是在这样的心境下,贺知章写下了《回乡偶书·其二》。

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

春风轻拂杨柳,温柔地抚摸着脸颊,眼前的镜湖水波光粼粼,故乡的山水美不胜收。在这般美景的陪伴下,贺知章安然长眠,实现了叶落归根的心愿。

人的一生匆匆忙忙,奔波不停,不断向着远方前行。但无论走得多远,到了晚年,都渴望回到生命起始的地方,寻求心灵的宁静归宿。那里是一生的起点,也是一生的终点。