1946年,刚刚结束抗日战争的中国,又陷入了一场新的内战。战火纷飞,人民流离失所。东北战场,作为解放战争的主战场之一,也成为国共两党争夺的焦点。

当时的东北,无论是城市建设规划,还是轻重工业、交通基础设施等诸多方面,放眼整个东亚,也都是首屈一指的存在,再加上东北有三江平原、松嫩平原以及辽河平原和大片的黑土地,其农业生产基础也是异常发达。

再者,从地理战略位置来看,东北位于北方,而纵观古代中国战争史,大凡是从北往南打无往而不胜,反之,从南往北打往往难以取得胜利,满清入关就是凭借着东北优渥的地理区位,最终才有问鼎天下的资本。加之当时的东北紧邻苏联和朝鲜,相对来说也更容易争取到外部战争要素的支持。

所以,就当时的情况而言,谁能拿下东北,谁就有问鼎天下的实力,为此,毛主席就曾说,哪怕全国各地的根据地丢了都不要紧,只要拿下了东北就行。

正是因为国共双方都明白东北的重要性,因此,两党在争夺东北的过程十分激烈,我军虽然早在抗日战争后不久,就提前派出了大批干部进入东北,但东北在抗战14年期间,我党的基层组织被日军破坏得十分严重,民众基础也几乎为零,东北地区民众更多的仍旧停留在只认国民党层面上,所以要在短时间内发动群众,拉起一支队伍显然不现实。

而这个时候也只能从关内调集队伍入关了,对此,毛主席想到的是林彪。林彪当时已经被任命为山东军区司令员了,山东原本就有不少他的老部下,人事熟络不需要磨合,上来就可以指挥作战,很好!

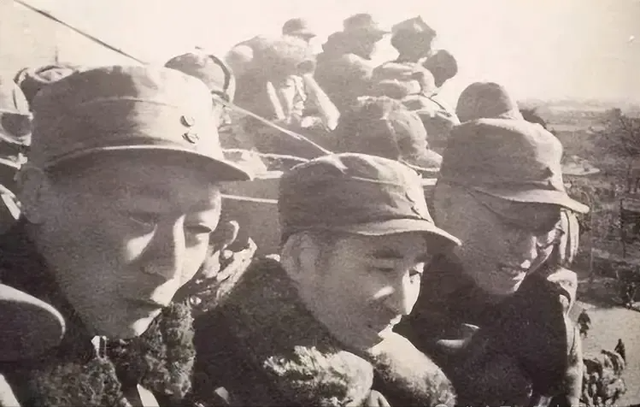

正当林彪走到半路,中央立马给他发电报,要求他立刻改道去东北,来完成解放东北的任务。要知道,当时我军进入关内主要是靠徒步行军,而蒋军则是在美军飞机和军舰的帮助下进入东北,相比之下,我军后勤、武器弹药等无法及时跟上,且长途行军容易疲劳,而蒋军就没有这些问题,他们完全可以在东北以逸待劳。

所以,一开始当我军进入东北时,形势急转直下,大片地盘不断丢失,林彪也连战连败,最夸张的时候,甚至就连林彪的司机和作战科长都叛逃了,林彪甚至一度有退守苏联境内的打算。

比如,在1946年4月的“四平保卫战”中,林彪率领的民主联军,在付出8000人的代价、歼灭国民党军一万多人后,最终主动撤出四平。这一决定引发了巨大的争议,一些人甚至将他称为“逃跑将军”,认为他畏战怕死,缺乏战略眼光。在那个年代,这种指责无疑是沉重的。

然而,就是在这个时候,尽管林彪连吃败仗,但毛泽东却做出了一个出乎意料的决定,他重用林彪,彻底将东北地区的党政军大权交给了他。

这个决定,在当时引起了巨大的争议,也让许多人感到不解。毕竟,林彪刚刚经历了失败,在军队内部也失去了威望。为什么毛泽东会在这个时候,选择信任他?

这要从林彪在东北的履历说起。1945年8月,日本宣布投降后,中共中央派遣了以彭真为首的东北局,以及以林彪为首的东北民主联军,进驻东北。当时,国民党也对东北虎视眈眈,并派出了大量军队进驻。东北局和东北民主联军面临着极其复杂的形势,他们不仅要与国民党争夺地盘,还要面对国民党军队装备精良、战斗力强大的挑战。

林彪作为东北民主联军的总司令,肩负着重要的责任。他深知,东北地区的战略位置十分重要,如果能够牢牢控制东北,就能为解放全中国奠定坚实的基础。然而,当时东北民主联军的实力并不占优,林彪必须采取灵活的战术,才能与国民党军队周旋,并最终取得胜利。

林彪的作战思想,是“以运动战为主,配合防御作战,并适当进行攻坚战”。他认为,东北地区广阔无垠,地形复杂,适合进行运动战,而国民党军队则习惯于打阵地战,一旦进入运动战,就会陷入被动。

林彪的作战思想,得到了毛泽东的认可。毛泽东一直主张“游击战”的战术思想,他认为,中国共产党要战胜国民党,必须发挥自身优势,灵活机动,以弱胜强。林彪的作战思想,与毛泽东的战术思想不谋而合。

然而,在实际作战中,林彪的战略思想却遇到了阻碍。东北局的一些领导人,并不认同林彪的作战思想。他们认为,应该以防御作战为主,避免与国民党军队正面交锋。

这与当时东北局的战略目标有关。东北局的目标是“独霸东北”,他们希望能够将东北地区牢牢控制在手中。而林彪的战略思想,则是以运动战为主,他认为,不应该死守东北,而应该将国民党军队引进来,然后伺机而动,各个击破。

在四平保卫战中,林彪的战略思想与东北局的战略目标产生了冲突。林彪认为,应该主动撤出四平,保存实力,避免与国民党军队进行正面交锋。而东北局则认为,应该坚守四平,并最终取得胜利。

最终,林彪的建议得到了毛泽东的支持。毛泽东深知,东北民主联军在装备和兵力上都处于劣势,如果一味死守,最终只会导致失败。

“四平保卫战”的胜利,虽然付出了一定的代价,但也证明了林彪的战略思想是正确的。林彪在战役中,不仅有效地保存了实力,还积累了丰富的作战经验。

毛泽东在四平保卫战后,对林彪的军事才能更加信任。他也意识到,东北局的一些领导人,并不完全理解林彪的战略思想,也无法真正发挥林彪的才能。

为了改变东北地区的局面,也为了更好地实施战略部署,伟人这才作出了这样重大的决定。

伟人的这个决定,是经过深思熟虑的。他相信林彪的军事才能,也相信林彪的忠诚。他认为,林彪是能够带领东北民主联军取得胜利,并最终解放全中国的领袖。

伟人对林彪的重用,不仅是出于对林彪军事才能的认可,也是为了更好地实施解放全中国的战略。他希望能够将林彪的才能发挥到极致,为解放战争的胜利做出更大的贡献。

然而,伟人对林彪的信任,也并非是一帆风顺的。在之后的日子里,林彪的表现也并非没有让毛泽东失望的时候。

1948年,在辽沈战役即将打响的时候,林彪提出了先攻打长春的方案,而毛泽东则倾向于先打锦州,因为锦州是东北地区的门户,占领锦州就能将国民党军队困在东北,并最终取得全面的胜利。

面对林彪的建议,毛泽东并不完全认同,但他最终还是同意了林彪的方案,因为林彪表示有把握在短时间内攻下长春,并保证不会影响南下作战的计划。

然而,长春战役的进展却并不顺利。林彪的军队在攻打长春的时候,遇到了强烈的抵抗,战事陷入胶着状态。眼看着长春久攻不下,林彪终于意识到,他之前的判断错误了,毛泽东的战略才是正确的。

于是,林彪改变了计划,决定南下攻打锦州,并最终取得了胜利。

这次事件,也体现了林彪的性格特点。他固执己见,缺乏灵活性,在面对困难的时候,也缺乏果断的决断力。

毛泽东对林彪的这种性格特点,也早有察觉。他在之后的几年里,一直在关注着林彪,也一直在观察着林彪的言行。他希望能够帮助林彪克服自身性格上的缺陷,更好地为革命事业服务。

然而,历史的轨迹总是难以预测。林彪最终还是走向了歧途,并在“九一三事件”中坠机身亡。他的悲剧,也让我们看到了,即使是伟大的领导人,也无法完全掌控历史的走向。

毛泽东对林彪的重用,是一个充满争议的决定,也是一个耐人寻味的故事。它让我们看到了毛泽东作为政治家和军事家的复杂性和多面性,也让我们看到了历史的复杂性和不可预知性。

林彪的悲剧,不仅是一个个人的悲剧,也是一个时代的悲剧。它提醒我们,即使是最伟大的英雄,也可能被欲望和私心所左右,最终走向自我毁灭。