彭德怀的一生就是一部军事史,从建军,治军,领军;无论是治国,或是平天下都创造了很多第一。彭德怀从反军阀战争,土地革命时期,创建根据地,红军时期的五次反围剿,万里长征,八年反法西斯战争,解放战争,抗美援朝反霸权战争;建国后的国防建设,军事科学与军事教育的发展,军种的转变与现代化军队的发展,是中国军队从小到大,从弱到强的富国强兵之路,是中国军队的军魂,是一部宏伟完整的军事史。

彭总雄才伟略,德怀天下,千古一帅,深受人民爱戴!彭总的一生创造了很多奇迹,创造了很多第一;彭总还说:“说大话,说假话,一害自己,二害国家,没有一点好处,今后需特别注意实事求是,不要弄虚作假,只有讲真话,对一切事物采取老实的态度,才主动而不被动”。彭德怀一生能做到的事,很多将帅,国家领导人是做不到的。

第一建军,“平地一惊雷”,彭德怀领导平江起义,创建红五军,扩大到红三军团,创建湘赣边根据地,扩大中央苏区,成为中央红军的中流砥柱。

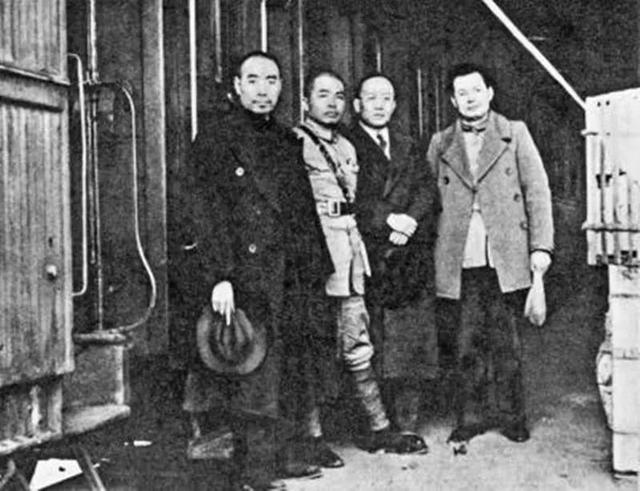

彭德怀领导平江起义

彭德怀领导平江起义

创建华北敌后根据地,彭德怀在华北领导八路军创建华北敌后根据地,坚持八年反法西斯抗战,取得了抗日战争的胜利。

第二治军,在湘军第一团建立“士兵委员会”,订立反对帝国主义、封建军阀,维护士兵权益的会章,官兵一致。培养进步官兵,为日后起义培养人才。也为后来军队的发展壮大奠定坚实的基础。

“新式整军运动”,是彭德怀在西野调研,总结出来的“三查”与“三整”结合的军事政治运动。新式整军运动的方针是以自我教育为主,开展批评和自我批评,惩前毖后,治病救人。查整活动是在经过诉苦教育,提高阶级觉悟和政治觉悟的基础上,采取民主的形式和自我教育的形式展开的。“三查”就是查阶级、查工作、查斗志。“三整”就是整顿组织、整顿思想、整顿作风。“三查”与“三整”结合起来进行,边查边整。通过查整,达到提高思想觉悟,增强团结,纯洁和巩固部队,改进工作作风及提高工作效率的目的。

在诉苦和“三查三整”的基础上,各部队广泛开展政治民主、军事民主、经济民主“三大民主”运动,把整军运动同部队群众性的练兵、杀敌立功运动结合起来。

西北新式整军运动,就是以诉苦、三查为中心的群众性运动。诉苦,就是诉旧社会和反动派给人民带来的苦;

三查,就是查阶级,查思想,查斗志。在诉苦三查的基础上,再展开官教兵,兵教官,兵教兵的群众性大练兵。“新式整军”也好,“诉苦三查”也好,这些提法都是后来总结出来的。

一开始,彭德怀也并无“经验”,他也是边实践边摸索。据野司的同志回忆,在整军运动中,彭德怀自始至终都是深入最底层的士兵中,找士兵了解情况,谈心,交流意见。他亲自召开会议,听取汇报,总结经验,推广典型,并及时传达中央指示。虽然两个多月没打仗,但彭德怀日日夜夜象打仗一样繁忙。

诉苦运动先是有些一同参军的战士,三三五五走到一起,说同乡的谁,某某在战斗中牺牲了。他们义愤填膺地诉说胡宗南的飞机如何疯狂地轰炸扫射,自己的老乡、战友如何壮烈地倒在血泊之中。血的控诉引起了血的联想,其他战士也把自己父母,兄弟姐妹如何惨死在地主恶霸的压榨下家破人亡的苦难,和悲惨遭遇等情况诉说了出来。

这些贫苦农民入伍的战士,在激动,愤怒之下,他们干脆供起死难者的灵位,以示吊念,各自哭诉一番之后,举手在灵前宣誓,决心为死去的父母兄妹报仇雪恨。

在那个苦难深重的岁月里,人人都有一本血泪债,谁家没有伤心事,经过战士的一翻诉苦,就象一镐掘开了战士心中苦难海汪洋的堤坝,满腹苦水化作悲痛的眼泪奔涌而出。

从开始几个战士的诉苦,带动了全班、全连的诉苦,带动了解放战士(俘虏兵)的诉苦热情。在诉苦的基础上,干部们又引导大家展开了谁养活谁的讨论,引导大家挖苦根,使大家认识到,苦根就是反动统治,要报仇雪恨,要挖掉苦根,就必须打倒反动派。

这样一搞,战士们如茅塞顿开,战士们明白了“为谁扛枪,为谁打仗,为谁牺牲?”敌人的本质,人民军队的宗旨,全都明白了,部队的阶级觉悟和战斗力有了空前提高。

上级抓住了连队这些典型经验,及时推广,整个西北野战军的诉苦运动就广泛开展起来了。这就是解放军的“新式整军运动”,随后在全军推广。

1946年夏,内战全面爆发,国军前面进攻解放区。毛泽东亲自参加西北野战军的前委扩大会议,听取了部队开展诉苦和三查运动汇报,肯定了西北野战军的做法,高兴地说,我们从中央苏区起,就想找到一个教育俘虏兵的好形式,这次诉苦三查的办法把这个问题解决了。并且向全军推广。

“新式整军运动”中的“诉苦”和“三查”极大地提高了全军指战员的政治觉悟,纯洁了队伍,整顿了纪律,从而使全军能够克服各种困难战胜敌人。

新式整军运动揭发和纠正了军队内部存在的成分不纯,和作风不纯的问题,清除了军队中存在的各种错误倾向和不良现象,激发了广大指战员的革命热情,增强了部队的凝聚力和战斗力。

同时,新式整军运动同我党正确进行着的整党运动、土地改革运动相结合,同我党缩小打击面,坚决团结全国百分之九十以上人民大众的正确方针相结合,这样就会使人民解放军的战力无敌于天下

毛泽东在《评西北大捷兼论解放军的新式整军运动》中高度评价新式整军运动对我军战斗力的巨大作用,着重指出,“西北野战军的战斗力,比之去年是空前地提高了”。经过新式整军运动,西北野战军面貌焕然一新,指战员军政素质空前提高,部队战斗力大幅提升。

1948年2月,西北野战军在宜瓦战役中一举歼灭胡宗南集团主力5个整编旅3万余人,创造了“影响中原形势的西北空前大捷”,充分显示出新式整军运动的巨大力量!

彭德怀总结推广的“新式整军运动”影响巨大,在全军推广,把解放军锻炼成战无不胜,攻无不克的铁军,铸造了新中国的军魂,成为军队的丰碑。

第三领军,彭德怀领军,敢打大仗、硬仗、恶仗,险仗,苦仗,敢挑重担,临危不惧,勇冠三军而闻名。

彭德怀带领湘军独立师第一团北伐武昌,领导红五军井冈山防御战,与数倍强敌交战。带领红三军团攻打长沙,苏区五次反围剿,长征,东征,西征,八年抗战;解放大西北,西北歼胡,千里跃进大沙漠,平匈奴;抗美援朝;彭德怀经历了一个前无古人,后无来者的国内外反霸权战争和国内反压迫战争。

第四,临危受命

在历史的重大关头,都起到扭转乾坤的作用,化腐朽为神奇,只有大才之人才能做到,彭总做到了,彭总的一生做了很多。

临危受命,第一次井冈山保卫战,第二次解放大西北,第三次抗美援朝反霸权战争,

毛泽东说:“彭总胸怀博大,顾全大局,智勇双全,不仅是一位优秀的军事家,更是一位政治家”。彭总一生“大爱无疆”,都能体现在治国平天下上,爱兵如子,为国为民,从不为自己谋私利。

在攻打兰州前,毛泽东对朱老总说:“在我们党内临危受命的事都落到了彭老总一人的身上了,井岗山保卫战,红五军的干部都不同意守山。彭老总说:你们入党比我早,现在面临红军生死存亡,山总得有人守吧?我们巨然上山了,就我们来守,让四军下山去,到外线作战。

随后又说:解放大西北,才那点人马,老彭主动挑起这副重担”。

抗美援朝,临危受命,老彭从不讲任何条件。

第五,主持军委工作(治军)

彭德怀主持军委工作,对军队实行重大改革,实行军衔制,兵役制,薪金制。

把单一兵种转向多兵种建设,陆军,海军,空军,火箭军,特种军等,完善兵种建设,实行精兵简政,主持编制军事条例,使军队进入现代化,正规化,科学化军队建设时期。使国家由战役防御,转变为战略防御。

国防建设,彭总亲自堪察万里海疆,是中国千百年来第一个亲自堪察万里海疆的统帅。

彭总亲自领导,筹建军校,培养军事干部,及筹建二弹一星等国防军事工程的建设,使国家军队迈入新征程,实现国人富国强兵的宏大志愿。

第六,彭德怀兵法

彭总雄才大略,千古一帅!彭德怀金戈铁马一生,智勇双全,战略战术大“开大合”,作战风格以“雷霆之势,铁血战法,勇冠三军”而闻名。无论是国内土地革命战争,抗日战争,解放战争,抗美援朝战争,只要和彭德怀交过手的敌人,都让对手闻风丧胆,心惊胆寒,惨败而归。

彭德怀在战场上最显著的一个特点就是“打破规律,反其道而行之”,兵法云:“兵者诡道也”

刺猬战术,痛击马军,彭德怀采用的是“刺猬战术”(刺猬缩成球状),官兵以班排组成“球形阵法”对付骑兵,使冲杀而来的骑兵被四面飞来的弹雨射中,瓦解敌人的战力,给敌人造成毁灭性的杀伤力。

围点打援,宜川大捷

“围魏救赵”,是“三十六计”中的第二计。这一计,彭德怀用的炉火纯青。这就是后来的“围城打援”的战法。

彭德怀在南征北战的岁月中,“围城打援”,攻坚克城,歼灭敌方援兵,是常用的兵法之一,屡战屡胜。

声东击西,诱导敌人

“声东击西”,是“三十六计”中的第六计。作为军事大家的彭德怀把“声东击西”运用的极为熟练,“可以用人为的方法造成敌军的过失,混乱,错觉,误判等,进行意想不到的打击。

在长期的军事实践中,彭德怀把“声东击西”运用的炉火纯青,诱导敌人做出错误的决定,以少胜多,以少胜强,取得了一次又一次的胜利。

在诱导强敌,创造战机,彭德怀善于“抛砖引玉”,后发制人。

彭德怀采取分割、围歼的战术。美军实力强大,志愿军装备差。志愿军对美军尽力进行分割,使之成为一块一块,再分别进行围歼。这样,美军火力再强大,也是寡不敌众。最后,美军逃出包围圈,早已是心惊胆战,只顾命逃命。

彭德怀兵法谋略,刺猬战术,蘑菇战术

作为大兵家的彭德怀,深通谋略,兵法,心怀天下,不畏生死的大格局。以敢打大仗、硬仗、恶仗,险仗,勇冠三军而闻名。彭德怀的军事指挥艺术,蕴含着丰富的战略战术思想和将帅之道,是军事史上的宝贵财富。打得20世纪的军事强者毫无还手之力。

彭总雄才大略,千古一帅!彭德怀金戈铁马一生,智勇双全,战略战术大“开大合”,作战风格以“雷霆之势,铁血战法,勇冠三军”而闻名。无论是国内土地革命战争,抗日战争,解放战争,抗美援朝战争,只要和彭德怀交过手的敌人,都让对手闻风丧胆,心惊胆寒,惨败而归。

反其道而行之,敢于险中求胜

自古以来,在战场上有大智慧的统帅,都很注重谋略与战术。两军交战,先谋定而后动。不是单纯靠的人数和蛮力来取胜的,靠蛮力和人数只能送死,这是有违将帅之道的,也不符合用兵的法则。尤其在近代战争中,就更加注重谋略与智慧。规律是千变万化的,彭德怀在战场上最显著的一个特点就是“打破规律,反其道而行之”,兵法云:“兵者诡道也”。

“反其道而行之”,这一用兵之道,在彭德怀为将之初,就用得最为淋漓尽致。1927年,彭德怀尚还在湘军之中,他率领一个营去进攻驻防在长江边上的川军杨森,当时恰逢长江涨水,渡江攻克敌人的作战方案陷入困境之中。

很多人都认为要等到长江水势回落之后,再开始渡江攻打杨森,这样是一个万全之策,对战士们的生命负责任。就在大家都坚持各自看法的时候,彭德怀说出了自己的看法。

不按套路作战,彭德怀觉得现在的长江水虽然处于上涨阶段,但现在的长江水对战士们的生命并没有什么威胁,毕竟江水没有想象的那么可怕,要是军队趁着现在这种特殊的时机强渡长江攻打杨森,杨森一定不会防备,可以打得他措手不及。

彭德怀的这个建议可谓是出其不意,在常人眼里看来,现在涨水明显不适合渡江,敌人当然也是这种想法,必然会掉以轻心,不加防备。要是借助敌人防备空虚之际,渡江而战,必然会打得敌人措手不及,后来按照彭德怀的建议,部队渡过长江,打了一场漂亮的胜仗。

诸如此类的战役,彭德怀南征北战一生,数不胜数。这说明了彭德怀为将之道的雄才大略,彭总总能看到别人看不到,想不到的东西,出其不意,不按套路出牌,克敌制胜,取得了意想不到的战绩,这就是湘军时期的彭德怀。

刺猬战术,痛击马胡

1935年10月19日,红一方面军改编了“工农红军陕甘支队”,彭德怀任总司令。尾随红军的敌人是宁夏军阀马鸿宾部和东北军白凤翔部3个骑兵团。

吴起镇伏击战,彭德怀亲赴前线观察地形,分析了敌骑兵的特点,利用吴起镇的高塬深沟,摆兵布阵,以第2纵队为左翼,在头道川设伏;第1纵队为正面,从西南山一带发动进攻;第3纵队则埋伏在三道川,阻击西南方向来敌,保证头道川战斗的顺利进行。

21日一大早,马鸿宾的第35师骑兵团杀气腾腾地冲进了红军的伏击圈。突然,陕甘宁支队万枪齐发,轻、重机枪同时射击,子弹像雨点一般向马家军骑兵射去,手榴弹接连不断地在敌群中炸开,尘土飞扬,人喊马嘶,鬼哭狼嚎,前面的敌军纷纷滚落马下,乱作一团;后面的骑兵止不住往前冲,跌下马来的,踩死的,撞死的不知其数;

止住马的官兵立刻从马背上跳下来,一手提枪、一手牵马持枪作战,攻击行动受到限制,很难提高战斗力,没多长时间,马家军就被打得死的死,逃的逃,一些滚下马的伤兵,被惊吓的马活活踩死,有的脚还挂在马蹬上,被惊马拖着狂奔,使马家军心惊胆寒。

彭德怀采用的是“刺猬战术”(刺猬缩成球状),官兵以班排组成“球形阵法”对付骑兵,使冲杀而来的骑兵被四面飞来的弹雨射中,瓦解敌人的战力,给敌人造成毁灭性的杀伤力,取得了红军进入陕北的第一个大胜仗。

这场“砍尾巴”战斗在彭德怀的指挥下,经数小时激战,共歼敌1个团,击溃2个团,击毙击伤敌600余人,俘敌700余人,其中有马术教官、兽医及会钉马掌、修马鞍具的人员,缴获一批轻重武器和约1000匹战马,补充了红军新组建的骑兵连。中央红军经过此次战斗,结束了敌人的追剿,为陕甘支队与红15军团在陕北会师扫清了一大障碍。

作为人民军队的一员名军事统帅,彭德怀亲历过20世纪中国的各种军事斗争,他的军旅生涯就是开国将帅们探索、追求、奋进的一面镜子。

在漫长的军旅生涯中,在和国内外各种对手的较量中,彭德怀从旧军队中的普通一兵成长为一位开国元帅。在横戈立马、主政中枢的历程中,彭德怀都展现出了令人叹服的军事谋略。

围点打援,宜川大捷

“围魏救赵”,是“三十六计”中的第二计。这一计,彭德怀用的炉火纯青。这就是后来的“围城打援”的战法。

彭德怀在南征北战的岁月中,“围城打援”,攻坚克城,歼灭敌方援兵,是常用的兵法之一,累战累胜。

1948年1月初,西北野战军司令部讨论战略进攻方向时,彭德怀提出转入外线作战,南出陕中:“打宜川,调洛川(敌人);歼灭刘戡,收复延安。”

宜川东依黄河,西连洛川、鄜县(今富县),是陕东战略要地,胡宗南视为关中屏障,在这里设有兵站,由整编第七十六师一部(第二十四旅)防守。延安仍被胡军占领,由整编第十七师两个旅驻守;在延安、宜川之间,整编二十九军军长刘戡指挥两个整编师集结于洛川一带地区机动,以便北援延安,东援宜川,阻止西北野战军南下,企图实现其“驰援三面”的目的。

1月底,彭德怀在米脂县吕家沟召开野战军旅以上干部会议。确定进行宜川战役。一部兵力猛攻宜川,调动洛川敌军来援;集中兵力在运动中歼灭援敌,然后攻城。为确保打援成功,彭总明确提出:“在战术上,攻城部队应积极佯攻,功而不克,逼敌驰援;打援部队应发扬英勇顽强的战斗风格,速战速决。”

在部署攻打宜川的同时,彭德怀即着手进行打援的准备。他依据侦察,分析敌军从洛川等地增援宜川,可能走三条路线:一是由瓦子街到宜川。这条公路,便于大部队机动,距离近,增援快,可迅速解宜川之围,但有遭野战军伏击的顾虑。二是经石堡(黄龙)到宜川。也是一条公路,但路况差、距离远,不利于速援。三是沿第一条道路以北的进士庙梁到宜川,这是条山间小路,地形复杂,重武器不易通过。

彭德怀在野战军司令部分析了敌人的行军路线。他很定地说:“胡宗南志大才疏,好大喜功”。“根据敌军过去的作战行动规律,刘戡从自身的安危着想,肯定会走小路。但下命令的是胡宗南,不是刘戡,……此人又主观性强,骄横跋扈,必然命令刘戡经第一条道路驰援。”

宜川城地势险峻,悬崖绝壁,不易攀登。城西是外七郎山,与内七郎山相连,被城墙与壕沟隔断。正北是老虎山,西北是太子山,东南是凤翅山,都高达百米,形成天然屏障,是个易守难攻之地。

此前,胡宗南视察宜川时,曾狂妄地对刘戡说:“要打两个仗,一面坚守宜川,共军攻城就消灭它一部,援军出动在外线再消灭它一部。”胡宗南的狂妄计划,与彭德怀的“围城打援”正好针锋相对。

2月24日,西北野战军攻城部队完成对宜川城的包围;27日,占领了宜川外围主要据点,等敌军来援。一切不出彭德怀意料,胡宗南接到宜川守敌求援信号,火速下令刘戡指挥两个整编师即速驰援。

刘戡接到命令后,连会都没有来得开,就下达出发命令,27日进到瓦子街地区。28日凌晨4时,彭德怀下令:决定于次日拂晓发起总攻,歼灭来援之敌。激战至3月1日下午4时,西北野战军占领了公路两侧全部阵地,国民党军两个整编师全部被歼,刘戡走投无路自杀。

3月2日,西北野战军对宜川守敌发起总攻。3日上午8时,全歼宜川守敌第二十四旅,旅长张汉初被俘。至此,宜川、瓦子街战役胜利结束,歼灭胡宗南集团共2.9万多人。

接到大捷宜川的战报,毛泽东欣慰不已的说:“在西北战场上,这是第一个大胜仗。”“这次胜利改变了西北的形势,并将影响中原的形势。”

3月13日,蒋介石给胡宗南的“手启电”则悲叹:“宜川丧师,不仅为国军剿匪最大之挫折,而其为无意义之牺牲,良将阵亡,全军覆没,悼痛悲哀,情何以堪!”

声东击西,诱导敌人

“声东击西”,是“三十六计”中的第六计。作为军事大家的彭德怀把“声东击西”运用的极为熟练,“可以用人为的方法造成敌军的过失,混乱,错觉,误判等,进行意想不到的打击。

孙子云:‘示形’之类(示形于东而击于西,即所谓‘声东击西’)。”“错觉是什么呢?‘八公山上,草木皆兵’,是错觉之一例。‘声东击西’,是造成敌人错觉,误判的法则之一。封锁消息,制造假消息,采用各种手段欺骗敌人的方法,让敌人做出判断错误和行动错误的行为,做出错误的决定,把自己推向死亡。”

在长期的军事实践中,彭德怀把“声东击西”运用的炉火纯青,诱导敌人做出错误的决定,以少胜多,以少胜强,取得了一次又一次的胜利。

1928年8月20日,彭德怀指挥平江起义的红五军南下井冈山。9月初,红五军南下江西万载地区受挫,遂折回平江与江西铜鼓、修水三角地区休整。考虑到周边敌人严密封锁红五军南下,彭德怀决定采用“声东击西、欲南先北的策略,出敌不意,再上井冈山”。

于是,他指挥红五军主力突然北上,在湖北通城、通山、九宫山一带活动,沿途消灭了多股民团、警察,捣毁国民党县区政府,向群众分发没收的财物,不但扩大了红五军的影响,还给敌人留下了“落地生根”的印象。红五军在湖北“大张旗鼓的打土豪分田地,建立工农政府”,造成扎根湖北的假象,使江西军阀隔岸观火,放松戒备。

一个月后,彭德怀指挥红五军突然隐蔽南下,从九宫山经修水返回平江,再取道湖南浏阳到铜鼓。江西军阀没有想到,红五军这么快就南下。红五军一路势如破竹,于11月17日攻占万载。11月下旬,红五军在江西莲花县城北与红四军接上头,成功实现了上了井冈山,成为了中国革命的洪流。

抗美援朝,1951年4月28日,抗美援朝第五次战役进行了6天,东、西两线战场进展不一:担负战役牵制任务的东线战场(由朝鲜人民军组织)进展不大;西线(志愿军为主,分为左翼、中路、右翼)右翼集团向南前进了50多公里,解放了“三八线”以南的开城等地。

从而使整个战线形成了由西南逐渐向东北延伸的一条斜线态势,造成了东线战场三个南朝鲜师左侧翼暴露。这时,彭德怀判断:在西线战场上,顾虑到国际影响,美军主力会死守南朝鲜首都汉城,诱志愿军深入给予以极的大杀伤;

相反,东线战场上,三个南朝鲜师勉强支撑,战斗力比较弱,中朝联军有歼敌机会。于是,彭德怀果断作出决策:西线战场左翼、中路兵力向东线转移,寻求歼灭三个南朝鲜师。由于担心敌人发觉西线志愿军重兵东移,彭德怀精心导演了一出“声东击西”的好戏:西线右翼志愿军第十九兵团在汉城以东、汉江上游实施渡江佯动,朝鲜人民军第一军团在汉城以西、汉江下游实施渡江佯动,确保东移的志愿军第三、第九兵团与朝鲜人民军第三、第五军团聚歼三个南朝鲜师。

“中朝联军在东线发起进攻后,部署在西线的第十九兵团三个军和朝鲜人民军第一军团,于5月16日夜以一部兵力在汉城方向和汉江下游实施佯攻,对敌军阵地进行攻击。

中朝联军伪装成迂回汉城和渡汉江南进的态势,以迷惑牵制敌人。这是彭德怀预先部署的方案,这方案果然奏效。当人民军第一军团派出一部兵力在汉城以西渡江时,‘联合国军’十分慌乱,立刻调动兵力迎战,确实被人民军向汉城佯动所迷惑。

敌人连声惊呼:‘汉城正面临着第三次攻克的危机。’人民军的佯动有力地配合了东线中朝联军的作战行动。”之后,东线战场取得大捷:“中朝联军密切配合,17日上午即将南朝鲜军第三师和第九师退路切断……惊慌万状的敌军混乱一团,迅速溃散,企图向东南方向突围逃窜,但此时退路已被切断。中朝联军密切配合,并肩作战,对被围之敌发起猛烈攻击。

诱敌深入,临机善断

西北战役,“抛砖引玉”,是“三十六计”中的第十七计。这一计重在诱敌深入,后发制人,因此要巧妙应用“诱敌之法”。诱敌的手段有很多,但最巧妙的手段是“引诱,误导,制造假象,示弱,制造混乱,凝兵,干扰,袭扰”等,挖好坑让敌人上钩,以加深敌人的困惑。所谓“凝兵”,就是故意使旌旗参差不齐、金鼓音调杂乱,诱使敌人以为我方士气低落,兵力不足,判断错误,大胆前来攻击。

用这些假象来扰乱敌人的判断,做出错误的决定。还有遗弃老弱伤兵、粮草辎重,枪支弹药等,以其为饵,诱使敌人以为我方溃不成军,无力再战,放松战备,大胆前来追击。由于遗弃老弱伤兵、粮草辎重为军中命脉,只有真正败退之敌才会出现这种现象,才会误导更深,放松戒备,取得更大的胜利。

在诱导强敌,创造战机,彭德怀善于“抛砖引玉”,以收后发制人之功。

1947年4月下旬,蒋总裁得知西北野战军在吴堡、葭县(今佳县)、绥德附近活动的“情报”后,遂命令占领延安的胡宗南部迅速北进,命令驻防榆林的邓宝珊部南下米脂、葭县策应,企图将西北野战军围歼,或逼其东渡黄河。胡宗南除派一个旅加强蟠龙镇的守备外,其余九个旅兵分两路北上。

此时,西北野战军正隐蔽蟠龙附近。为夺取敌人的物资,消灭胡军的有生力量。同时,锻炼西北野战军的攻坚能力,彭德怀决定攻打蟠龙,为进一步迷惑敌人,把敌人主力调远。彭德怀采取的正是“抛砖引玉”之计。彭总“投敌所好”,以第三五九旅一部配合绥德军分区两个警备团,假扮主力向北撤退,节节抗击敌人,边战边退。同时,野战军司令部给他们配备了一部电台,报务、译电人员。让他们一路频繁收报、发报,以迷惑敌人的电台侦查。

遵照彭德怀的指示,他们故意在沿途丢弃一些臂章、旧鞋袜和衣物,锅碗,制造假象,诱敌加快北上。为不露破绽,有一次郭鹏向野战军司令部汇报当日战况及到达位置时,彭德怀特意电告:“臂章、符号、鞋袜等物不要丢得太多,多了反而会引起敌人怀疑。因为敌人不是傻瓜。”

郭鹏所部假扮主力之法引诱胡宗南部,顺利地吸引了敌九个旅的兵力向北疾进。这时,彭德怀率领西北野战军司令部机关,驻扎在与敌人仅隔一个山头的新庄。

当胡宗南部队刚刚过去,彭总就从炕上一跃而下,说:“‘大路朝天,各走一边!’敌人向北,我们向南,各走各的路,各办各的事嘛!”命令队伍立即向蟠龙进发。

5月2日晚,就在胡宗南部占领绥德并大肆宣传之时,西北野战军打响了蟠龙攻坚战,全歼守敌,蟠龙是胡宗南的粮草,弹药补给站,使胡宗南遭到了雷霆一击!

朝鲜战场

1950年11月5日,抗美援朝第一次战役胜利结束。中朝军队把“联合国军”从鸭绿江边赶到了清川江以南,粉碎了麦克阿瑟企图在感恩节前占领全朝鲜的狂妄计划。

6日,麦克阿瑟下令“联合国军”以部分兵力开始试探性进攻,并向全世界放出豪言:要在圣诞节前结束朝鲜战争。7日夜,面对优势装备强敌的攻势,彭德怀主持召开志愿军党委会,胸有成竹地说:“我的意见,应先避其锐气,以强示弱,麻痹敌人,部队向后撤退30公里左右,目的是故意示弱,迷惑敌人,采取边打边退,诱敌深入,分散敌人,寻机歼敌,在运动中消灭敌人,这也是我军以劣势装备战胜优势装备之敌的战斗方法。”

于是,志愿军前线部队依计行事,以部分兵力节节抗击,主力向后转移,并作出“无力再战”的假象;在西线战场,放弃德川、飞虎山、博川一线阵地,把敌人引过大同江;

在东线战场,放弃第一次战役中曾重创过敌人的黄草岭,把敌人引到长津湖畔。在诱敌过程中,根据彭德怀指示,志愿军一线部队佯装“怯战败退”,北撤中故意在道路上丢弃一些枪支、器材。

志愿军这些诱敌假象,使狂妄的麦克阿瑟作出错误的判断,志愿军“最多不超过六七万兵力,是一支装备极差,没有战斗力的部队”。于是,“联合国军”大胆北进,于25日全部进入彭德怀预设的伏击圈。25日黄昏、27日黄昏,西线、东线相继发起猛烈反击,鏖战到12月24日战役结束,共歼敌3.6万余人,其中美军2.4万余人,扭转了朝鲜战局。

走为上计,全歼破敌

“走为上计”,是“三十六计”中的最后一计,是败战计,打了败仗,只能逃跑。这一计重在“全师避敌”,在不利的形势下,主动避开强敌,保存自己的计策。

如果是胜利之师,想要消灭强敌,假装退却,诱导敌人使其来攻。先求立于不败之地,再根据当面敌情决定攻守,寻机歼敌。

与优势敌人交兵时,彭德怀总能成竹在胸,敢采“走为上”之策,化攻为守,麻痹敌人,以求更多的歼灭敌人。

1950年12月31日下午5时,中朝联军30多万人发起第三次战役。在中朝联军的猛烈攻势下,10多万“联合国军”拥挤在汉江北岸背水作战,怕再陷于被全歼的命运。

于1951年1月2日开始全线撤退。“联合国军士兵扔掉所有重炮、机关枪等重装备,爬上卡车向南疾驰。车上的士兵挤得车厢都要崩裂了,甚至携带步枪的人也寥寥无几。他们只有一个念头:把那可怕的敌人甩掉几英里!不要命逃跑!控制不住的‘后退狂潮’迅速蔓延开来,真是兵败如山倒”

这次战役,中朝联军在冰天雪地里忍饥挨冻,连续8昼夜追击,向南推进了80~110公里,将战线推进到“三七线”附近,并于1951年1月4日占领南朝鲜首都汉城。

此时,国内大小新闻媒体报道“志愿军占领汉城”的新闻广泛传播,全国人民热情高涨。在中朝两军内部一些人中,轻敌速胜的思想在迅速滋长,一些人兴高采烈地议论“美军要速逃,美军要撤退”,“由北向南,一推就完”,“快打,快胜,快回国”等等。

但是,彭德怀对于敌人的企图,洞若观火:因敌军主力不战而退,只歼敌1.9万余人。“如我军继续前进,后方补给线越来越长长,在敌人狂轰滥炸破坏下,粮食物资供应将会更加困难。

从各种情况判断,敌人显然是引诱中朝军队继续南进,造成我军后方供应困难,东西海岸两侧暴露,然后利用其海空军的优势,再从我军侧后海岸登陆,对我军采取南北夹击,企图重演仁川港登陆的企图。

此时,联军司令部必须时刻保持清醒的头脑,绝不能钻进敌人的圈套。”1951年1月7日夜,彭总顶着各方面压力,断然命令前线各军自8日起停止追击,占领有利地形,严阵以待,防敌反扑,第三次战役即告结束。

可是,彭德怀的决定,却被苏联总顾问质疑。他公开指责彭德怀:“哪有打了胜仗不追击敌人的?哪有这样的司令官?”并向斯大林告状,斯大林回电斥责了拉佐瓦耶夫,“彭德怀是久经考验的指挥员,他指挥志愿军打败了世界上最强大的美国联军,朝鲜中朝联军应该听从彭德怀的指挥,彭德怀是天才军事家。”

彭德怀采取分割、围歼的战术

彭德怀采取分割、围歼的战术。美军实力强大,志愿军装备差。志愿军对美军尽力进行分割,使之成为一块一块,再分别进行围歼。这样,美军火力再强大,也是寡不敌众。最后,美军逃出包围圈,早已是心惊胆战,只顾命逃命。

1952年7月,彭德怀受命主持中央军委日常工作。他在一次作战会议上回忆了那次争论说:“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,可是当志愿军越过‘三八线’一直打到‘三七线’后,我环顾前后左右,确实害怕了。……我军打到‘三七线’后已向南前推进了几百公里,本来后方的物资供应线就很难维持,这时敌人更加疯狂的派飞机对我军运输线天天猛烈轰炸,使志愿军的各种物资、粮食弹药的供应十分困难。空中有敌人飞机炸,地面有美军的坦克和大炮,沿海是美军的舰队,敌人不下船就可以利用舰炮打我军。在这种严重情况下,志愿军随时都有遭严重打击的危险。我不能把几十万军队的生命当儿戏,所以必须坚决地停止追击,不能再前进,并做好抗击敌人反攻的各种准备。”

历史证明,彭德怀采用“走为上的计策”是非常正确的,3月14日放弃汉城,由战役进攻转为战略防御。如果当初一味向南进攻,后果将是不堪设想的。

麦克阿瑟诱导中朝联军南下未成,1月25日开始大规模反攻。这时,中朝联军已休整17天,遂投入抗美援朝第四次战役,打退了敌人的大规模进攻,歼敌近8万人,

蘑菇战术

彭德怀的“蘑菇战术”打破了解胡宗南的“方形战术”,最终取得胜利?彭德怀运筹帷幄,从被动转为主动。

“蘑菇战术”就是以小牵大,牵着敌人的鼻子转磨盘,使胡军跟着转西野转圈子,让敌人打不到我们,牵着他在西北来回运动,把敌人给拖疲拖垮,最后再歼灭他。

彭德怀心中的高明战术,不是装备,不是好武器,而是我军以“劣势战胜优势的敌人”的军事战略思想,与战术运用。

第七,彭德怀在长征中的八次建议

彭德怀在长征中,四渡赤水八次上书中央,提出八次建议,五次建议被采纳了,成为中国军事史的重要部分。为摆脱国军的追击,为红军长征的胜利做出不可磨灭的贡献,。

第一次,彭德怀果断提出:土城战斗难以为继,“脱离此敌,转向新的地区前进”。

1935年1月28日下午1时左右,敌人向红五军团阵地轮番进攻。敌人依仗兵力优势和武器装备精良,采取小正面、多梯次、连续冲锋的战术,步步进逼,企图动摇红五军团阵地。面对此情,彭德怀意识到这是一场敌我悬殊的消耗战,此战难以取胜,而且是很危险的战斗,土城不能再打下去了!他果断提出:“脱离此地,摆脱此敌,转向新的地区作战!”中革军委采纳了彭德怀的建议。

第二次,彭德怀提出:向扎西转移,在川黔滇边建立根据地

土城战役失利后,红军迅速渡过赤水河,寻求在古蔺、叙永地区机动作战。

2月7日,在前线作战的彭德怀、杨尚昆看到部队落伍者较多,向中革军委提出:目前须争取一两天整理休息,然后向扎西转移,并建议在川黔滇边建立根据地。这是彭德怀在遵义会议后,第二次向中央提出的战略性军事行动建议,建议被采纳。

第三次,彭德怀提出:攻克娄山关

获悉娄山关守敌只有3个团,彭德怀立即请示:“拟以迅速动作歼灭此敌”。2月11日,中央红军分左、中、右三个纵队开始东进。“万峰插天,中通一线”的娄山关是黔北第一险隘。北到桐梓30里,下山40里到板桥,再走80里到遵义,因其“一夫当关,万夫莫开”之势,成为历来兵家必争之地。

获悉这一情况的彭德怀立即致电朱德建议:“我们拟以迅速动作歼灭此敌”,并计划由第一、三军团于26日拂晓向黑神庙攻击;同时,建议干部团赶上,在正面作预备队。彭德怀的建议很快被中革军委采纳。

25日上午9时,彭德怀指挥红三军团的4个团同时投入战斗。这一仗红军共击溃和歼灭国民党军2个师又8个团,毙敌2400余人,俘敌3000余人,缴获大批武器弹药和军用物资,这是中央红军长征以来的第一次重大胜利。

第四次,遵义会上,彭德怀主张向黔川湘鄂方向发展,创造根据地

重占遵义后,彭德怀大胆主张:向黔、川、湘、鄂方向发展,靠拢二方面军创造根据地。3月1日,中共中央进入遵义,并在这里召开会议,讨论形势、任务、进军方向、歼敌目标等事项。对于进军方向,彭德怀向中革军委提出了不同意见。

他主张“乘胜占领遵义(后)向桐梓以东、沉水以北、长江以南,以彭水、秀山、酉阳、永绥、永顺、龙山地区为中心,靠拢二方面军创造根据地”,并认为“这是可能的,也是有利的”。但当时中革军委的作战目标是消灭中央军周浑元纵队,所以,彭德怀的建议未被采纳。

第五次,彭德怀提议迅速脱离鲁班场

前敌司令部决定进攻鲁班场之敌。

3月13日,前敌司令部进攻鲁班场的决定已经作出,彭德怀却表示反对:“应迅速脱离当前之敌”,停止攻击鲁班场。

彭德怀从地理位置、地形、双方的兵力、形势等情况分析后,他向前敌司令部建议:“敌人阵地工事坚固,地形对我不利,无攻破周浑元的可能。似应迅速脱离当前之敌,控制仁怀、茅台,西渡以吸引滇、川两敌,寻求机动。”

但彭德怀向前敌司令部提出的建议未被采纳。最后,以失败撤离鲁班场,转向其它方向进军。

第六次,彭德怀提议西进,吸引川滇两敌,向滇作战

三渡赤水后,彭德怀积极提议:继续西进,吸引川、滇两敌,然后脱离川敌,向滇敌作战。

3月20日,彭德怀向中革军建议:一、根据20日前的敌情,我军应继续西进,吸引川、滇两敌,然后脱离川敌,与滇敌作战。二、为迷惑敌人,应以九军团单独向西急进至扎西、威信地域,以迷引该地滇敌向镇雄、昭通方面移动。红一、五军团继续向回龙场及其以西引川敌郭(勋祺)师向古(蔺)、叙(永),然后脱离该敌向雪山关前进,掌握赤水河及其上游渡河点,在适当时机,一、三、五军团渡赤水河由毕节以东打回黔西大定境,求得与敌王家烈、薛岳决战。三、目前,我应避免与相等兵力敌军决战,保持自己的优势兵力,不应攻坚硬碰。彭德怀的这个建议未被采纳,毛泽东认为“西进不利”。

第七次,彭德怀分析指出,红军应南下强渡乌江

红军四渡赤水后,彭德怀分析指出:红军不应该向西南方向行动,应该南下强渡乌江,右转南下,到仁怀至遵义敌封锁线北待机。

3月25日当天晚上22时彭德怀致电朱德。彭德怀分析了战场态势:目前向西南寻求机动,首先要突破周(浑元)、吴(奇伟)、王(家烈)、孙(渡)纵队,这在战役上很难,而“转向到东南之乌江流域比较有利”。这是彭德怀就军事行动第七次提出的军事建议:南下渡乌江。这一建议,中革军委接受了彭德怀的建议。

第八次,彭德怀提出,西渡北盘江,入滇北上

红军渡过乌江后,行动方向在哪里?彭德怀慧眼独具,提出西渡北盘江,入滇北上。

4月26日,彭德怀给中革军委去电说:“因我军行动错失争取平彝、盘县的良机,使战略已陷于不利地位”,“明日应继续向西北前进,渡过东洪江。” 28日晚,中央和中革军委开会,采纳了彭德怀的建议。并于5月4日至9日在皎平渡靠6只船渡过金沙江。中央红军从此摆脱了数十万敌军的围追堵截,重新获得了主动权。

在四渡赤水的整个过程中,彭德怀8次提出军事建议,5次被采纳,为中央红军北上,四渡赤水,摆脱了国军的追击,为红军长征的胜利作出了重大贡献。

第八,彭德怀的“四个不准”

四不准,新中国成立后,彭德怀担任党、政、军重要职务。他政务繁忙,经常外出视察。每次出发前,他都对身边工作人员讲“四个不准”:一、每到一地,不准要求当地人接送;二、在任何地方吃饭,不准请客;三、不准要人家代买东西,如果送上门来,也要婉言谢绝;四、参观时不准前呼后拥地陪同。

彭德怀对国家、对人民却是无私奉献。1954年,国家和军队干部实行薪金制,一直享受供给制待遇的干部子女都改由家庭负担学费。彭德怀的侄女是烈士子女,国家规定学费仍由学校供给。

彭德怀却对侄女说:“你上学我应该管。”彭总在学校来信上写道:“不要国家供给,由我负担。”彭总说:“现在国家还很困难,要用钱的地方很多,我们减轻国家一点负担也是应该的。”从此,他用自己的薪金供侄女上学。

第九,大爱无疆,鞠躬尽瘁

50年代末,国家经济出现重大问题,有很多地方出现前所未有的大饥荒,很多人为了自己的名利地位,造假,说大话,不顾人民处于水深火热之中,落井下石,乱扣帽子,栽赃陷害,扩大斗争。有正义感的人,为了自己的地位不敢说话,不敢坚持真理。在那个不寻常的年代,不落井下石的人就算是好人了。彭总不同,他不搞个人崇拜,他心里只有国家,人民,为人民服务是彭总一生的初心。彭总说过“只为人民坐马牛,不为一人做牛马”。

谷洒地,薯叶枯,青壮炼铜去,收禾童与姑,来年日子怎么过?我为人民鼓与呼!

彭总的一生是伟大的一生,大公无私的一生,光明磊落的一生,时刻关心劳苦大众的一生,鞠躬尽瘁的一生,他把自己的一生都献给了国家和人民。半个世纪过去了,彭总的丰功伟绩,人品受到人们的敬仰,和深受人民的爱戴!人民永远怀念他。

1953年9月12日,彭德怀在《关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告》中振奋人心地总结抗美援朝战争:“它雄辩地证明:西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了。”

彭总雄才伟略,德怀天下,鞠躬尽瘁,为中国人民的解放事业做出了不可磨灭的贡献。

彭总千古!

东方战神

致敬彭总。