声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

解放战争末期的战略调整

1948年,中国共产党在解放战争中进入了决定性的阶段。东北地区成为战略重心,蒋介石的国民党军队主要集中在沈阳、长春、锦州等几个关键城市。面对这种局势,共产党不仅采取了军事进攻,同时也执行了精心设计的心理和政策战略,以瓦解国民党军队的抵抗力。其中一个重要策略就是完善和执行人道的俘虏政策。

随着共产党军队的逐步推进,各地国民党的守军感受到了前所未有的压力。在这种压力下,共产党通过其宣传部门,广泛传播有关其对待俘虏的政策信息,强调俘虏将受到公正和人道的待遇,这一消息在国民党军中引起了广泛的关注和讨论。

长春的围困与俘虏释放策略

在1948年5月的长春,共产党军队的战术调整显现出其战略的成熟与精密。在这个关键时刻,他们实施了围而不攻的策略,对长春实行了全面的封锁。尽管共产党军队拥有充足的兵力和资源对长春进行直接攻击,他们选择了更为稳妥的方法,通过心理和政治手段来达到军事目的,减少战争的直接伤害。

此时,吉林军区执行了一项关键任务——释放了被俘的国民党60军的100多名军官。这些军官在共产党的押送下,从俘虏营地出发,前往与长春接壤的解放区边缘。共产党在安排释放过程中,确保每位军官都有机会根据个人意愿选择留下还是返回。在准备离开时,他们每人都接受了必要的生理和健康检查,确保他们以良好的身体状况返回。

在长春封锁的同时,共产党通过广播和传单等多种方式,宣传其俘虏政策的人道主义立场,这些信息迅速传播至长春及周边地区,尤其是国民党军队中。释放这些军官的消息也通过这些渠道传出,旨在展示共产党对待俘虏的公正和人性化,以此动摇国民党守军的决心和士气。

在释放当天,这些军官被组织行进至一个预先设定的交接点。共产党的官兵为他们准备了简单的食物和水,确保他们在返回前得到适当的补给。在交接过程中,尽管没有正式的仪式,共产党的工作人员确保每一步都严格遵循“去留自愿”的原则,尊重每位军官的个人选择。

俘虏军官的遭遇与对比

当这些曾被共产党俘虏的100多名军官步入长春城门时,他们立即遭到了国民党宪兵的拦截。在宪兵的指导下,他们被带往一个设在城郊的临时审查中心。在这里,每位军官都要经过严格的身份验证和审查,以确认他们的身份并评估他们在被俘期间的行为。

审查过程冷漠且效率优先,宪兵对这些军官的文件进行了详细的检查,核对了他们的名字、军衔以及在俘虏期间的记录。这些被释放的军官在整个过程中保持沉默,按照指示在指定的区域等候。审查结束后,宪兵将他们分组,准备转移到长春内部的一个更加正式的关押设施。

这批军官被带到位于城市中心附近的一个已被改造为军事监狱的设施。在这里,他们的个人物品被收走,每人只能保留最基本的生活用品。这个监狱原本是用于关押特别重要的军事犯人,但在这次,它被用来临时关押这些从共产党手中释放的军官。

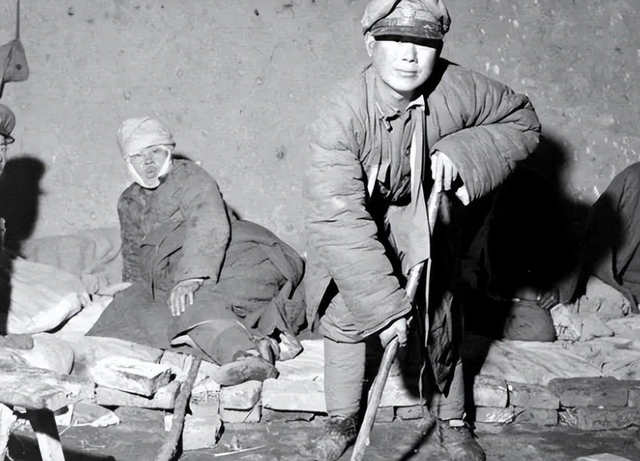

在监狱里,这些军官被分配到简陋的囚室中,每间囚室都拥挤不堪。监狱的条件极其艰苦,缺乏足够的通风和光照,给人一种压抑和阴暗的感觉。每天的饮食非常简单,与他们在共产党时期的待遇形成了鲜明对比。在共产党的俘虏营中,尽管身为俘虏,他们还能定期吃到大米和其他较为充足的食物供应,甚至偶尔还能享受额外的食物,如肉类等。

然而,在国民党的监狱里,他们每天的食物仅限于一碗稀粥,这种粥又稀又淡,几乎没有营养价值,远远不能满足一个成年男子的日常所需。饥饿和营养不良开始困扰着每一个人。更为严重的是,监狱中缺乏基本的医疗设施和药品,任何生病或受伤的军官都难以得到及时的治疗。

监狱的守卫对这些军官的态度冷漠而严厉,任何试图抱怨或请求改善待遇的行为都会受到忽视或直接的压制。守卫经常巡视囚室,确保所有军官遵守规定,不得私下交谈或进行任何未经许可的活动。

在这样的环境下,这些曾经是国民党的军官逐渐体验到了战争的另一面——作为战俘的艰苦与作为被关押军官的凄凉。

区别巨大的生活

在共产党的俘虏营中,军官们的基本生活需求得到了较好的满足,包括衣物的供给。无论是寒冷的冬季还是炎热的夏季,共产党都会根据季节变化,提供相应的服装以确保俘虏的舒适与健康。冬天,他们每人都能得到全新的棉衣,不仅外观新颖,而且内里也是崭新的,足以抵御严寒;而到了夏天,共产党则会分发适合高温天气的夏装,让俘虏在炎热的季节中也能保持相对舒适。

然而,当这些军官返回到国民党的青年训练队时,情况却大相径庭。他们发现,自己被迫在夏季继续穿着之前在共产党俘虏营中分发的棉衣。这些厚重的棉衣本意用于抵御寒冷,但在闷热的夏天里穿着,无疑会感到异常炎热和不适。由于缺乏足够的服装供应和更换的可能性,他们不得不自行找寻解决之道。

面对这种情况,一些军官开始动手调整他们的棉衣以适应高温。他们小心翼翼地从棉衣中取出部分或全部的棉花填充物,尽力让这些衣物在夏季变得更加轻便和透气。虽然这种自制的“夏装”远非理想,但至少比穿着厚重的棉衣要好得多。这种 improvisation 体现了他们在逆境中尽力而为的态度,尽管条件十分有限。

随着时间的推移,这些条件的艰苦开始让很多军官感到疲惫与失望。他们在共产党的俘虏营中曾经经历过的相对较好的待遇成了他们现状的鲜明对比。在共产党的监管下,他们至少能够得到足够的食物和适宜的衣物,这在战时是非常难能可贵的。而现在,即使没有身处战场的前线,他们在青年训练队的生活条件却异常艰苦,食物和衣物供应都远不能满足基本需求。

这种生活的差距使得许多军官开始怀疑自己的选择,他们曾自愿根据共产党的“去留自愿”政策选择返回国民党控制区。但面对现实生活中的种种困难,他们不禁开始后悔这一决定。在共产党的俘虏营中,尽管身为战俘,但至少人性化的对待使他们感到尊严与安全,而在国民党的训练队中,这些基本的人性化待遇似乎都变得奢侈与不可及。

长春的和平解放与后续影响

释放的国民党军官如多米诺骨牌般,逐一回到自己的阵营,他们的归来和所传递的信息逐渐在国民党军中引起了广泛的讨论。这种讨论不仅限于他们的待遇,更涉及共产党对待战俘的整体政策和战争观。这些信息的传播,对于提升共产党的形象,削弱国民党士兵的战斗意志起到了关键的作用。

为了进一步加强这种心理影响,共产党不只满足于释放俘虏,还特别派出了一批起义干部,这些干部多数是前国民党的官兵,他们在共产党的影响下已经接受了新的思想。这些起义干部被派回长春,不仅是为了宣传共产党的政策,更是为了直接影响国民党的高级官员,进行深层次的思想工作。

这些起义干部的任务颇具挑战,他们必须在保持低调的同时,尽可能与国民党的高级军官接触,用事实和理性的对话来影响这些军官的思想和决策。他们传递的内容包括共产党的宽容政策、对俘虏的人道对待,以及战争中双方军民不应无谓牺牲的观点。通过这些互动,起义干部试图种下和平解放的思想种子。

随着时间的推进,这些思想工作逐渐显现效果。在共产党连续不断的心理和政治攻势下,国民党内部的士气开始动摇。特别是在60军中,由于军中有大量曾被共产党俘虏并经历了人道对待的官兵,这种心理影响尤为明显。士兵们开始对持续的战斗持有疑虑,对未来感到不确定。

最终,在共产党的不懈努力和内部的思想工作影响下,60军的士气和忠诚开始出现裂痕。在一系列小规模叛变和投降后,60军的起义最终成功。这一事件对长春的国民党防御体系造成了致命打击,导致郑洞国等高级指挥官的士气崩溃,最终被迫投降。

1948年10月,长春经过长时间的围困和心理战,终于在没有大规模血腥冲突的情况下,实现了和平解放。

孙欣.1948年长春解放时的“约法三章”[J].兰台内外,2017(1):17-17