提起历史上有名的战斗机,特别是在喷气式战斗机中,可以说没有哪一个型号能在生产规模和生产速度上与苏联米高杨设计局研制的米格-23相比。而在苏联曾经研制的战斗机中也没有哪一个型号能比被北约称为“鞭挞者”的米格-23更能代表苏联战术战斗机的设计理念。然而反过来,又很少有哪一个型号的战斗机设计会像米格-23一样引起如此多的非议。

一、

先给大家说一个真实却又令人难以置信的故事。

1989年7月4日,前苏联驻波兰的一支空军部队正在进行紧张的飞行训练。一位前苏联空军上校,驾驶着一架米格-23战斗机从跑道上起飞后不久,突然听到战斗机进气道发出爆炸的声音,同时感到战斗机的发动机推力在下降,于是立即向指挥塔台报告:发动机故障,飞机失去动力!

地面指挥塔台听到报告后,当即命令他立即跳伞。在飞行高度只有100多米时,上校果断弃机跳伞。

当降落伞徐徐下降的时候,上校惊奇地看到那架米格-23战斗机并没有向地面坠落,而是像是有人驾驶一样,飘飘悠悠地朝着波罗的海方向飞去。

就这样,这架米格-23战斗机径直飞过波兰和民主德国的领空,飞到了联邦德国。此时驻联邦德国的北约部队发现了这架米格-23战斗机,于是立即派两架F-15战斗机升空,准备战斗。

这架无人驾驶的米格-23战斗机,丝毫不理会北约部队的警告,像一个喝多了酒的醉汉,摇摇晃晃地继续朝荷兰方向飞去。直到这时,F-15的飞行员才看到米格-23里没有飞行员,于是只得紧跟在米格-23的后面,看它到底要干什么。

没过多久,这架米格-23便飞到了比利时的领空。直到这时,它才一头向下方坠去,坠毁在离比利时首都80多公里的一块平地之中。事后经过确认,这架无人驾驶的米格-23战斗机,居然在无人驾驶的情况下飞行了79分钟,飞越了5个国家的领空,总共飞了900余公里之远,创下了一个奇迹。

二、

米格-23诞生于上世纪七十年代初的冷战时期,当时美国与苏联正围绕制空权展开你追我赶的军备竞赛。随着美国F-14、F-15和F-16战机相继服役,苏联空军迫切需要一款能与之抗衡的战机,米格-23便是在这种情况下应运而生的。

米格-23最大的特点是采取了后掠式机翼,在机翼向后掠动时,翼弦将增大,从而就降低机翼的展弦比,提高续航时间和起降的安全性。在高速飞行中,飞机阻力也会减少,能以非常高的速度在低空作战,再加上其造价低廉,使得米格-23成为当时最先进的战斗机之一,在一些局部战争中大放异彩,并获得了“鞭挞者”的外号。

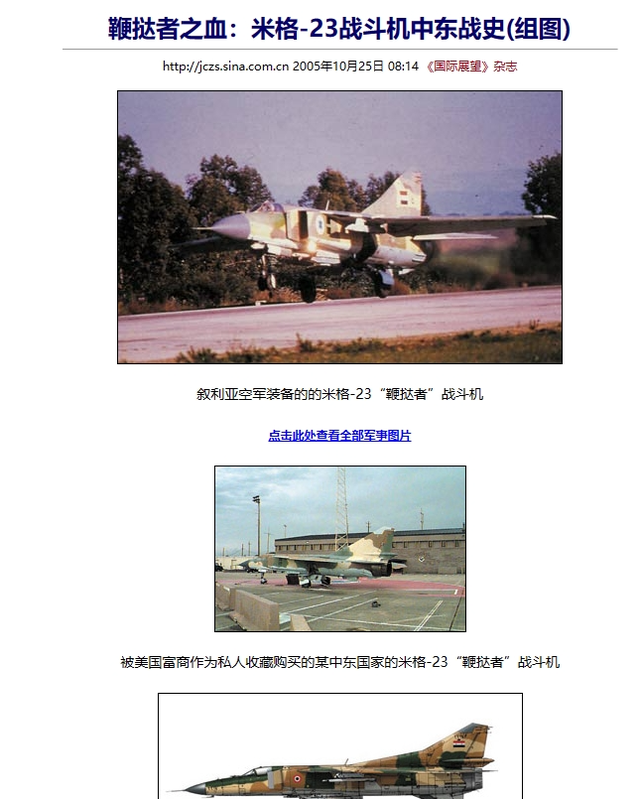

米格-23刚研制成功不久,埃及和叙利亚便先后向苏联申请购买米格-23战机,来装备其空军。1973年10月,苏联向叙利亚出口了4架米格-23战机,叙利亚立马将其部署在了杜迈尔空军基地的叙利亚空军第1中队。

1974年4月,叙利亚和以色列在戈兰高地爆发冲突,以色列对叙利亚部署在黑门山周围的萨姆导弹阵地进行了一系列攻击,叙以局势日趋紧张。

4月19日中午,叙利亚空军第1中队飞行员阿尔梅斯利上尉,奉命驾驶着一架米格-23执行单机飞行任务时,迎面撞上了以色列7-8架F-4E鬼怪组成的战斗轰炸机编队。

阿尔梅斯利上尉判断以军的这个轰炸机编队,一定是去执行轰炸叙利亚的任务的,因此虽然敌众我寡,但他仍然勇敢地率先发起了攻击。

利用米格-23优秀的速度,阿尔梅斯利一个回旋,便绕到了以色列机群的后方,随后朝着F-4E鬼怪轰炸机发射了3枚导弹。

随着两声巨响,两架被导弹击中的以军飞机,冒着浓烟一头栽了下去。

剩下的以色列飞机迅速分散开来,加大油门企图逃窜。阿尔梅斯利盯紧了其中的一架,正准备用机关炮向其开火时,没想到另一架F-4E趁机绕到了他的机后,发出的导弹直接命中了阿尔梅斯利的米格-23。

中弹后的米格-23,摇摇晃晃地冲着地面栽了下去。阿尔梅斯利飞机一起坠落到了地面,受了重伤。幸运的是,他被救援小组及时救起,保住了一条命。

事后,阿尔梅斯利凭借此次击落了以色列两架F-4E鬼怪轰炸机的战绩,直接由上尉晋升为中校,并获得了一枚“叙利亚共和国英雄”勋章。

三、

美国空军曾对以米格-23进行过深入研究。参与研究的约翰·曼克拉克在谈到米格-23战机时曾说:“它会加速至机体爆炸。当时该机的仪表限速是700多节,但实际最高飞行速度达到了850至900节。”

美军米格-23试飞员马切利回忆说:“如果开满加力,米格-23能飞出飞行包线图以外的高速,美军能媲美这一点的只有F-111战斗轰炸机。在一次低空竞速测试飞行中,米格-23曾把一架F-111甩出3.2公里之远。”

米格-23性能如此优越,叙利亚空军马上向苏联购买了24架米格-23,将它们部署到位于大马士革附近的阿尔-迈宰空军基地,并成立了四个米格-23飞行中队。受叙利亚的影响,埃及和利比亚等阿拉伯国家的空军,也大量向苏联购买米格-23战机。其中仅埃及便向苏联购买了16架米格-23,并成立了飞行第251团。

第四次中东战争结束后,埃及总统萨达特接受了美国提出的关于埃以停火的六点协议,之后在美国的调停下,和以色列签订了两个脱离接触协议。1977年,萨达特访问耶路撒冷,结束了与以色列之间的战争状态。

在向美国靠近的同时,埃及又于1976年废除了《埃苏友好合作条约》,收回了苏联对埃及港口的使用权,两国关系彻底破裂。从此埃及转向了西方,转而向法国购买飞机。

四、

此时的中国,正处在改革开放的前夜,面临的国际形势极为严峻。

1978年4月4日,勃列日涅夫在苏联国防部长乌斯基诺夫的陪同下,在距离我国25公里处的哈巴罗夫斯基,进行了模拟式边境冲突大演习。随后,苏联将布防在中苏边界的部队猛增到50个师。南边的越南也在苏联支持下,悍然入侵柬埔寨,并不断在中越边境挑起冲突。

当时的中国,虽然拥有规模庞大的陆军,但空军的实力却很薄弱。空军列装最多的战机为歼-6和强-5,连米格-21都很少,更别提更为先进的米格-23了。

考虑到越南正在与苏联谈判,想引进一批米格-23,我军很有可能失去制空权,这对我们是非常不利的。可在当时的中苏关系背景下,苏联是绝不会卖给我们米格23战斗机的。

面对如此局面,强-5的总师陆孝彭向中央军委提出,我们可以自行开发以米格-23为基础的强-6机型,这样我们仅需要一架用来研究的米格-23就够了。

就在这时,中国得到一个情报:埃及向苏联购买的一批米格-23飞机即将退出现役,转而装备从法国购买幻影机型。能不能从埃及购买一架米格-23回来研究,以便研制出我们的新机型呢?

1978年11月2日至12月23日,以第三机械工业部领导带队的中国航空工业高级代表团先后访问了西欧的联邦德国、法国和英国等五个国家。这是中国航空工业由封闭走向世界的一次标志性事件。通过考察,第三机械工业部明确了出口—引进—再出口—再引进的良性循环发展原则,由此正式拉开了中国航空工业走向世界的序幕。

在访问西欧的同时,代表团还秘密派出顾诵芬院士等几位专家,无声无息地来到埃及首都开罗,同埃及方面商谈购买米格-23事宜。

在赴埃及前,代表团要求顾诵芬等人时刻保持警惕,因为据情报显示,苏联人已经有所察觉,克格勃已派人对中国驻埃及大使馆进行了24小时的监视。

正因为如此,顾诵芬等人到达开罗后,并没有住进中国驻埃及大使馆,而是在埃及军方的协助下,秘密进入埃及空军第第251飞行团,与埃方进行谈判。

这次行动进行得极为隐秘,苏联特工对此毫无查觉。

几轮谈判过后,双方签订了以下协议:中国从埃及购买2架米格-23MS、2架米格-23BN、2架米格-23U、10架米格-2IMF以及10枚AS-5凯尔特人(Kelt)空对地导弹。作为交换,中国将为埃及空军的苏制米格-17和米格-21机群提供零配件和技术支持。

协议签订后,顾诵芬等人将埃及人交付的第一架米格23进行拆解,并以废旧钢铁的名义,用卡车将其运上一艘货轮,送回了国内。

能够获得“米格”23战斗机的实机,是中国航空工业在受到多年技术封锁后取得的一个重大突破,为国内仿制和参考相关技术提供了基础条件。

空军试飞员徐勇凌,是第一位试飞米格-23的人。多年之后他曾回忆说:就飞机的性能和操纵品质来讲,米格-23无疑是二代机里的佼佼者,尽管可变掠翼系统使飞机设计复杂,但由此带来的性 能上的贡献是固定翼飞机无法比拟的,大马赫数性能更是比米格-21有了很大大的提高。

在当年的试飞评述中,徐勇凌是这样写的:米格-23座舱内增设迎角指示和中央告警极大地改善了飞机的人机功效,机动飞行能力大大提高,飞行员对故障的判断也比较容易;前轮转弯机构改善了地面滑行性能,变后掠翼机构使飞机在各个状态下均有较好的性能和较为满意的飞行品质;飞机的起飞着陆性能良好,高空高速性能优越,机动飞行中的品质优良,特别是控制增稳技术极大地改善了飞机的操稳特性。

五、

在得到米格-23之前,中国最先进的飞机,是六十年代研制的歼-8。

1965年5月17日,国家批准了定名为“歼8”的国产新型高空高速战斗机的战术技术指标和研制任务。顾诵芬带领设计人员设计了多种方案,进行了大量的风洞试验,先后解决了超声速方向稳定性、水平尾翼和垂直尾翼位置、飞机焦点位置等技术问题。1965年12月,歼8飞机木质样机审查通过。1968年7月,首批两架歼8原型机总装下线。从方案论证到首飞成功,歼8研制经历了四年零十个月。

中国为什么没有直接仿制“米格”-23呢?并不是中国没有仿制能力,而是在对“米格”-23进行详细的分析后,发现“米格”-23对于中国来说并不是一种最合适的作战飞机。因为“米格”-23配备了很多大口径雷达天线以及大量的机载设备,正常起飞重量达到15吨级,只能满足短距起降,并不能完成远航程的技术要求,并不完全符合中国空军的需要。

中国空军需要的,是一款机动性好,航程远、具有良好的综合作战能力,可进行多种作战任务,具有在昼间、夜间复杂气象条件下的空中格斗、空中拦截和对地攻击能力的战斗机。因此必须对“米格”-23进行改进,改进后的机型被命名为“歼-8Ⅱ歼击机”。

1981年,顾诵芬被任命为歼8Ⅱ飞机的总设计师,在沈阳飞机制造厂带着他的团队,开始了歼8Ⅱ飞机的研制。当然后参与歼-8研发的工程师,也成了研制歼8Ⅱ飞机的主力。

为了打好这一场硬仗,沈飞的职工群众纷纷请战。老工人姜贵珠激动地说:“ 在退休前能为新机再做贡献,是我最大的愿望,虽然身体不好,但可以做技术参谋,带领青年干。”

作为总设计师,顾诵芬为歼8Ⅱ倾尽了全部的心血。

在跨音速飞行试验中,歼8Ⅱ出现强烈的振动现象。用飞行员的话说,就好比一辆破公共汽车开到了不平坦的马路上,“人的身体实在受不了”。

为了找出问题在哪里,顾诵芬想到一个办法——把毛线条粘在机身上,观察飞机在空中的气流扰动情况。

由于缺少高清的摄影设备,要看清楚毛线条只有一种办法,就是坐在另一架飞机上近距离观察,且两架飞机之间必须保持5米左右的间隔。顾诵芬不顾体弱多病,亲自带着望远镜和照相机登上观察机,伴着歼8Ⅱ飞了三次。

作为没有经过特殊训练的非飞行人员,他在空中承受着常人难以忍受的过载,用望远镜仔细观察,终于发现问题出在后机身。飞机上天以后,这片区域的毛线条全部被气流撕掉。

顾诵芬记录下后机身的流线谱,提出采用局部整流包皮修形的方法,并亲自做了修形设计,与技术人员一起改装。飞机再次试飞时,跨声速抖振的问题果然消失了。

回想起这次冒险,顾诵芬只是淡淡一笑:“我们这样的人,生死的问题早已解决了”。

六、

为保证歼8Ⅱ飞机快速研制成功,沈飞公司组织职工轰轰烈烈开展了歼8Ⅱ飞机一条龙攻关立功活动,开展了工艺性审查、工装协调等生产准备工作,采用计算机辅助设计技术,并组织了60多个单位近1000人,分工包干进行技术攻关,从而缩短了歼8Ⅱ飞机的研制周期。

1983年4月,顾诵芬团队完成了歼8Ⅱ全套设计图纸,沈飞公司投入试制。歼8Ⅱ参考了米格-23,在歼8的基础上改为两侧进气,增加安装航空电子设备的空间,同时改进了火控系统、武器系统、机载电子设备和动力系统,换装了功率更大的WP-13A发动机,使该机具有很好的中低空作战能力和全天候拦射攻击能力。

1984年6月12日,歼8Ⅱ在试飞大队长曲学仁的驾驶下,成功首飞上天。之后,按照国家批准的试飞大纲,先后共有4架歼8Ⅱ飞机投入定型试飞,经过严格试飞考核,飞机的主要性能指标都达到了设计要求,并于1988年10月15日设计定型。

在顾诵芬团队利用“米格”-23研制歼8Ⅱ的同时,南昌飞机制造厂也借鉴“米格”-23,研制出了强-6强击机,填补了我国支援型战斗轰炸机的空白。

歼8Ⅱ飞机试制成功之后,根据部队的需要,进行了多种型号的改进,诞生了歼8B、歼8D、歼8ⅡM等一系列新的机型。在之后三十多年的服役岁月里,它用它强健的身躯捍卫着祖国的天空之上。

参考资料:

南航新闻网:《历史的天空 | 歼8:惟厚积薄发,才有今日海空亮剑》

《国际展望杂志》:《鞭挞者之血:米格-23战斗机中东战史》

澎湃新闻:《高空高速!它是传奇!》