声明:本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

东北解放战争初期的战略部署

1945年8月11日,冀热辽区党委接收到朱德总司令的明确指令,迅速做出了决定性的军事调整。李运昌部队接到命令,立即从河北省出发,北上辽宁、吉林前线。这支部队的调动是为了有效配合远东战区苏联红军的大规模进攻,共同打击在东北的日军残余力量。

李运昌部队的北上行动,从河北省开始,沿途通过燕山山脉,跨越了多个重要的地理标志和城镇。队伍在严格的纪律下快速移动,以最高效的速度推进。尽管路途遥远且充满艰难,但士兵们的士气高涨,他们深知此次北上有着极其重要的战略意义。

进入辽宁省后,李运昌部队与苏联红军的前哨部队进行了接触和协调。双方根据战场情况和各自的战略安排,制定了具体的合作方案。为确保联合作战的效果,中苏两军在指挥体系、通讯联络以及战术运用上进行了充分的整合和调试。

此外,李运昌部队在前进过程中,还需负责清除沿途可能的日军抵抗力量。他们在移动中遇到的每一个日军阵地,都经过精心策划和迅速攻克。这些行动不仅确保了主力部队的安全推进,也为苏军的深入提供了坚实的后勤支持。

随着李运昌部队的深入,东北地区的局势迎来了转机。该部队的到来,对于当地的抗日力量是一个巨大的鼓舞。原本由地方抗日武装和少量共产党游击队构成的抗日联盟,在得知主力部队的到来后,士气大增。他们开始更加积极地参与到对日作战中,与李运昌部队形成了有效的地面合作。

唐山解放战的前奏

与此同时,在华北的唐山地区,情况也在迅速发展。中部地区的军事指挥官詹才芳和李中权率领着三个主力团及民兵游击队,在精心筹备后开始集结力量,准备对唐山市发起一次决定性的攻势。这一举动是中国共产党在华北地区展示其军事和政治实力的重要一环。

詹才芳和李中权指挥的部队,包括步兵、炮兵和工兵等多个兵种,从几个不同方向向唐山市进发。他们的行军路线经过了复杂的地形,包括山地、平原和河流,这些都被利用作为天然的掩护,有效地避免了日军的空中侦察。在进军途中,游击队员们与当地农民进行了接触,后者提供了食物、情报和其他必需的支援,确保了主力部队的补给线畅通无阻。

同时,为了巩固即将解放的地区的政治和行政管理,张明远被派往唐山,负责组建新的市委和市政府班子。张明远和他的团队迅速与当地的进步力量取得了联系,积极筹建党的基层组织和临时政府机构。这些准备工作不仅涉及到行政管理,还包括维持治安、恢复生产和救灾工作,为稳定解放后的社会秩序奠定了基础。

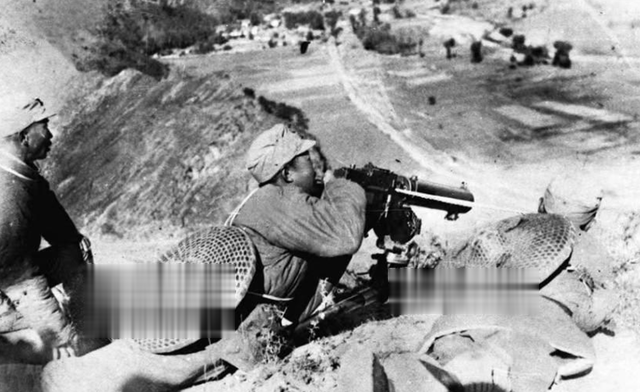

在临近唐山市的前线,詹才芳和李中权的部队开始进行最后的战术部署。他们的策略包括夜间行军和利用地形优势发动突袭,以期在最短时间内摧毁日军的防御力量。此外,特别设立的炮兵部队在高地上配置,准备对敌军阵地进行密集的炮击,以软化敌阵,为步兵的进攻提供支援。

在政治方面,张明远及其团队在唐山市内迅速建立起了临时政府的运作机构,同时积极开展宣传工作,向市民说明解放后的政策和将带来的改变。这些措施极大提升了共产党在当地的影响力和接受度,为后续的行政管理和社会稳定打下了坚实的基础。

日军的反应与谈判

随着战况的不断发展,日军在唐山地区的处境日益艰难。中国共产党军队展现出的强大气势和猛烈的火力,使得日军指挥官深感压力巨大。在无法抵抗这股强劲攻势的情况下,日军高层决定向中国共产党军队发出和谈的信号,希望通过谈判找到一条化解当前困境的出路。

日军通过前线的联系线路传递消息,表示愿意派遣代表与共产党军队进行交涉。收到消息的詹才芳和李中权在简短的商议后,同意了这一提议。他们理解,在某些情况下,通过谈判解决问题比单纯的军事行动更为高效,尤其是在对方已经表现出投降意向时。

为了安排这次谈判,区委的政治部敌工部迅速行动,指派了两名经验丰富的干部负责具体的联络和安排工作。这两人负责与日方进行初步的沟通,并设定了在开平近郊作为谈判地点。这一地点的选择既考虑到安全因素,也考虑到便于双方到达。

在约定的日子里,日方的三名代表和一名翻译带着白旗,按照事先的安排,抵达了谈判地点。他们的到来,配备白旗和翻译,显示出日军此次是真诚寻求和平解决冲突的态度。中方接待团队严格按照指示,保持了足够的警惕,同时展现出应有的礼貌和正式的态度,以表明尊重和平解决问题的意愿。

谈判一开始,日军代表就直接表明了他们的主要诉求。他说明,重庆方面已经向日军总部发出了投降要求,日军正在准备响应这一投降要求,并正处于整理军务、安排撤退事宜的阶段。在这种背景下,日方代表恳请中国共产党军队不要对唐山发起攻击,希望能给予一个和平撤退的机会。

军事策略与政治攻势的结合

在谈判后,李中权对日军提出的和平撤退提议持坚决反对态度。他在回应中明确表达了一个立场:除非日军向中国共产党正式投降,否则解放军将不会停止对唐山的军事行动。这一坚定的立场立即传达给了日军方面。

日军收到这一回应后,意识到简单的谈判和延缓战事策略已无法继续维持。因此,他们开始在唐山进行大规模的防御准备,意图通过增强城市防御来抵御即将到来的攻击。日军指挥官命令将所有可用的军力和资源集中到唐山,包括调动附近区域的伪军增援。城市周围迅速建起了多道防御工事,包括临时堡垒和障碍物,城市入口处被加固,以防止解放军的突破。

然而,面对日益增强的日军防御,李中权并没有选择直接进攻。他采取了一种更为灵活和策略性的战术,即通过迂回战术和政治攻势来削弱敌军的战斗意志和防御能力。根据延安的最新指示,解放军应尽量广占农村地区,夺取小城市,动员群众力量,以扩大并巩固已解放的地区。这些指示强调了在广泛地区内通过政治和军事活动相结合的方式,逐步压缩敌人的活动空间。

遵循这些指示,李中权决定暂时放弃对唐山的直接攻击,转而聚焦于周边较小的城镇和农村地区的解放。解放军小分队被派往周边区域,与当地抗日力量和民兵组织合作,迅速夺取了几个关键位置。

玉田县的战斗与唐山的战略调整

解放军迅速调整战略,将军事行动的焦点转向了地理位置更为关键且防御较弱的玉田县。玉田县位于唐山南部,其地理位置对控制整个区域具有战略意义,因此成为解放军攻势的新目标。

解放军对玉田县的战斗计划是迅速且精密的。他们组织了多个方向的进攻,旨在通过快速包围并切断日军的退路,迫使其投降。解放军的主力部队配合地方游击队,从三个不同的方向同时对玉田县发起了猛烈攻击。解放军的炮兵部队在前线部署,对日军防御工事进行了连续的炮击,以软化敌防。

在激烈的交火中,解放军展现出了卓越的战术执行力。他们的步兵单位采用了迅速穿插和包围的战术,有效地隔离了日军的各个防御点,使其无法有效协同作战。与此同时,解放军还采取了一系列佯攻,混淆了日军的防御重点,从而进一步削弱了敌军的抵抗力。

日军在玉田县的坚决抵抗并没有持续太久。在解放军的全面包围和强力攻势下,日军的防线逐步崩溃。缺乏后勤补给和充分援助的日军部队在持续的战斗压力中终于崩溃,被迫向解放军投降。解放军随即进入玉田县,迅速恢复了当地的秩序,并对投降的日军进行了收容和管理。

与此同时,解放军的第17团在玉田县附近成功地阻击了试图从玉田撤退回唐山的日军援军。第17团通过设伏和连续的骚扰攻击,有效切断了日军的撤退路线,迫使其陷入困境。这一行动不仅成功阻止了敌军的可能增援,也进一步削弱了唐山日军的战斗力。

当玉田的日军投降消息传播开来,原本还在唐山坚守的日军和伪军深感震惊。这一消息对他们的士气造成了严重打击,认识到形势对自己极为不利。在接连失去周边区域的支援后,唐山的日军意识到继续抵抗已无多大意义,迅速开始了撤退准备。

解放军对唐山地区的战略控制随着日军的撤退而得到加强。随着敌军防御的崩溃,解放军进一步巩固了在华北地区的控制力,为后续的解放行动提供了更大的战略优势。

参考资料:来自 中国人民解放军《中国人民解放军高级将领传》编审委员会,中国中共党史人物研究会《中国人民解放军高级将领传》编撰委员会编. 中国人民解放军高级将领传 第39卷[M]. 2013