今天让我们来聊一聊有关于1940年到1942年的中国战场,主要就是仁安羌大捷,为什么明明称为大捷,最后却变成大败。

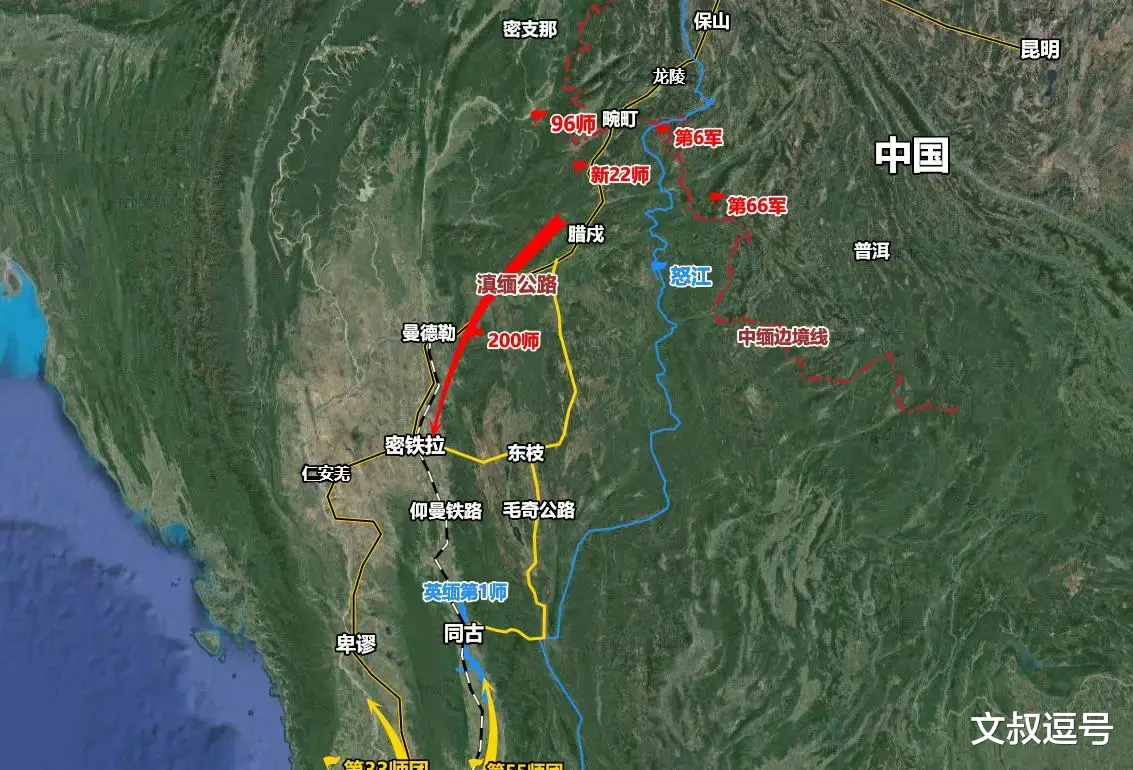

为什么要派遣了远征军前往缅甸。首先,让我们了解一下背景。缅甸,一个位于东南亚的国家,拥有着重要的战略地位。在当时,缅甸的南部拥有一个重要的港口,叫做仰光,曾经是缅甸的首都。这个港口是物资抵达的主要通道。物资从这里下船后,沿着公路线一路运送到缅甸的北方。而这些物资之后要转运到中国,需要通过一条重要的运输线,叫做滇缅公路。

如果缅甸的仰光港口失守,那么当时已经在那里的物资基本上就会被日军全部截断。这将对英军和中国的抗战努力带来极大的挑战。因此,为了确保战略运输线的畅通,英国决定出兵支援缅甸。这个决定是出于维护战略利益和保障物资供给的考虑,是必须得出国门迎战的原因。

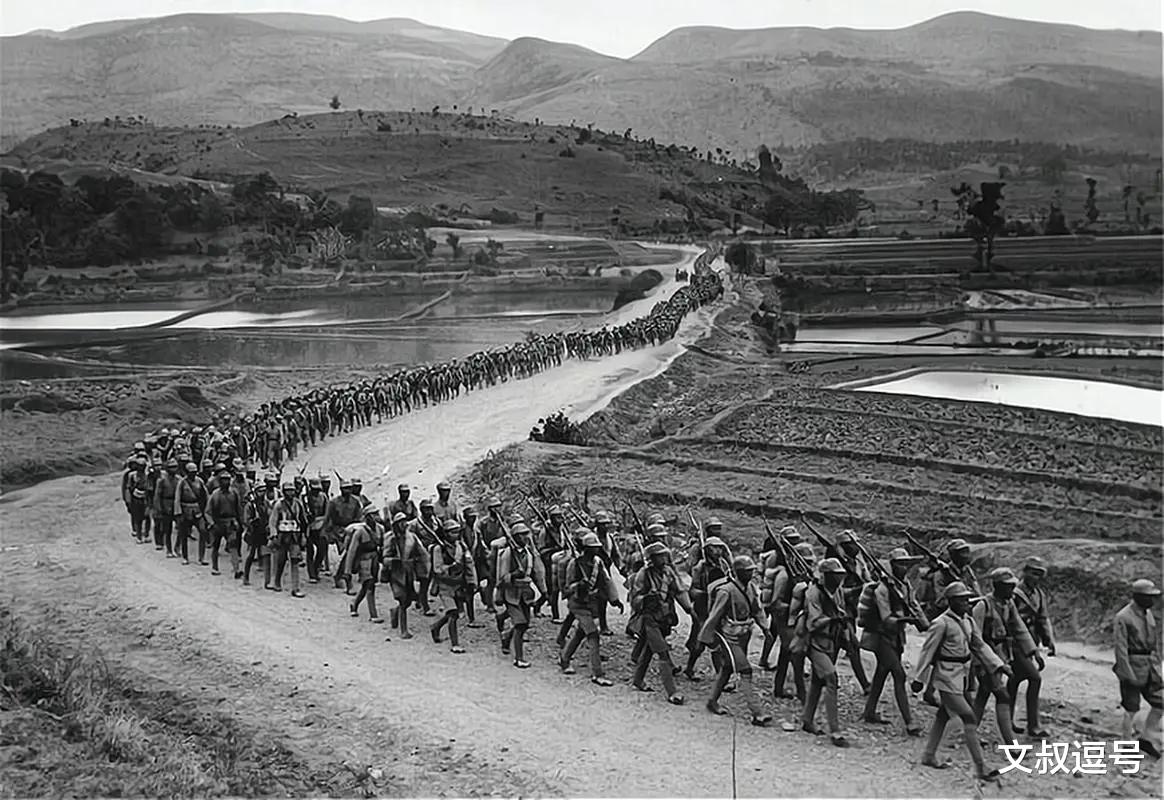

当时的中国远征军的规模庞大,总共有9个师,大约有10万人左右。其中一些部队备受关注,比如第五军的核心骨干,即200师,以及由留法将领廖耀湘率领的新编22师,还有备受重视的孙立人将军所率领的新编38师。

然而,当时的司令罗卓英并没有亲自到前线,因此实际指挥作战的是副司令杜聿明。杜聿明同时也是第五军的军长。史迪威担任参谋长,他的头衔很长,全称为中缅印战区美军中将司令兼中国战区参谋长史迪威。对于这个人的身份,一些人开始感到不安,尤其是他担任中国战区参谋长的头衔让人心生疑虑。

在部队即将出征的关键时刻,英国开始提出协商条件。他们首先要求划定防区,要求中国部队集中防守缅甸北部,而英国自己则负责南部地区,尤其是仰光一带的防守工作。这个要求的背后,很可能是出于历史上与中国有接触的缅甸北部地区,以及对中国政治势力扩张的担忧。其次,英国还要求中国部队不得一次性全部进入缅甸国境,而是逐师派遣,这就有点扯蛋了。

这主要是英国担心,远征军会一口气全数进入缅甸,对于殖民地的未来方针产生不良影响。

经过商讨,双方达成协议,南部由英国防守,北部由远征军负责,而且远征军需逐批慢慢进入。然而,战局的发展却出乎意料。1942年1月,日军开始进攻,而在2月份,中英双方却产生了战略上的分歧。

中国认为日本部队可能会从缅甸的东南方突破,但英国则认为那里地形复杂,不利于大规模军队行动,因此不需要过分防守。英国认为真正需要警惕的是日本可能会借道泰国,从泰国北部进攻,因为那里有公路,适合日本大规模出动。

然而,事实证明英国的判断有误。日军果然选择了从缅甸东南方突破,让英国方面措手不及。英国部队数量不足,只有两万多人,却要对抗日军六万多人的攻势,而且防御重点又搞错,导致溃不成军。这一危急时刻,英国开始请求远征军尽快派遣更多部队前来防守缅甸。在这场战局动荡的二月份,形势已经变得非常不利。

在1942年3月1日,蒋介石亲临缅甸,与已经进入缅甸境内的远征军进行会谈。会议上,他们商议决定,远征军应该向南进发,击败目前阻碍在缅甸中南部的日军,然后再与英国军队形成南北夹击之势,试图将日军赶出缅甸。

然而,到了3月8日,缅甸的重要城市仰光却被日军攻陷。更令人意外的是,英国在撤离仰光时竟没有通知中国远征军,导致远征军事后才得知这一消息。他们感到震惊和愤怒,因为这一举动破坏了他们原本计划的南北夹击政策。这种缺乏沟通的行为让人感到困惑,不知道英国是否因为慌乱或者其他战略考量而采取了这一行动。

缅甸战场的局势愈发失控,远征军陷入了困境。为了稳定整个战场,他们决定在同古(现名东吁县)设立防御态势。这个地点成为了他们稳固战局的关键一步。

同古在哪呢?缅甸南部的重要城市是仰光,仰光向北延伸是曼德勒,两个城市如同一根竖直的纽带。而同古则坐落在曼德勒和仰光之间,是交通要道的关键节点。失守的话,日军将可以顺势攻击中部的曼德勒,进一步加剧战局的紧张程度。

为了稳固战局,中国远征军决定将200师派驻同古,这也就是我们之前提到的最精锐的第五军。200师的师长是戴安澜将军。他在出发前向部队表达了坚决的决心,表示此次固守同古是因为上级计划未定,后勤支持受限,敌人行动迅速,他愿意为国捐躯,光荣战死。

于是,200师迅速增援同古。3月19日,他们迎来了日军的先头部队,成功击退了对方。然而,日军迅速调派大批部队发起进攻,形势开始恶化。日军人数超过3万,而戴安澜将军的部队只有7,000人。在这种劣势下,戴安澜将军奋勇坚守,始终不退。但随着日军部队不断增加,战局愈发严峻。

经过坚持了将近十天的奋战,戴安澜将军意识到再不撤退,部队将会全军覆没。他决定率领部队突围,以避免不必要的损失。然而,这个决定引发了激烈的争议。

戴安澜将军面临着一个重大决定,他的上司们意见不一。副司令杜聿明建议撤退,但参谋长史迪威却坚持认为不应该撤出。他认为,如果同古失陷,战局将更加混乱,应该在那里坚守,等待支援。双方争执不下,杜聿明指出英国部队垮了,哪来的支援?而史迪威则认为英国部队仍有一些在附近,可能会提供支持。

争论激烈,最终史迪威怒斥杜聿明,威胁解除他的职务。杜聿明反问,参谋长有权解除代理司令的职务吗?这场争吵令人震惊,直到蒋介石亲自前来缅甸调解。

蒋介石呼吁双方停止争执,面对国难大家应当团结一致。最终达成的协议是听从杜聿明的建议,进行突围,但为了照顾史迪威的情绪,杜聿明被解除了代理司令的职务,另派他人代替。这样一来,双方都能得到些许满足,战术上听从杜聿明的指挥,但史迪威也保留了面子。

尽管杜聿明被解除了代理指挥官的职务,但仍然是第五军的军长,在前线坚守。这种表面上的妥协,实则是老蒋的政治手段,史迪威表面上占了上风,但战术上却听从了杜聿明的建议。这种权衡利弊的协商反映了老蒋的作风,同时也暴露了史迪威在政治上的不足。

在3月30日,200师正式突围撤出同古,同古战役以国军的撤守而告终。国军的表现非常英勇,他们以仅有的7,000人力量抵抗了数万人的敌军,能够坚持十几天已经相当不易。然而,同古失陷后,战况对于中英双方部队变得越来越不利,日本将进一步进攻中部的重镇曼德勒。

在此同时,日军采取了多点开花的战术。曼德勒西部的仁安羌是一个重要地区,以其丰富的石油资源而闻名。日军立即突袭仁安羌,并包围了当地的英国部队,人数约7,000人。英国部队请求中国远征军前来救援,但是由于之前的撤离行动,远征军对此有些犹豫。

为了解救被困的英国部队,中国远征军决定派遣距离最近的新38师前往仁安羌。新38师由孙立人将军率领,包括112团、113团和114团。孙立人下令113团前往仁安羌支援,务必将英国部队解救出来。113团迅速抵达仁安羌附近后,根据英国的指令,开始执行消灭滨河南北岸日军部队的任务,以打开包围圈,救出英国部队。

在那个时候,113团的团长名叫刘放吾,他做出了重大决策。在4月18日的凌晨,他下令发动进攻,尽管113团只有约1,000多人的兵力,与日军相比处于明显劣势。面对这种局面,刘放吾采取了一种巧妙的策略。

刘放吾将军集中了全部部队的机枪,只分配给少数部队。在4月18日,他突然命令这些部队发起优先开火的攻击。日军感到震惊,纷纷猜测是否受到了更大规模的进攻。刘放吾故意制造出这种迷惑,让敌人误以为中国军队派出了更大规模的部队增援。

这种计策使得日军受到了一定程度的混乱,北岸的部队很快被113团驱离。然而,当中国军队试图进攻南岸时,却发现南岸地势较高,难以攻上去。刘放吾意识到这一点,决定暂时停止攻势,让部队休整一天。

第二天晚上,刘放吾再度发动夜袭,但此时英国部队不再愿意等待。他们担心被围困的部队已经断粮多日,情况日益恶化。然而,孙立人承诺在第二天下午六点解除包围圈。

于是,在晚上,刘放吾的113团再度发动攻势,但这次采取了更为巧妙的战术。面对日军的数量优势,刘放吾将部队分成多支小队,轮番发起攻击,迷惑敌人。这种战术使得日军难以判断中国军队的主攻方向,尤其在夜间能见度低的情况下更加困难。

最终,刘放吾成功突破到了南岸。

然而,日军也不是好惹的。在南岸这个制高点,双方经过三次激烈的争夺后,最终113团成功击退了日军,实现了孙立人的承诺。隔天,他们成功打开了一个缺口,将大约7,000名英国军队解救出来。这场战役中,日军伤亡了1,200多人,而我们不到1,000人的部队却取得了解救7,000多人的战果。

这场战役被称为仁安羌大捷,实至名归。在战术上,我们取得了非常成功的成果,也在战略上解救了英军的困境。这批被解救的英军未来也会继续对中国远征军的行动提供帮助。

还有一个值得一提的故事,就是刘放吾将军。他后来移民到美国,在1992年撒切尔夫人访问美国时,特意向当时已经90多岁的刘放吾将军致敬,以感谢他当年解救英国部队的壮举。

再来回顾一下地理知识。曼德勒是缅甸中部最重要的城市,也是日军当时可能要集中攻击的目标。而仁安羌位于曼德勒的西边,与此同时,曼德勒的东边也发生了一件重大事件。

日军当时计划进攻曼德勒,但他们也意识到,英国和中国远征军的部队正在逐渐集结到曼德勒这边,因此曼德勒已经开始做好防御准备。在这种情况下,发动进攻实际上是一个不太明智的决定。

日军的策略是绕过中国军队的防线,利用东边相对较薄弱的防守,占领了腊戍,这个地方正是蒋介石当时飞往缅甸开会的地方,也是滇缅公路的起点。因此,滇缅公路被切断了,中国远征军原本来到缅甸的路线成了一片空白。

尽管在西边取得了仁安羌大捷,但东边却失守了,而且失守的程度相当严重。这让远征军感到非常焦虑,因为日军有可能继续向后方包抄整个曼德勒。

面对这种局面,中美英三方一致认为必须撤退。英国决定先行撤退到印度,而中国远征军则面临着如何回国的难题。此时,参谋长史迪威建议跟随英国人一起撤退,前往印度建立一个中国的基地,以便有机会再次反攻。这个计划看似直观,但也是在形势所逼下做出的最佳选择。

面对这种局面,中美英三方一致认为必须撤退。英国决定先行撤退到印度,而中国远征军则面临着如何回国的难题。此时,参谋长史迪威建议跟随英国人一起撤退,前往印度建立一个中国的基地,以便有机会再次反攻。这个计划看似直观,但也是在形势所逼下做出的最佳选择。

然而,杜聿明在此时再次表态,他持有不同的观点。他指出,我们前往印度可能会受到英国人的欺负,因此我们应该回国内进行作战。这个命令也是蒋介石传达的,因为滇缅公路已经被切断,所以派出去的部队自然应该回国防守。毕竟,这支精锐部队原本是从各个战场抽调而来的,而当时国军在抗日战场上已经非常紧张。因此,他们认为回到那里出发的地方才是正确的选择。

然而,史迪威坚持要向印度撤退。杜聿明则坚称遵循上级命令和个人判断,应该回国内才是正确的选择。最终,双方意见分歧,决定各自行动。

史迪威率领着少数军官撤往印度,而孙立人领导的新38师也选择了同样的行动。因为根据孙立人的判断,要回国内必须翻越缅北的山区丛林,这个行动的困难度太高了,因此他们决定听从史迪威的指挥,选择向印度撤退。孙立人这个决定被视为抗命行为,但是,将在外,军令有所不受。

于是,杜聿明率领的主要部队则开始准备翻越缅北的山区。

在这片被称为野人山的山区,一听到这个地名,就让人觉得不寻常。这里是一片死亡之地,雨季时更是山洪频发。这导致许多远征军部队要么遭遇意外死亡,要么因为山洪阻塞了前进道路,使得撤退变得缓慢艰难。

雨季不仅会引发山洪,还会给路况带来不利影响。部队不得不在丛林中行进,一边忍受着雨季的侵袭,一边面临着路况的困难。此外,缅甸的热带气候也增加了许多困难,因为疾病在这种环境下极易蔓延。山区充斥着各种蚊虫,使得士兵们不得不忍受着疾病的折磨。与此同时,日军的袭击也让情况变得更加恶劣。

整个撤退过程中最令人遗憾的是,200师的师长、勇敢的戴安澜将军在与日军的遭遇战中中弹受伤。尽管并没有当场牺牲,但由于药物匮乏和潮湿的环境,他的伤势日渐恶化,最终不治身亡。年仅38岁,年轻而英勇。戴将军的去世使得远征军失去了一位杰出的领导人才。

200师是远征军中最精锐的部队之一,但在这次撤退中付出了沉重的代价。他们原本的全军人数是9,000人,但战斗伤亡已达1,800人。而撤退过程中,死伤人数更是达到了3,200人,几乎是战斗伤亡的一倍。部分士兵因恶劣环境或日军的追击而丧生,如同戴将军一样,在折磨中渐渐离世。

在回国途中,200师的损失惨重,全军人数仅剩下大约4,000人左右,直接损失了一半以上。这场惨重的损失让人深感悲哀。对于这支中国军队来说,他们是国军少数拥有战车的装甲部队,在撤退中所有坦克装备全部损失殆尽。

然而,200师回国已经够惨了。新22师更惨,这支部队,也是第五军的一部分,由廖耀湘将军率领。在回国途中,他们遭遇了重重困难,山洪、大雨让他们迷失在途中,最终被迫往西走,最终抵达印度。新22师的状况可谓惨淡,战斗中伤亡近2,000人,撤退损失更是高达4,000人,最终只有约3,000人抵达印度。这场远征军的归来可谓凄凉,整个远征军约10万人出征,但最终只有约4万人成功回国。

在此期间,另一支撤退到印度的部队是孙立人率领的新38师,约7,000人。尽管他们在撤退中损失较轻,但这仍是一个艰难的归程。这些部队暂时驻扎在印度,为后续的行动做准备。

在滇缅公路最终被切断后,我们陷入了一段艰难的时期。在那段时间里,我们只能依靠美军的空运来维持后勤运输。那就是著名的驼峰航线。尽管我们未能达到战略目标,但战斗损失却是相当惨重的。有超过一半的10万人阵亡,像戴安澜这样优秀的将领也在外阵亡。因此,第一次远征军的结果可谓不尽如人意。

这样的结局,蒋介石相当愤怒。然而,与其说他生气,更重要的是,必须重新打通滇缅公路这条关键航线。对于美军来说,他们不断向中国表达着他们的担忧,认为空运的负荷过重,而中国能够接收的物资也受到限制。因此,对于中国来说,与其纠结于争论,更重要的是反思自身的问题。当务之急是重新开通滇缅公路。

因此,很快就做出了下一个决定:再次组织远征军,重夺滇缅公路。