曹魏景初元年(237年)初,割据辽东几十年的公孙家再度进入中原王朝的视野。

起因就是公孙家第三代执掌者公孙渊不甘寂寞,先是和东吴孙权勾勾搭搭,后辱骂曹魏使臣,毕竟公孙渊还是曹魏册封的乐浪公,如此目无尊上,引起曹魏上下不满。

魏明帝曹睿当即命幽州刺史毌丘俭带着书信征召公孙渊,打算斥责一番。

没想到公孙渊狗急跳墙,认为曹魏这是要发兵攻打自己了,立刻带兵出击,毌丘俭一个措手不及,被迫退兵。

司马懿平定辽东

得胜之后的公孙渊洋洋得意,自认为曹魏不过如此,趁着大胜,公孙渊宣布自立,自称燕王,改元绍汉,定都襄平,打算与曹魏分庭抗礼。

除此之外,公孙渊还给辽东的各地异族加官进爵,尤其是鲜卑人,让他们去骚扰曹魏北方,分担曹魏注意力,同时宣布向东吴称臣,希望可以得到孙权的援助。

眼看公孙渊蹬鼻子上脸,魏明帝觉得不能惯着他,蜀汉和东吴都是占着天险和曹魏分庭抗礼的,这也就认了。

公孙渊仅占据一个辽东,就敢叛魏,不灭他说不过去,于是找来了在关中的司马懿,让他负责这次征讨辽东的战役。

公孙渊自立(浅绿色燕国)

为何选择司马懿呢?一来司马懿在关中对抗蜀汉多年,比较稳妥,二来就是防着司马懿一手,别看司马懿劳苦功高搞了这么多年,但篡位起家的曹魏对任何将领都抱有怀疑的心态,尤其是司马氏还是大族,不能直接下手,得讲究策略。

毕竟此时的司马懿已经六十多岁了,在古代已经眉毛入土了,天知道还能活几天,更何况辽东战场环境恶劣,曹操征讨乌桓的时候就差点死在那里,要是熬死司马懿,魏明帝不要太开心。

要是司马懿没能死在战场?那也没事,毕竟公孙家割据辽东这么多年,根深蒂固,并不是那么好打的,万一司马懿征讨失败,那么会降低司马懿在军中的威望,魏明帝更可以借机贬谪司马懿。

魏宗万版司马懿

要是司马懿打赢了?那更好,平定辽东之乱,毕竟是大功一件。

而且公孙渊已经自立了,这属于灭国之战了,身为太尉的司马懿灭国,这功劳已经大到没边了,属于功高盖主,那么下一步,自然是想办法整治了。

而且魏明帝还“贴心”问司马懿需要多久才能平定,这又是个坑,万一花时间太多,就是贻误军机之罪。

所以,对于司马懿来说,征讨公孙渊不是一件什么好差事,他必须漂漂亮亮的完成才可以。

而得知是司马懿征讨,公孙渊慌了,在孙权的建议下,他决定坚守不出,毕竟辽东苦寒之地,对曹魏的后勤是个考验,一旦后勤出了问题,司马懿不战而退,自己又可以乘胜追击,这是个好办法。

然而司马懿行军多年,自然也知道后勤的重要性,因而司马懿看了地图之后,决定直接插公孙渊的老巢襄平。

襄平靠近曹魏边境,是绝佳的突袭点

为了避免惊动公孙渊,司马懿一方面故布疑阵,将辽东大军的目光吸引到南边,一边则快速进军,逼近襄平。

得知老巢被围,公孙渊也不管其他孙权坚守不出的建议了,带领大军回援,却被司马懿调转兵马迎头痛击。

虽然公孙渊不服气,但前前后后被司马懿痛击三次,也不得不带领残军退守襄平。

就这样,司马懿顺利围困了公孙渊老巢。

围城成功后,司马懿立即发动猛攻,襄平本来就不是什么大城池,在曹魏大军连番进攻下,弹尽粮绝,不少人甚至偷偷溜出去投降。

一开始就一两个人,后来是成群结队,公孙渊自知大势已去,派使者投降。

但司马懿却不肯,要求公孙渊自己出城。

公孙渊会出城吗?很显然出城也是死,退守也是死,不如突围。

司马懿早就等着了,故意放开一道口子让公孙渊出城,然后带领大军围攻,就这样,还没当燕王几个月的公孙渊带着三代公孙家的美梦彻底消亡了。

公孙渊既死,剩下的就是如何处置辽东了。

辽东纳入曹魏版图

为了威慑辽东,司马懿进城后,下令将城内十五岁以上男子全部屠戮,共计七千余人死于司马懿之手,其次就是将公孙渊任命的文武百官等等两千人全部屠戮,筑成了京观。

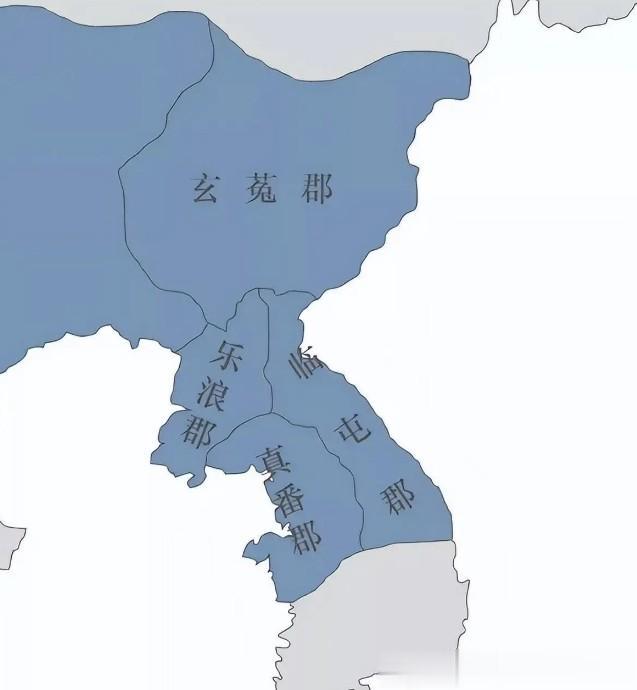

看司马懿这么狠,还没投降的辽东、带方、乐浪、玄菟四郡相继献城投降,辽东之乱彻底平定。

而后司马懿又下令,宣布辽东内迁,之前从中原迁居到辽东的,现在通通回到原籍。

当然不仅仅是原先迁徙的,就连土生土长的辽东人也迁徙到内地里,此举就是为了充实内地的人口,增强曹魏国力,前前后后迁徙了四万余户。

仅仅两年,曾经人口密集且发展不错的辽东,就因大量的迁徙而彻底凋敝了。

司马懿此举,就是为了避免曹魏后方再度出现一个如公孙氏一样的政权,以便曹魏可以腾出手解决蜀汉和孙吴,可以说在当时是有利于曹魏统治的。

只是不想,司马懿此举,却为给日后中原王朝带去了无数的麻烦,深刻影响了后世三百余年。

先看看公孙渊身死之前的辽东。

第一个在辽东建立政权的应该是西周分封的燕国,此时的燕国长期受到东胡等游牧民族的骚扰,以至于到了春秋时期,燕国一度被山戎所击破,要不是齐桓公出兵,燕国真的要亡国了。

而后燕国痛定思痛,靠着历代燕王的苦心经营,燕国疆域也不断拓展,到了燕昭王时期,燕国实力达到了巅峰,名将乐毅先击破东胡,拓地千里,又攻入箕氏朝鲜,并在北方设立上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东,这也是最初的辽东五郡。

战国时期辽东

随后燕王迁徙大量民众进入辽东,也让辽东一度繁荣。

到了战国末期,末代燕王带领公室卫军退到辽东,又有不少人追随迁入,也让辽东人口进一步拓展。

燕国被灭后,辽东纳入大秦版图,其长城一直修到了今朝鲜境内。

而后汉朝也是如此,汉武帝时期,汉武帝取消了燕国这个诸侯国,改为广阳郡,直接纳入朝廷统治,而后又拆拆分分,但朝廷始终掌控辽东。

可以说东汉前的几百年时间里,不管是中原王朝还是诸侯国,始终对辽东保持绝对的统治力,也让辽东之地从未出现过如匈奴一样强大的势力,也让东北方向成为稳定的地方。

汉四郡

汉末虽然群雄割据,但始终保持对辽东的统治,而统治这里的就是公孙氏。

第一代是公孙度,在徐荣的举荐下,被董卓任命为辽东太守。

担任辽东太守期间,公孙度励精图治,吸引了无数避难的中原百姓,也让辽东得到快速的发展,期间公孙度向东击破高句丽,向西击破乌桓,稳固了辽东局势,在这个基础上,公孙度拆分辽东郡为辽东、辽中、辽西,加上原先的玄菟、乐浪,辽东共有五郡。

公孙度时期

而后公孙度的儿子公孙康继承父亲的衣钵,再度击破高句丽,掠夺大量人口入辽东,后破三韩,设立带方郡(今朝鲜黄州),让公孙家势力进一步拓展,辽东各族皆臣服于公孙家的统治,也让公孙家成为辽东的主导者。

但这一切,都随司马懿的到来彻底改变,大量迁徙人口,导致辽东日渐残破,更让原先的局势彻底倒转。

太康元年(280年),司马炎灭了孙吴,彻底统一了天下,对天下百姓登记在册的时候,整个辽东人口不过九万多人(数据根据《晋书·地理志》记载,平州五郡【昌黎郡、辽东国、乐浪郡、玄菟郡、带方郡】人口有18100户,按照每户五口人推算,其中乐浪郡仅有3700户,人口约15000人)。

要知道在东汉时期,仅仅一个乐浪郡就有二十五万人(数据根据《后汉书·郡国志》记载,汉和帝永和五年(140年),当时乐浪郡有户61492户,人口有257050人)。

这意味着辽东这个地方,在东汉时期就开始的胡汉杂居的情况下,汉人开始处于劣势,与之相对的,就是居住在这里的异族们势力得到了快速发展。

而在公孙氏覆灭后以及大量人口内迁的情况,高句丽、鲜卑纷纷趁机拓展自己的势力,尤其是慕容鲜卑。

左边是慕容鲜卑,右边是高句丽

慕容鲜卑暗中帮助司马懿平定辽东,被封为率义王,而后慕容鲜卑在辽西耕耘,实力进一步拓展。

另一边高句丽也是如此,立刻向西扩张,入侵了辽东的东部,此时曹魏势力依旧强劲,在毋丘俭两次征讨下,高句丽老实了一段时间。

但随着西晋末年八王之乱的内讧,高句丽快速扩张,先后吞并了辽东、乐浪、玄菟、带方四郡,此后年间,更是和慕容鲜卑不断争夺,至于中原王朝势力?早就丧失了对这里的控制。

其中最先崛起的是慕容鲜卑,趁着西晋灭亡,慕容鲜卑在十六国时期建立了五个政权,一度和前秦分庭抗礼。

而在慕容鲜卑衰弱后,高句丽开始崛起,终于在南北朝时期,击败百济、新罗,称霸整个朝鲜半岛,更是威胁中原王朝。

隋朝时期的高句丽

为了收复辽东,隋炀帝三次征讨,耗尽了国力,而后唐太宗和唐高宗父子,前前后后花了二十多年时间,才灭了高句丽,彻底收复了辽东。

而这一年,距离司马懿灭公孙渊已经过去了三百多年,可以说司马懿以一己之力,深刻影响了辽东后来三百年的局势。

当然,这不能怪司马懿,毕竟司马懿的初衷是为了杜绝有人割据辽东,而且不管是曹魏还是西晋初期,都对辽东地区保持着绝对的控制。

但司马懿能考虑到现在,却无法考虑到未来,自己一帮子孙为了争夺皇位大打出手,连中原都丢了,辽东自然也保不住了,并且在此后的三百年里,长期被异族统治,这其中又和司马懿当初毁辽脱不了干系。

参考资料:

《晋书·地理志》

《后汉书·郡国志》

《三国志·魏书·明帝纪》

《三国志·卷八》

也毁掉了汉武帝的基本盘,后面的高句丽,契丹,女真的兴起,祸害中华数百年,妥妥的历史罪人