在上海武康路与湖南路交汇口,有一幢西班牙风格的花园洋房。因为门牌号为“湖南路262号”,因此也被叫做“湖南别墅”。

站在洋房外,只见一道一丈多高的砖墙和竹篱笆围墙,将这幢别墅遮掩得严严实实,外人很难看到里面的布局。据知情者说,洋房总体为假三层,坐北朝南,呈L形布局。主楼的一楼是客厅、餐厅等,二楼是卧室,三楼是客房和储藏室。卧室外面有大阳台和外露台,高墙环绕中,草木葱茏,是一个适宜休养的安静所在。

这幢洋房的主人,无一不是大名鼎鼎的人物。从上世纪三十年代到新中国成立后的一段时间里,郑振铎、周佛海、陈毅等人先后在这里居住过。

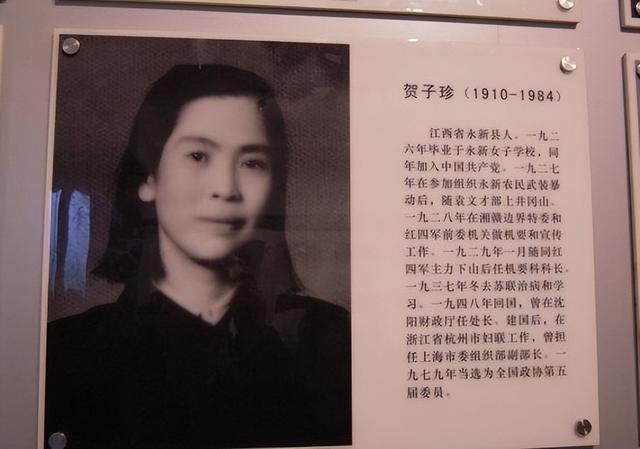

在这栋洋房里住得最久的人,是曾经叱咤风云、被誉为“永新一枝花”的贺子珍。从搬进这栋别墅到去世,她在这里住了三十多年。

贺子珍为什么喜欢这栋别墅?她的外孙女孔东梅曾说过:“武康路上的这幢房子有两个特点;一是隐蔽,从墙外无法窥见墙内的情况,这对于幽居在上海的外婆来说确实很保密;二是有一个很大的庭院,栽满了花草树木,一棵白玉兰婷婷玉立,外婆非常喜欢。”

一、

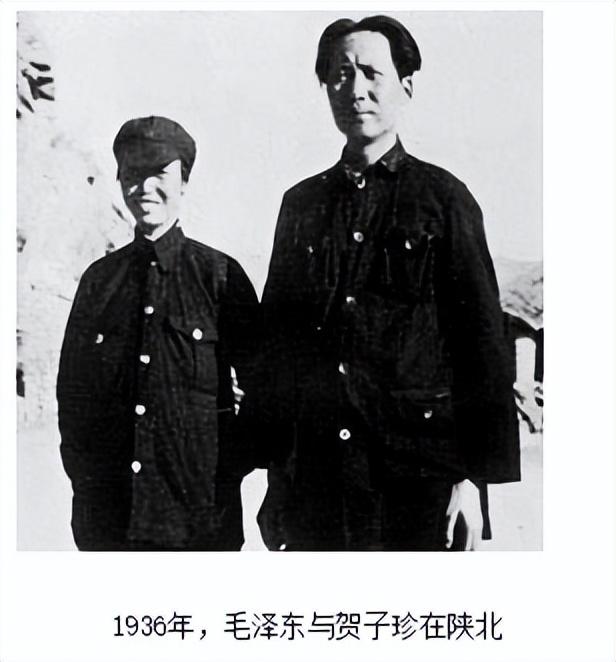

毛泽东与贺子珍于 1928 年 6 月结为革命伴侣,一直到 1937 年底贺子珍离开延安去往莫斯科,两人的婚姻延续了十年之久。

毛泽东虽然比贺子珍 年长16 岁,但两人还是在共同的战斗中结为一对志同道合的伴侣,两人的婚姻十分和谐。即便是在毛泽东经历的一系列政治风云里,贺子珍始终坚定地站在毛泽东一边,当好毛泽东生活上的助手。

红四军“七大”上,毛泽东落选前委书记,又恰好患了疟疾,遇到了人生中的低谷。贺子珍一直守候在毛泽东身边,精心照顾他的生活,还陪毛泽东一起深入群众,进行调查研究。

尽管环境恶劣,但两人的精神世界却非常充实。闲暇时,毛泽东还常给贺子珍讲《三国演义》、《水浒》,还“逼”贺子珍读《红楼梦》,这也从一个侧面反映了他们夫妻关系的融洽。

长征出发时,贺子珍已经怀孕,但她不仅不要组织的特殊照顾,还主动承担了很多照顾伤病员的工作。宿营后,她还要抽空帮毛泽东抄写电报、整理文件,甚至因为产后得不到休养,身体落下了病根。

长征中,红军在贵州盘县遭遇敌机轰炸,贺子珍为了保护伤员,不顾个人安危,扑倒在伤员身上,自己身体多处中弹。毛泽东得知后,立即派傅连暲去抢救,自己也在第一时间来看望。看到躺在担架上的贺子珍,毛泽东禁不住流下热泪,坚定地对贺子珍说: “我不会把你一个人留在这里的!”这段经历,也深深地铭刻在贺子珍一生的记忆当中。

红军长征到达陕北后,毛泽东、贺子珍的婚姻却开始出现了裂痕。造成这种结果的原因是多方面的,主要还是两人个性都要强,加上频繁的生育,给贺子珍带来了很大的生理负担与痛苦。

和毛泽东一样,贺子珍也有着倔强执拗的脾气和反叛精神。比如在她成长的那个年代,女孩子是不允许下水游泳的,不然会被别人说成“伤风败俗”,但贺子珍偏偏带着妹妹到家门前的禾水中游水、嬉戏,引得岸上闲言碎语鹊起。父亲贺焕文气得脸都青了,大骂她们有辱风俗,贺子珍却毫无悔改之意,针锋相对地回应说:“我们要做新青年!”

来到延安后,有一次吃饭,贺子珍炒了一碗毛泽东十分爱吃的辣椒,当时生活依然艰苦,所以毛泽东准备分作几顿吃。第二天贺子珍感觉辣椒已经变质了,便将剩下的那些倒掉了。晚上吃饭时,毛泽东不见了那碗辣椒,便问贺子珍,贺子珍告诉他已经倒掉了。毛泽东火气一下就上来了,一把把洗脸盆里面的水全泼到了地上,贺子珍见状,心里也来气,一赌气便跑了出去,到晚上才回家。

贺子珍是位坚定的革命女性,她渴望为革命事业作出一番贡献。到达延安后,她进入抗日军政大学学习,但不久却因为再度怀孕不得不中断学习。这种情形下,她感到了无法忍受,与毛泽东的感情也产生了隔阂。1937 年,贺子珍远走苏联治病,从此替自己的婚姻画上了一个句号。

二、

贺子珍在苏联经历了很多的艰辛,然而在异国他乡的她,还是尽到了一个母亲的责任。她把早年被送到苏联的杨开慧烈士留下的两个孩子毛岸英和毛岸青,以及后来送到苏联的李敏都接到身边,患难与共。直到 1947 年东北解放后,她才带着 3 个孩子回到哈尔滨。

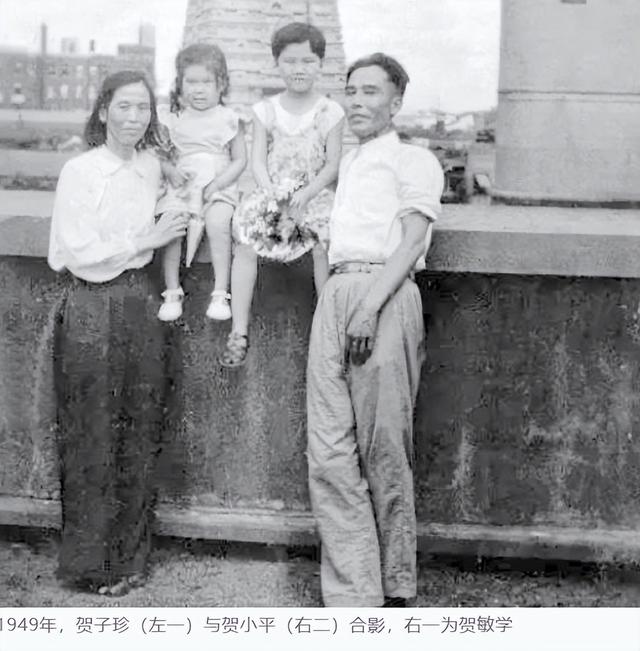

由于江青出面阻挠,回国后的贺子珍,一直见不到毛泽东。1949 年上海解放后,她便来到上海,和哥哥贺敏学一家生活在一起。

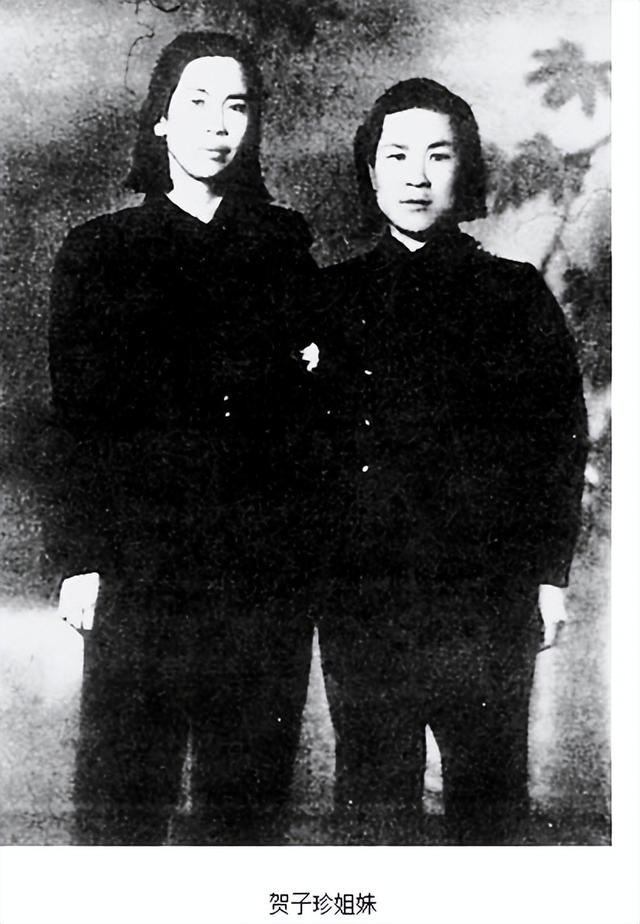

据贺子珍的侄女贺小平回忆,那时的贺子珍住在虹口区溧阳路1267号公寓,并让贺子小给自己做伴。后来她的妹妹贺怡在替贺子珍寻找失落的孩子时,因车祸去世,贺子珍的精神也遭到了重大打击。

贺怡之前找到了十几个有点像贺子珍失散在民间的孩子,贺怡死后,贺子珍让人将这十几个孩子都送到上海,想自己辨认,却又无法确定哪个才是她的孩子。于是她将孩子们全部留在家中,直到1951年2月,贺敏学怕贺子珍的精神再出问题,这才将孩子们遣散。

贺子珍并不知道,毛泽东一直关心远在上海的她,甚至提出从自己的稿费中支付贺子珍的赡养费。毛泽东的这个提议遭到了时任上海市长的陈毅的否决,陈毅的理由是:我们偌大个上海,难道养不起一个对革命有贡献的贺子珍?

三、

1952年,出于工作需要,贺敏学和贺子珍搬到南鹰饭店附近一处三层小楼居住。贺子珍的卧室,在二楼一排第一间。

住进这栋小楼后,贺敏学怕贺子珍没事干闷出病来,于是便给了贺子珍一个任务,当她当家。没想到生性豪爽的贺子珍实在不是当家的料,经常半个月就花光了全家的生活费,一家人经常到了下半月就揭不开锅。

据贺小平回忆,姑姑一向出手大方,不太在意钱。有一次逛街看到一件灯笼袖真丝衫,便一口气买了十来件,除自己留了两件外,其余的全都送人了。贺子珍也知道自己这种性格,确实不适合当家,于是两个月后主动提出她不当这个家。

在与哥哥一家人同住期音,贺子珍的生活很有规律,每天都要抽很大一部分时间来看报纸。她尤其爱看《参考消息》,对上面的每个新闻都不放过,看完了喜欢与哥哥一家人讨论报上的新闻。讨论中,她还特别较真,非常反感别人不同意她的观点。

1953年,时任江西省长的邵式平告诉贺敏学,他们在江西找到了一个叫朱道来的青年,与贺子珍失散的孩子各方面情况非常吻合。贺子珍听到这个消息后很激动,连忙催江西方面将朱道来送到上海。

一见到朱道来,贺子珍就坚信这是她与主席的孩子毛毛。之后她还和朱道来去做了血型检测,两人的血型也是一样的。贺子珍非常激动,可没想到朱道来的母亲朱月倩后来也来到了上海,声称朱道来就是自己的孩子,甚至将这事闹到了中央。最后还是主席出面说:无论这是谁的孩子,都是红军的孩子,那就把他交给组织吧。这才平息了这场风波。

这件事对贺子珍的刺激很大,在接下来很长一段时间里,她都像丢了魂一样,令贺小平等人十分担心。其实也不怪贺子珍,在与毛泽东共同生活的10年里,贺子珍虽然生了六个孩子,可不幸的是,其中的五个孩子不是因环境恶劣夭折,便是在战争中交给当地的老百姓抚养而找不到下落,只有女儿娇娇(李敏)一个孩子留在了她的身边。作为一个母亲,她怎能不思念自己的孩子呢?

这次事件后,为了让贺子珍安静地养病,经上海市委书记柯庆施安排,贺子珍搬进了位于武康路的湖南别墅,并指定华东医院组成以院长王赞舜、内科主任肖文炳为首的医疗小组,对贺子珍的病情进行治疗和照顾,还给她配备了专门的贴身护士和护工。

四、

1959 年 7 月,在毛泽东的安排下,两人终于在庐山再度见了一面。对于这次会见,李敏有过一段回忆: “爸爸见到了妈妈,妈妈也见到了爸爸。可结果呢? 双方的心里都不痛快,反而更增加了对彼此的怀念、牵挂,增加了彼此的忧虑、悲伤和彼此心灵上的痛苦。我觉得,他们双方那旧日心灵的伤痕又重新被撕裂开来,鲜红的血又汩汩而出,这撕裂般的疼痛,更加厉害,犹如在伤口上撒了一把盐。”

这次庐山相会后,贺子珍再也没有见过毛泽东。接下来的几年中,她每年都要上庐山呆一段时间。虽然她嘴里不说,可身边人都知道,她是在幻想能在这里再次见到毛主席。

1966年,贺子珍最后一次上庐山,住在庐山第四招待所。据所长胡春娥回忆,贺子珍对吃饭不讲究,但一天要抽一两包烟,尤其是晚上抽得很多。每天晚上,都能看到她静静地坐在床头,一根接一根地抽。每天白天,她都要重去当年与毛主席交谈的那栋楼,在楼下伫立良久,不时发出阵阵叹声。

幸运的是,贺子珍和在她身边工作的人相处得很好。她的保姆吴丽娟为陪伴贺子珍,连爱人从外地回来也顾不上回家;母亲去世,为了不引起贺子珍不愉快,黑纱也不戴。护士小徐为照看贺子珍,谈成的对象也吹了,直到30多岁还没找到爱人。他们忠心耿耿,日夜陪伴在贺子珍身边,白天陪她聊天,晚上陪她看电视,这也稍稍减轻了她的孤独感。

1976年9月9日,毛主席的逝世,给了贺子珍精神一个很大的打击。接连几天,她一直呆呆地坐在电视机前,看着北京群众悼念毛主席的每一个镜头,喃喃的对身边人说:“毛主席终于被江青害死了。”

主席逝世后的一个多月,贺子珍一直在后悔一件事:1966年9月,贺小平和一帮人要到北京串联,有消息说有可能被毛主席接见,贺子珍便产生了和贺小平一起去的想法。但贺小平怕她受刺激,推说上海市委不会同意。贺子珍解释说:“我到北京去住娇娇那里,他当他的主席,我不去找他,为什么不能去北京?”可最终贺子珍还是没有去成,这也成了她非常后悔的一件事。

五、

1979年,贺子珍被增补为全国政协委员。当她得知这一喜讯时,高兴得像个孩子,让身边的工作人员将五斗橱上的花瓶插满鲜花,又让护士小徐推自己到花园里看看。她高兴的是,在她的晚年,党中央还没有忘记自己!

不久后,贺子珍又迎来了一个更大的好消息:经组织上批准,她可以由娇娇夫妇陪同,去北京参观毛主席纪念堂!组织上唯一的要求是,到了毛主席纪念堂,她不能发出任何响动,更不能大声哭,这是纪律。

对于这个纪律,贺子珍坚定地点了点头,答应了下来。她说,我这一辈子是最遵守纪律的人,我听组织的话。

9月27日,是一个秋高气爽的日子。贺子珍在女儿李敏、女婿孔令华以及外孙女孔东梅等人的陪同下,从解放军总医院出发,前往毛主席纪念堂 。孔东梅注意到外婆的右手上,紧紧握着一条白手绢。

来到纪念堂后,贺子珍向毛主席坐像献上了一个心形花圈,上面写着:“永远继承您的革命遗志——战友贺子珍率女儿李敏、女婿孔令华敬献。”

随后,贺子珍缓缓来到瞻仰厅。她一边看,一边拼命地咬着那块白手绢,强忍着不让自己哭出声来。

良久之后,贺子珍冲女儿、女婿点了点头,两人将她缓缓推出纪念堂,坐进车里。这时,贺子珍又扭头望向窗外的纪念堂,眼眶里噙满了泪水。

六、

这次从北京回来后,贺子珍的身体状况便每况愈下,不得不住进了华东医院。

1981年的一天,贺子珍的老战友何长工来到华东医院,看望贺子珍。

当何长工走进病房时,贺子珍的两眼闪动着惊喜的目光。两人的手紧紧相握,谁也说不出话来。战友久别重逢的喜悦,让贺子珍十分兴奋,泪珠也忍不住夺眶而出。

何长工轻轻拉着贺子珍的手问道:“子珍,这些年你还好吗?”

贺子珍用力地摇一下何长工的手说:“好,还好,你看,我不是很好吗?”

那天,贺子珍与何长工聊了很久。从贺子珍还是小姑娘时跟随农民暴动队伍上井冈山投奔袁文才、王佐,聊到毛主席领导的秋收起义队伍上井冈山,聊贺子珍当上女游击队长打仗的岁月,贺子珍的脸上一直挂着兴奋的笑容。照顾她的护士回忆说,这是贺子珍住进华东医院后,最开心的一天。

1984年3月,贺子珍的病情突然恶化。虽然中央办公厅派专机送来北京的专家进行会诊,并指示不惜一切代价抢救,但贺子珍还是在1984年4月19日下午与世长辞,终年75岁。一个曾经陪伴毛泽东生活了10年,为中国革命流血奋战的伟大女性,走完了她坎坷的一生。

参考资料:

贺小平:《姑姑贺子珍的沉寂岁月》

凤凰资讯:《孔东梅回忆:晚年贺子珍“毛主席纪念堂”之行》

《党史天地》(1994年07期):《贺子珍在上海的岁月》