建安二十四年(219年),刘备打赢了汉中之战,夺下汉中,随即,刘封、孟达又夺取了上庸等东三郡。至此,东汉时期的益州全境皆为刘备所得。

至赤壁之战结束到此时,刘备集团迅猛发展,欣欣向荣,发展势头极好。然而,其后,关羽发起的北攻襄樊之战,却开启了一连串的灾难。先是后方不幸被孙权偷袭,关羽败亡,刘备集团彻底退出荆州;随后,刘备又以为关羽报仇为口号(实为争取重回荆州)发起夷陵之战,再遭惨败!

如此,刘备集团不但良好的发展势头戛然而止,而且,再次陷入“危急存亡之秋”。

关羽北攻襄樊,是不是重大失误?他该不该北攻襄樊呢?如果他不攻襄樊,还会“大意失荆州”吗?

北攻襄樊,是完成《隆中对》第一阶段的最后一步襄樊,是肯定要打的。

刘备依《隆中对》实施战略。

依《隆中对》,刘备集团的第一步就是要“跨有荆、益”,然后“待天下有变”,再一军向宛洛,一军出秦川,进行北伐。

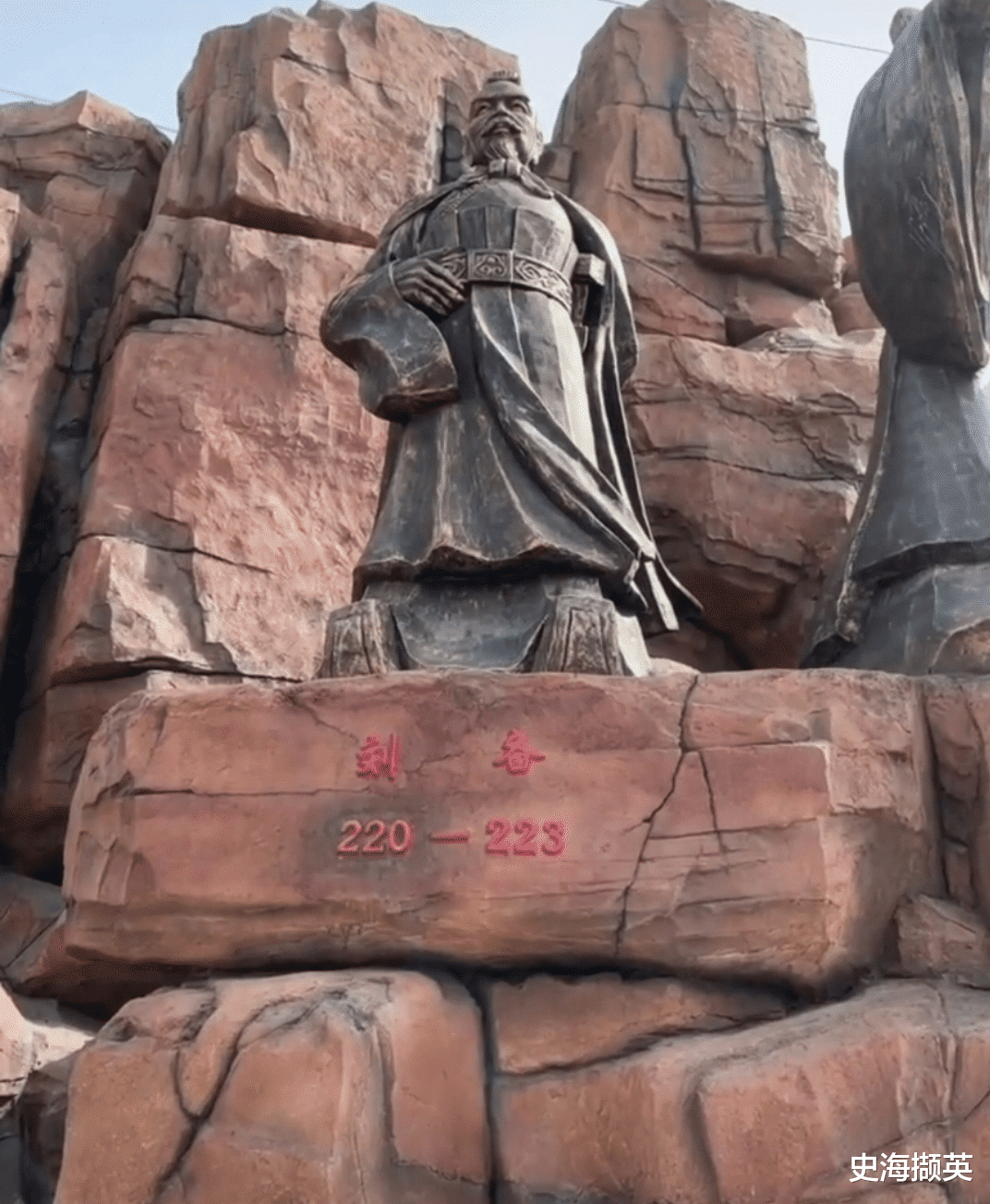

刘备

随着刘备打下汉中,益州全境已纳入刘备手中。而在荆州方向,除襄樊外,曹操还占据了一些地方(如文聘在江夏),其余皆为孙刘联盟所据。

不过,如果夺下襄樊,文聘在江夏孤悬,肯定是不能支撑的。所以,襄樊,实际上就是实现《隆中对》第一阶段任务的最后一块拼图。

襄樊肯定是要打的,而且,按计划,是属于不需等到“天下有变”就要打下来的地方!

原因很简单:只有拿下襄樊,才能稳定地控制江陵-襄阳,长江-汉水的区域,才能安全、充分地发展江汉平原,并利用江汉平原的物资,为以后的北伐创造物质条件。否则,长江以北大部分区域属于反复拉锯区,没有安全的生产环境,仅仅靠武陵、南郡南部的物质条件,准备北伐就会成为一句空话。

襄樊必须打,而且要在“天下有变”前就打,那么,具体该在什么时候打呢?

建安二十四年(219年)时,最佳时机来临。

时机为了进行汉中之战,曹操不断从南阳等地徙民往关中支援。

曹仁

建安二十三年(218年)十月,南阳等地吏民不堪忍受,遂在侯音的率领下捉拿南阳太守,占据南阳城,并攻打附近各县,占领山区。曹仁奉命自樊城率军北上,围攻宛城3个月,到建安二十四年(219年)正月,攻破宛城,屠城,斩侯音。

宛城是许昌到襄樊最重要的中间基地,如今因为内乱几乎被摧毁。除此之外,由于曹军主力或在淮南前线,或在长安-汉中一线,因此,南线兵力空虚,仅有樊城的曹仁数千兵力“悬军”和荆、豫各州郡的地方兵,而且,曹仁对于关羽的防备也比较松懈。因此,此时,确实是关羽北取襄樊的最佳时机!

关羽为何在汉中之战不北伐,在曹仁围攻宛城期间不北伐,而要在汉中之战结束后才北伐呢?因为,时机中还有很重要的一个因素:气候!

关羽

尽管曹军在南线兵力薄弱,但攻打襄阳、樊城是攻坚作战,关羽几乎不可能赶在曹军援军抵达前就破城而入!所以,关羽面临的战术任务是:一面围城,一面阻援。

尽管面对曹仁军关羽有兵力优势,但面对援军,关羽是不可能有兵力优势的!所以,要围城阻援,就必须要依靠水网和水军。

每年11月到5月,是汉水的枯水期,不利于关羽发挥水军优势!因此,到七月,涨水期到,关羽再出兵北伐,是各方面条件都比较成熟的!

关羽

当时,曹操大军虽然已经退出汉中,但是仍然屯驻于长安一带,并且依然在紧张地进行汉中民北迁后的后续工作以及迁徙武都氐人的工作,难以迅速抽调。而淮南方向由于关羽尚不清楚孙曹之间的关系缓和,因此看起来淮南地区的军队也不便抽调。

而在战场环境上,关羽虽不可能提前预测到会出现后来“水淹七军”规模的山洪,但涨水期水位高、水网覆盖面积大,战场环境更利于水军的机动,更不利于曹军步骑运动这是完全符合常识的预期!所以,此时北伐,确实是很难得的时机!

风险大吗?以常理来看,关羽北攻襄樊,即便不利,也不至于有大的风险。

孙权在淮南用兵,虽然往往无功,但也能全师而退。与淮南一样,江汉也是水网地带,关羽不能取胜,同样可以比较顺利地退出来。后来,关羽在徐晃的攻击先遭到惨败,樊城之围被解。但关羽仍然可以继续依靠汉水封锁襄阳。所以,关羽北上,打得下就打下来,打不下就退回来,并没有什么太大的风险。

既然必然要北攻襄樊,时机又难得,即便打不下风险也不大,关羽当然要打!

关键的失误然而,上面所说都只是围绕刘备与曹操两方的角度来看待问题的。

仅仅从曹、刘斗争的角度看,北攻襄樊,确实是有利的、必要的。但是,在荆州这个地方,任何一个重大军事行动,都要同时涉及到曹、孙、刘三方利益。尤其是孙权的利益!毕竟:荆州在江东上游,对东吴安危有着决定性影响!

荆州示意图

或许,在刘备看来,孙刘围绕荆州问题的争议已经告一段落了。

4年前,建安二十年(215年),吕蒙袭南三郡后,孙刘订下“湘水之盟”,重新划分了荆州的势力范围,可以说,双方在荆州势力范围划分的问题上,在公开角度已经解决了这个分歧。

当年,在“湘水之盟”期间,刘备与孙权、关羽与鲁肃讨论的焦点是“借与还”、“赤壁之战时刘备的功劳”等问题,似乎寻求一个“公平解决”。然而,实际上,问题的关键是:孙权不会允许在长江中上游出现一个比自己强的家伙!

上次和解后,刘备又打下了汉中,已经更强了!如今,关羽在荆州战场发展得越好,打得越好,对孙权的威胁就越大,孙权就越有可能改变立场!所以,能否妥善解决孙权的问题,是北攻襄樊战略的关键问题。如果能够外交解决,自然最好。不能外交解决,也可以通过适当增强后方力量,来预防风险。再不济,如果这些都不行,甚至应该因此取消北攻襄樊的计划!

但是,刘备集团在没有解决这一问题的情况下,就发起北攻襄樊的作战,最终酿成大祸!

战略失误的主要责任人:刘备后人多指责关羽,认为关羽“没礼貌”,公开辱骂孙权,激怒孙权。其实,关羽如果彬彬有礼,笑脸相迎,孙权就会放弃安全诉求,不袭击他了?实际上:如果能解决安全焦虑和利益诉求,关羽态度哪怕再差,孙仲谋也会再一次显示自己容人之量的!而要解决江东的安全焦虑和利益诉求,或者通过提前预防来预防风险,都应当是刘备这个大领导该考虑的事情。

刘备

不过,史书中没有任何刘备遣使与孙权商谈的记载!也没有刘备抽调精兵强将到荆州加强后方防务的记载!甚至连对关羽的指导性意见都没有!

关羽虽董督荆州,但到底是一位纯粹的武将,纵横捭阖非其所长,他能“水淹七军”、“威震华夏”已经做得足够好了。酿成大错的,是已经回到成都的刘备!

关羽不北攻襄樊,还会“失荆州”吗?话又说回来,如果关羽不攻襄樊,还会“失荆州”吗?

先看三个事情。

吕蒙“白衣渡江”,攻向公安时,虞翻劝降傅士仁:“明者防祸于未萌,智者图患于将来,知得知失,可与为人,知存知亡,足别吉凶。大军之行,斥候不及施,烽火不及举,此非天命,必有内应。将军不先见时,时至又不应之,独守萦带之城而不降,死战则毁宗灭祀,为天下讥笑。吕虎威欲径到南郡,断绝陆道,生路一塞,案其地形,将军为在箕舌上耳,奔走不得免,降则失义,窃为将军不安,幸熟思焉。”

虞翻说的是大实话!如果只是假扮成商贾,然后突然袭击,不可能所有的烽火台一座也没有机会点燃!吕蒙得以成功,当然不是“天意”,当然是有“内应”!关羽军已经被人家渗透成了筛子!

傅士仁

糜芳、傅士仁开城投降,做了可耻的叛徒。可是,4年前,吕蒙袭南三郡的时,长沙、桂阳太守,也是见信就降;零陵也是在吕蒙的军事威慑和信息欺诈下主动投降的!一个两个守将投降,可能不说明问题,但这么多守将都投降,那该说明问题啦!

更要注意到:此后,包括留典荆州的潘浚在内,荆州大小文武绝大多数都很快归顺了孙权!

这些说明:东吴的渗透工作抓得很密;关羽既不擅长选择守将,也不得官吏忠诚。冰冻三尺,非一日之寒!

关羽紧急回撤时,手上大军尚在。但是,将士在与家中通信后,斗志全无,陆续散去,关羽被迫退保当阳。

对比一下:当年,袁绍在外作战时,邺城被黑山军所袭得,袁绍军家属皆在城内。但是,袁绍军还是追随袁绍,奋力还击,夺回邺城!关羽军的忠诚度,不及袁绍军远矣!

由此可以知道:如果只是单纯被后面“背刺”一下,凭借关羽的才能,刘备、关羽在荆州多年的经营,未必没有回旋余地!但是,显然,关羽军在荆州的统治已经出现了很大问题,不但军队、官吏普遍缺乏忠诚度,而且内部还遭到了东吴的严重渗透!所以,关羽如果不北攻襄樊,或许荆州不会丢得这么快,但是同样十分危险!

究其原因,是刘备集团片面地评估了荆州地区的斗争形势!荆州地区的斗争很复杂:对北面的曹操,主要是军事斗争,是“热战”;对东面的孙权,更多的是人心归属的斗争,是“暗战”。

刘备

关羽是一员标准的武将,不具备如此多样化斗争的全面素质,不能怪关羽。要怪,还是只能怪刘备!

总体来看,北攻襄樊,无论从战略规划上,还是从时机上,都是合理的。只是,由于刘备集团的疏忽,其没有洞察到孙权集团可能因此产生的变化,是重大失误。

同时,关羽也不是因为北攻襄樊才“大意失荆州”的。自关羽独自“董督荆州”后,刘备集团在荆州长期只重视军事斗争,在内部控制上长期存在严重问题,这就注定了关羽在荆州地区看似强盛,实则危机四伏!

国之大事,牵一发而动全身,虽有百密,但只要一疏,就要致命!