之前文叔用三篇文章聊过了莱阳战役的前面一部分,今天也是这个系列的最终章。

1947年9月,国军“胶东兵团”司令范汉杰制定了一项计划,打算利用莱阳吸引我军主力进行决战。他要求54军36师106团的团长胡翼烜至少坚守7天。此外,他计划派遣在即墨附近的黄国梁整编的第64师沿烟青公路北上,准备接应海阳的整编54师主力,并准备从青岛向莱阳推进。同时,李弥的整编8师,现已扩编为整编8军,准备从烟台南下,打一场“中心开花”的战役,一次性解决胶东地区的解放军。

莱阳之战,在整个胶东保卫战中具有决战性质。我军占领莱阳,除去敌人处于胶东中心部位的核心据点,则击破了敌占领胶东,破坏我华东野战军战略基地的企图。敌人失去莱阳这个基本依托,便失去了在胶东行动的自由。

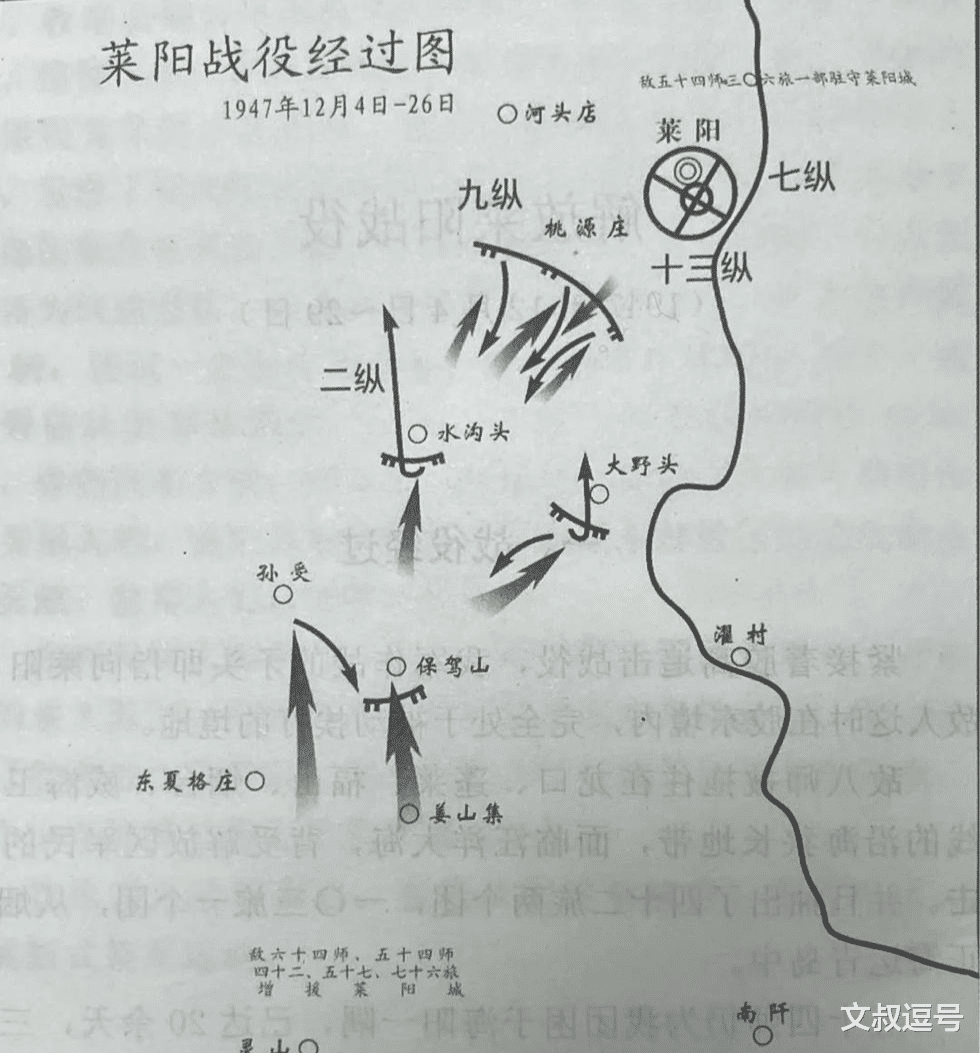

于是在解放军方面,许世友的山东东线兵团一开始计划由成钧的7纵去攻打莱阳。然而,解放军通常会准备相当的兵力用于阻援或打援,因此韦国清和张震的2纵、聂凤智的9纵等部队被部署为阻援部队,沿着烟台到青岛的烟青公路阻止敌军增援。周志坚的13纵被部署在海阳,围困阙汉骞的整编54师主力。

1947年12月,国共双方开始调兵遣将,战场愈发紧张。然而,突如其来的台风却给战局带来了新的变数。在台风袭击下,名为“水沟头”的地方成为攻防的焦点。国军军队出动的机械化部队前往莱阳,正式战斗于12月10日爆发。

解放军方面,华野7纵于12月4日开始了攻势。然而,国军的机械化部队行进缓慢,直到12月10日才开始实施救援莱阳的行动。由于天气寒冷,道路泥泞不堪,机动部队受到了严重影响。到了12月9日,他们集结在水沟头附近,然后于12月10日发起了攻击。面对国军的装甲兵部队压力,7纵一面防守国军增援,一面在攻破莱阳城后立即开始对城隍庙进行进攻。

同一天,国民党粤系的整编64师156旅、159旅,以及整编54师的198旅与华野的2纵展开了激烈的战斗,地点在莱阳西南的水沟头,距离莱阳23公里处。

2纵副司令张震在回忆录中提到,许世友曾表示对水沟头地区的地形非常熟悉,因此建议将部队部署在水沟头、东南和西北两处山地,以阻止援军。张震考虑到援军可能是机械化部队,很可能沿着公路快速推进,因此建议将主力部队摆放在公路附近。经过再次考虑,他们决定将第六师部署在水沟头,以控制要道。

接下来的三天里,华野2纵顶住了敌方坦克的轮番攻击,但他们也付出了巨大的伤亡代价,尤其是正面阻击的六师,使得2纵也失去了战斗力。黄国梁的整编64师和整编54师198旅也未能顺利打通烟青公路,面临着艰苦的战斗。

同时,整编第54师的师部和整编36旅陆续从海阳撤退到青岛,随后在12月11日前后从青岛急速前往莱阳。与此同时,由于黄国梁的整编64师未能攻下水沟头,他向整编74师的第57旅旅长杜鼎请求支援,加大了国军的兵力投入。

12月12日,周志坚率领13纵两个师从海阳赶到莱阳,双方都为了保住战果而竭尽全力。然而,整编54师36旅的援救行动进展缓慢,因为从北上100公里的距离来看,不可能在一天内到达。13纵的37师在13日凌晨开始了对城隍庙的三波攻势。

在这紧急的情况下,国军回忆录《血战莱阳》一书中提到了一件事。防守莱阳的国军团长胡翼煊等人在12月8日听说援军已经攻占了水沟头,前两天他们还能隐约听到枪炮声,但到了12月13日,都没有见到援军的踪影。这让他们在莱阳苦战了10多天的士兵感到非常失望、焦虑和愤怒。因此,在那个深夜,胡翼煊终于决定发动突围。

莱阳城隍庙的战斗在胡翼煊突围后,于14日正式结束。救援部队在装甲兵的配合下,由整编74师第57旅攻下了水沟头。而负责阻击的华野2纵由于伤亡惨重,被迫撤退,改由13纵38师在第二线防守。

国军进入水沟头后没有采取进一步的大动作,这一举动引起了人们的疑惑。很快,蒋介石得知了此事,在12月18日电令胶东兵团司令范汉杰,要求调查莱阳失陷、损失等情况,以及国军占领水沟头三天却不敢进入莱阳的原因。

蒋介石显然动怒了,他是想要收复莱阳吗?莱阳是胶东半岛的中心,而胶东半岛又是当时我军最重要的兵源和物资供应地。因此,谁能够掌握莱阳几乎就能够改变战局,这一点国共双方都非常明白。

周志坚回忆,自从打下莱阳后,范汉杰立刻增援了8个旅,以夺回莱阳。这个决心是基于整个胶东局势的发展,因为莱阳的得失关系到谁能够掌握胶东半岛。同样,华野也集中了7纵、9纵和13纵,决战的重点放在将军顶上。

将军顶,响亮的名字,给人以雄关要隘的感觉。可是,那实在是座平平常常的山,海拔只有90多米,在山岳地带根本算不了山。它不仅低矮,而且平缓,顶上有一块圆形平地,一条从青岛通莱阳的公路从其右前方通过,将军顶的腰部坐落着一个七八户人家的小村,村以山为名,叫将军顶村。烟青公路就在这将军顶前通过。它是莱阳城西南外围唯一可守的要点,过了将军顶便是一马平川,无险可守。

一个海拔只有90米的小山。这座小山前面有一条通往莱阳的公路,在战场上占据重要的制高点,可以发挥很大的作用。

国军在蒋介石动怒后的12月19日拂晓,整54师第8旅在炮兵和空军的掩护下,沿着公路两侧向将军顶推进。然而,到了下午,整8旅未能突破13纵39师的阵地,只能在天色将黑之前停止了攻势。

为什么持续进攻,却攻不下呢?这是因为周志坚他们的工事修筑得十分坚固,将军顶的土地冻结了,修工事要先用火烤,才能挖掘下去。尽管这使得土地变得坚硬,但也带来了一个好处,那就是修筑好的工事可以抵挡迫击炮弹的攻击。现在,攻守双方已经开始接触交锋。

接下来,整54师第8旅在19日的攻击未能打破13纵39师的阵地。第二天一早,他们展开了更大规模的进攻。周志坚指出,到中午时分,39师失去了好几个村庄,将军顶面临着巨大的压力。此时,37师刚从城隍庙之战中撤出,转为预备队。

因为39师难以顶住,38师成为首当其冲的牺牲者。周志坚致电许世友,建议9纵前来配合,但许世友表示不行,因为9纵伤亡过大,需要下去休整。华野打到这个时候,兵力已经不足,7纵在城隍庙战役中损失惨重,聂凤智的9纵也受到了严重伤亡。

周志坚表示,他只能致电38师的师长张怀忠,要求他务必在将军顶顶住。尽管国军已经占领多个村落,取得了局部优势,准备对将军顶发动攻击,但由于天色晚了,双方在晚上7点停战。

到了12月21日,整54师改由198旅发动进攻,但未能成功。紧接着第二天,54师突然停止了任何动作。

防守的13纵38师师长张怀忠表示,这些都是试探性的前哨战。前三天打不下来,对手一定会重新调整。果然,到了12月23日,整54师发动了更大规模的攻势。上午8点,在飞机的轰炸掩护下,三辆坦克掩护一个营朝将军顶的一线阵地——贺家曈发动攻击。在这个地点的进攻持续到11点,攻击兵力增加到一个团,另外还有两个连,在三辆坦克的掩护下实施迂回包击。国军又出动一个团,一波加一波地攻击。周志坚又将如何应对?

周志坚表示,他迫不得已,因为13纵还有两支预备队——109团和112团,他只好先动用了109团去抵抗。我们前面已经提到,109团不久前还在打城隍庙。由于战况紧急,他必须在这个时候出动预备队。他再次打电话给许世友,建议再次派遣9纵,但许世友直截了当地回答了两个字:“不行”。

这样看来,13纵的38师将不得不独自面对国军的反击。38师的师长张怀忠后来在《胶东风云录》中提到,到了下午三点,进攻的国军占领了贺家曈,攻上了将军顶。他们的师指挥部就在制高点背后几十米处,选址之所以在这里,是因为炮击打不到,但一旦制高点被占领,他们就无路可逃。13纵38师此时随时都有可能被围剿。

张怀忠下令,把所有的轻重型迫击炮、山炮等40多门全部集中起来,由师炮兵营统一指挥,掩护步兵战斗。所有的后勤人员也全部上阵。这一举动暂时逼退了整54师。然后他们连夜修筑工事,在阵地的前沿三四百米处铺设了厚厚的麦秸草。

这样做的目的是让战车感觉下面可能有壕沟或陷阱,以减缓速度。反坦克小组则在利用地形埋伏,等坦克接近时再进行攻击。据说他们成功击毁了两辆坦克。到了25日,整54师集中了所有榴炮,朝将军顶发射,进行团或营级的集团式冲锋。

8时30分,敌54师集中全部炮火,对将军阵地发起猛烈轰炸,并出动4架飞机对阵地进行盘旋、轰炸、扫射。

硝烟中,敌人以四个团发起集体冲锋。坚守阵地的战士们用排射枪和集束手榴弹击退了敌人的连续4次进攻。

12时许,部分阵地被敌人攻破,双方短兵相接。由于第3团、第1营弹药耗尽,伤亡惨重,前线的几个堡垒被敌军占领。38师指挥部命令2团出击,协助3团夺回阵地。2团副团长黄官廷率领一个营和一个特务连从将军顶上猛烈进攻,击倒了摇摇欲坠的敌人,夺回了阵地。

在这样的攻击下,13纵38师伤亡惨重。中午,周志坚将仅剩的预备队112团也派上了去。他表示,他已经做好了顶不住的心理准备。

我们现在才知道,周志坚说他们打得头都快秃了,感觉战场压力已经达到了最紧绷的状态。因为局势即将失控,周志坚再次给许世友打电话,建议派遣一个部队插进去。这次许世友接受了,调派了7纵。尽管7纵在城隍庙战斗中受创严重,但此时派遣他们去有着何种作用?

打仗有时并非只靠硬拼。7纵虽然已被打残,但许世友要求7纵与地方民兵南下至姜山集,以威胁国军的侧后方。此举让给了国军54师很大震慑力,士气出现了松动,因为他们前几天未能攻下将军顶,现在又有可能被截断后路,面临被包围的危险。因此,26日进攻将军顶的国民党军败退青岛,将军顶的战斗正式结束。

莱阳战役历时22天,共歼国民党军及土顽杂牌军共1.7万多人,击毁坦克5辆,缴获汽车20辆和轻重武器若干及大批军用物资。随着莱阳战役遂告结束,整个胶东战役也大局已定。