癌症是医学领域的顽疾,也让无数家庭面临着巨大的痛苦。

然而,有这样一位老中医,早在40多年前就敢放话:“你们西医不收的中晚期、晚期肺癌患者,我来收。”

此话一出,无数人笑他不自量力。可他没有退缩,数十年如一日的钻研,如今“国医大师”名号足以证明他的实力。

他就是潘敏求,一位用中医药对抗肿瘤的传奇医者。

«——【·医者仁心不放弃,誓愿救治晚期病患·】——»

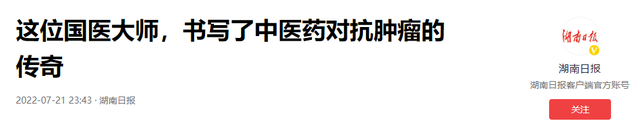

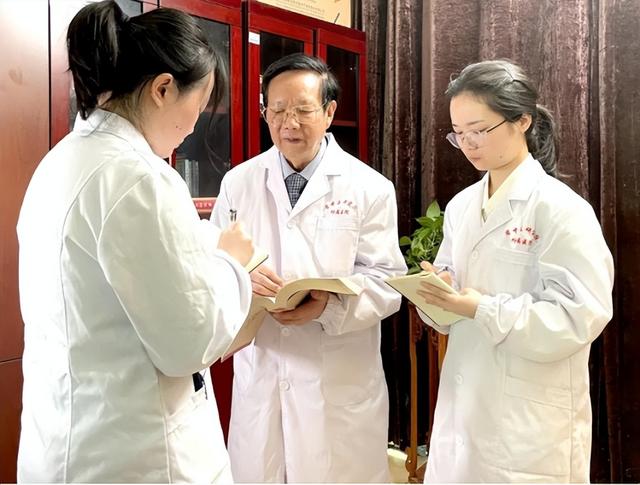

1977年,在湖南省长沙肿瘤医院的诊室里,一名身着白大褂的中年人正专注为一位憔悴的病人把脉。

病人眼窝深陷,面色枯黄,状况看起来相当凄惨。

"这位同志的病情的确非常严重。"那名中年医生神色凝重地说,"不过你们放心,我一定会想方设法,竭尽全力来治疗。"

话是这么说,但那位病人的家属显然难掩内心的无助和绝望。

按照他们此前所就诊的那些大医院的诊断,这个病人好像已经是强如西药也无药可救的晚期肺癌重症了。

甚至在他们来找这位叫潘敏求的老中医之前,其他西医都曾劝他们"病入膏肓,不如好好在家享受最后的时光"。

但潘老经验老到,并未因此就放弃治疗。相反,他斩钉截铁地说:"中晚期肺癌、中晚期肝癌,不管西医放弃了多少,把你们不愿收治的患者全给我来!"

如此霸气的豪言壮语一出,引起了院内一片哗然。

一些西医同行纷纷对潘敏求这位中医老前辈的"自不量力"嗤之以鼻,觉得他口出狂言,未免太自视过高了。

就连不少患者家属,也有人对这位看似"庸医"的潘敏求表示怀疑和不以为然。

然而,潘敏求自己对自身的中医医术有自信,想要尽自己最大努力救治这些绝症患者。

对他来说,作为一名合格的医者,只要病人还活着,就应该义不容辞地去尽最大努力,努力为他们延续生命。

这份无怨无悔的医者仁心,源自潘敏求对中医事业的执著追求和对病人的无私大爱。

«——【·自小树立报效祖国的医学理想·】——»

其实不难理解,潘敏求之所以会如此坚持,完全要归功于他家学渊源的背景。

1941年,潘敏求出生于湖南省浏阳一个中医世家。父辈们的耳濡目染和家庭浓厚的中医氛围,使得他从小对中医文化和医术就产生了极大的兴趣。

当时的中国虽然战火纷飞,但家境尚可的潘家,仍然兢兢业业从事着中医行医的本分事业。

在那个并不平静的年代,醉翁之意不在酒,他们所追求的是一种高于一切的境界——悬壶济世,以无私大爱的胸怀救死扶伤。

从小在这样的环境中长大,看着父辈们只是运用望、闻、问、切的简单诊法,就能施以高明的医术,使病人从病痛中解脱重生。

小潘敏求对中医的神奇之处也便产生了无比浓厚的兴趣。

赶在中医药进入现代化和科学化进程之前,中医在那个时期其实更多的是一种内家传承的手艺活儿,很多药方和配制秘诀都凭借口口相传流传下来。

因此,潘敏求从小就开始学习识记各种名贵中药材的名称和临床功效,也在不知不觉中已经能背诵下"汤头歌"这种中医入门的基本课文。

一切都在为他将来投身中医事业打下了良好的基础。

不光如此,在自己青春年少的时候,潘敏求更是常年陪伴爷爷外出行医,实地观摩学习祖先们行医救人的全过程,对传统的望、闻、问、切的诊法也算是手到擒来。

正是在这样的过程中,潘敏求逐渐燃起了一股奋斗的斗志和报效国家、救死扶伤的理想,进而下定决心就要学习中医知识,将来成为一名医术精湛的中医大夫。

1963年,凭借优异的成绩考上湖南中医学院后,他就像一头孜孜不倦的学习机器,将经典名著如《黄帝内经》《伤寒杂病论》等古医籍基本上都是通读熟记于胸了。

每当清晨的自习课上,同学们在那里书声朗朗背外语或古诗文,惟独潘敏求一个人在那里低头苦读中医方剂,准备将来拿来对症下药的"子弹"。

对中医的满腔热忱,让潘敏求就这样孜孜以求地努力,不断精进自己的医术水平。他相信,只要自己肯苦练,日后定能让中医事业在新时期重新焕发出勃勃生机。

1968年,大学毕业时已是将就中医路的必由之路了。在分配下,潘敏求进入了湖南省芷江县人民医院,开始了自己的执业生涯。

也正在这里,他初尝到了中医除疴治疾的甘甜果实,从而更加燃起了要将中医推向现代化,让中医在新中国重现光芒的抱负。

«——【·积极推进中医现代化创新发展·】——»

作为一名刚步入社会的年轻医师,潘敏求却并不满足于仅将中医视为一种古老的手艺活儿。

他渴望赋予中医以崭新的生命力,让古老的学理在现代得到重新认识和发展。

潘敏求进入芷江医院后不久,就遇到了一位被蜈蚣咬伤的病人,当时别的西医开出各种药物都未能见效。

潘敏求随手开了一付简单的解毒通便的中药汤剂后,居然让这位病人迅速好转了。

"中医药真是了不起!"受治病人感慨万千。这也彻底坚定了年轻医生潘敏求投身中医事业的决心。

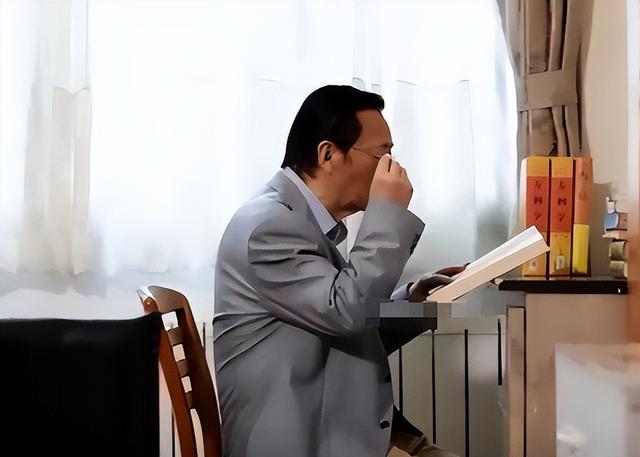

几年后,1977年,湖南省肿瘤医院终于开院了。

潘敏求和妻子黎月恒便被调派来,组建了这家国内首家中医肿瘤专科医院。这标志着潘敏求将要开启一段艰难而曲折的中医抗癌征途。

要让中医重新展现其独特优势,就必须推陈出新、与时俱进。在这一过程中,潘敏求犹如"啃了一块硬骨头"。

当时人们对肿瘤症的治疗认识水平还很有限,西医手段已力有未逮,更何况是中医药这种前沿领域。

但潘敏求毅然决然要为中医肿瘤治疗领域勇立潮头,撑起一片新的天地。

为此,他废寝忘食,全身心投入到攻克肿瘤这一顽疾的研究之中。白天坐诊,晚上回家后就开始深入阅读古籍经典,捕捉蕴含其中的医理智慧。

1978年,他更是花费3个多月的时间,横跨全省80多个县区实地考察,搜集汇总全国各地流传的数百种治疗肿瘤的秘方和偏方。

可以说,潘敏求将自己全部的身心都投入到了这场攻克肿瘤的生死之战,视之为自己一生的重大事业和终极追求。

而这种执着和不懈,最终也没有辜负他的一片赤诚之心。

经过数年如一日的钻研,潘敏求终于在20世纪70年代后期取得了一个重大突破——他率先发现了"淤毒虚"是肿瘤发病的基本病因和病理机制。

基于这一独到的新理论观点,潘敏求进一步首创了"健脾理气、化瘀软坚、清热解毒"的中医肿瘤诊疗法则,这一法则后来被誉为"潘氏法则",并被广泛认可和采纳。

凭借这一创新理论,潘敏求在临床实践中先后攻克了肝癌、肺癌等多种癌症,取得了令人瞩目的疗效,为中医抗癌事业开辟了一条新路。

最著名的例子莫过于被誉为"中成药皇冠上的明珠"的肝复乐片。

这是潘敏求通过6易处方反复研制而成的,也是我国第一个获批上市治疗肝癌的中药新药。

1994年,肝复乐面世后立即就展现出了良好的临床疗效,在2000年更被国家中医药管理局批准列为全国推广的重大科研成果。

这一重大突破,无疑凸显了潘氏理论和中医抗癌疗法在临床实践中取得的卓越成就。

值得一提的是,在研制出肝复乐之前,潘敏求就已经发表过多篇有关中医药治疗肿瘤的学术论文,其理论研究成果获得了国家最高级别的肯定和认可。

一座座里程碑式的成就,见证了潘敏求医生对中医振兴事业的不懈追求。而在这个过程中,他更是倾尽全力,为医学事业的后继有人倾囊相授。

«——【·临证经验成就中西医结合之典范·】——»

作为中医的拓荒者和开拓者,潘敏求自然明白单凭古籍医理是远远不够的,必须要在临床实践中不断探索和积累经验。

正所谓"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行"。

潘老从不曾骄傲自满,而是恪恪尽职,以谦逊的姿态钻研中西医之道。他时常反思自身的临证手法,勤于向更资深的前辈和同行们请教学习。

从学生时代就养成的好学力行的品德,使潘敏求对待中西医理论知识都是一视同仁、兼收并蓄,决不排斥任何一种可能的认识途径。

他认为,要想确实让中医重新在当代社会展现出自身的独特优势,就必须顺应时代发展的潮流,沿着科学化、现代化的轨道前行。

潘敏求尽管勤于研习古方经典,却从未固步自封地拘泥于此。

他时刻保持着开放包容的态度,时时关注着来自西医的前沿动态,了解国内外最新的治疗癌症方法。

依托于这种全方位的努力,在世纪之交,潘敏求终于打造出了一支国内一流的中医肿瘤诊疗队伍。

可以说,潘老一生孜孜不倦、坚韧不拔的创新实践,让中医药的临床地位和学术影响力都获得了极大的提升,成为当代中西医结合的典范。

在这个过程中,他秉持着对事业高度的责任心,同时也怀着一颗谦逊有为的心。

不仅将自身所学所悟毫无保留地传授于学生和助手,还亲自主持编撰了具有权威性和传世作用的医学专著。

一生求索的心血凝聚在这部巨作之中,标志着潘氏一系列创新理论获得了最高级别的学理确立。

从此,中医抗癌事业在他的带领下,踏上了一条全新的发展轨道。

与此同时,潘老还通过招收硕士生和博士生的方式,将自己数十载临证经验一股脑地传授给后学们。

他殚精竭虑地为学生讲授中医经典理论,并亲自带领他们下基层、临床实践,手把手教授临证的精华。

曾有学生回忆说,潘老上完一节课后常是精疲力尽、气喘吁吁,额头总是渗出密密的汗珠。可见他是何等地全身心投入到这项事业之中。

正因如此,潘敏求一手带出的学生中,便涌现出了一大批出类拔萃的人才。在他们手中,中医药学理论不再是封闭的"老黄历",而是焕发出新的生命活力。

从理论到实践,再从实践到人才培养,他用自己的学术成就和职业操守,为中国中医药事业的持续振兴贡献了宝贵的智慧和力量。

潘敏求大师一生的事迹,也将永远铭记在中华民族伟大复兴的征途之上,成为励志向上的宝贵精神财富。

他执着追求的医学理想,以及对病人的无私大爱和救死扶伤的崇高职业操守,都将广为流传,滋养着一代又一代年轻医者的心田。

只要有众人携手共进、薪火相传,潘老数十年孜孜以求的付出和贡献所孕育的宏伟事业,定将在我们这一代人手中播下新的种子,开拓出更加广阔的前景!

参考资料

好大的实力。一个喜欢看着自己孩子病的越久越好的变tai