回顾一个新兴国家的建立,其首都的选择绝非无缘无故的,而是有特定的背景,新中国选择北平为首都,当然也不会例外。

事实上,在古人眼中,北平虽然作为多个朝代的首都,并非建都的最佳选择。著名地理学家顾祖禹在他的著作《读史方舆纪要》中认为,虽然“直隶(北京)雄峙东北,关山阻险,所以隔阂奚戎,藩屏中夏”,有着山川形势的优势,但其不足也是显而易见的。那就是北京与北方强敌在咫尺之间,极易被入侵。正如他在文中所说:

“居庸当陵寝之旁,北在肘腋之下,渝关一线为辽海之咽喉,紫荆片垒系燕云之保障,近在百里之间,远不过三二百里之外,藩篱疏薄,肩背单寒,老成谋国者,早已切 切 忧之”。

而明清的历史事实,也印证了顾祖禹的担忧。明朝时期,蒙古、满洲屡犯边关,也先太师、俺答汗先后围攻北京。满洲兴起后,皇太极屡次破口入关,给北京造成了极大的威胁。

清朝时,北京曾两次被列强攻破,但沦陷的方式与明朝大为不同。清朝统一了中原、东北和蒙古,已不像明朝那样必须“天子守国门”。然而列强从西而来,其海军根本无法阻挡。列强只要能占领天津,北京就必然不保。

因此在明清时期,北京并不像我们想象中那么好防守。自清末以来,许多有识之士一直在呼吁迁都。例如康有为、梁启超就认为,理应将首都迁往西安。毕竟西安深处内地,有山河关塞之险,即使是列强也鞭长莫及。

清朝灭亡后,孙中山曾多次提出自己对于建都的看法。而打从一开始,孙中山就否定了建都北京的主张。他认为北京虽能控制东北与蒙古, 但日本与俄国对东北虎视眈眈。

与此同时,自八国联军侵华之后,大沽口和天津的炮台均因辛丑条约而裁撤,以至于“永难添筑”。敌人一旦从海上而来,北京根本无险可守。况且北京城内使馆林立,还有外国军队驻扎。可谓是外有强敌,内有内应,根本守不住。

因此孙中山认为“欲求巩固安全之策, 诚非改设南方不可。”最终,孙中山选定了有着“虎踞龙盘”之称的南京。在孙中山看来,南京虽然多作为偏安王朝的首都,但其地理位置真的没得说。不仅地势险要,而且靠近上海等繁华都市,人烟稠密、商贸发达、物产丰富。因此孙中山赞叹南京:

“在世界之大都市中,诚难觅此佳境也。而又恰居长江下游两岸之最丰富区域之中心,南京将来之发达,未可限量也。”

然而即便如此,历史的惯性依然很大。即使孙中山一再坚持,但依然有很多有识之士认为,首都非北京莫属。

孙中山自 1912 年 2 月 13 日提交辞呈, 14 日要求南京临时参议院投票选择建都地点, 结果是北京 20 票、 南京 5 票、 武昌 2 票、 天津 1 票, 这一结果显然不符合孙中山的设想。

长沙谭延闿都督认为, 建都南京并非永久的决定,从地理位置上说:

“燕京南达胡广, 北枕蒙疆, 东接胡满, 西连回藏, 近者铁道四通, 诚得高屋建瓴之势。 此中央政府之地点, 所以宜取北京也”。

蔡锷也同样认为,在北京建都更有利,他认为“建都燕京,可以控驭中外,统一南北”。

中国是一个统一多民族国家,南京偏居南方,对东北、蒙古、西藏等地控制力有限。如果定都南京,那么满蒙藏回的广大地区还要不要了呢?若要维持一个多民族国家,势必要在北京建都。

孙中山离任后,袁世凯以及其北洋集团上台,建立了北京国民政府。当时中华民国的首都,一直设在北京。其后广州国民政府发动北伐,清除了北洋军阀势力。国民政府才一如孙中山所愿,将首都定在了南京。

与国民政府同时的,还有中国共产党所建立的政权。在抗战以前,中共中央的所在地曾一再转移,先是上海,后是瑞金,长征之后又变成了延安。

抗战胜利后,蒋介石将首都从重庆迁回了南京。于是毛泽东开始考虑,将中共中央的所在地迁往别处。

1945年8月26日,毛泽东在中央政治局会议上讨论了延安的地位。他说延安之所以重要,一因打日本,一因蒋介石在重庆。如果蒋介石回到南京,延安就不重要了、

此时毛泽东一直考虑和蒋介石成立联合政府,为了沟通上的方便,他一度决定将首府定在苏中根据地的淮阴。淮阴距离南京很近,而且在民主政府的领导下,政通人和、百废待兴,不仅商业发达,文教事业蓬勃发展,被誉为全中华民主建设的楷模。

毛泽东曾说:“南京太热了,不太适应。而淮阴正好,乘一艘船就能去南京办公。”

中共中央属意于淮阴后,苏皖边区政府立即行动了起来,派人到当地进行考察和选址,腾出房屋,为党中央南迁做准备。然而时隔不久,蒋介石便露出了狰狞的面孔。他冒天下之大不韪,撕毁了“双十协定”发动了全面内战。至于南迁淮阴,自然也就不了了之了。

解放战争进入了1948年,革命的形势发生了重大变化。此时解放军已经转入了反攻,解放了大片区域。其中东北的局势尤其好,我军已经解放了东北97%的领土,控制了90%以上的人口。

因此毛泽东一度设想将首都定在哈尔滨。当时的哈尔滨是共产党最早掌握的大城市,从未沦入国民党之手。此地工业门类齐全,拥有较为发达的轻重工业,而且临近苏联,便于取得苏联的支援。而且哈尔滨所在东北,是中国工业最发达的地区。

出于这样一种考虑,中共中央和毛泽东批准哈尔滨为“特别市,准备在这里宣布建立新中国。”

然而变化赶不上形势,随着三大战役的胜利,毛泽东认为不必再偏居哈尔滨。南京、西安、洛阳、开封、北平、武汉等城市纷纷在毛泽东面前浮现。以前是建都的地址有限,现在却选不过来,真是幸福的烦恼。

1948 年 11 月 8 日,毛泽东与薄一波进行了一次重要谈话,指出把接管北平、天津的任务交给中共中央华北局,决定北平解放后由薄一波率华北局机关先行开赴入城,为中共中央机关进驻打前站。这次谈话,毛泽东显然已经有了定都北平的打算。

然而毛泽东熟读历史,不可能不知建都北京的弊端。而且相比于北京,毛泽东似乎更喜欢武汉。从1918年至1974年,毛泽东亲临武汉多达40余次,其中两次长留武汉。

毛泽东是湖南人,但湖南和湖北同属于楚地,两者是不分家的。无论是衣食住行,武汉都让毛泽东非常满意。

自近代以来,位于天下之中,水路四通八达的武汉就是商业和工业重镇。民国时期,武汉更是一座直辖市。况且武汉从未做过任何一个王朝的首都,若建都于此,正好能凸显新中国之“新”。除了武汉之外,洛阳、开封、西安、成都、南京等地也在备选的范围之内。

就在毛泽东仍然心存疑虑之时,王稼祥的到来为他定都北京打了一针强心剂。当时就任中共中央东北局城市工作部部长的王稼祥抵达西柏坡参加党的七届二中全会。

王稼祥和毛泽东可谓是老战友了。王稼祥原本是“28个半布尔什维克”之一,曾在苏联游学了很长一段时间,一度曾支持过王明的“左倾路线”。但第五次“反围剿”的失败,让王稼祥逐渐认识到,毛泽东的路线才是正确的。

在长征途中,王稼祥和张闻天一直与毛泽东共同行动。经过一路的交谈,王稼祥终于被毛泽东说服。在后来的遵义会议上,王稼祥和张闻天率先发难,打响了反王明、博古、李德路线的第一炮,最终成功确立了毛泽东对党和军队的绝对领导。

王稼祥和夫人朱仲丽的到来,让毛泽东十分高兴。短暂的寒暄后,毛泽东便问出了一直以来困扰他的问题,新中国到底应该定都在哪。毛泽东说:

“我们很快就要取得全国的胜利了,我想听听你的意见,我们政府应该定都何处?历史上,历代皇帝把京城不是定在西安就是开封,还有石头城南京或北京。我们的首都定在哪里最合适呢?”

王稼祥思考片刻,回答说:“定都北平如何?”

毛泽东示意他继续说下去。王稼祥分析道:

“北平,我认为距离苏联和蒙古人民共和国近一些,国界长且无战争之忧。而南京虽虎踞龙盘,地理位置险要。但翻开历史就会知道,凡建都金陵的王朝,包括国民党都是短命的。从另一个角度看,南京距离东南沿海太近,就当前的国际形势看,就是它的很大缺陷。我们定都,当然不能选在南京。”

毛泽东点点头赞许道:“西安如何呢?”

王稼祥不假思索地说:“西安的缺陷就是太偏西了,现在不是隋唐时代了,今天中国经济重心在沿海和江南,由此看西安也不合适。所以,我认为北平是最合适的地方。”

事实也的确如王稼祥所说,西安距离东南沿海经济圈太远了。而且在现代化战争中,首都的位置和国防建设并无太大关系,日新月异的强大武器,已经能克服任何天险和沟渠,更无将首都设在西北一隅的必要。如果没有尖兵利器以及完备的国防体系,就算把首都设在深山老林里也无济于事。在冷兵器时期,西安无疑是理想的建都之地,但在现代战争中,定都于此反而会减弱与外界的沟通。

况且由于气候改变,水土流失严重,西安所在关中平原早已不如秦汉时期那样富饶。早在唐朝时,长安就屡次爆发饥荒,皇帝都不得不带着后宫妃嫔就食于洛阳。自唐之后,西安再未成为首都。

唐朝之后,宋将都城定在了中原,并在洛阳和开封之间犹豫了很久。最终选择了更有利于漕运的开封。

然而由于战争的破坏以及土地的过度开垦,开封和洛阳的地位都大不如前,民生凋敝、经济衰退、交通断线。其中开封至今仍在承受黄河泛滥的威胁。开封和洛阳虽然处于天下之中,但在便捷的现代交通面前已经失去了优势,也不是建都的最优之选。

至于南京,除了建都于此的政权多短命之外,此地仍是蒋介石所依靠的江浙资本家的基本牌。毛泽东就曾对薄一波说:

“蒋介石的国都在南京,他的基础是江浙资本家。我们要把国都建在北平,我们也要在北平找到我们的基础,这就是工人阶级和广大的劳动群众。”

在古代,建都北平确实有弊端,那就是太过于直面北方少数民族,因此建都于此的政权多为少数民族政权,比如辽、金、元以及清,唯独只有明朝是个汉人王朝。因此顾祖禹才说“建都之地关中为上,洛阳次之,燕都又次之”。

但在新中国时期,国防问题已经不复存在了。

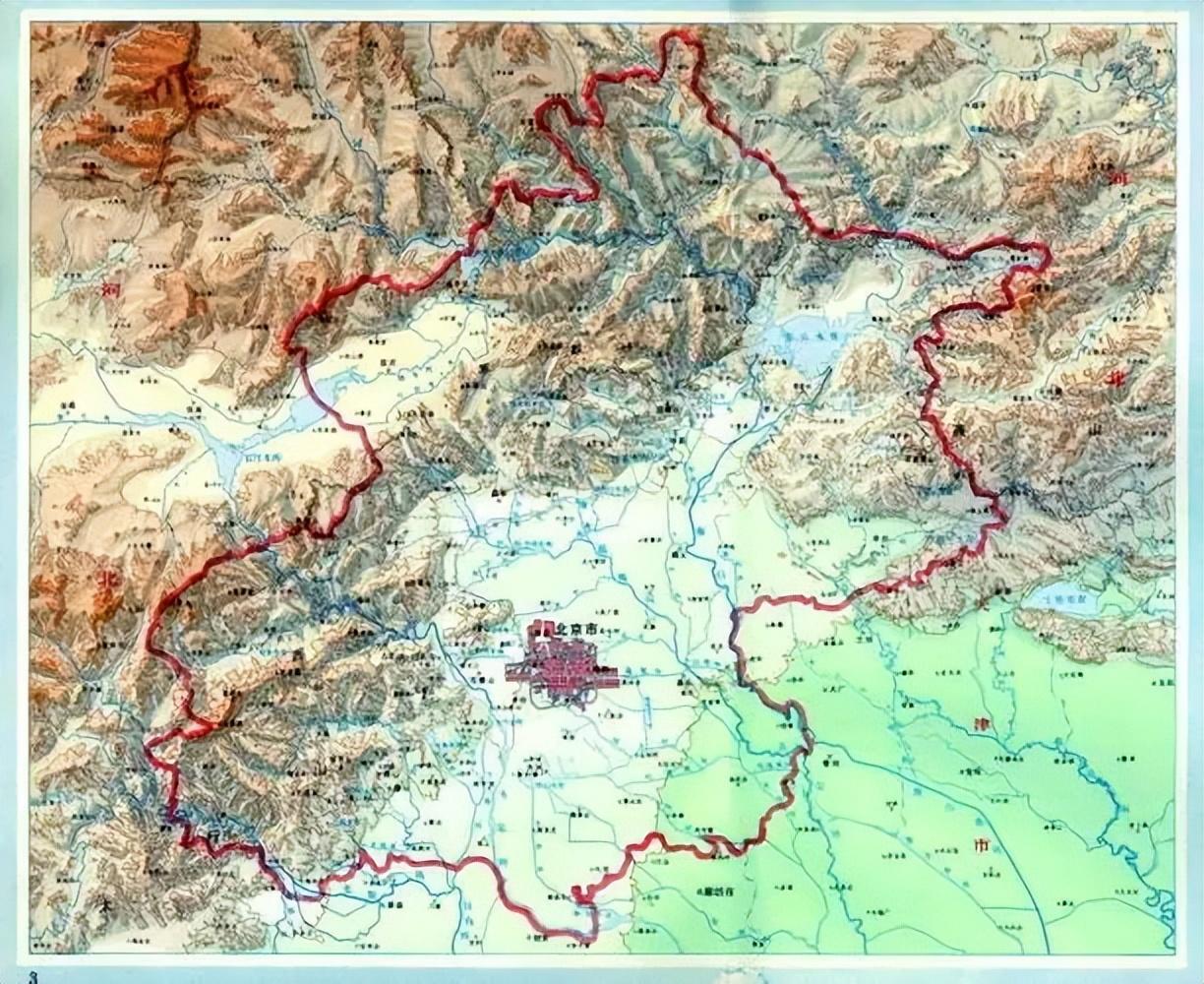

首先,北京位于沿海经济圈,扼守连结东北和关内的咽喉地带,战略地位非常重要,虽然离海较近但由辽东山东两个半岛拱卫。新中国的海军当时虽然才刚刚建立,实力较弱,但在旅顺大连驻扎有苏联舰队,帝国主义不敢轻举妄动。

其次,北京背靠苏联等社会主义国家,便于得到他们的帮助,也符合新中国“一边倒”的外交政策。因此无论是陆防还是海防,北平都已不成问题。顾祖禹的顾虑,在当时已经是多余的。

在历史上,从辽到清,北京建都已经有七八百年历史,并且中华民国政府一度也定都于此。北京成为人民共和国、新中国政权的首都,成为中华民族悠久历史传承的一个部分,中国人民从内心深处来说,是很容易接受与认同的。

况且北平工业发达,人口稠密,位于华北老解放区,人民力量雄厚 ;经济上,它邻近东北重工业区,便于发展工业 ;文化上,这里有几百年的文化积淀,规模弘伟,文物集中,是举世闻名的历史古都,自五四以来,又是新文化思想的摇篮 ;地理上,北平地区位于大平原,将来有足够的扩充余地 ;交通上,四通八达,有平沈、平绥、平汉、平沪等铁路干线,连接全国各地。

于是在王稼祥的建议之下,毛泽东最终敲定将北平作为新中国的首都,他说:

“稼祥,你的分析很有道理,正合我意。”

1949年9 月 21 日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在中南海怀仁堂开幕。23 日,第六小组印发了《国旗国徽国歌国都纪年方案组关于国旗国都纪年的意见》,提交全体会议讨论,其中,关于国都选址的意见为 :

“我们提议中华人民共和国的首都应定于北平,并将北平改名为北京。”

有意思的是,与会代表还讨论了既然北平已经改名,是否要将南京改名。张奚若说 :“北平因将成为新中国首都而改名北京,国都在北京大家是不会有意见的 ;但是南京的情况不同,有人提议南京要改名。”

黄炎培建议说:“为了省事,我的意见,北平、南京都可以不改。”毛泽东说:“国都问题,还是改一个字好(指北平改为北京)。”就这样,新中国虽然定都北京,却有两个以“京”命名的城市。

不过值得一提的是,中苏交恶之后,北京的国防问题一度又出现了问题。而这个问题依然是国防问题。

1969年,也就是新中国建都北京20年后,苏联竟陈兵百万于中苏、中蒙边境。苏军的坦克以及图22轰炸机,对北京造成了严重的威胁。此时北京的威胁,从少数民族的骑兵,换成了苏联的坦克以及飞机。

苏军扬言在2个小时内,将空降兵投放在北京。为了抵御苏军威胁,我国不得不进行大三线建设,并将一些重要领导人疏散到地方。直到中苏两国实现关系正常化,北京的国防安全才得到彻底地解决。

如今随着经济的不断发展,北京作为首都也出现了诸多问题,例如人口太多、交通拥挤、污染太严重等等。前些年,华北地区一度雾霾频发、风沙侵蚀严重。因此有人开始质疑,当初建都北京是不是错的呢?

但笔者认为,建立首都必须考虑当时的背景,不能做事后诸葛亮。在当时的条件下,建都北京就是在结合政治、经济、文化、军事以及历史等因素后的最佳选择。况且如今北京所面临的问题也并非不可解决。

经过一系列植树造林以及节能减排政策的实施,北京的环境已经大为好转,已经很少受到雾霾以及风沙的困扰。同时,在北京周边还营建了雄安新区,应该能够很大程度缓解北京人口扎堆、交通拥挤的弊端。