中国有句古话叫做“水能载舟,亦能覆舟”,在历史上,水就好比是百姓,舟就是国家,一个国家的兴盛和衰亡,往往都离不开百姓。如果只让国家强大,而百姓却连饭都吃不上,那么时间一长就会爆发不可阻挡的民变。

在人类史上,这样的事情其实并不罕见,比如秦朝末年的大泽乡起义,新朝时期的绿林、赤眉起义,18世纪的法国大革命等都是典型的例子。

然而,在两千多年前的战国时期,秦国商鞅却提出了完全相反的理念,在他看来,百姓越弱、越愚,国家反而越强、越稳。

那么,商鞅为何会这样认为呢?最后又得到了怎样的结果呢?

商鞅变法商鞅本是卫国公族,原名公孙鞅,为卫国君主的庶孙。公孙鞅年轻时,尤其喜欢研究重赏罚的刑名法术之学,后来在魏国做了国相公叔痤的家臣,任中庶子。

公叔痤很赏识这个年轻人,但在向魏惠王举荐之前,公叔痤就病倒了。重病后,公叔痤便对魏惠王说:“公孙鞅是个年轻有为的能人,希望大王可以将所有国事交予他,听他治理国家。”

见魏惠王没有回答,公叔痤又说:“大王如果不用公孙鞅,那就一定要杀了他,别让他投奔别的国家。”

然而,魏惠王并没有答应,反倒觉得公叔痤已经病入膏肓,荒谬至极。

在得知魏惠王的想法后,公叔痤又叫来公孙鞅,劝他赶紧离开魏国,但公孙鞅知道魏惠王不会任用他,也不会杀了他,所以始终不肯离去。

不久后,公叔痤病逝,当时公孙鞅听闻秦国正在发布求贤令,于是在操办完公叔痤的葬礼后,他就向西投奔了秦国。

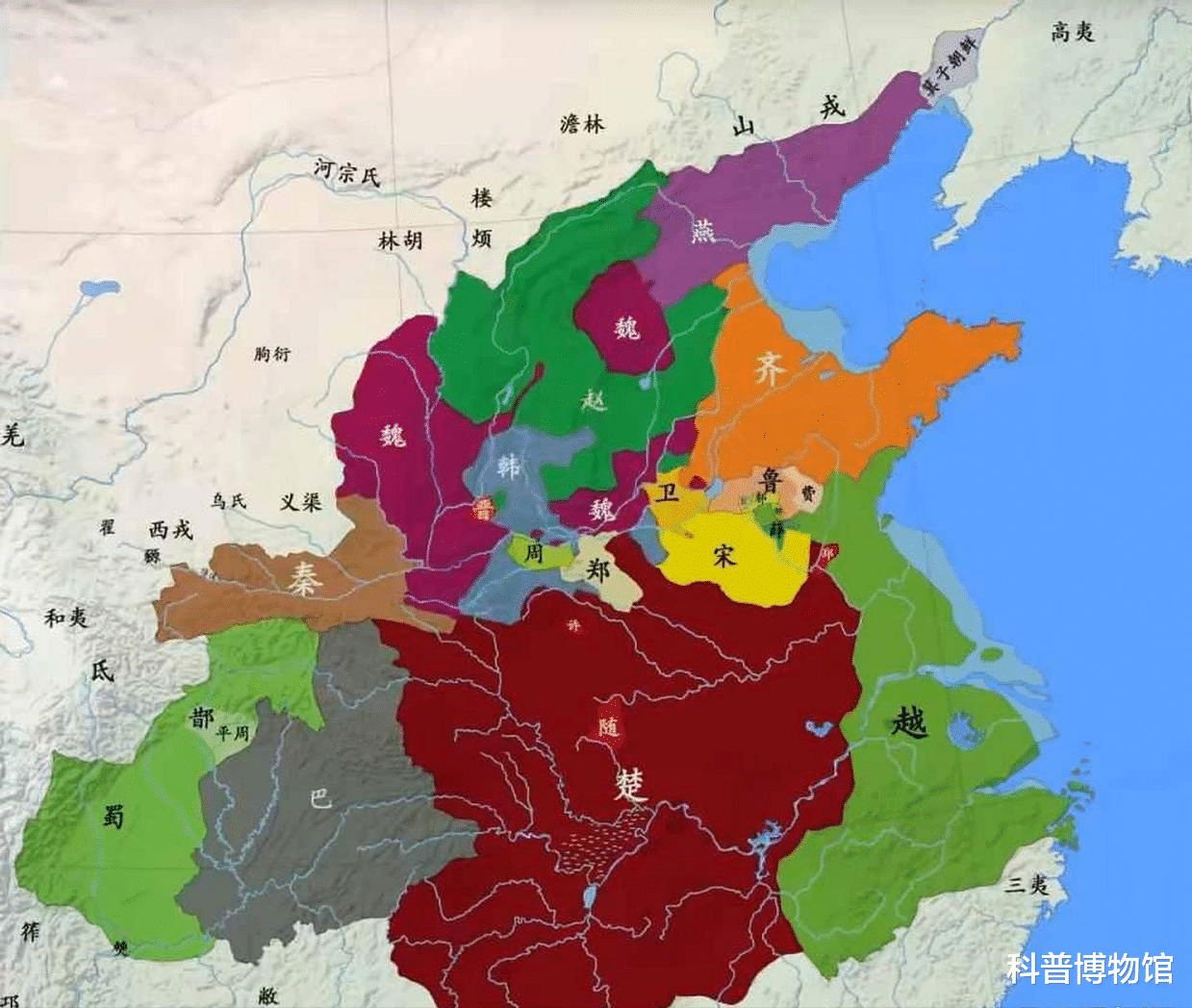

其实,那个时候的秦国也只是一个小喽啰,秦国地处西北偏僻的雍州之地,生产力低下,内部氏族权势较大,私斗盛行;外部战国六雄已经成形,淮河、泗水之间还有十多个小国虎视眈眈,北边的游牧民族又时常侵扰。

在这种局面下,中原的诸侯们都不和秦国玩,甚至像看待夷狄一样看秦国。

公元前362年,秦孝公即位。在即位之初,秦孝公就迫切想要改变国家衰败的现状,试图让秦国恢复到秦穆公时期的霸业姿态,于是便在国内颁布求贤令,让国人、大臣们进言“富国强兵”之策。

也就是这时候,公孙鞅来了。

当时,公孙鞅通过宠臣景监见了秦孝公四次,第一次他用帝道游说秦孝公,第二次用王道,第三次用霸道,虽然这三次均未打动秦孝公,但公孙鞅已经领会到了秦孝公心中所想。

第四次,公孙鞅向秦孝公谈起了富国强兵之策,秦孝公听得很是着迷,膝盖都不自觉向公孙鞅靠近,二人连谈了几个日夜都不知疲倦。

后来不久,秦国便在公孙鞅的指导下,实施了两次变法。

在政治上,公孙鞅改革了秦国的户籍、税收和度量衡等,同时制定了严苛的法律;经济上,主张重农抑商,奖励百姓耕战;军事上,他废除世袭制,实行军功爵制,率领秦军收复河西失地,后被秦孝公封于商地,史称商鞅。

这,就是中国史上著名的“商鞅变法”。

这一系列变法实施下来,秦国的农业得到迅速发展,粮食连年大丰收,军事上兵强马壮,开疆拓土,让秦国从一个小卡拉米走向了战国七雄之列。

然而,商鞅变法看上去是一个利国利民的强大政策,但他的核心思想却是“愚民”,甚至在商鞅看来,只有让百姓越来越愚昧,才能让国家变得强盛、稳定,这是为何呢?

变法中的水和舟在春秋战国那种诸侯割据的时代,一个弱国想要实现崛起,就得用上一些非常手段,否则连翻盘的机会都没有。

变法之前,秦国的经济、文化落后,只有小部分上层阶级受过教育,大部分百姓都没有读过书,而且西北的土地贫瘠,一遇到天灾、战争就很容易爆发饥荒。

恶劣的生活环境,也让秦国人变得十足彪悍,喜欢酗酒,喜欢内斗。

在这种背景下,如果秦国像其他诸侯国那样实行仁德之策、开化之策,补充平民百姓的精神粮食,而忽略人们的物质粮食,那么在短期内并不会取得什么显著的成效,反而还可能导致民变。

所以在商鞅看来,要想让秦国快速崛起,就得先让这片贫瘠的土地生产出足够多的粮食,同时强化军队和人民的斗志,而想要做到这两点,最有用的方法就是使百姓变弱、变愚昧。

这里所说的“弱”不是指体力上的弱,而是思想上的弱,百姓不读书认字,不接受教育,那么他们就不会产生别的想法,只能重视农桑,一心开垦荒地种粮,这样一来,秦国的粮库才会变得充盈。

有了充足的粮食,就能应对天灾、应对外敌侵略、实施对外扩张,以及增加人口。

另一方面,百姓没有独立、先进的思想,就很容易被统治集团洗脑,让国家变得异常稳定。此时在给予平民百姓一些实质性的奖励,他们潜在的力量就会被彻底激发,成为一台台生产、战争机器。

比如商鞅制定的十三级军功制度,只要上战场奋勇杀敌,就能获得不同的待遇,杀敌越多,奖赏越丰富。

在当时,百姓不会考虑这个军功制度背后的深层含义,只知道靠自己的实力拼杀,就能改变自己和家族的命运,加上变法废除了世袭制,那些贵族子弟想要保住爵位,同样得立下军功。

于是乎,秦国的战斗力开始呈直线性飙升,一支虎狼之师就此登上了中原的舞台。

由此可见,商鞅是结合了天时地利人和,完美剖析出了当时秦国的统治和人民的思想,并且懂得如何运用它们,这也是商鞅变法的精妙所在。

不过,任何事物都有两面性,商鞅变法虽然让秦国走向了强大,逐步领先于山东六国,也给平民进入上层开辟了通道,但同时,他打破了几百年的贵族世袭制,得罪了贵族势力。而且在秦孝公病重期间,商鞅一人独揽军权,让秦国内斗不断激化。

在秦孝公死后,秦国贵族便开始搜集罪证,诬陷其谋反,随后秦惠文王派兵讨伐,商鞅兵败而死。后来,商鞅的尸首被带回咸阳,处以车裂之刑并示众,商鞅全家被杀。

值得一提的是,在商鞅死后,秦国并未废除新变法。