杜甫的《塞芦子》一诗,起首两句:五城何迢迢?迢迢隔河水。这两句诗,激起唐史学者赖瑞和远行的冲动,“总有一天,我一定要乘火车,沿着黄河,从现代的兰州出发,往北走,经中卫、银川、平罗、五原和包头,一直走到呼和浩特,去感受‘五城何迢迢’的滋味”。后来,就有了那本《杜甫的五城》。

数年前,机缘巧合,我从朋友那里,见到临淄出土的西汉早期封泥。正好在学校开设古文字的课程,这些封泥文字,成为我们了解“秦书八体”的珍贵资料。而里面许多都是“某某丞印”,这个某某,正是彼时中华大地上的城,其中,“卢丞之印”“东平陵丞”“牟丞之印”“蓍丞之印”“莱芜丞印”“临淄丞印”,“丞”前的这些地名,正是今天济南周边的古城遗址。我就突发奇想,跟困在高中题海中的学校古文字学社的学生说,我们沿着黄河,拿着封泥,去走走这些古城吧。能出去走走,学生们自然开心,我们计划了至少十座城,而最后,我们用一年时间,利用学生课业相对最轻松的周日,走了和封泥文字有关的五座城,从济南到临淄的“五城”。

这便是“沿着黄河走古城”活动的缘起了。

东平陵:江山留胜迹,我辈复登临

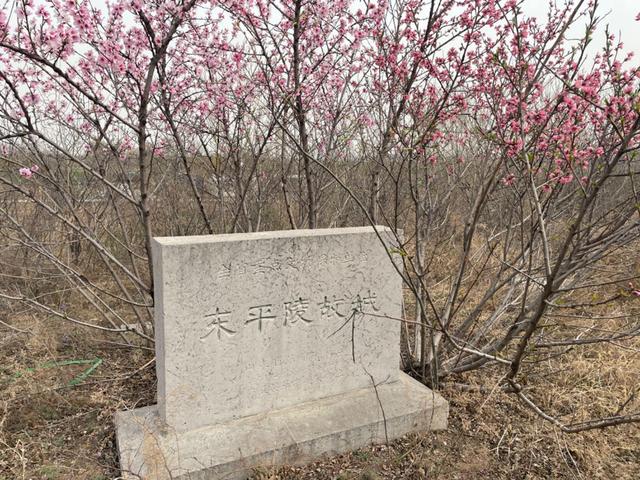

2023年4月初,我们的首站,是位于今济南章丘区的东平陵故城,汉代济南国的都城。今天,四围夯土城墙的残迹仍在,依稀可见汉时大城的规模,特别是西边的城墙,现存的宽度与高度,可以让人想见其旧日巍峨。据城子崖博物馆的李老师介绍,此城周边,文明可追溯至至少五千年前,龙山文化、岳石文化更为久远。这座汉城,是这块土地所经历的文化线上的一个点,或许是比较辉煌的一个点。

东平陵故城遗址

登上西城墙,可见春光下黄色的油菜花与绿色的麦垄组成盛世的田园图景,还有零星桃花点缀其间。而两千多年前,这里是何景象?

东平陵故城的桃花与田野

学生们在城墙上未经野火的荒草丛中穿行,我并不知他们此刻在想什么。同行的教研院苏老师跟我说,站在这里,让她想起鲁迅的话:无穷的远方,无数的人们都与我有关。我接着想到孟浩然的《与诸子登岘山》:人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。我们,与过往的无数人,以及未来的无数人,都是这片土地上的过客,而该在历史中留下什么印记,值得每个人思考。

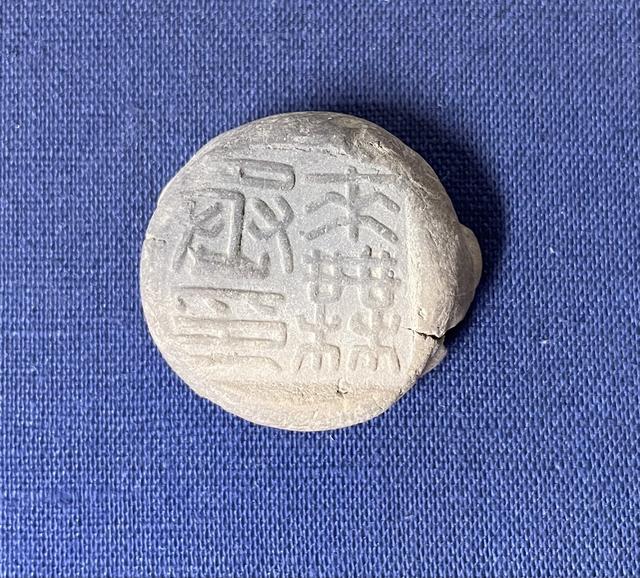

东平陵丞

正是在这片土地的某一个位置,“东平陵丞”的封泥由那个最忙碌的“丞”——东平陵的长吏之一,封装一份简牍文件,把印章钤于固定在绳结处的泥上,然后发往东边的齐国都城临淄。这枚封泥背后,是东平陵人的无数行为、活动中的一件。正如这座大城废墟是这块土地所经历的文明的一段。大城轮廓,会迅速勾勒出一个历史的面孔,依着城墙,所有存在过的都会在刹那间复活,麦田下,那时可能是冶铁的作坊;油菜花田下,可能是那时的官署;某株桃树下可能是那时某家的院落,也种着桃花。而今,封泥回到“故乡”,成为最小的“废墟”,经由这小小的一枚,曾经真实的一段历史细节也隐约浮现于历史想象的空间。

城墙下是麦田,我问学生,认识这是什么植物吗?他们大部分竟真的不识麦苗。我们出来见识我们的文明史、文化史,同时也该认识当下的世界。城的北边不远处,小清河的河道在汉代是济水,济水济南段的大部分,是今天汹涌奔流的黄河。

东平陵故城城墙夯土遗迹

嬴城:历史的交错模糊

在江苏连云港出土的尹湾汉墓简牍中,有一枚记录了西汉东海郡县邑长吏的工作日常,最忙的是丞,比如“司吾丞某某十月五日送罚戍上谷”“朐邑丞某某十月五日上邑计”“海西丞某某七月七日输钱齐服官”,齐服官在临淄,以我所见临淄出土的西汉早期封泥,体量最大的类型印正是“丞印”,东平陵丞、莱芜丞、牟丞、卢丞……可能都是这种劳碌命。

2023年5月,我们带着“莱芜丞印”“牟丞之印”,去莱芜区和钢城区寻其“故乡”。

莱芜丞印

牟丞之印

西汉时莱芜并不在今莱芜,而在今淄博博山域内;我们拿着“莱芜丞印”,去的是位于莱芜区城子县村的嬴城故址;嬴城的国保碑,立在建于金代的三清殿墙外;村中的墙上,宣传的是秦皇故里,而我们来寻的是汉代嬴县遗存;而村北的一段隐约难辨的墙址,据说是春秋战国的遗痕;当地热情的村民给我们讲的则是嬴城本地的民间传说。陪我们考察的莱芜区教研室蒋老师说,历史有时候就是这样交错模糊。这次活动,我们和莱芜凤城高中的学生一起进行实地考察,如此设计的初衷是,从当地同学那里或许可以了解当地的历史,而事实是,这些十几岁的当地少年,对自己故乡的过往,并不比远方的人知道更多。但清晰的是,嬴汶河从村东村北流过,最终与牟汶河合流,滚滚向西,终入黄河。

在嬴故城

牟城:一方大麦养一方人

相比较而言,位于钢城区的牟城遗址要清晰得多。牟汶河环绕着这块土地,这里现在是赵家泉村,与鲁中地区大部分村落一样,多为明代洪武年间移民至此。文保碑上是牟国遗址,春秋时叫得上名号,城始建于商朝,是牟子国的都城。牟的意义更在于这里可能是“大麦”的故乡,而其与“莱芜”更有渊源,《诗经》中说“贻我来牟”,来(麳)是小麦,牟是大麦。王献唐《炎黄氏族文化考》谓:“莱芜县为汉置,故城在今山东淄川东南,城在莱芜谷。盖其一带,旧固莱、牟之族萃居之地,莱、牟两族混居在一起,故名莱牟谷。古读牟为重唇音,牟、莱双叠韵声音近,牟固转写为无。”我们带的“莱芜丞印”,文字是“来无丞印”,“牟”以音转写为“无”,“来”的甲骨文字形,正是小麦的样子,西汉早期所置的“莱芜(来无)”县,在牟的东北方。

古文字学社在牟城遗址

带我们去牟城城墙遗址的赵家泉村的村民,边走边给我们讲当地的古老传说,来自临淄方向古国的公主嫁到牟国,夯筑城墙的土是从其故乡运来的,所以今天看起来,与当地的土颜色不同。这是很有意思的传说,而“历史、传说与变迁”,正是我们这次“沿着黄河走古城”活动的主题,在东平陵、嬴城,同学们都从当地人那里,搜集到有意思的故事。而这些传说,多与城有关,确切地说,与宏大的废墟有关。沧海桑田,曾经繁盛的大城在种种原因之下荒废,逐渐变成断壁颓垣,而一座辉煌的大城废墟化的过程中,会让目睹者心生感慨,巫鸿在《时空中的美术》里引英格尔·希格恩·布罗迪的话:“‘理想’的废墟必须具有宏伟的外形以便显示昔日的辉煌,但同时也要经历足够的残损以表明辉煌已逝;既要有宏伟的外貌以显示征服之不易,也需要破败到让后人为昔日的征服者唏嘘感叹。废墟彰显了历史不朽的痕迹和不灭辉煌的永恒,也凸示了当下的易逝和所有现世荣耀的昙花一现。所以,废墟能唤起的情感既可能是民族自豪,也可能是忧郁和伤感,甚至是乌托邦式的雄心壮志。”这多是文人墨客的感慨,世代市井平民同样会被其生来即可见的高大的残城震撼,但在他们心中,会有自己受震撼后的独特表达,附会出基于自己认知的故事,便是那些离奇的与任何历史的宏大叙事无关的民间传说,但这些传说,又具有一种奇特的力量,生生不息,世代相传。

在牟城的城墙残基上,邵琪然同学向同学们宣讲:“牟国位于牟汶河畔,以大麦的种植而命名为‘牟’。‘於皇来牟,将受厥明’,描绘的正是牟族人在经过一年辛苦劳作之后丰收的景象。一方水土养一方人,这片土地又将我们养育成了怎样的人?”

除了“牟丞之印”,我们还带了“东牟丞印”。据说在今天鲁中的古牟国因战乱,流民播迁至胶东,在今天烟台地区的东牟,与赵家泉的牟有何关系?正如古莱国,也有类似的经历,莱芜,与莱州、莱阳又有何关系?历史地理的戏剧化切换,会让人浮想联翩。

东牟丞印

卢城:因黄河而盛衰

我们走过的古城,离临淄最远的是位于济南市长清区归德街道的卢城遗址,它还是离今黄河最近的一座古城。2023年11月19日,我们拿着“卢丞之印”,在今称卢城洼的田野间寻城的痕迹。冬日的麦田中,有考古队手持洛阳铲在进行考古作业,考古队的老师说,因此城近河,历史上数遭水患,汉代的文化层,可能至少在地下数米处。东平陵的文化层,不过一米多深,临淄齐古城的文化层可能更浅。卢城的古代痕迹,深埋于黄河冲积而成的平原之下。

古文字社在卢城遗址

卢城的变迁,深刻见证了水与文明的关系。钱穆先生论及大河与文明,人类聚居之地均赖有河水灌溉,好使农业易于产生。世界文明古国,莫不如此。“而中国文化发生在黄河流域。其实黄河本身并不适于灌溉与交通。中国文化发生,精密言之,并不赖藉于黄河本身,他所依凭的是黄河的各条支流。”

古文字社在卢城遗址寻找夯土痕迹

卢城为春秋齐大夫高傒封地。汉代为济北国都城。晋代,作为郡治的卢城连同名字南迁到今平阴县境内。据考古发现,遗址文化层几无晋以后痕迹,地下4米均为纯净的黄河泥沙覆盖。改道后的黄河离它太近了。在我们走过的古城里,卢城的历史遗存埋得最深,卢城的变迁与黄河关系最大,但卢城的传说最成系统。归德街道宣传部门的马主任给我们讲了已被列为“非遗”的“狮子红眼淹卢城”和“丈八佛丈九佛”的故事,它们都和卢城遭遇的水患有关,且故事中因果报应、道德教化的痕迹极为明显。这是我们走古城过程中听到的最生动最系统的古城传说。同学们也采访了围观我们活动的当地村民,有意思的是,他们讲述的这两个传说与马主任所讲有差异,且各自也有细节的差异。民间的传说,世代流传兼身口相传,版本也会极多,这该是其生命力的独特表现吧。

卢丞之印

考古队的老师在手机卫星图上,标示出城的轮廓。跟着指导我们考察的考古队刘老师与张老师,踏在田垄上,想象城墙上的行走。目极处,麦田,村庄,隐约的黄河,静谧、祥和。曾经繁盛,因为河;废弃,淹没,因为河;文化层很深,因为黄河。在我们选出的封泥里,这里离临淄最远。我突然想,让学生以此为起点,勾勒一条到临淄的路线,会路过祝阿?历城?东平陵?……有了城,有了城际的路,才有了帝国的疆域,有了封泥,有了简牍公文,才有了帝国的统治。

在卢城遇到正在进行卢城遗址考古工作的考古队

临淄:来到封泥出土的地方

必须得去临淄,这里是封泥出土的地方。

今年五一前,我和古文字学社的同学们来到临淄,第一站桓公台,满足了大家高台废墟的想象。第二站,大小城之间的城墙夯土遗迹,比我们到过的每一个城都清晰。同行的中国教育报记者魏老师帮助联系考古队,让我们进入稷下学宫的考古现场,甚至近距离审视了学宫南门口战国的车辙印。

历史在文献与考古现场,变迁在眼前,我们照例搜集此地的传说,问过几个当地人,无一例外,他们讲述的都是一个故事,或者说一个当地的习俗:别的地方下大雨回家,我们这里下大雨去野地里。为什么?因为大雨冲出来的全是宝贝啊。确乎,这里是临淄啊。它最高光的时刻,是两千多年前,是强大的齐国的首都,《考工记》里记录着这里手工业与商业的繁盛。汉兴,是刘姓齐国的国都,依然是当时帝国的“五都”之一。而我们最想去的地方有两个,一个是本世纪初那批封泥出土的地方——刘家寨村;一个是城东紧邻的淄河。

古文字社在临淄桓公台遗址

刘家寨是个小村庄,在齐故城的遗址上,有多个这种小村庄,村居外是农田,平畴沃野,初夏时节,麦苗疯长,我们沿着田垄,尽可能走近当地村民所指的封泥出土地。或许是学生们很少有机会行走在麦田里,初夏的风掠过麦稍,向远方传送他们的欢笑声。我突然想到湖北出土的松柏汉简,其57号木牍记录了汉文帝时命汉中郡三县向朝廷进献枇杷的诏书。内容是:

丞相言:请令西成(城)、成固、南郑献枇杷各十,至不足,令相补不足,尽所得。先告过所县用人数,以邮、亭次传。人少者,财助。献起所为檄,及界,邮吏皆各署起、过日时。日夜走,诣行在所司马门。司马门更诣大(太)官,大(太)官上檄御史,御史课县留穉(迟)者。御史奏请许。制曰:可。孝文皇帝十年六月甲申下。

从汉中三县运到长安的生鲜水果枇杷,一路上通过邮、亭传送,每过一地,都会留痕,日夜不停送到长安,从司马门,经太官,还要御史验核。这一过程中,需要封几个封泥?刘家寨出土的西汉早期封泥,有许多正是汉文帝时期的,而齐太官、齐御史这一类封泥,数量也不少。我在想,假如从卢城运送重要物资到临淄,会不会也有类似的流程?临淄封泥,当是帝国统治秩序的留痕。临淄封泥出土时,并不见竹简木牍,只是一个个泥块堆积于土坑,它所封之物早已消失于历史的烟尘,它所在的时代早已是故纸上的记载,而今只有这小小的泥块,证明一切曾经存在。但即便是最小的废墟,也足以还原出帝国统治的日常。

临淄丞印

刘家寨村前的路,向东可以直达东城墙外的淄河边,从河的跨度,可以想象当年的一条大河,滋养繁盛的临淄。河中水不多,当是南边被截流,成为当地的水景公园太公湖。但细小的水流向北,汇入小清河,小清河向西,连接黄河。我们这一路所走的五个城,都是傍着水,无论是汶河,还是淄河,最终,也都与黄河相接。黄河的历次改道,并不改支流汇于此的事实。汉代,这些依河而建的城,也从没有脱离过黄河的影响,正如我们的文明。

作者:李鸿杰 编辑:徐征 校对:杨荷放