通讯作者:谭华桥*,李英奇*,王永慧* 单位:东北师范大学

【研究背景】

锂离子电池由于其高能量密度、长寿命和环保特性,已成为便携式电子产品和电动汽车的重要能源存储装置。随着这些应用的日益普及,对更高能量密度和更高效率的电池需求不断增长。传统的碳基负极材料虽然广泛使用,但其理论容量有限,难以满足未来高性能电池的需求。

过渡金属氧化物(TMOs),如锰氧化物(MnO),因其较高的理论容量成为研究的焦点。然而,这些材料的大尺寸限制了其在电池中的应用效率,因为锂离子的有效输运距离通常小于20纳米,导致大部分材料内部未参与反应,未能充分发挥其储能潜力。尽管可以通过减小材料尺寸来提高反应效率,但这往往增加了生产成本和复杂性,并可能阻碍锂离子的传输。

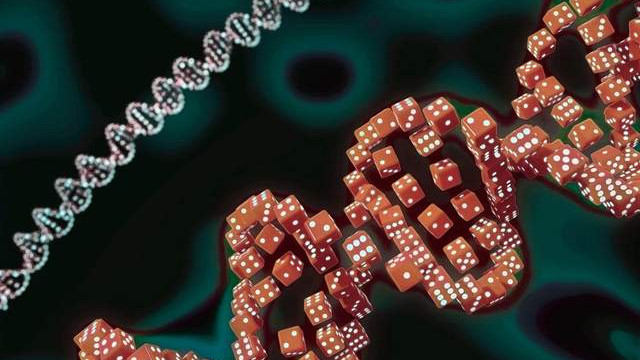

为了克服这些挑战,本研究探索了使用团簇和碳点(CDs)作为潜在的负极材料。团簇的亚纳米尺寸有助于提高材料利用率和电化学反应活性,而碳点则可以通过其表面的含氧官能团稳定团簇,防止其聚集,同时提高材料的导电性。这种复合材料的设计预期可以有效提高锂离子电池的能量密度和循环性能,为电动汽车和便携式电子产品提供更强大的能源解决方案。

【工作介绍】

近日,东北师范大学谭华桥教授,李英奇副教授,王永慧副教授提出了一种易于实现的单分散多金属氧酸盐(POM)簇的制备策略,该策略可以很容易地解决传统过渡金属氧化物(TMOs)阳极材料所遇到的大部分问题。以K7MnV13O38簇(记为MnV13)为代表模型体系,借助纳米级高导电性碳点(CDs),通过快速冷冻干燥工艺实现了其良好的单分散性。该研究提供了一种简单、快速和有效的方法来实现单分散的·POM·簇,并触发理想的和可观的界面能量存储。该文章发表在国际顶级期刊Advanced Science上。唐文思、邱天宇为本文第一作者。

【本文要点】

1. MnV13/xCDs材料的合成

通过将碳点溶液与MnV13溶液混合并进行冷冻干燥,成功合成了单分散的MnV13团簇在碳点中的复合材料。通过FT-IR和XRD表征证实了MnV13团簇在碳点中的分散性,并通过HAADF-STEM和元素映射进一步证实了其结构和组成的均匀性。这些结果表明,碳13团簇的不期望聚集,实现了其在点作为稳定剂有效抑制了MnV13碳点中的良好单分散。

2.电化学性能

测试结果显示,当质量比为MnV13:CDs=1:10时,即MnV13/10CDs,该电极表现出最高的放电容量,达到1348 mAh g−1,并在随后的循环中显示出优异的循环稳定性和库仑效率。 3. 反应/扩散动力学机理

通过电化学阻抗谱(EIS)研究揭示了电极内锂离子的扩散动力学以及电极/电解液界面上的电荷转移情况。GITT技术用于评估充放电过程中锂离子的扩散系数,表明MnV13/xCDs电极具有出色的氧化还原活性和界面结构。CV曲线分析进一步揭示了在不同扫描速率下的电容贡献和扩散控制过程,证实了引入CDs可以同时提高电容储能和氧化还原反应的效率。

Wensi Tang, Tianyu Qiu, Zhiyuan Hu, Yingqi Li, Ruiqi Yao, Yonghui Wang, Xingyou Lang, Huaqiao Tan, Yangguang Li, Qing Jiang, Monodisperse Manganese-Vanadium-Oxo Clusters with Extraordinary Lithium Storage, Advanced Science, 2024.

通讯作者简介

谭华桥,东北师范大学化学学院教授,博士生导师,吉林省分析测试技术学会常务理事,Chinese Chemical Letters青年编委,主要从事有关多酸、无机微纳米材料的设计合成及催化性能研究。

目前,已在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy Environ. Sci., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., ACS Energy Lett., ACS Catal.等国际著名杂志以第一或通讯作者发表SCI研究论文160余篇,文章他引8000余次,h因子47。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金、吉林省科技厅项目、东北师范大学青年拔尖人才项目等。申请国家专利6项,曾荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖二等奖,吉林省杰青、Stanford University全球前2%顶尖科学家“2021年度科学影响力排行榜”,2019年香江学者,2018,2019年连续两年荣获英国皇家化学会能源与可持续领域杂志Top 1%高被引中国作者,2018年东北师范大学青年拔尖人才和“仿吾计划”青苗人才,2014年吉林省优秀博士学位论文等。

李英奇副教授,2018年获得吉林大学博士学位,现就职于东北师范大学化学学院。长期专注于基于微结构调控的纳米金属氧化物的合成及其在新型离子电池中的应用,以第一作者或通讯作者身份在Nature Communications (1)、Angewandte Chemie-International Edition (2)、Energy & Environmental Science (1)、Advanced Functional Materials (4)、Advanced Science (1)、Energy Storage Materials (1)等期刊发表论文29篇,2篇论文入选ESI高被引论文。获得国家授权发明专利3项。作为项目负责人主持国家自然科学基金面上项目 1 项,主持吉林省科技厅面上项目 1 项。