百年人物志,每天发布历史类文章。您可以点击关注,并在本文下方留下您宝贵的评论和意见。

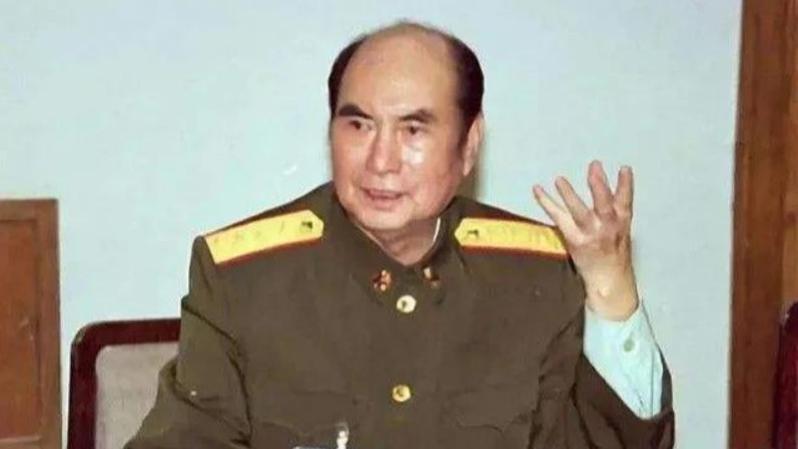

上世纪六七十年代,杨勇受到了严重冲击,被关押长达6年之久。直到1972年5月,他才得以重新回到军队,担任沈阳军区副司令。

1973年6月,杨勇调任新疆军区司令员。处在这一重要位置的他自然也成为了一些人的重点拉拢对象。

1974年,杨勇先后收到了来自北京的两封“绝密”信,对于这些试探和拉拢,杨勇看都不看,并交代秘书“退回去,退给中央办公厅。”

1975年1月,邓小平在中共十届二中全会上增补为中共中央副主席,杨勇十分高兴。解放战争时期,杨勇曾在邓小平领导下工作,他在作战中展现出的军事才能和大局意识一直受到邓小平赏识和器重。新中国成立后,两人也多有交往。

1976年初,“批邓风”卷土重来,许多报刊上大肆宣传“批邓”,但它与中央文件的口径并不一致。受此影响,社会上人心浮动,出现了不少跟风“批邓”的行为。

但在这一背景下,新疆却显得十分平静。这是因为杨勇坚决“按中央文件办”,不受外界干扰。当然,杨勇的行为也被一些别有用心之人告到了中央,并给他戴上了各种“帽子”。尽管如此,杨勇始终强调要“按照毛主席批发的中央文件办事”。

在这一非常时期,杨勇始终按兵不动,顶住了“批邓”的压力。

据有关数据统计,从6月1日至9月9日,杨勇主持召开了21次新疆军委常委会,会议主题与当时盛行的“批邓”毫无关系。期间,他还直言不讳地表态称“我不理解为什么要这样对待小平同志。”

1976年11月,杨勇离开新疆来到南方,虽然表面上是以休假疗养为名,但他此行实际上是同各地及军队的同志们商量如何争取让邓小平尽快复出工作。

此后几个月时间里,杨勇同各位老同志举行座谈会,会上,大家不约而同地提出应该尽快让邓小平同志出来工作。

1977年3月,杨勇来到北京准备参加中央工作会议,一到北京他便去看望了邓小平,同他进行了广泛而深入地交流。

1977年7月,在叶剑英、陈云、李先念等一大批老同志的强烈支持下,邓小平终于全面复出,恢复了在党政军内的一切职务。

同年9月,杨勇被任命为解放军副总参谋长,协助总参谋长邓小平主持总参的工作。邓小平当时身兼数职,十分忙碌,因此,总参的工作实际上是由杨勇负责的。

在主持总参日常工作期间,杨勇领导了落实受审查人员的政策,搞清楚了很多冤假错案。总参是一个敏感特殊的部门,在这一过程中,因比较坚持原则,他也不可避免地得罪了一些人。这在后来也对他造成了一定的影响。

1979年6月,邓小平不再兼任总参谋长,中央开始考虑新的总参谋长人选。作为副总参谋长的杨勇自然成为了最有可能的接替人选,毕竟他在总参的工作深受邓小平等领导人的认可。

然而,就在一切即将尘埃落定之际,军委等部门却收到了不少匿名信,对杨勇进行无中生有地指责和恶意中伤。

这一突发情况使得军委开始重新考虑起了总参谋长的接替人选。

邓小平十分重视这一情况,11月底,邓小平委托耿飚、韦国清先后向聂荣臻、徐向前和叶剑英征求意见。12月,他又亲自来到徐向前和聂荣臻家里就总参谋长人选交换意见。

最终,经过一番仔细考量后,终于确定了人选。

1980年2月,杨得志出任中国人民解放军总参谋长,杨勇则继续协助杨得志主持总参的工作。

新的任命下达后,不少人担心杨勇会不高兴,毕竟不出意外的话,总参谋长的位置就是他的。突然换了人,大家担心他心中不满。

然而,杨得志上任当天,杨勇见到他后,高兴地大喊:“哥,老杨哥。”

为了让杨得志尽快了解总参的工作,杨勇多次陪“老杨哥”前往外地视察,并介绍情况。

1983年1月6日,杨勇在北京病逝,终年70岁。他死后,当初写过匿名信的一些干部还曾专门来到杨家登门道歉。

其实,杨勇在得知匿名信事件后,不仅没有下令追究、调查,既不提也不查,反而欢迎大家对自己提出意见和批评。在这一过程中,他只坚持一点,即总参绝不能乱,工作要做好。

杨得志出生在湖南醴陵的一个铁匠家庭,17岁时参加了湘南起义来到了井冈山,并加入了中国共产党。

此后,杨得志从一名普通的红军战士,一步步成长为了新中国的解放军总参谋长。在漫长的革命生涯中,他始终对党忠诚,团结同志。

给杨得志当过三次副手的杨勇曾说过这样一句话:

“凡是和杨得志同志在一起工作过的,没有搞不好的。”

回看杨得志的革命生涯,在与历任政治委员的合作中,他始终能够团结政委,密切合作。更难得的是,这种深厚的战友情一直持续到了新中国成立后。

长征胜利后,杨得志出任红一团团长,搭档政委萧华工作。期间,两人密切配合,完成了党交代的作战命令。

抗日战争和解放战争期间,杨得志和萧华在不同地区参加战斗,但他们时刻关心着对方的动向。

晚年,萧华在病重住院后,杨得志曾多次前往医院看望老战友,萧华曾深情地对杨得志说:“你是个好师长”。

萧华病逝后,杨得志也悲痛撰文称“我失去了一位生死与共的老战友。”

除了萧华外,黄克诚、黄敬、李志民、罗瑞卿也曾与他合作共事,并在战火纷飞中结下了深厚的革命情谊。

新中国成立后,杨得志还先后两次出国作战,第一次就是抗美援朝期间,杨得志参与指挥了上甘岭战役,以巨大的代价守住了阵地。

第二次就是1979年的对越自卫反击战。

中央军委在酝酿发起对越自卫反击战时,时任昆明军区司令员的王必成奉命率领部队进行了作战准备。然而,1978年12月31日晚,正在北京开会的杨得志却突然被通知立即前往人民大会堂,在这里,他被临时授命指挥对越自卫反击战。

临阵换将令所有人震惊不已。

当时,杨得志是武汉军区的司令员,而且他已经68岁高龄了。在正式下达这一命令前,中央领导专门询问了他的意见:“这次对越自卫反击作战,要在高原作战,您如今年事已高,担心身体吃不消。您还能去前线担任指挥官吗?”

杨得志听后,却毫不犹豫地表示:“当然能。一切听党指挥。”

1979年1月1日,中央军委下达了杨得志和王必成对调的命令,杨得志正式出任昆明军区司令员。

当天一大早,杨得志便先后前往叶剑英、徐向前和聂荣臻等几位老帅家中,向他们汇报了战前的准备和计划。

老帅们听得很认真,也在间隙向他提出了不少建设性意见。临走前,老帅们无一例外都对他进行了鼓励,并表示“我对你的指挥作战能力是很放心的。”

第二天,杨得志又来到了时任副总参谋长的杨勇家中,杨勇当即表态:“这次作战任务非你莫属,总参一定尽全力支持”。

1月7日上午,在完成了武汉军区的重要事务和交接事宜后,杨得志飞赴昆明军区,听取了对越自卫反击战的准备情况。

当天下午,杨得志来到昆明军区后,没有休息,直接来到指挥部听取更详细的情况汇报,一直到深夜,杨得志才结束了工作返回住处。

此后一段时间里,杨得志就作战计划同军区领导进行研究,他还亲往实地就边境形势进行了调查。

因为刚来昆明,他对当地的地形不了解,对敌人的具体情况也不了解,就连自己率领的参战部队也同样不熟悉。

种种困难让杨得志寝食难安,他每天昼夜不停地工作,以最快的速度熟悉情况,天天在边境一带跑,勘察地形,看部队。

2月17日,对越自卫反击战正式打响,杨得志率领部队在云南方向向越军发起攻击。

战役打响当天,杨得志突然胃疼发作,但他吃过止疼药后便继续站在地图前指挥作战。三天后,正在前线指挥所的杨得志,突然被政委发现头上冒出了大颗大颗的汗珠。直到这时,政委才知道他胃疼。

政委见他脸色惨白,着急地说道:“我立即向中央报告情况。”

杨得志摇摇头,坚决不同意。

“那先去医院,让医生看看。”政委又急又气地说道。

杨得志还是不同意,并表态称:“现在正是最关键的时候,部队刚刚开拔,总指挥要是不在前指岂不是动摇军心?”

在杨得志的固执和坚持下,他始终没有离开指挥部一步。

25日,各部队抵达指定地区,并基本完成了预定的反击计划。消息传到指挥部,杨得志终于松了一口气。紧接着,他便病倒在地,昏迷不醒。

两天后,刚刚脱离危险,清醒过来的杨得志还躺在病床上,就要求与前线指挥部通话。

杨得志用实际行动诠释了军人保家卫国的神圣使命,将自己的生死置之度外,以完成任务作为第一要务,出色地完成了任务。

1980年至1987年底,杨得志一直担任着解放军总参谋长一职,任职期间,他认真负责,为我国的军事建设作出了重要贡献。他也成为了新中国成立以来任职时间最长的总参谋长。

参考资料:党史天地2016年14期、领导文萃2017年24期、湘潮2018年5期、今古传奇·人物版2021年9期、共产党员(辽宁)2011年11期