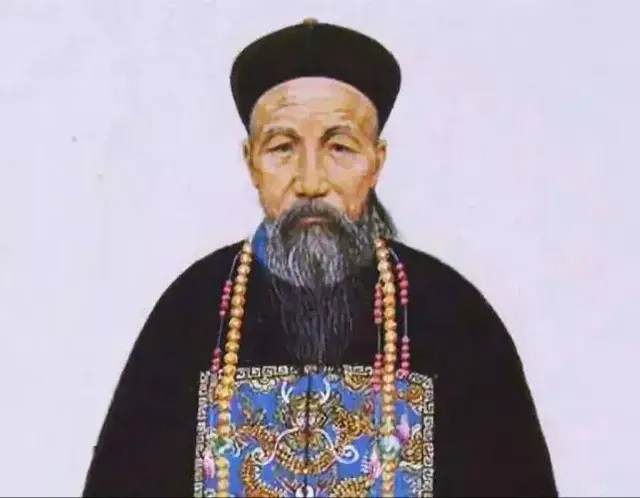

太平天国是清朝晚期一次轰轰烈烈的农民起义运动,给予晚清统治者沉重的打击。而如今提及太平天国,比较出名的是洪秀全、杨秀清、韦昌辉、石达开等人,罗大纲这个名字与他们相比,可谓是籍籍无名。但其实,罗大纲同样是太平天国的重要奠基者,从用兵来讲,他不输石达开,而从谋略上来讲,太平军中无出其右者。

罗大纲反清的旗帜比洪秀全等人举的还要早,他是梅州丰顺县汤南镇人,少年时就有凌云之志,以游侠的身份闯荡江湖,经常劫富济贫,快意恩仇。道光二十九年(1849年),岭南地区发生了严重的饥荒,官府不仅不思赈济灾民,反而变本加厉地征收赋税。

官逼民反,群情激奋下,罗大纲率领饥民发动暴动。罗大纲思路清晰,他知道,就算清朝腐败无能,但仅凭几千流民,不可能是官兵的对手。所以罗大纲率领饥民顺江而上,进入广西,并在一水寨立足,组建水军。清兵不善水战,未能将罗大纲歼灭,让他有了扩大势力的机会。

彼时,罗大纲已有数千水军,成为当地有名的水寇,而洪秀全刚刚和杨秀清、石达开等人共誓生死,于粤西起兵反清。洪秀全创建的是“拜上帝教”,罗大纲加入的是反清组织“天地会”,两支势力本无交集,但有人劝说罗大纲投奔洪秀全,太平军的冯云山也亲自来到罗大纲寨中,给他做工作。

罗大纲与冯云山昼夜畅谈,他被太平军的施政纲领打动,认为此路可成,所以率领2000士卒,投入太平军,成为太平军创建之初重要的水军力量。

此后,罗大纲率领水军转战各地,与清军战斗,屡战屡胜,开辟了大片地盘。与许多人印象中的太平军不同,罗大纲所率太平军军纪严明,每下一城,只杀平日里作威作福的地主富户。罗大纲很重视社会安定和经济秩序,他严格地执行圣库制度,将百工登记在册,一方面动员百姓捐钱捐物支持太平军,另一方面又打击囤货居奇的商人,保证百姓能够买到平价的粮食和物资。

罗大纲的士兵都愿意听从他的命令,只要他下令,士卒们便不去侵犯百姓,因为罗大纲平时就爱兵如子,史书载“可与众同甘苦,士卒乐为效死”。罗大纲打仗颇有明朝开国战将常遇春的风采,他用兵“剽迅如风,雄冠诸将”,每战都身先士卒,激励士气,全军不畏生死。

相比之下,曾国藩的湘军不如罗大纲水军甚矣。尽管曾国藩的是官兵,罗大纲的是所谓“匪军”,但湘军怕死,打仗全靠曾国藩破城可劫掠三日的许诺,而罗大纲的水军却受将帅激励,人人奋勇争先。两军狭路相逢,胜负可想而知。

九江之战中,罗大纲与石达开合作攻打曾国藩。夜里罗大纲率军奇袭湘军水军营盘,焚烧湘军百余艘战船,还俘虏了曾国藩的坐船,曾国藩乘小船才死里逃生。这一战罗大纲打得曾国藩羞愧难当,几乎欲投河自杀。

所以,罗大纲带兵打仗的本事,一点都不逊于太平军名将石达开。更难能可贵的是,罗大纲除了有出色军事指挥能力,还有敏锐的战略眼光,说他是太平军第一谋略家,一点都不夸张。

太平军定都南京后,洪秀全等人准备马上派出一支北伐部队,直取河北和燕京,从而实现统治全国的目标。但罗大纲敏锐地认识到时局的微妙,他知道定都南京只是一个阶段性胜利,想灭亡清朝必须徐徐图之,不能轻举妄动。所以罗大纲认为“欲图北,必先定河南;大驾驻河南,军乃渡河”;如果此计不成,就“先定南九省,无内顾忧,然后三路出师,一出湘楚,一出汉中,疾趋咸阳……会猎燕都”。(《清史稿》)

对于派遣一支孤军北伐,罗大纲很不看好,他警告洪秀全和杨秀清等人说:“若悬军深入,犯险无后援,必败之道也。”

事实证明,罗大纲的看法完全正确,北伐军本来势如破竹,但就是因为洪秀全等人不思支援,让北伐军孤军奋战,最终导致北伐军全军覆没。如果太平天国高层采纳罗大纲的建议,或许局面会完全不一样。

但可惜的是,此时掌权的是杨秀清,而他对于罗大纲的建议不屑一顾,全盘否决。不仅杨秀清,就连洪秀全和石达开等人,对于罗大纲也有隔阂。罗大纲尽管是太平天国的奠基人之一,但他不是洪秀全于粤西起兵的同伴,所以始终为洪秀全等人排挤。这一点连他们的敌人清军都看出来了,清军的战事资料《贼情汇纂》中就说:“罗大纲僳悍机警,贼中号为能者,然因非粤西老贼,功在秦日纲上而不封侯王”。

罗大纲有勇有谋,他戎马一生,南征北战,数次打败曾国藩的湘军,把前来围剿的清兵打得狼狈逃窜,为太平天国的创立作出了重要的贡献。只可惜,洪秀全、杨秀清等人没有重视这个人才,反而因为出身排挤罗大纲,让这位功勋满身的“开国”将领不能封王。

1855年,芜湖之战中,罗大纲率军与清军血战,身受重伤,撤回天京医治,但终因伤重病逝。罗大纲死后,洪秀全追封他为“奋王”。但是就像是整个太平天国一样,它在最关键的时刻没有选对道路,直到局势无法逆转后方知过错,但为时已久。随着罗大纲、石达开等人的相继去世,太平天国的覆灭,已经进入倒计时。

参考资料:

《清史稿》

《太平天国文书汇编》

《贼情汇纂》