文|第四分队长

今年一月,大名鼎鼎的《科学》期刊发表了一篇研究文章—— Genetic variants underlying human bisexual behavior are reproductively advantageous(人类双性恋行为的遗传变异是否具有繁殖优势 ),论文的核心在于阐明人类双性恋行为背后的基因变异在繁殖上是有利的。

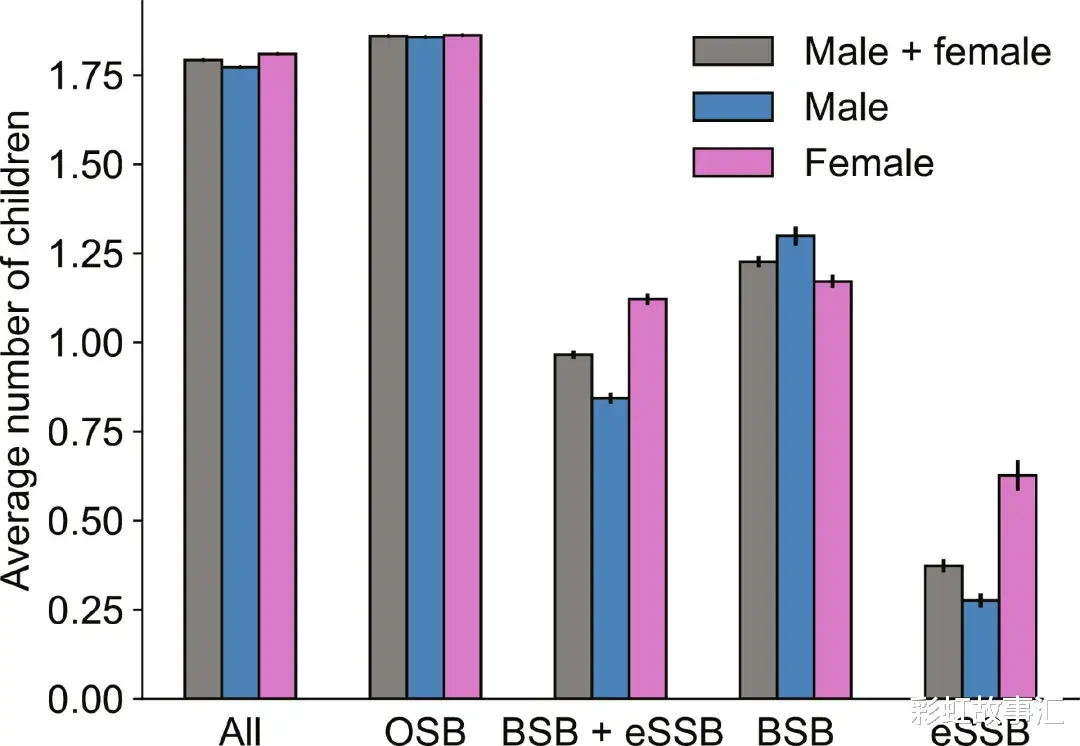

借助英国生物数据库(UK Biobank),——其中包含了大约 45 万名欧洲参与者的基因型和表型信息,包括性取向、性行为、性伴侣数量、性病感染、人格特征等等信息,美国密歇根大学张建之教授团队(宋斯亮为第一作者)把研究对象分为四类:eSSB(排他的同性性行为)、BSB(双性性行为)、OSB(排他的异性性行为)和ASB(无性行为)。

研究结果发现,男性双性恋行为与子代数量的遗传正相关,也就是说,携带与双性恋行为相关的遗传变异(称为BSB相关等位基因)的异性恋男性比平均水平更容易生育后代。同时,排他性同性恋行为与子代数量呈遗传负相关。这意味着排他性同性恋行为相关等位基因目前可能受到逆向选择。

携带不同基因与子女数量的统计 science

张建之教授进一步解释,研究考虑了双性恋行为(BSB)和排他性同性行为(eSSB)具有不同遗传基础和进化维持的可能性。双性恋的存在在历史上是有争议的,因为有些人认为自我报告的双性恋者要么是同性恋者,要么是异性恋者,但最近的证据支持双性恋是不同于同性恋和异性恋的性取向类别。尽管BSB个体的孩子也比异性恋者少,但我们发现BSB与更多的孩子在遗传上呈正相关,这表明BSB相关等位基因促进了异性恋者的繁殖。

这一现象出人意料,但张教授认为,因为避孕措施的普及,当下已经不能再用性伴侣的数量预测现代社会中儿童的数量。而对生育的决定性在于人类的冒险行为, BSB相关等位基因与冒险行为呈现正相关。

冒险行为促使人更愿意尝试新事物、探索未知领域,以及从事刺激性活动,同时能使携带者更具吸引力、社交能力更强、并且更适应不同环境,这种特点可能使他们更有机会结识潜在的伴侣。男性冒险行为在遗传上与双性恋行为和子代数量都呈正相关,因而生殖优势是冒险行为的副产品,控制男性冒险行为的遗传因素会消除男性双性恋行为与后代数量之间的遗传相关性。

研究引出了另一个思考,既然同性性行为与后代数量呈现负相关性,那么在人类漫长的历史当中, eSSB(排他的同性性行为)基因为什么没有被自然淘汰掉?

Dean Hamer领导的研究团队曾在1993年发表的一篇论文,题为“A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation”(X 染色体上 DNA 标记与男性性取向之间的关联),探讨了男性性取向是否受基因影响。此外,他还在2021年发表了一篇评论,对同性性行为的遗传研究进行了讨论。

在1993年的研究中,Hamer和他的团队使用了遗传学方法,特别是 X 染色体上的 DNA 标记,来研究男性性取向。尽管这项研究在当时引起了广泛关注,但后来的研究表明,性取向是一个复杂的特征,受到多种因素的影响,包括遗传、环境和社会因素。

2021年3月,由Ganna等人领导的团队在《科学》刊发"Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior",他们的研究基于全基因组关联分析(GWAS),分析了近50万人的遗传信息和性行为。虽然发现了5个与同性性行为显著相关的位点,但并没有一个单一基因能够可靠地预测个体的性取向。

换句话说,并没有某个特定的“性取向基因”,同性性行为具有高度多基因性。这意味着许多基因共同影响了这一复杂、多样化的性取向。其中遗传因素在性取向中的作用最多只占25%,其余的影响来自环境和文化等因素

在2021年的讨论中,Hamer等人对Ganna等人的研究进行了评价。Ganna等人的研究使用了大规模的样本和全基因组测序技术,但其主要表型测量方法可能存在问题。Ganna等人使用了一个单一问题来确定性取向:“您是否曾与同性发生过性行为(阴道、口腔或肛门)?”这种测量方法可能将不同性取向的个体(包括仅与同性伴侣试过一次的人)混合在一起,导致了一些误导性的关联。

人类社会的多样性决定了性的复杂性,性认同指的是一种自我概念;性行为指的是人们所从事的行为;性取向指的是对某个或多个个体“幻想、眷恋、渴望”。在遗传特性上,三者相互影响又彼此保持一定的独立性。

另一个研究也能印证上述结论,2017年《自然》期刊发表了 Brendan Zietsch 等人的论文“Genomic evidence consistent with antagonistic pleiotropy may help explain the evolutionary maintenance of same-sex sexual behaviour in humans”(与拮抗性多效性一致的基因组证据可能有助于解释人类同性性行为的进化维持),探讨了人类性取向的遗传逻辑。

整个研究考察了358426名个体,并分析了异性性伴侣数量的新的全基因组关联研究的结果,在OSB个体中,与SSB相关的遗传特征与拥有更多异性性伴侣呈现正相关,也就是说,携带SSB等位基因的异性恋者(携带并不意味着是就是同性恋)比不携带这些基因的异性恋者拥有更多的性伴侣。这可能会带来一种进化上的优势,因为更多的性伴侣可以带来更多的后代,也更有可能把这些基因性状遗传给下一代。

与双性恋基因类似,同性恋基因并没有消逝在自然选择中,相反的,它长期地存在于人类社会里,且还会给携带者提供一定的生殖优势!使得这些基因能够稳定地遗传下去。

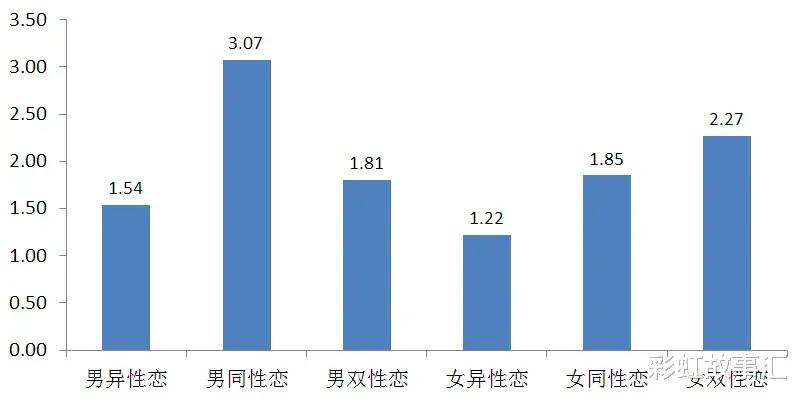

美国疾控中心的《全国家庭成长调查》(National Survey of Family Growth, NSFG)是一项重要的研究,它收集了关于怀孕和出生、婚姻和同居、不孕不育、避孕使用、家庭生活以及一般和生殖健康的信息。其中有关于性取向和性伴侣的研究解答了上述关联性。

从2006到2010年,NSFG 共调查了10403名男性和12279名女性,在过去一年中拥有性伴侣的数量,其中男同性恋最高,结论是在性伴侣数量上男同性恋>女双性恋>女同性恋>男双性恋>男异性恋>女异性恋。

同时研究还考察了18-49岁群体的性取向,结果也基本保持了稳定,同性恋和双性恋的比例没有发生个位数以上的变化,反而是性取向认同的多元化,开始有人选择了别的选项。

回到开头,张建之解释这项新研究的部分动机时说:“我们发现,过去,人们将所有同性恋行为归并在一起…但实际上这是有分光谱的。”

作者群强调,“我们想要明确表达,我们的研究结果主要是替人类性行为的多样性、丰富性出一份力并取得更好的了解”。他们说:“无论如何,这些研究无意暗示或支持任何基于性行为的歧视待遇。”

正如希腊神话中的阿喀琉斯,他的爱与勇气令人铭记,如今许多国家已经通过法律保护性少数群体的权利,包括婚姻平等、反歧视法律以及性别认同的保护。在人类一步步解开自身的谜题的同时,这些进步不仅是法律上的胜利,也是文化和社会认知的转变,那个旧时代终将一去不复返。