文/曾珺

长期以来,《挽戴安澜将军》一直被认定为毛泽东之作,收录在各个版本的《毛泽东诗词集》中。然而,董必武生前的秘书牛立志却认为,这首诗是董必武“代毛泽东同志”而作的。笔者认为,这个观点,目前尚缺乏有力的证据。

一、题出:《挽戴安澜将军》作者是董必武还是毛泽东?

2005年8月20日,《人民日报》副刊以《董必武抗战诗抄》为题,刊发了董必武生前的秘书牛立志抄录供稿的董必武在抗日战争期间写的十首诗词,其中第三首题名和正文如下:

代毛泽东同志挽戴安澜将军殉国

(一九四二年)

外侮需人御,将军赋采薇。

师称机械化,勇夺虎罴威。

今誉东瓜著,驱倭棠吉归。

沙场竟捐命,壮志也无违。

在此之前,中央文献出版社1996年9月出版的《毛泽东诗词集》,也收录了一首《挽戴安澜将军》的五律:

挽戴安澜将军

一九四三年三月

外侮需人御,将军赋采薇。

师称机械化,勇夺虎罴威。

浴血东瓜守,驱倭棠吉归。

沙场竟殒命,壮志也无违。

◆1943年毛泽东在延安。

《人民日报》和《毛泽东诗词集》中刊发的这两首诗,除了题名(为方便后文叙述,我们将这两首诗统称为《挽戴安澜将军》)、写作时间和个别字词(董诗中的“今誉”在毛诗中为“浴血”;“著”为“守”;“捐”为“殒”)不同外,内容基本是一致的,可以视为同一首诗。

在《董必武抗战诗抄》一文的最后,有一段牛立志写的附记。其中写道:“我曾长期在董老身边工作。今年7月底,我受邀编选董老的诗稿墨迹。在翻阅着这些情感深沉的诗篇时,我受到强烈的感染。现在,我恭谨地将董老几十年前写下的对九位英烈的悼亡诗抄录给大家,其中有几首是初次发表。”

文中说的“今年”,指的是2005年。2005年,是中国人民抗日战争胜利60周年,发表董必武一组抗战诗,当在情理之中。转过年的3月5日,是董必武120周年诞辰。牛立志从1951年10月到1960年10月在董必武身边工作,主要任务是帮助董老学习俄语,后兼做“文件、信稿的起草,诗稿的抄录等工作”(《古调莫惭惟自爱》,牛立志著,《党的文献》2006年第2期)。她“受邀编选董老的诗稿墨迹”,也彰显了有关部门对纪念这位中国共产党建党元老、中华人民共和国开国元勋诞辰的重视。从这个角度说,认为《挽戴安澜将军》的作者是董必武的说法有很强的可信度。牛文发表后,就有一些学者撰文为该诗“正名”,称该诗“并非毛泽东原创,其原创者是董必武”。(黄泽佩《董必武<代毛泽东同志挽戴安澜将军殉国>诗辨析》,《抗战文化研究》2009年第3期)

◆中央文献出版社1996年9月版《毛泽东诗词集》。

当然,认为《挽戴安澜将军》的作者是毛泽东的说法也有权威出处。中央文献出版社1996年9月版《毛泽东诗词集》的编者是原中共中央文献研究室。原中共中央文献研究室是1980年5月在原“毛泽东主席著作编辑出版委员会办公室”的基础上改组而成的,专门从事党的文献编辑研究工作,“主要任务是编辑党和国家主要领导人的著作,研究他们的思想和生平;编辑研究党和国家及军队的当代文献和历史文献”。作为一家编辑党和国家主要领导人著作的权威机构,将《挽戴安澜将军》编入《毛泽东诗词集》,自然也有可信依据。

那么,一个问题就产生了:《挽戴安澜将军》的作者究竟是董必武,还是毛泽东呢?

二、正本:《挽戴安澜将军》收入《毛泽东诗词集》有无问题?

(一)《挽戴安澜将军》的刊印依据存在一定问题。

中央文献出版社1996年9月版《毛泽东诗词集》在刊发《挽戴安澜将军》时,刊印依据这样写道:“这首诗根据一九四三年戴安澜将军追悼会挽联挽诗登记册刊印。最早非正式地发表在一九八三年十二月二十八日《人民政协报》,是在一篇诠释这首诗典故的文章中提供的。”(《毛泽东诗词集》,中央文献出版社1996年9月一版一印,第177页)

这段刊印依据说明了一个事实,但也存在一个问题。

说明的一个事实是:《挽戴安澜将军》并非根据毛泽东手稿刊印,而是根据“一九四三年戴安澜将军追悼会挽联挽诗登记册”刊印。由于目前尚未发现毛泽东手书《挽戴安澜将军》的手迹,故认定该诗一定是毛泽东所写的说服力就大打折扣了。这也是为何牛文发表后,社会上有人接受她的观点的一个原因所在。

存在的一个问题是:《挽戴安澜将军》不是“最早非正式地发表在一九八三年十二月二十八日《人民政协报》”的。

《人民政协报》是中国人民政治协商会议全国委员会的机关报。在1983年12月28日版的《人民政协报》上,一位署名“天逸”的作者,发表了一篇题为《“东瓜”和“棠吉”——毛主席悼戴安澜将军诗中的两个典故》的文章。文中提及的“毛主席悼戴安澜将军诗”,就是后来收入《毛泽东诗词集》中的《挽戴安澜将军》。或许是出于对《人民政协报》权威性的信任,《毛泽东诗词集》在收入《挽戴安澜将军》一诗中,并无任何质疑,且将此作为刊印依据。

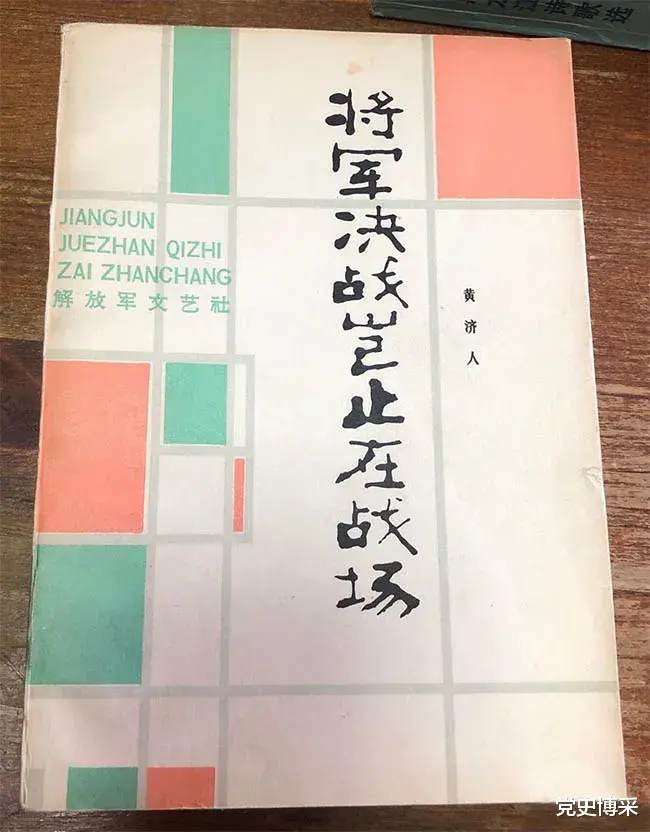

然而,以《人民政协报》上的刊文作为依据,并不十分具有可信度。因为《人民政协报》上发表的这篇文章,并没有说明这首诗的来源。历史学研究需要严格依据史料。没有来源可靠、清晰的史料,是不能视为佐证历史的真实凭证。同时,《人民政协报》上发表的这篇文章,也不是首次正式提到《挽戴安澜将军》诗。这首诗,早在1982年出版的《将军决战岂止在战场》一书中,就有记载。书中这样记载:

一九四二年秋季,一个阴天,在第五军留守处所在地的广西省全县,李济深主持了一个全国规模的追悼会。率领远征军在缅甸同日本军队浴血奋战,坚守东瓜阵地,攻克棠古(编者注:吉)据点,最终壮烈献身于茅邦之战的国民党第五军师长戴安澜的遗像前,放满了花圈和挽联。杜聿明戴着青纱,站立在跟随他多年的部属的灵柩左边。他没有过多地注意蒋介石、陈诚、何应钦、白崇禧赠送的花圈,却分外认真地注视着共产党人题赠的挽联:

外侮需人御,将军赋采薇。

师称机械化,勇夺虎罴威。

浴血东瓜守,驱倭棠吉归。

沙场竞殒命,壮志也无违。

——毛泽东敬挽

(《将军决战岂止在战场》,黄济人著,解放军文艺出版社1982年4月第1版第1次印刷,第206页)

◆戴安澜

《将》书出版于1982年4月,显然早于“一九八三年十二月二十八日《人民政协报》”,故《毛泽东诗词集》在刊发《挽戴安澜将军》时说这首诗“最早非正式地发表在一九八三年十二月二十八日《人民政协报》”的说法是错误的。

(二)《将军决战岂止在战场》的记载也有问题。

《将》书虽然是一本叙说国民党战犯改造生活的报告文学,并不是一本严格的史学著作,但该书仍有一定的史料参考价值。作者黄济人“是书中主人公之一的黄剑夫的儿子、邱行湘的外甥,被杜聿明、黄维、沈醉等视为子侄,因而得天独厚地进入了这个特殊题材的写作”。这部二十多万字的图书,是作者“在走访这些国民党将领的基础上,研究了大量历史材料写成的”,荣获首届“中国人民解放军文艺奖”。

杜聿明非常关心这本书的写作,在患病期间,还卧床为作者口述,并为该书题写了书名。照此看来,杜聿明等人对书中的史实是认可的。但《将》书在这段记载中却有一个很大的问题:戴安澜将军的追悼会召开时间不对。

◆1982年出版的《将军决战岂止在战场》。

按《将》书的说法,戴安澜将军的追悼会是1942年秋召开的,但实际上,戴安澜的追悼会是在1943年4月1日举行的。(《戴安澜传》,戴澄东著,安徽人民出版社1998年9月版,第96页;《李济深画传》,中国国民党革命军事委员会宣传部编,中央文献出版社2005年12月版,第82页)对于这样一个明显的错误,作者黄济人、受访的原国民党将领都没有发现,实在不应该。

这个错误就造成了一个问题:《挽戴安澜将军》的写作时间是1942年还是1943年?按照《将》书说法,写作时间应为1942年,这与牛立志提供的诗稿时间是一致的。但由于《将》书将戴安澜将军追悼会时间弄错了,所以这首诗写作时间应为1943年,这与《毛泽东诗词集》认定的时间又是一致的。

(三)《挽戴安澜将军》收入《毛泽东诗词集》的另一则材料。

人民文学出版社2017年9月出版的《毛泽东诗词全编鉴赏》,在收入《挽戴安澜将军》时,在“考辨”中这样写道:

1995年,中共中央文献研究室曾向戴安澜将军的子女发函,请他们提供毛泽东挽戴安澜将军诗的原件。随后,戴安澜将军的儿子覆东、靖东、澄东和女儿藩篱联名来信并附上挽诗抄文照片一张。来信对毛泽东挽诗抄文照片作了说明:“家父戴安澜将军于1942年3月率第五军二百师入缅对日作战。在不到两个月的时间里重创日军,解救英军,给世人以极大鼓舞。但由于指挥多头,英军不合作,战斗由胜利转向退却。二百师在撤退回国途中层层遭到阻击,在通过最后一道封锁线时,家父亲临第一线指挥,不幸中弹负伤。因缺少医药,不幸于1942年5月26日在缅甸茅邦村牺牲。父亲牺牲后,国共两党高度评价其英雄业绩,盟国也给了高度赞扬。1943年4月1日,国共两党商定在广西全州为戴安澜将军举行公祭,由李济深先生主持。其时国共两党的最高领导都送了挽联。”“1976年9月9日,毛主席逝世。中央决定建纪念堂,并发出通知,搜集毛主席在民间的手稿遗文。我们全家认为,毛主席写给家父的挽诗应是一份珍贵的资料,决定将有抄写毛主席挽诗的挽联登记册寄给中共中央办公厅。”(《毛泽东诗词全编鉴赏》,吴正裕主编,人民文学出版社2017年9月版,第377—378页)

《毛泽东诗词全编鉴赏》一书的主编吴正裕,曾任中国毛泽东诗词研究会会长,长期从事毛泽东著作编辑研究工作。副主编李捷、陈晋都是毛泽东思想研究领域的权威专家。书中的这段记载,是十分可信的,但也说明一个问题:毛泽东并没有留下《挽戴安澜将军》的手迹。

三、查证:为何说董必武“代写”的说法是孤证?

2005年8月20日,牛立志首次提出《挽戴安澜将军》是董必武“代写”的说法。在此前后,有没有相关文献佐证这个观点呢?笔者以这个时间为节点,查阅了记载董必武生平的诸多史料。

2005年8月之前的史料,可以分为以下几类:

第一类,记载董必武生平和主要事迹的图书。主要有:《董必武画册》(中央文献出版社1996年3月版)、《董必武》(胡三香等著,长江文艺出版社2004年6月版)、《董必武年谱(1886—1949)》(田海燕试编,《社会科学战线》1980年第4期)、《董必武年谱》(中央文献出版社1991年5月版)等。

第二类,收录董必武主要著作的图书。主要有:《董必武选集》(人民出版社1985年版)、《董必武诗选》(人民文学出版社1977年10月版、1986年3月版)、《董必武诗稿》(国家文物出版社1979年版)、《董必武统一战线文集》(法律出版社1990年6月版)、《老一代革命家家书选》(中央文献出版社1990年2月第1版)、《中国无产阶级革命家诗词鉴赏》(中国广播电视出版社1993年版)等。

第三类,相关回忆著作和文章。主要包括:《忆我的爸爸董必武》(董良翚著,中国文联出版公司1995年6月版)、《忆董老(第一辑)》(湖北省社会科学院组编,湖北人民出版社1980年11月版)、《忆董老(第二辑)》(湖北省社会科学院组编,湖北人民出版社1982年12月版)等。

◆董必武

2005年8月之后的史料,主要有:

《董必武传》(中央文献出版社2006年1月版)、《董必武年谱》(中央文献出版社2007年7月版)、《董必武诗稿手迹选》(最高人民法院、中共中央文献研究室、董必武法学思想研究会编,中央文献出版社2006年3月版)、《董必武诗选(新编本)》(中央文献出版社2011年11月版)、《董必武与抗战大后方——思想资料辑录》(俞荣根主编,重庆出版社2016年7月版)。

这其中的绝大多数史料,牛立志都作了顾问,有的甚至还亲自参与到编辑中来。但无一例外,这些书中都没有关于董必武“代写”《挽戴安澜将军》的记载。这里面,有两本书值得特别重视:一本是《董必武诗稿手迹选》,这就是牛立志提到的“受邀编选董老的诗稿墨迹”的那本书;另一本是《董必武诗选(新编本)》,“由牛立志同志负责选编、整理、核对和注释”,共收录董必武诗词599首,是目前有关董必武最齐全的诗词集。

通常情况下,一份新史料公布后,如果充分可信,新编、修订著作时,通常会加以吸收。但牛立志提供的这份诗稿,在2005年8月20日后出版的相关著作中,并未加以采用。甚至连牛立志“受邀”和“负责选编”的两本书中也没有收录,其中缘由,就令人大为不解了。可见,牛立志认为《挽戴安澜将军》是董必武“代写”的观点,目前还只是一家之言。

由于没有手迹留存,且无直接关系人的回忆材料,对《挽戴安澜将军》究竟是毛泽东所作,还是董必武“代写”,都不能下一个十分肯定的结论。但就目前公布的史料来看,认定为毛泽东所作的证据较为充分。牛立志提供的诗稿、附记存在着史料不准确等问题,且无相关材料佐证,可信度并不高。

另外,为戴安澜追悼会敬献挽词挽诗挽联是一件政治意义极大的事件,让他人代写的负面影响,毛泽东不可能意识不到。所以,尽管董必武擅长作诗,毛泽东让其代写的可能性几乎是不存在的。实际上,不只是毛泽东,中共其他领导人,如周恩来、朱德、彭德怀等人,都为戴安澜献上了挽联,这从一个方面充分说明了中共方面对这件事的重视,毛泽东请董必武“代写”诗一事,是不大可能出现的。

本文为《党史博采》原创

未经许可不得转载

侵权必究

维权支持:河北冀能律师事务所