宇宙中最常见、对形成新恒星至关重要的元素是氢。但是它的数量毕竟是有限的,如果我们用完了怎么办呢?

这颗 Wolf-Rayet 星被称为 WR 31a,位于大约 30,000 光年外的船底座。外层星云被排出氢和氦,而中心恒星的燃烧温度超过 100,000 K。在相对不久的将来,这颗恒星将爆炸成超新星,使周围的星际介质富含新的重元素。除了质量最低的恒星外,当恒星核心的核聚变停止时,外层富含氢的恒星将被弹射回星际介质中。

要点

1.宇宙中最常见的元素,无论是数量还是质量,都是氢:这一事实在大爆炸之后立即成立,即使在今天仍然如此。

2.但是为恒星提供动力的主要核聚变过程是氢聚变成氦,以牺牲氢为代价来增加较重元素的丰度。

3.经过足够长的时间并形成足够多的恒星后,这是否意味着我们将耗尽氢,并且不可能再形成恒星?

这个宇宙中的任何事物都不会永远存在,无论它看起来有多大、质量有多大或有多持久。每颗曾经诞生的恒星总有一天会耗尽其核心的燃料并死亡。每个正在积极形成恒星的星系总有一天会耗尽恒星形成物质并停止这样做。每盏亮起的灯总有一天会变冷并变暗。如果我们等待的时间足够长,将没有任何东西可看、可观察,甚至无法从中提取能量;当它达到最大熵状态时,宇宙将实现“热寂”,这是我们宇宙演化中不可避免的最后阶段。

但是,对于所有原子中最简单的原子:氢,自大爆炸开始以来宇宙中最常见的元素,这究竟意味着什么呢?

宇宙中的所有氢气最终都会被消耗掉,不再为恒星提供燃料。据推测,所有的氢都将在数万亿颗恒星的熔炉中耗尽。宇宙中的氢也可能被耗尽吗?

这当然是可能的,但这是否会发生还有待讨论和解释。

大爆炸产生物质、反物质和辐射,在某个时候会产生更多的物质,从而形成了我们今天的宇宙。这种不对称性是如何产生的,或者从没有不对称性开始的地方产生,仍然是一个悬而未决的问题,但我们可以确信,与反物质对应物相比,上下夸克的过量是质子和中子得以形成的原因首先在早期宇宙中。

过去今天我们宇宙中最常见的元素是氢,就像在大爆炸之后的直接后果一样。值得注意的是,它不必以这种方式出现;如果事情只是有些不同,我们就会从一个几乎没有氢的宇宙开始,而氦是可用的最轻元素。

事情变成这样的原因是因为宇宙中 92% 的原子(按数量)和 75% 的元素成分(按质量)是氢,甚至在任何恒星形成都是由大爆炸后辐射的内容。

原因并不直观,但至少是直截了当的。在非常遥远的早期宇宙中,在大爆炸之后不久,宇宙由所有可能产生的粒子和反粒子组成,因为在两个量子的每次碰撞中都有足够的能量可以自发地产生粒子-反粒子对通过爱因斯坦的E = mc²所有类型。只有当宇宙膨胀和冷却,相应的每量子能量下降时,较重的、不稳定的粒子(和反粒子)才会湮灭和/或衰变。

在早期,由于高能电子、正电子、中微子和反中微子,中子和质子 (L) 自由相互转换,并且数量相等(上中)。在较低的温度下,碰撞仍有足够的能量将中子转化为质子,但越来越少的能量可以将质子转化为中子,从而使它们仍然是质子(中下)。在弱相互作用解耦之后,宇宙不再在质子和中子之间分裂 50/50,而更像是 85/15。再过 3-4 分钟后,放射性衰变进一步使平衡向有利于质子的方向移动。

最终,在热大爆炸开始几微秒后,夸克和胶子从等离子体转变为束缚态:主要是质子和中子,以大约 50/50 的比例共存。在我们的宇宙中,质子/中子比率保持在大约 50/50 的比例大约十分之几秒,因为质子和中子以相同的速率相互转换,质子和电子融合成为中子和中微子(反之亦然),质子和反中微子融合成为中子和正电子(反之亦然)。

但是随后,三个过程相互竞争以此来争夺主导地位,获胜者取决于我们宇宙中的条件。

1.随着宇宙膨胀,每粒子能量下降得足够低,因此与正电子或中微子相互作用的中子有足够的能量转化为质子,但只有一小部分质子与电子或反中微子相互作用有足够的能量转化为质子中子。

2.自由中子不稳定,半衰期约为 10 分钟,会放射性衰变成质子(加上一个电子和一个反中微子)。

3.核聚变发生在质子和中子之间,形成一条链,迅速导致氦 4 的形成:其原子核中有两个质子和两个中子。

宇宙中最轻的元素是在热大爆炸的早期阶段产生的,原始质子和中子融合在一起形成氢、氦、锂和铍的同位素。铍都是不稳定的,在恒星形成之前,宇宙只剩下前三种元素。观察到的元素比率使我们能够通过比较重子密度与光子数密度来量化宇宙中物质-反物质的不对称程度,并使我们得出结论,即只有约 5% 的宇宙总现代能量密度允许以正常物质的形式存在,重子与光子的比率,除了恒星的燃烧,一直基本保持不变。

令人惊讶的是,只有一个主要因素决定了任何恒星形成之前元素丰度的最终结果:即这一阶段光子与重子(即质子和中子的总和)的比率。如果你拥有的每个重子只有几个光子,那么第三个因素——质子和中子之间的核聚变将非常早和非常迅速地进行,给你一个原子由约 100% 氦(或更重)构成的宇宙和 ~0% 的氢气。同样,如果每个重子有太多的光子(比如 10 20或更多),那么中子衰变的第二个因素将占主导地位,在核聚变稳定发生之前,宇宙几乎完全是氢;太多的光子会炸开核聚变(氘)的第一个脆弱步骤。

但在我们的宇宙中,每个重子有超过十亿 (10 9 ) 个光子,所有三个过程都很重要。随着宇宙的冷却,中子-质子相互转化的比例逐渐降低,导致几秒钟后质子数量超过中子数量约 5:1。然后,该过程变得低效,中子在接下来的 3.5 分钟左右衰变,导致质子与中子的比例约为 7:1。最后,核聚变发生了,这给了我们一个宇宙,其中约有 75% 的氢和 25% 的氦 - 4 质量,或 92% 的氢和 8% 的原子数量的氦。这部分会持续数百万年,直到第一颗恒星开始形成。

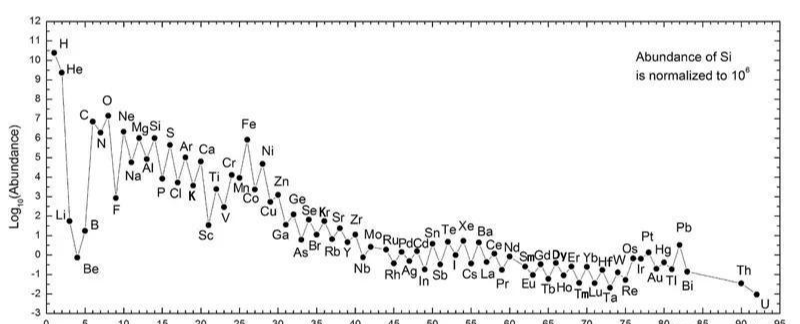

对太阳系中元素的相对丰度进行了全面测量,氢和氦是最丰富的元素,其次是氧、碳和许多其他元素。然而,密度最大的天体的组成,如类地行星,往往是这些元素的一个截然不同的子集。总的来说,宇宙中大约 90% 的原子(按数量计算)仍然是氢,即使在恒星形成 13+ 亿年后也是如此。

现在大爆炸至今已有 138 亿年,我们可观测的宇宙一直在膨胀和冷却。它也受到引力作用,最密集的引力团块已经成长为巨大的结构,富含恒星和星系。总而言之,如果我们总结那段时间在我们可观测宇宙中形成的恒星数量,结果是几十亿颗,并且发生的所有核聚变已经使我们宇宙中的原子平衡发生了相当大的变化。按质量计算,今天,我们的宇宙元素比例现在大约是:

70%氢气

28% 氦气

1% 氧气

0.4% 碳

以及大约 0.6% 的其他所有物质,以氖为首,然后是铁、氮、硅、镁和硫。

从数量上看,氢仍然占主导地位,仍然占宇宙中所有原子的大约 90%。尽管大部分都已经形成了恒星,但宇宙中几乎所有的原子仍然是普通的旧氢,只有一个质子作为它的原子核。

宇宙中的恒星形成率是红移的函数,而红移本身就是宇宙时间的函数。左侧的总体速率来自紫外线和红外线观测,并且在时间和空间上非常一致。请注意,今天的恒星形成仅是其鼎盛时期的百分之几。

因此,你可能会认为,在宇宙耗尽氢之前,我们还有很长很长的路要走。但这个谜题的另一部分表明,也许“氢原子耗尽”并不是我们凭直觉就能想到的问题:宇宙的恒星形成历史。在银河系,可观测宇宙中数万亿个星系之一,我们每年形成大约 0.7 个太阳质量的新恒星:一个微不足道的数量。与典型的星系相比,它并不是特别微不足道;根据银河系的质量、气体含量和附近星系的距离,它的恒星形成率与我们宇宙中典型星系此时此刻正在做的事情一致:大爆炸后 138 亿年。

但与数十亿年前的宇宙相比,这只是微不足道的恒星形成。事实上,总体而言,目前的恒星形成率仅为大约 110 亿年前峰值时的 3-5%。恒星形成的速度在那时达到了最大值,此后一直在稳步下降。也没有迹象表明这种下降会很快停止。据我们所知——尽管在未来大约 40 亿年银河系和仙女座星系合并时会出现局部的新恒星形成爆发,包括现在这里——恒星形成率应该会继续下降得越来越远时间在继续。

一系列照片展示银河系与仙女座星系合并的剧照,以及发生时天空与地球的不同之处。这种合并将在未来大约 40 亿年后开始发生,恒星形成的巨大爆发将导致大约 70 亿年后形成一个耗尽、贫气、更加进化的星系。尽管涉及的恒星规模和数量巨大,但在此事件中只有大约千亿分之一的恒星会发生碰撞或合并。

这种减少的部分原因是随着星系的演化,它们会做如下事情:

1.经历恒星形成的爆发

2.通过组内和集群内介质的速度

3.体验来自银河系邻居的潮汐相互作用

这些都是导致气体从宿主星系中剥离或喷出的事件的例子。许多存在于丰富星系团中心的星系已经是我们所说的“红色和死亡”,这不是因为某些天文学上的反共宣传倾向,而是因为没有足够的气体来形成新一代恒星,高-质量较短、寿命较短的蓝色恒星逐渐消亡,只留下质量较低、寿命较长、亮度较低、颜色较红的恒星。

在像我们这样的星系中,我们幸运地生活在相对孤立的环境中,并且仍然富含气体,未来的合并将导致恒星形成的重大新事件,这反过来又会抛出我们银河系的大部分气体进入星际空间:超出我们本地集团的引力。我们最终会处于气体耗尽的状态,但即使恒星形成的速度会下降,它也不应该完全停止。我们应该期待看到新的、持续的恒星形成,不仅在未来数十亿年,而且在数万亿年内。然而,最大的悬而未决的问题是,总体而言,恒星形成还剩下多少。

此处显示的星系 NGC 2775 展示了最著名的絮状旋臂示例之一,旋臂在该星系的外围多次缠绕。内部中央区域高度对称且没有尘埃,这解释了它的黄色,而外部旋臂继续产生新恒星形成的波浪。这会持续很长时间,但最终,所有的恒星形成燃料都会完全耗尽。

未来近几十年来天文学的一个重要认识是,恒星的形成实际上在消耗和耗尽氢气方面效率低得惊人。如果你从一个巨大的气体分子云开始,它向下收缩形成大量新恒星,比如数百、数千甚至更多的恒星,但结果证明只有大约 5-10% 的气体会消失进入新生的恒星。剩下的 90-95% 被辐射和恒星风的组合轻轻地吹回到星际介质中,最终继续参与未来几代恒星的形成。

反向核爆炸,把重元素变成轻元素

中子撞击带电粒子即可获得光子能量,photon energy and photon behavior discussions

中华国学自古以来就认知阴极生即,阳极生阴,阴阳循环续生宇宙万物,即太阳中心氢等轻元素(粒子)物质阳极生阴,而地核内重元素(粒子)物质阴极生阳,均无限循环续生,根本上不存在用完了怎么办问题。详见《守正创新国学现代化》一文。龚木益

用那么多说明你们是蟑螂繁殖太快,需要节育控制住[笑着哭]