阅读本文前,您可以点击【关注】成为铁粉,这样才能每天第一时间收到最新的文章推送,免费了解党史热点、领袖过往等相关内容,不忘历史,永记先辈!

韶山,因毛主席诞生于此而闻名,越来越多的人,为了探寻伟人的足迹来到了韶山。其实,为人不知的是,毛主席故居的题匾也曾四次变更。

第三块出现了严重的问题,就连毛主席本人都没有发现,后来还是刘少奇发现的。那么,到底出了什么情况呢?

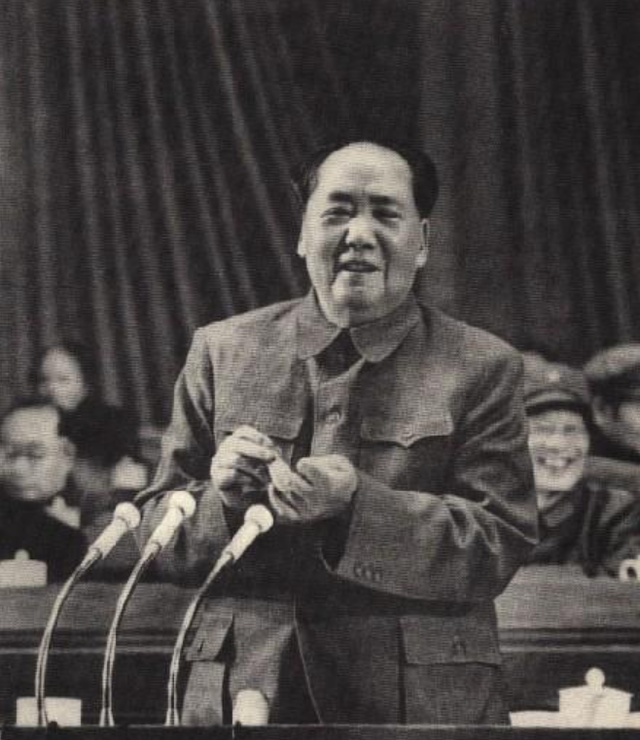

毛主席在故居的成长1893年12月26日,毛泽东在韶山乡韶山村土地上屋场出生。在这里,他度过了童年和少年时代。

这里,是毛泽东人生的起点,而这里不仅对于他,对于整个中国和时代来说意义重大。

幼年时的毛泽东大部分时间都在湘乡外祖父家度过,直到8岁才回到韶山冲。

外祖父的家里环境比较好,舅舅在外面办私塾,毛泽东经常会去做旁听生,而外祖父家里读书人也多,所以毛泽东从小耳濡目染,得到了不少教益。

对于毛泽东来说,母亲给他的影响是最大的。母亲一生勤俭、乐善好施,深受邻居和乡亲们的好评。虽然他经常和父亲吵架,但父亲的勤劳和能干,也给了毛泽东很大的影响。

毛泽东是在父母的教育下长大的,母亲教给了他善良和博爱,而父亲教给的是勤俭和坚强。

1936年10月,毛泽东在和斯诺谈话时就说到:

“我母亲是个仁慈的妇女,为人慷慨厚道,随时都愿意接济别人。她同情穷人,并且当他们在荒年里来讨米的时候,常常送米给他们。但是如果我父亲在场,她就不能这么做了。我父亲是不赞成施舍的。”

毛泽东故居里面的陈设和一切老物件,都在诉说着这个家里的家风和教育。

在堂屋里的矮水桶和厨房中的大水缸以及卧室里的床和衣柜等,无不表现出,毛泽东一家艰苦朴素的生活习惯。

在当时资源匮乏的时代,毛泽东唯一喜欢吃的就是辣椒,这是他在韶山就养成的习惯,到了晚年,他仍然保持着这种习惯。

而他在中南海的房间,仍然保持着和韶山故居一样的陈设和习惯,木板床、粗布床单、两件打了补丁的睡衣,一双旧拖鞋。

他从一个山村少年到国家领袖,实现了蜕变,然而,在他的内心中,他仍然是当初那个艰苦朴素,从韶山冲出来的农村小伙子,始终保持着清贫、节俭的生活作风。

1902年,毛泽东从外婆家回到韶山,来到私塾读书。在这期间,毛泽东也曾停学务农,白天在田间劳动,晚间替父亲记账。

在家里的劳动,造就了他健壮的体魄,培养了他吃苦耐劳的精神。当然他对知识的渴求,也超乎常人,辍学期间,他坚持学习,晚上也会挑灯夜读。

当时,韶山能借到的书都被他借来了,还还从表兄那里借了不少书籍。

也就是在这个时候,他接触了不同种类的书籍,思想发生了极大的转变,开始意识到努力救国是每个国民的职责。毛泽东也在后来的会议中表示,就是在这个时候,他开始有了政治觉悟。

他从一本小册子读到,日本占领台湾的经过,朝鲜、越南等国家被外国侵占的情况。当时的他读后,一度对国家的前途感到沮丧,于是也开始意识到,国家兴亡匹夫有责。

1910年,毛泽东来到县里读书,离家之前,给父亲留下一首诗:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。”于是,他踏上了求学报国之路。

十一年之后,毛泽东从长沙回到韶山过春节,晚上他们一家人围坐在火塘边,谈论着国难当头。劝毛泽民能把家里的事情安排好之后,参加革命。

于是,在毛泽东的引导下,毛泽覃、毛泽建、毛泽民相继走上了革命。

而在后来,毛泽东和杨开慧结婚之后,也会回到这里。1925年2月,毛泽东带着妻儿回到韶山,一边养病一边做社会调查。毛泽东到朋友、同学、亲戚和左邻右舍农家走访,邀请亲友到故居拉家常,谈时事。

为了掩护和开展工作,他在这里摆起了牌桌,经过和各种人的接触和调查,毛泽东了解到了韶山附近农民的生产和生活情况。

在这里,他还培养了一批积极分子,甚至还为他们举行了入党宣誓仪式,宣布成立中国共产党韶山党支部。因此,毛泽东的故居,也可以视作是韶山革命的发源地。

在毛泽东的带领下,和支部成员的努力下,韶山农民开始有组织地向地主、豪绅开展斗争。到了1925年年底,发展党员近百人,韶山支部最早的五位成员,也都为革命献出了宝贵的生命。

1927年1月,毛泽东回韶山考察农民运动,了解韶山的农运情况。

新中国成立之后,毛泽东在1959年6月25日,又一次回到了故乡,在回到韶山的三天时间里,先后接见了干部和群众三千多人。

同时收到了韶山农村情况和农业生产的最新材料。临走前,毛泽东在故居前和大家继续了一张合影。

在韶山这片土地上,培养了毛泽东正直的人格和品性,培养出了他乐观坚强和积极向上的精神。

因此,毛泽东故居成为了中外游客向往的地方,纷纷前来参观瞻仰。而在毛泽东故居的题匾的背后,也有着一段耐人寻味的故事。

毛泽东故居的题匾据不完全统计,1949年到1994年的45年中,韶山累计接待国内外客人超过3000万人次,其中有来自130多个国家和地区的客人13万多人次,10多位外国元首和政府首脑。

除此之外,还有我们党和国家80多位领导人,也曾来到这里瞻仰。

毛泽东的故居是一处普通的农舍,但毛泽东却让这个农舍熠熠生辉。

在屋子后面是茂密的松竹,前面两口水塘一字排开。1950年,这里被列为革命纪念地,两年后又被列入全国第一批重点文物保护单位。

不过,在毛主席故居中,更换最勤的就是故居的门匾。

1949年10月17日,长沙专区代表团在毛华初的带领下,来到旧居参观。当时毛泽东旧居还没有经过修整,看起来非常简陋,屋子里破败不堪,门口就连一块门匾都没有。

毛华初看过后,于是向毛泽东的族叔提出建议,是不是应该写个门匾。

毛华初继续提出意见,解放之后,到处都有老百姓举着毛泽东的像游行,上面写着“中国人民的伟大领袖毛主席”,所以门匾就写“中国人民伟大的领袖毛主席的家,不知道行不行?”大家都表示了赞同。

不久之后,毛宇居亲自题写,在旧居挂上了门匾。

到了1950年1月12日,毛泽东旧居接待了第一批国际友人,苏联电影代表团。1953年,毛泽东在会见毛月秋时,说起了苏联客人看到屋子的门匾上挂着的字,连连说好。

毛泽东听后连声说道:

“这个不妥,不妥,‘伟大’两字不是封的,我不敢当,哪里会写伟大就伟大呢?我建议换一个门匾。”

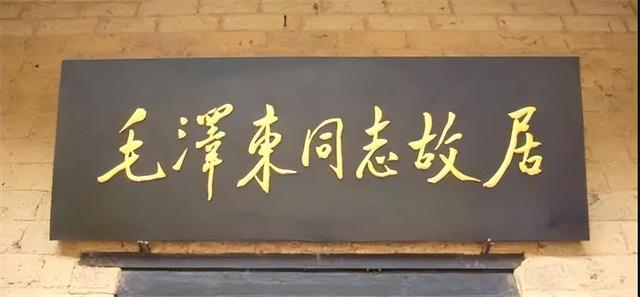

后来,在毛主席的意见下,湘潭县委上报湖南省委批准后,将门匾换成了“毛泽东同志故居”挂了上去。

到了1961年3月14日至23日,刘少奇在广州参加会议之后,回去的路上路过了韶山,来到了这里参观。

可当他看到毛主席门匾上的“毛泽东同志故居”这几个大字时,沉思片刻后问道:“你们这个门匾是谁提议写的吗?”他们都摇了摇头说不知道。

刘少奇说道:“毛泽东同志故居的‘故’有过去和去世两种意思。我们的毛主席身体很健康,应当把故字改为旧字。”

大家听完刘少奇的话,大吃一惊,没想到竟然出现了这么严重的问题。而这个问题,毛主席在1959年回家时,都没有发觉。

很快,湖南省委办公厅同意将“毛泽东同志故居”改为“毛泽东同志旧居”,并请著名诗人郭沫若题写了匾额。

到了1973年10月,刚刚复出的邓小平在结束陪同加拿大总理访问郑州、桂林等地之后,特意取道长沙来到韶山。

他还没进门,就兴奋地对湖南省委领导说道:“我老早就想来了。1965年有这个念头,当时太忙了,1966年我向来也来不了。”

参观过后,韶山方面主动提出邓小平能在这里合影留念。以为工作人员询问道:“小平同志,您是第一次来到韶山,照不照张相啊?”

邓小平毫不犹豫地回答道:“照,当然要照!”于是他挺起胸膛,和大家在毛主席旧居前合影留念。后来,这张照片陈列在韶山毛泽东纪念馆里。

1976年9月9日,毛泽东逝世。1983年,在毛主席诞辰90周年,韶山管理局派人到北京,请邓小平题写故居和纪念馆的匾额。

4月2日,邓小平写下了“毛泽东同志故居”和“韶山毛泽东同志纪念馆”两块匾额。如今,这两块匾额仍然悬挂,再未更换。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动(点赞、评论、转发),才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个【关注】,成为铁粉后每天第一时间收到文章推送。

参考资料:

《毛泽东故居的历史文化内涵及其传承意义》刘伟

《毛泽东故居四易题匾始末》洪梦

《四十五载韶山情》李义龙