这几年,河南的大企业实火。

他们火的原因不是别的,都是凭借一系列良心操作在网络爆红。

先有蜜雪冰城。

用2块钱一支的冰淇淋和4块钱一大杯的柠檬水,吊打一众奶茶刺客。

后有白象食品。

积极雇佣残疾劳动者,拒用“土坑酸菜”,在日资巨头围剿中杀出血路。

前不久又有把关爱员工、物美价廉做到极致的胖东来,被誉为“中国超市天花板”。

聚光灯外同在河南,还有一家低调的良心企业。

它默默称霸“中国厨房”近四十年,那就是王守义十三香。

网友都笑话十三香,是中国的iphone。

其实公司的创始人王守义,60岁才开始创业,他用100元人民币起步,把三五块钱一包的调味料,卖到了年入过二十亿。

与“老干妈”相似,王守义坚持不上市,不大规模贷款,只想踏实做实业,堪称调料界的“老干爹”。

01

100元起家,8分钱利润撑起亿万调料王国

王守义出生于1923年,祖居河南开封一带。

北宋年间,王家先祖就在都城开封做官,后来辞官经商,开了一家名为“兴隆堂”的店铺,专营草药、香料。

开店之余,老板钻研烹饪、中医,研制出一种由多味中草药组成的特殊调味料。

王家秘制的调料香气独特,很快名扬京都,后来还被收入御膳,这便是十三香的前身。

朝代更替,风云变幻,当年的兴隆堂已不复存在,独留一纸调料配方,在王家后人中辗转流传。

王守义在爷爷临终前,得到了配方,本打算作为传家之物继续保存,不想因为一场灾难改变了命运。

1959年,河南地区连续发生旱灾和水灾,导致了世所罕见的大饥荒,家家户户在饥饿中挣扎。

此时的王守义早已娶妻生子,眼见家里粮食不够吃,几个孩子饿得瘦骨嶙峋,身为父亲的他不得不另谋出路。

他想到了家里的秘方,便打算做些调料拿出去售卖,换点粮食糊口。

当时条件艰苦,有些原料很难找到,有些原料虽有但买不起,王守义就因地制宜,在原来的配方基础上加以调整。

调料做出来了,为方便叫卖,还需要一个好听又上口的名字。

中式菜肴调味一直以来有“五香八大味”之说,5+8=13,王守义便把自家的调料命名为“十三香”。

每天清晨,他把调料用小纸包分装好,放在扁担里,就踏上了走街串巷的叫卖之路。

那时大家手里都很穷,没有什么钱,王守义就把价格定在1角钱1包。

为了提高信誉,王老先生还在每一张纸质包装上都盖上“十三香”的印鉴,承诺凡是有质量问题,都可以找他退换。

风里来雨里去,渐渐地开始有人愿意花钱尝鲜,特别是逢年过节销量会更好。

在没有车能代步的日子里,据说王老先生挑着货担子,靠双脚最北走到过石家庄,最南走到了驻马店。

凭着低廉价格和良好信誉,还有王家人的吃苦耐劳,十三香帮助王守义一家捱过了最艰难的一段日子。

眼看着好日子近在眼前,1969年一股动荡的风潮吹到农村。

没有人再敢私自经商做生意,王守义第一次创业被迫中止,十三香也暂时退出市场舞台。

直到1984年,万象更新、生机勃勃的新世界徐徐展开。

年过花甲的王守义,想起第一次创业给家里带来的改善,内心犹有不甘,决定再次出山。

他东挪西凑出来100元钱,带着全部家当申请了营业执照,在驻马店租下摊位,重新生产和销售十三香。

调味料是个没有什么科技含量的行业,只能踏踏实实一包一包地卖,靠量的累积来换取利润。

王守义延续了早前薄利多销、信誉至上的做法,生意越来越红火,于是产生了大干一场的念头。

在儿子们的帮助下,他建起十三香调味品厂,结束了家庭作坊式生产,用包装盒取代原有的小纸包,方便运输的十三香很快走出驻马店,在河南省打响名头。

1999年,王守义十三香首次登上春晚,全国人民都认识了那个带着白色厨师帽的慈祥老爷爷。

十三香也随着南来北往的客商,走向全国,逐渐走进每个中国家庭厨房。

到2003年,王守义老先生去世时,每盒零售价仅1元出头的十三香,年销售额已经突破了5亿。

有人曾经计算过,彼时的王守义十三香每卖出一盒,只有8分钱的利润。

王守义老先生硬是靠这8分钱的利润,和他的儿子们,缔造了一个亿万级的调味品王国

02 “进了十三香的门,我们就是一家人”

02 “进了十三香的门,我们就是一家人”能吃苦,绝对是王守义创业成功的第一法宝。

60岁二次创业时,每天天不亮,他就用破旧的人力车,拖着几十斤调料来到市场。

待到人稍微多一点的时候,就要开始不停地吆喝,一整天下来,嗓子都喊哑了,回到家只能靠手势与家人交流。

那时候周边卖调味品的小商贩,很多都是卖一阵子就休息几天,或者只在过年过节时候才出现。

唯有王守义三百六十五天,每天都会营业,春节也不曾中断过。

苦日子过了几十年,即使成为厂长,他也依然保持着朴实的作风,每天布衣棉鞋,粗茶淡饭,闲下来就拄着拐杖在厂区里转悠。

自己淋过雨,却总想为别人撑起一把伞,别看王守义对自己严苛抠门,对员工却是大方得很。

他曾说:“公司的发展是每一位员工用心血和汗水拼搏出来的,挣的钱也要往员工身上花,绝不能亏了咱工人。”

所有职工都是十三薪,员工在食堂就餐免费,每逢年节发放各种生活用品,给距离远的员工提供免费住宿……

这些大企业才有的优厚员工福利,王守义公司一样不少。

最难得的是,每次技术升级改造,公司会及时提供配套培训,手把手地教员工学会操作新机器,适应新流程。

技术替代下来的工人,也被视作宝贵的人力资源,输送到其他合适岗位。

就算实在没有合适岗位,公司也会出面妥善安置,帮助老员工过渡到新工作。

十三香公司很少新招人,里面有不少职工都是从满头青丝,一直干到了双鬓斑白。

至今还有人能回忆起,王守义常挂在嘴边的一句话:“进了十三香的门,咱们就是一家人。”

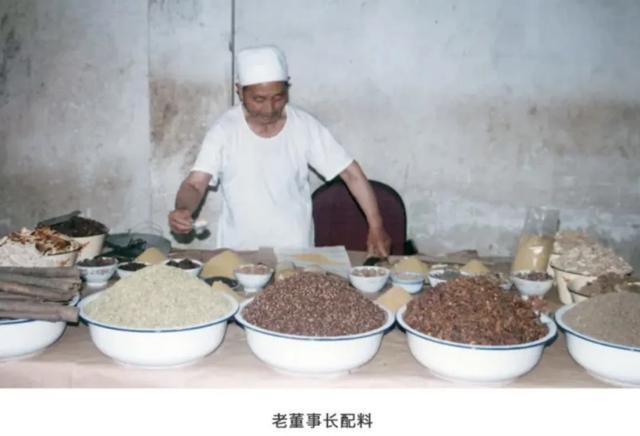

到了晚年,王守义不再掌管公司具体业务,他就亲自到市场上为员工挑选应季蔬菜,新鲜水果。

职工到餐厅吃饭,经常能看到老董事长为每个员工发筷子。

遇到厂里加班,食堂厨师也不能早收工,因为王老先生关照过,一定要让员工吃上热乎饭。

即使在生命的最后几年,王守义还坚持夏天亲自给生产一线的员工送去解暑的绿豆汤,冬天给员工发棉鞋、手套。

王守义生前常说,做企业要上顾国家、中顾民家、下顾员工,才能走得更稳更远。

他把钱和精力,毫无保留地花在员工身上,花在企业技术改造上,花在为家乡修路、建幼儿园上,也把“王守义”这个品牌刻在了人心上。

03初心不改,留下遗言力挽狂澜

03初心不改,留下遗言力挽狂澜有句话说得好:“把一件事做到极致,就能成为神。”

王守义就是那个用一辈子时间,把调味料做到极致的人。

初次改良祖传配方,有些迫不得已的味道,待到二次创业有了条件,王守义就狠抓原材料。

据说制作十三香的原料中,花椒来自四川,白芷来自浙江,胡椒来自海南,草果来自云南,大茴、桂皮来自广西……

一包不足50克的调味料,荟萃了五湖四海的精华,十三香真正做到了“品味最贵必不敢减物力。”

为了成品质量更稳定,王守义很早就花大价钱,引进自动配料生产线,避免了人工配比材料产生的误差,保证每一包调料都是一样的口味。

公司还专门成立了打假部,先后花费两千多万元,不遗余力地联合、配合警方打击假冒王守义十三香的伪劣产品。

财务上,王守义同“老干妈”一样,几乎顽固地坚持着不上市,不圈钱。

他认为,调味料生产是关乎良心的行业,一步一个脚印地走才能长远,没有必要借钱发展,快钱赚多了,很难再安下心来做实业。

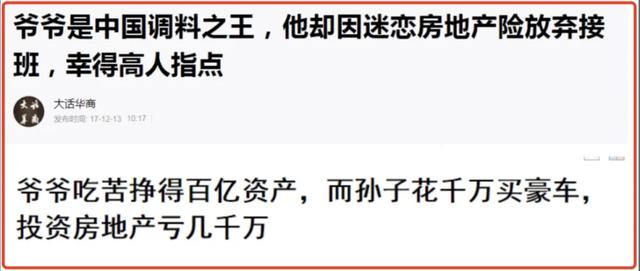

王守义临终前,曾留下遗言叮嘱子孙,十三香集团不搞多元化,不碰房地产。

可当时放眼全国,大公司融资贷款搞多种经营,到处跑马圈地,房地产商更是赚得盆满钵满,又有几人能禁受住诱惑呢?

王家后人也一度忘记了初心。

王守义长孙王太白,留学英国期间,因为看电视剧《创世纪》,萌生出炒房地产赚钱的想法。

他在曼彻斯特囤了十几套房子,却遭遇了2008年金融危机,曼城房价大跌。

母亲前后汇给他的几千万资金,一夜间只剩下几百万,赚1个亿的“小目标”瞬间化为泡影。

幻想破灭的王太白,只得抛售房产,低头回国。

如果说孙辈年轻气盛,个人损失惨重。

那么十三香集团二代掌门人王银良,则因为多元化扩张,错过了调味料市场井喷式发展的契机。

集团主业一路飘红,丰厚的家底让王银良生出向外扩张的野心。

2008年,公司内部改革呼声渐高,恰逢澳门豆捞火爆全国,十三香集团借势进军餐饮业。

图|二儿子

王银良在郑州开了第一家豆捞火锅店,准备一边做火锅生意,一边在店里售卖自家调料,可谓一箭双雕。

如果试验成功,后续还将在全国开500家店。

可惜丰满的理想,很快被骨感的现实狠狠打脸。

火锅店开了两个多月,门可罗雀,没有激起任何水花,不到三个月就黯然退场。

好在跟随王守义一路创业守家的王银良,及时醒悟,想到老父亲的临终嘱托,重心回归集团主业。

这一次,他把改革的焦点转向集团内部,进行了一系列人事、机构和生产线变革,让“王守义十三香”这个老字号的招牌重新发光。

放弃高歌猛进的狂奔,王守义在守业路上的慢与拙,让这家企业穿越周期,成为中式厨房中定海神针一般的存在。

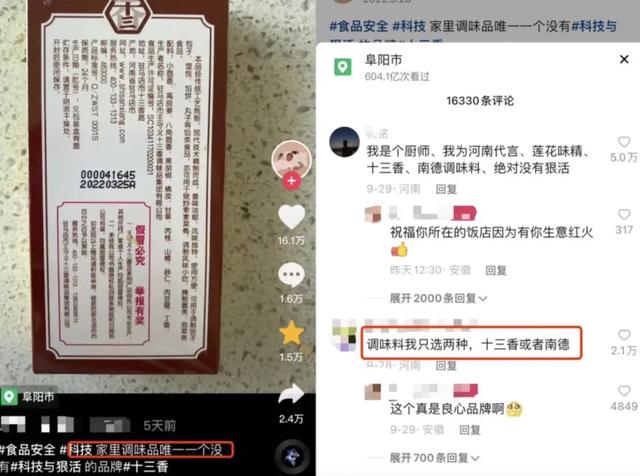

04写在最后2022年,打假主播辛吉飞,在社交平台揭秘食品工业中的“科技与狠活”,再次引发了国人对食品安全的担忧。

当人们纷纷把目光投向自家调料的配料表时,才发现“零添加”的十三香简直是现代食品工业一股清流。

这个默默陪伴了国人40年的品牌背后,是王家两代人近乎执拗的坚守,更是王守义老先生一生匠心的最好诠释。

除了早年的央视和高铁广告,王守义几乎没有宣传,王家人也没有公开露过面。

踏实做人,实在做事,时间自会证明一切。

诚如王守义的次子王银良所言:“有些事情外界会逐渐理解。”

—本文完—

文|秋楠琦 图片来源网络侵删