2024年还没有过半,中国在量子领域的好消息,可以说是接二连三。

首先是突破了一项世界纪录,什么呢?

将光纤通信波段固态量子存储的容量直接提升到了1650个模式数。

这个纪录看名字,就有点迷糊,总之就是量子存储的容量被中国科学家进一步提升。

这话虽然不够严谨,但可以这么理解。

这个消息还没有消化完毕,中国科学家就又拿下量子领域的一颗明珠——研发出了世界第一颗氮化镓量子光源芯片。

这颗芯片的成果在于,从之前的输出波长25.6纳米,直接就被拓宽到了一百纳米。

这个输出波长的拓宽,意味着量子光源芯片,可以进行单片集成了。

那么什么又是单片集成呢?

按照书面的解释是这样的:

单片集成电路是独立实现单元电路功能,不需外接元器件的集成电路。

这个解释说了和没说也差不多,看着还是迷迷糊糊。

用大白话解释一下,单片集成就是指将一个完整的计算机系统,给集中到一块芯片上。

比如计算机中的处理器,内存,各种接口,甚至是图像处理器等等的各种功能器件,全部都集中到一个块集成电路上。

这样就让一块芯片具备了一个完整的计算机功能系统、

结果就显而易见了,因为体积变小了,纳米相应的功耗就会随之变小,同时还会提高各项性能。

这种单片集成的电路,适合装在一些可移动的设备中,或者是嵌入式的设备中。

与单片集成相对的,还有混合集成,异质集成等等。

说到这里必须说明一下。

介绍关于量子领域的事情,是比较啰嗦的,这也是没有办法的事情,毕竟量子算是前沿科技,涉及的范围还广,那么使用的术语就多。

为了说清楚一点,也只能啰嗦一点。

关于这两项技术的突破,有了一定的了解之后,再来说一个小知识。

这两项技术是出自同一个实验室——电子科技大学与量子实验室。

而且这两项研究成果是在半个月内先后被攻破的。

为中国有这样的实验室点赞。

这两项研究成果合到一块,意味着一件事,量子互联网离人类的生活又近了一步。

接下来就说说为什么需要量子芯片

话说很多研究发明,都是在上一个技术走到极限,进无可进的时候出现的。

量子芯片也是一样。

目前的芯片遵守摩尔定律:

当价格不变时,每过18—24个月,集成电路上可容纳的元器件的数目约翻一倍,性能提升一倍。

长久以来,摩尔定律就是电子技术进步的一个指路灯。

而任何东西随着不断地发展推进,都会走到一个极限。

那么在摩尔定律下,也有这样的一个极限,就是在集成电路上的晶体管的尺寸。

比较集成电路就那么大,按照摩尔定律,这上面的电子元件会越来越多,这就意味着晶体管的尺寸就必须做的越来越小,才能放下越来越多的电子元件。

而晶体管的尺寸是不可能无限缩小的,以目前的技术来看,晶体管的尺寸已经接近他的极限了。

看看现在各种集成电路的加工设备,动辄上亿,甚至是数百亿的价格,就知道这里边的科技含量和其中的高难度。

晶体管的缩小不仅已经到达了极限,而且晶体管的尺寸到达纳米级的时候,就会出现量子隧穿效应。

这种量子隧穿效应不是个别现象,随着晶体管的进一步缩小,量子隧穿效应出现的次数就越多。

那么什么又是量子隧穿效应呢?

其实听名字也能感觉出来是什么现象,书面上的解释是:

像电子等微观粒子能够穿入或穿越位势垒的量子行为。

用一个形容可以做比较,就是一个人被四合院给挡在了高墙之外。

一般情况下,要么把墙炸了,要么翻过去,才能进入到四合院里边。

那么特殊情况就是直接穿过高墙进入到四合院内部。

在宏观世界中,隧穿基本上是不可能发生,但在微观世界中,是可以的。

而晶体管中是有电流通过的,电流又是电子的定向移动形成的。

隧穿效应一旦发生,就意味着电子跑到别的地方去了,电子的定向移动必然会被打破,结果就是电流减小或者变的紊乱起来。

而计算机的计算,是依靠晶体管内的电流完成的,这就意味着这部发生了隧穿效应的计算机的计算结果不会准确。

如果发生隧穿效应的电子非常的多,那么结果会不会计算机爆炸呢?

这都是问题。

再有就是越来越多的晶体管集中到一块,就意味着这片集成电路上的热量是非常巨大的,计算机就要面临一个散热的问题。

散热问题解决不好,计算机的稳定性就要出问题了。

第三,越来越多的晶体管集中到一起,意味着能耗也就越来越多。

不说别的,就拿超算来说,下一代的超算,普通的电网已经无法给予它足够的电量,是需要建立一座发电站来给它提供电量了。

所以种种的限制,其实已经让传统的集成电路走到了一个极限。

这就需要换一个环境,来提高这个极限,这就是量子芯片。

所以目前很多有能力的国家,都开始对量子芯片发起了挑战,目的就是在未来的这项前沿科技中占据一席之地。

在这里补存一个知识。

目前芯片的集成度已经走到了几个纳米级了,再向下走就是原子级了。

现在的科学家判断,如果突破几个纳米级,进入到原子级。

纳米级的隧穿控制起来已经非常的困难了,一旦进入到原子级,按照现在的科技,线路之间的电子干扰就进入到了不可控的状态。

量子芯片的难度

其实看到量子这个词,就知道这种芯片的难度是呈几何倍的增加。

不止如此,量子芯片对于工作环境的要求还特别的高。

比如嘈杂的环境对于量子芯片是致命的,会导致需要保存的信息莫名其妙的丢失。

再有就是太高的温度,让量子芯片的工作出现难以控制的现象。

比如说,问它一个题,吃饭了吗?它偏要回答,刚从厕所里出来,身轻体健。

这就不对路了。

当然了对于这种现象,有对应的纠错方法。

比如一个量子比特(量子信息的单位)出现问题,用至少四个,或者几千个量子比特去修正。

看的是不是很迷糊,一个东西出现了问题,然后用同样的东西去进行修正?

这就是量子的奇特之处。

看不懂不要紧,只要知道有这么个方法就可以了。

至于原理,不要期望了解,因为背后是更多的未知知识。

其实量子芯片有很多种。

而光量子芯片的研究是从2008年在全球开始兴起的,目前世界上比较著名的大学,研究机构都对光量子芯片发起了挑战。

什么是光量子芯片呢?

简单的说就是用激光不断地在一张基片上进行照射,激光在这张基片上创造出几千甚至是上万的光子回路波导阵列,最终形成集成芯片。

这个说法虽然不够准确,但可以这么理解。

那么量子芯片的最终目的是什么?

有很多,但有一种是贴近普通人生活的,它叫量子网络。

量子网络

量子很复杂,其中介绍最多的被叫做量子纠缠,这同样也是量子世界中最为诡异的存在。

对于量子纠缠,其实很多人是从一个比喻中了解的。

量子纠缠就像是一对具有心灵感应的双胞胎,其中的一个做出什么,另一个不论是距离有多远,会做出相应的事情来。

那么利用这一点就可以建立起一个完全独特的量子网络来。

两个终端就是两个量子纠缠,对其中一个做了什么,处在另一端的终端就会显示出此刻对面的终端做的事情。

这个过程非常的快,快的以现在的技术还没有反应过来,两端的同步动作就已经结束了。

所以这就让量子网络,具备了快速和安全的特点。

毕竟现在的技术是无法截获这种量子纠缠的信息。

不过这种快速实现信息通信的手段,是不可能无中生有的,同样需要信息载体来进行传播。

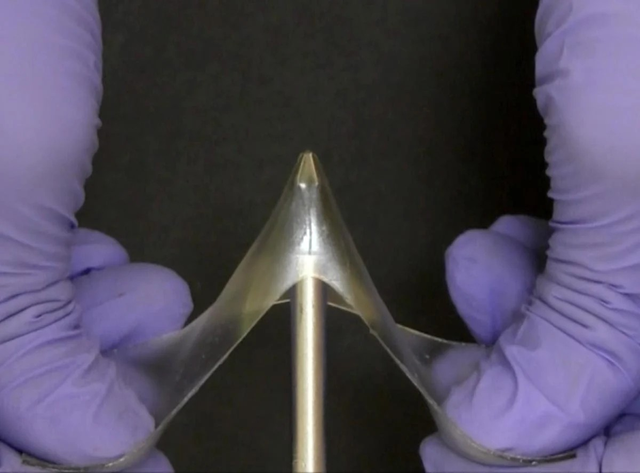

这个就需要一种量子光源器件的东西,这个器件就像是一盏灯,发射纠缠光子,然后将信息放在上面进行传播。

同时也就产生了量子光源芯片。

很多科学家对量子光源芯片进行了很大的投入,效果也是显著的。

比如非常稳定的25.6纳米的输出波长范围。

这句话是什么意思呢?

将接收端看成一个个的房间,而这些房间是用波长进行划分的,那么稳定输出25.6纳米的波长范围。

就意味着接收端,可以在25.6纳米波长范围接受信息。

这种成果是建立在氮化硅的材料上实现的。

而中国科学家研发的氮化镓量子光源芯片,采用氮化镓这种材料进行制作。

一举就将输出的波长变成了100纳米,这就意味着接收端可以利用的接收信息的房间变的更多了,让接收信息变的更加的简单。

而这项技术掌握在了中国的手里。

科学原理我不懂,只信中国人才劲。