在春风拂面的1950年四月,一纸命令如石投湖,激起千层浪。毛泽东主席亲笔签署,宣告人民解放军正式告别兵团制,开启军区时代的序章。此举,非同小可,它如同历史的一股清流,冲刷着战火纷飞的年代,引发了无数猜想与深思。

战鼓未息,烽烟仍在,何以此时做出如此决断?难解的谜团似乎埋藏在历史的尘埃之下,令人琢磨不透。然而,若细究淮海战役那段波澜壮阔的往事,或许能窥见一二。是战略的高瞻远瞩,还是制度的束缚松绑?国民党的兵团制未能振翅高飞,是否为这一决策投下先兆?

在那个风云变幻的年代,兵团制度如同一颗种子,在战火的洗礼中生根发芽。这一制度,源自国民党军早期的集团军概念,兵团之上,方面军林立;之下,军队遍布,它既是力量的象征,也是秩序的体现。在历史的长河中,兵团制度似乎承载着双方对于军事架构的共同理解与采纳,成为了抗争年代中的一种尝试与探索。

随着时间的推移,这一制度开始显现其深远的影响。国民党军为适应大规模作战的需要,更加依赖于兵团这一级别的指挥与运作。它旨在通过更高效的组织形式,实现对广泛战线的有效管理与控制。然而,天意弄人,历史的车轮并未如人所愿。

兵团制在纸面上的完美构想,遭遇了实际操作中的诸多挑战。在各派系错综复杂的国民党内部,兵团成为了权力争斗的舞台,每一个兵团之间不仅是合作的伙伴,更是竞争的对手。兵团制的引入,原本意图集结力量,统一指挥,但在派系林立、利益错综的实际情境中,反而加剧了分裂与内耗。

就在这样的背景下,解放军和国民党军在战场上展开了激烈的较量。两军之间,不仅是力量的对抗,更是制度与战略思想的较量。兵团制度,这一被赋予厚望的组织形式,在实战的熔炉中接受了最严峻的考验。而历史的答案,往往出人意料,它既是一个时代的见证,也是后来者深思熟虑的课题。

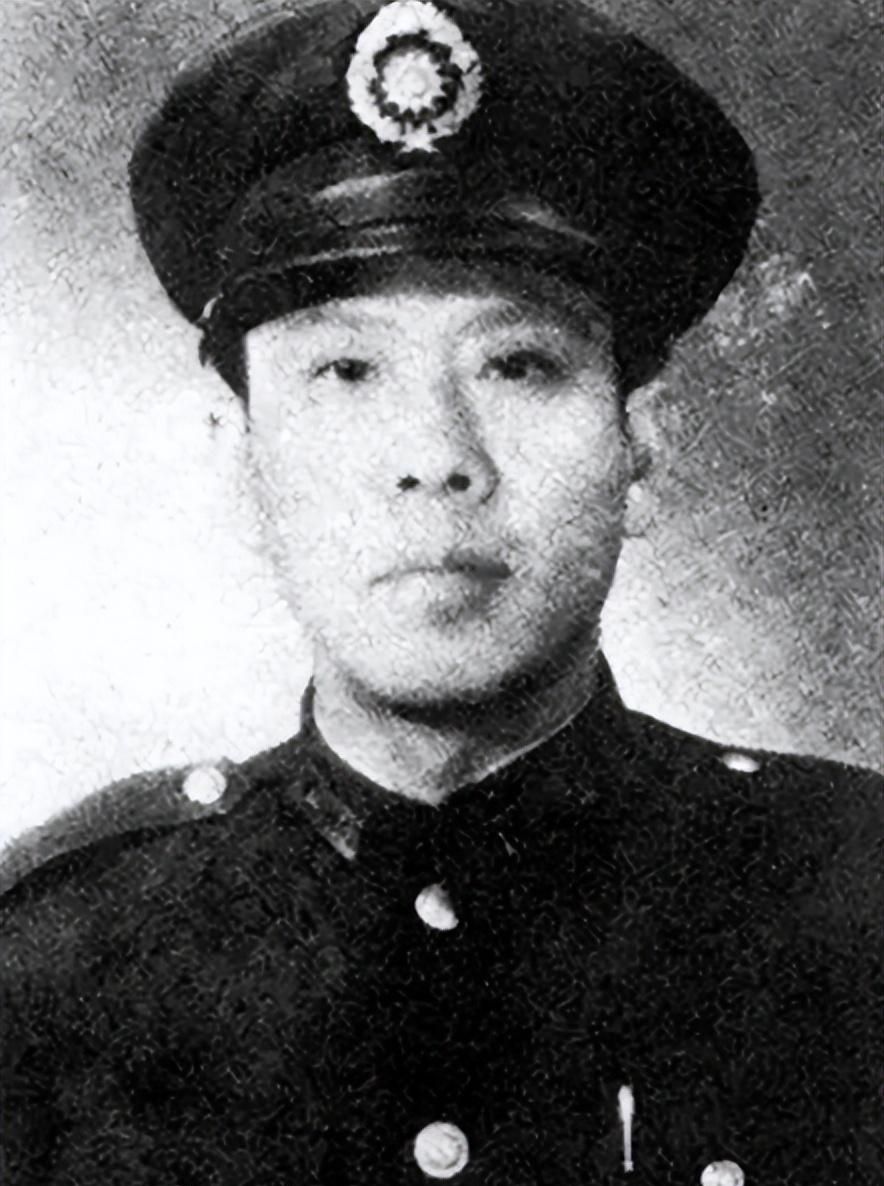

黄百韬,那个在解放战争烽烟中名声显赫的国民党将领,因其出众的军事才能而备受瞩目。然而,正当他的星途看似无限光明之时,兵团制度的桎梏却无情地束缚了他的双翼。晋升为第七兵团司令官的他,面临的不仅是战场上的敌手,更有来自内部的重重限制和挑战。

在兵团制的架构下,黄百韬的指挥权受到了前所未有的制约。兵团之间的相互竞争和猜忌,使得他无法有效调动资源,集中力量进行战略部署。曾经灵活多变、敢打硬仗的黄百韬,似乎一夜之间变得束手束脚,他的军事天赋和战术创新在兵团制的框架内无处施展。

更为严重的是,兵团制加剧了国民党内部的派系矛盾,黄百韬作为“外来者”,在这场派系斗争中处于极为不利的位置。他的命令往往受到质疑甚至抵制,他的战略意图不能得到有效执行。在兵团制的重重限制下,黄百韬的军事才能被极大地压抑,他的战术灵活性和指挥效率大打折扣。

在淮海战役这场决定性的较量中,黄百韬的兵团因为内部的不协调和外部的强大压力,展现出了前所未有的脆弱。兵团制不仅未能发挥出集中指挥的优势,反而成为了黄百韬和他的部队不断后退的枷锁。这位一度令解放军头疼不已的猛将,在兵团制的阴影下,渐渐失去了往日的光芒。

在那段波澜壮阔的历史里,黄百韬的孤军苦战,如同一曲凄美而悲壮的史诗。置身于兵团制度的铁笼之中,他的军事才智与勇猛,被无形的锁链紧紧束缚。兵团制的层层枷锁,不仅限制了他的战略自主权,更在不经意间剥夺了他与战士们骨肉相连的信任与协作。

在淮海战役的风云变幻中,黄百韬面临的不只是敌军的猛烈攻击,更有来自兵团制内部的诸多挑战。兵团之间的竞争与不信任,使得黄百韬的每一步都步履维艰。他的战略布局,往往因为指挥层级的繁琐与兵团间的非协作而难以实施,这种内耗式的摩擦,无疑削弱了黄百韬部队的战斗力。

黄百韬的苦战,亦是其军事智慧与人格魅力的真实体现。面对兵团制度的种种不利,他依然试图突破重重阻碍,寻找胜利的可能。然而,兵团制内部的指挥僵化、派系斗争以及兵力调度的不灵活,如同一堵又一堵看不见的墙,将他困于无形的囚笼。他的战术灵活性与创新思维,未能得到充分的发挥,而是在无数次的尝试与挫败中逐渐消磨。

孤军苦战的黄百韬,其实是那个时代的缩影。他的经历,不仅仅是个人悲剧的再现,更深刻反映了兵团制度本身的局限与问题。在国民党军中,兵团制的种种矛盾与弊端,最终导致了黄百韬等一众优秀将领的才华被埋没,他们的努力与牺牲,成为了历史的注脚,提醒后人深思军事制度与战略实施之间微妙而复杂的关系。

在同一片战火纷飞的天空下,粟裕的军事才华与兵团建制的矛盾形成了鲜明对比。粟裕,这位解放军中的战术大师,以其超凡的军事智慧和灵活的指挥艺术,巧妙地突破了兵团制带来的种种束缚,展示了一种全新的军事思想与指挥风格。

与黄百韬在兵团制束缚下的孤军苦战形成鲜明对照,粟裕能够有效地利用各个纵队之间的协同作战,最大限度地发挥集体战斗力。他的指挥不仅仅是军事命令的发出,更是一种艺术,一种让下属充分发挥主观能动性的艺术。这种对兵力的高效运用和对战术的灵活掌控,使得解放军在许多战役中都能以较小的代价换取最大的胜利。

粟裕与兵团建制的对比,如同明灯与迷雾,指引着一条军事指挥与管理的新路。在粟裕的实践中,我们看到了超越传统兵团制框架的可能,看到了军事指挥中创新与变革的力量。他的成功,不仅仅是战术上的胜利,更是对军事指挥理念的一次深刻革新,为后来的军事改革和指挥艺术的发展提供了宝贵的经验和启示。

在那个风起云涌的时代,毛泽东作出取消兵团制的决策,不仅仅是对军事组织形式的一次简单调整,更是深远战略思考的体现。这一决策背后,是毛泽东对战争本质、军队组织与指挥系统的深刻洞察,以及对中国革命胜利和国家未来发展的长远考量。

首先,毛泽东深知,在面对复杂多变的战场环境时,军事指挥系统的灵活性与高效性至关重要。兵团制的存在,在一定程度上限制了指挥官的自主权,减缓了决策与执行的速度。取消兵团制,意在精简指挥层级,提升军队反应速度与作战效率,确保在战场上能够迅速做出反应,适应战争的快速变化。

其次,毛泽东对内部统一和集中统一领导的重视,也是推动取消兵团制的重要因素。兵团制下的各种矛盾与摩擦,不仅消耗了军队的战斗力,也影响了党对军队的绝对领导。通过调整军事组织结构,毛泽东旨在加强党对军队的统一指挥,确保军队成为一个有高度纪律性和统一意志的铁拳。

最后,从更广阔的战略视野来看,毛泽东考虑到国家安全与发展的需要。随着新中国的建立,面对国际形势的复杂性,中国军队需要适应从内战到建国后的国防和军事改革。取消兵团制,向军区制的过渡,反映了毛泽东对未来国家安全环境的预判及军队现代化、正规化建设的深远规划。

毛泽东取消兵团制的决策,在中国军事史上留下了深刻的印记。这一历史性的转变,不仅体现了毛泽东深邃的战略眼光和军事智慧,更彰显了他对于国家未来和人民军队发展的深远考量。这一决策的实施,极大地提升了军队的指挥效率和作战能力,为中国的国防建设和军队现代化打下了坚实的基础。

然而,历史的车轮滚滚向前,每一次决策都是在特定历史条件下的最佳选择。从黄百韬的孤军苦战,到粟裕的灵活指挥,再到毛泽东的决策背后,我们看到了在复杂多变的战争环境中,军事指挥与组织形式如何影响战争的走向和结局。

这段历史给予我们的不仅仅是对过去的回顾,更是对未来的思考。它提醒我们,在面对新的安全挑战和战争威胁时,如何结合时代特征和科技进步,不断优化军事指挥体系和战斗力构建,是摆在每一个军事战略家面前的重要课题。只有不断学习历史,吸取历史经验和教训,我们才能更好地应对未来的挑战,保卫国家的安全与和平。