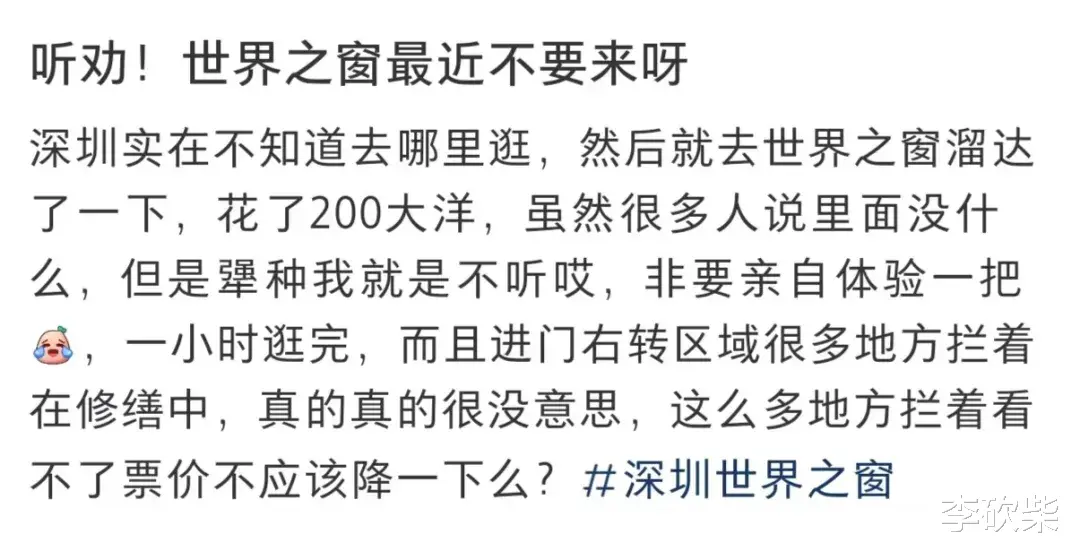

听劝文学这阵风终于刮到了世界之窗。

票价贵,场地修缮不能进,景观古旧粗制滥造,服务主打掏空钱包......无数人用自己的亲身经历去提醒和劝阻,主打能救一个是一个。

茫然的外地游客本着一个来都来了的心态,冲进去一通打卡,回来咂摸咂摸嘴,觉得一般般,给了个客观好评,过两天一看,评论区全是本地人的絮叨——

这有啥好看的?

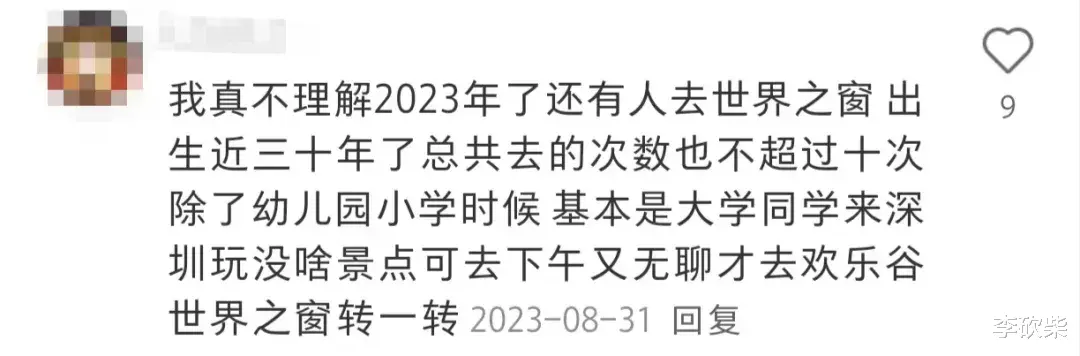

对土生土长的本地人来说,世界之窗就像是面点里的馒头,水果里的苹果,满汉全席里的清粥小菜,只有在没有选择的时候才会去转一转。

而其余时候若是要去世界之窗,一定是陪外地朋友打卡,但凡本地人自己跑去溜上几圈,怎么着都得收获几个莫名的眼神。

好几百的票价,有这个钱去长隆和迪士尼不行吗?

可好像也真的是这样。

作为修建了30年的老园区,世界之窗终究是跟不上现在的审美,微缩建筑被戏称为大号乐高,各国的知名建筑比例不协调,甚至有部分建筑都沦为了晾衣架。

作为没有什么游乐项目的参观型景点,门票贵不说,有些项目还得二次买票,走一天下来又累又没趣味感,疑惑自己为什么花钱逛了一天的公园。

破败感无奈却清晰的扑面而来。

外地游客一日打卡尚且还算新奇,有着主人翁意识的深圳人,宛如护犊子一般,不许别人骂,但自己开口时,却句句扎心字字见血。

外地人的评判都算客观,本地人的锐评才是真嫌弃。

世界之窗,似乎担不起这四个字了。

“您给我一天,我还您一个世界。”

正如它的广告语,世界之窗最原本的存在意义,就是给人们一个看世界的窗口。

在那个经济开始高速发展,时代的生命力旺盛又饱满的时期,人们对世界有着蓬勃的好奇心,却困于各种因素无法亲身体验世界之时,世界之窗向大众展示了世界的相貌。

那些原本存在于书本的国家和建筑有了真实的相貌,在脑海里形成了具体的形象,即便比例没有按实际尺寸复刻,即便看起来没有那么精致,但在网络不发达的年代里,这是人们看到世界的第一步。

正如深圳作为第一个经济特区,成为中国的对外名片一样,世界之窗作为深圳的一张重要名片,以可视的形象展示着改革开放的成果。

比起旅游景点,世界之窗的象征意义和激励作用要更加重要,只有看到世界,才会想要走向世界,作为链接国内外的窗口,世界之窗并未辜负其窗口之名。

但随着国家发展和网络普及,人们看世界的窗口不断增加,社交媒体,自媒体,无数人走出国门,看到了真实的世界,世界之窗不仅失去了原本的作用,还要因为落后而遭受嫌弃。

被质疑,被嫌弃固然令人遗憾和无奈,但形成这种现象,反而证明了改革开放的成功,证明了世界之窗最原本的意义已经达成。

因为微缩世界,才点燃了想要探寻真实世界的火光,我们不需要虚假的,微缩的世界,是因为我们已经有了走向真实世界的能力。

仅30年,世界之窗的口碑便产生了极大的两极分化,一方面固然源于它的落后跟不上时代发展的潮流,但另一方面则反向证明了国家发展之飞速和繁荣。

欧美国家早期的资本积累使得城市化发展趋于成熟,许多外国人过着与父母一般无二的生活,也因此,他们对中国的理解还停留在过去。

那个他们印象里的贫穷,落后,危险的国家。

不只是外国人,即便是在十几年前也有相似的言论,某节目吐槽大陆民众消费不起茶叶蛋,即便知道是造谣,也不免为这种言论感到可笑又无奈。

而当他们真实的来到中国后,才彻底为中国的发展感到震惊,便利的支付方式,平稳的高铁,四通八达的公共交通,随处可见的监控带来的安全感,而这些,在他们的国家都没有实现。

中国,真的复兴了。

我们不再需要通过窗口去看世界,因为连接世界的早已不再是窗口,而是广阔的天空,曾经从窗口探出的手臂,现在可以随意触碰到真实的世界。

但窗口并不会就这样失去它的存在意义,它将微缩景观融入新的游乐项目,形成独属于世界之窗的游玩路线,从而发展为综合性的娱乐和文化展示区。

不是纯粹的娱乐,也不是单调的观赏说教,面对有无数选择的新一代,世界之窗也并未放弃自己教育和展示的本质。

它正如同这个国家一般,探寻着向前发展的道路,于是窗口与世界重叠,不同的人便能够从仿造的微缩建筑上,看到不同的真实的世界。

而不同的世界,也总是会需要“世界之窗”,来为我们开启最初的震撼和精彩。

本文作者 | 鲸与鱼责任编辑 | 蓝橙策划 | 蓝橙