1977年,邓小平收到一封请求参加高考的信,里面写着“小平伯伯,我是刘少奇的儿子刘源,我想考大学……请求您的同意。”

刘源参加高考为什么要给邓小平写信呢?

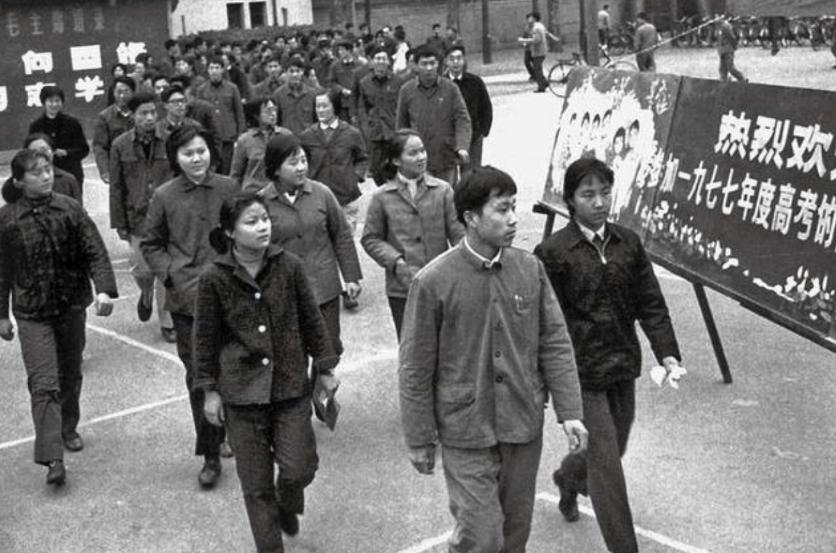

当年邓小平刚恢复工作,上任后的第一件大事,就是重启已停滞十年的高考,老三界都可参加这一届高考。

北京一家机械厂的普通工人刘源和几位同事一起,提交高考申请书。没想到被驳回了,理由是年纪超龄了。

刘源当时便想到,有可能是因为自己的家庭背景,那几位工友肯定是被自己给“连累”了。

于是,刘源给邓小平写了一封信,在信里说“……如果是我自己没考上,那是我自己能力不够,如果因为家庭背景原因不让我考,那我不服气……”

邓小平看完这封信,当场批示给北京教育局领导,在高考前几天,刘源和几个工友拿到北京高考的最后几个考位。

刘源是刘少奇最小的儿子,从小接受的教育便是“男子汉,不怕吃苦受累”,虽然家里他最小,却从不溺爱,又因为是男孩,刘少奇对他格外严厉。

刘源13岁那年,经过刘少奇批准,进入中南海警卫队,表现优异,成绩突出,后来还曾进入国旗护卫队,参加国庆阅兵。

十年动乱初始,刘少奇被反动派带走审查,妻子王光美也被关押到秦城监狱,刘源也因此被护卫队退回家里。

当时刘源才是十几岁的少年,突逢大变,后来回忆说:“当时是难以忍受的喧嚣环境和巨大压力”。

当北京掀起上山下乡的运动风潮时,刘源报名参加,随着大部分青年一起,到农村去接受“再教育”。

1968年冬,17岁的刘源从北京来到山西白坊村,与他同行的,还有另外25个北京知青,他们也参加劳动改造,还顺带有监视刘源的任务。

在白坊村里,刘源白天参加生产劳动,晚上只要没有必须参加的批斗会,都会自己看书学习,看到身边的村民为了省钱,有了病痛都忍着,他甚至自学中医针灸,为村民们免费诊治。

在白坊村待了七年,刘源跟当地的群众建立了良好的关系,长年的辛苦劳作和营养不良让他病倒了,周总理得知后,特意过问,他才有机会回到北京养病,后来进入北京一家工厂。

两年后,刚好碰上国家恢复高考,刘源心中对知识的渴望也达到顶点。

当时,刘源父亲刘少奇还是“国内最大的走资派”,填写报名表时,已经想到自己的申请可能会被拒绝,没想到跟自己同时申请的工友也会被他连累。

刘源仔细研究过当时的高考简章,确定简章没有规定自己这样的家庭背景,不能参加考试,心里带着一点不服输,给邓小平写了一封信。

事情很顺利,刘源如愿参加当年的高考,没有辜负多年的苦读,考完后,他在填报志愿时填了两所学校,北京大学和北京师范大学。

高考分数出来后,刘源的分数都过线,北大因为政治原因,并没有录取他。

北师大招生老师周兴旺,选择刘源的档案后,经过学校革委会重重讨论,转换思路,将政治问题转化为身体问题,“体检过关,就能录取”,特意安排一场针对刘源的体检。

刘源的体检没有问题,顺利被北师大录取。

当刘源在北师大就读时,母亲王光美出狱,后来跟邓小平有一次碰面,王光美当面感谢邓小平对此事的批示,邓小平只是微微一笑,并未多说。

刘源毕业后,并没有选择留在北京,去了基层工作。7年的农村生活,让刘源想去更多的帮助那些底层人民。

刘源曾多次提到给邓小平的这封信,说自己曾经寄过两次信,都是因为高考。

寄第一封信时,父亲刘少奇还是国家副主席,刘源受学长所托,将一封建议废除高考的信放到父亲书桌上。

第二封信,就是为自己能参加高考,写给邓小平的这封信。

两次都是寄信给国家领导人,心境截然不同。

再次进入社会的刘源,在河南任职副乡长,在自己的岗位上兢兢业业,一步一步升迁,从副乡长,到副县长,县长,后来担任郑州副市长。

37岁那年,刘源被推选为河南副省长,虽然他当时并不在候选人之列,但当地人大代表们一致推举他。

人大代表们的想法很淳朴,他们需要刘源这样为民做实事,踏实肯干的人。

四年后,刘源被调任解放军武警部队,担任水电指挥部政委,后来又参与中国第十次大裁军,2006年授上将军衔。

如果没有1977年的那封信,刘源的人生会完全不一样,高考是他的人生转折点,而那封信,又起至关重要的作用。

参考资料:凤凰网——《刘少奇之子刘源:邓小平批准我参加高考》