最近网上冲浪,看到一些文章说淮海战役第三阶段,不是粟裕指挥的,而是华野参谋长陈士榘指挥的,原因是粟裕在第三阶段病情复发,不得已离开了工作岗位。

打开某百科,搜索“陈士榘”词条,也能看到同样的描述:第三阶段围歼杜聿明集团时,因粟裕疲劳过度病倒,他(指陈士榘)代行指挥,获得歼敌25万余人的最后胜利。

该描述引自一个较为权威的网站,被不少人信以为真,造成了不少误解,导致很多不明就里的人进行了再次传播。

淮海战役自始至终都是粟裕指挥的,这个本来应该是历史常识的事,为什么很多人都搞不清楚呢?这种说法最早出自哪里,出自谁人之口?

我们能找到的最早的这种说法的记录出自陈士榘上将的回忆录《天翻地覆三年间——解放战争回忆录》,不过,这种说法并不是出自陈士榘之口,而出自他在华野时的部下王德、秘书黄野松所写的文章《陈士榘在华东野战军》,这篇文章作为“附件”被收入。

在这篇文章中,二人写道:

“第三阶段最后围歼杜聿明集团时,粟裕在指挥中疲劳过度,病倒了,委托陈士榘指挥。他(指陈士榘)不分昼夜,亲临作战室值班,坐镇指挥,使他熟练的战场指挥才能得到了充分发挥,在淮海决战中做出了重要贡献。”

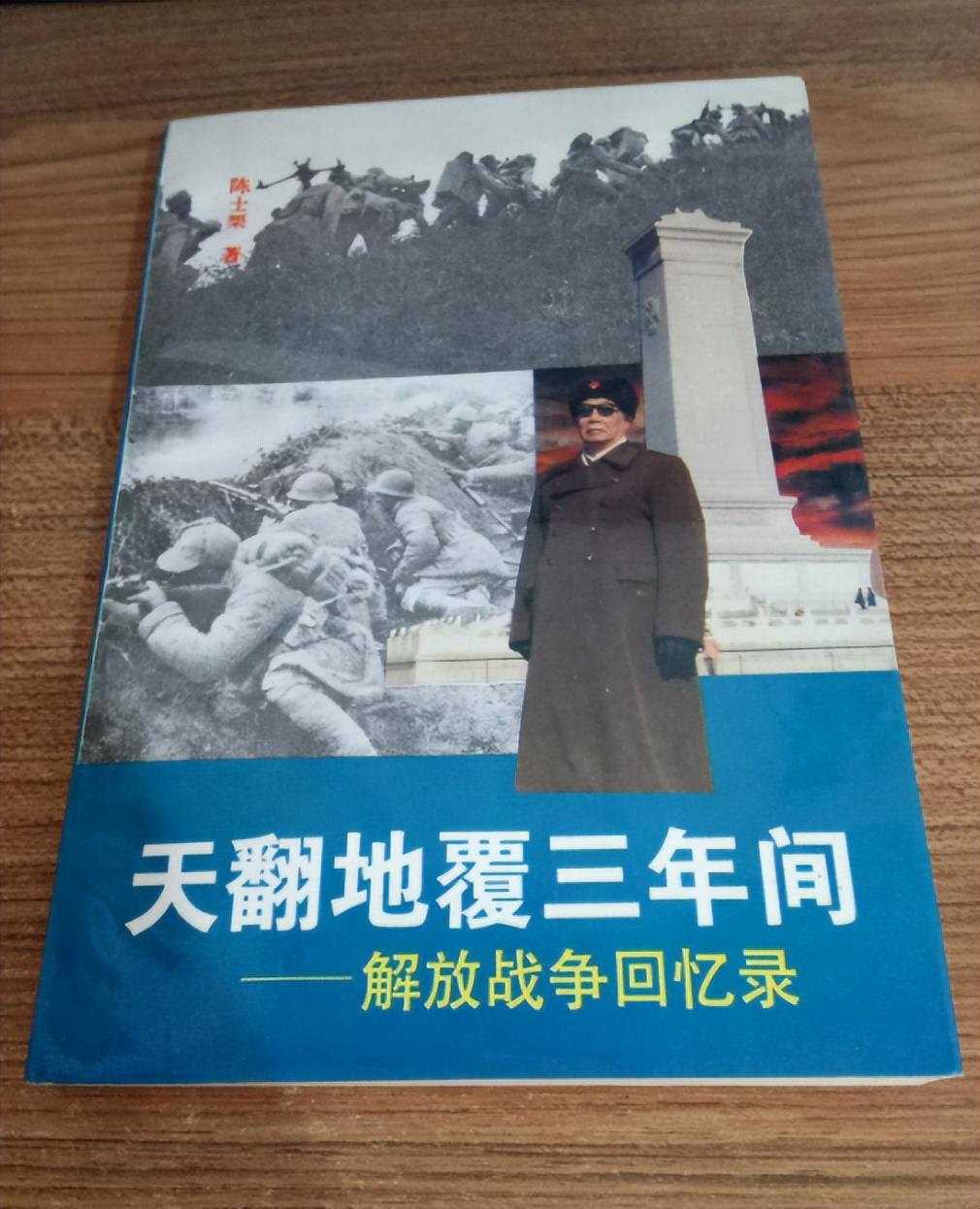

粟裕晚年写《粟裕战争回忆录》,正文对他指挥的淮海战役避而不谈,从济南战役直接跳到了渡江战役,用他的话说:“淮海战役是在中央军委和总前委直接领导和指挥下取得胜利的。淮海战役这个大题目要请小平同志来讲。”但他去世后,他的夫人楚青整理了一篇粟裕谈淮海战役的文章,其中有粟裕对第三阶段作战的设想和部署,并没有说粟裕在此期间病倒。

在《粟裕传》中,我们也找不到关于粟裕病倒,不能指挥的记载。《粟裕传》中确实提到了粟裕在淮海战役第二阶段压力太大,“度过了极度紧张的七天七夜”,期间病情恶化,但也明确说明了,粟裕在这种情况下还是在坚持指挥:“在追击杜聿明的时候,有几天实在支持不住了,他不得不躺在担架上指挥。”

12月15日,黄维兵团被全歼,第二阶段作战圆满结束。12月17日,粟裕就去了蔡凹村,留下了那张著名的总前委五人合影。此时,粟裕已经指挥我军完成了对杜聿明集团的包围,身体情况明显好转。

作为当时华野副参谋长的张震上将晚年写回忆录,也没有关于粟裕离开指挥位置的记录。据他回忆,早在11月28日,中央就给华野发来电报,指出徐州杜聿明集团可能会向两淮、武汉或者连云港方向逃窜。

有的同志认为应该严防徐州以东和两淮地区,但粟裕认为,杜聿明走两淮和连云港海路的可能性都不大,他更有可能沿津浦路西侧绕山区南下。这个片段在影片《大决战:淮海战役》中有精彩的还原和演绎。

这是粟裕在淮海战役第二阶段就做出的准确判断,也是第三阶段能够顺利展开的重要前提。

第二阶段任务(歼灭黄维,堵住杜聿明,阻击李延年刘汝明)完成后,为了留住华北的傅作义部,华野并没有立即发起对杜聿明集团的围歼,而是转而发起了政治攻势。

粟裕认为此时的形势已经非常明朗,我军已经占据了绝对优势,杜聿明无论如何是逃不脱的。他的精神压力一下子小了不少。

在战役的第三阶段,最重要的问题是什么时候发起总攻最为有利,《粟裕传》记载,1月6日,粟裕判断出杜聿明可能要拼死突围,于是决心趁着敌人内部调整,兵荒马乱之际发起总攻。这个总攻命令是由粟裕下达的。

作为当事人的陈士榘上将,在回忆中也并未说过自己曾经代替粟裕指挥过第三阶段的作战,他只说“歼灭黄维兵团后,我立即返回华野指挥部,参加部署指挥战役第三阶段”。

既然粟裕、张震、陈士榘这些亲历者都不知道粟裕“因病离岗”的事情,王德、黄野松作为旁观者,他们的说法来自何处呢?

退一万步说,就算粟裕真的在第三阶段期间病倒了,把指挥权交给了陈士榘参谋长,第三阶段胜利的首功之臣难道就不是粟裕了吗?

前面已经说过,粟裕在第二阶段准确判断出了杜聿明集团的逃窜方向,并完成了对他们的包围,此时情况已经非常明朗,大局基本确定,需要的只是最后的一击。就算粟裕离开了指挥岗位,也是他确定了第三阶段的格局和形势,他还是当之无愧的首功。

这样的事情在我军历史上确实发生过,在太原战役的最后阶段,徐向前元帅病倒了,把总攻太原的指挥权交给了路过的彭老总,让他来完成了这最后一击。但事后,人们提起太原战役,都认为这是徐向前元帅是当之无愧的首功,彭老总也从未贪天之功,说是自己指挥了太原战役。如果连这一点都搞不懂,别的也不必谈了。

其实,如果仔细看王德和黄野松的文章,我们就会发现,他们文章里值得推敲的地方不止这一处,比如,他们煞有介事地说:“外患不可怕,内忧的阴影笼罩,一时难以驱除。由于泗县没有打好,淮阴没有守住,华中分局的几位负责同志把责任都推到陈毅和宋时轮的身上,甚至有人批评陈毅不执行毛主席集中兵力打歼灭战的指示……”

他们所说的是1946年10月中旬到下旬,山野和华中分局在陈师庵召开的会议。

王德、黄野松所说的“七人批陈”,从历史记载来看是完全站不住脚的。首先,陈师庵会议不是一次会议,而是多次大会和小会,期间粟裕和谭震林因为要指挥涟水保卫战,并没有全程参加。

其次,据管文蔚回忆,这次会议的主题并非批评,而是总结和肯定,肯定我军三个月以来艰苦奋战的战果,以及消除埋怨和怀疑情绪,同心协力努力完成任务。

粟裕大将晚年回忆说,此次会议对增强军内外的团结,都起到了极为重要的作用。主要也是从团结而非批评的角度去看待陈师庵会议的。

从后来的结果看,这次会议在华野的历史上意义重大,促进了华中野战军和山东野战军的融合,是华野诞生前的重要事件。所谓的“七人批陈”,完全是一种偏激和片面的说法,距离历史真相太远。

王德、黄野松的文章中,还有一个非常奇怪的观点,他们说:豫东战役前,粟裕渡河南下的基本意图是一心一意消灭邱清泉的第五军,但邱清泉很狡猾,我军不好分割,粟裕提出几个作战方案都不能实施,日夜焦虑,冥思苦想,最后征询陈士榘和唐亮的意见,陈士榘建议佯攻开封,粟裕才下定了决心。

他们说:“由此可见,陈、唐的建议对粟裕改变打5军的决心,并定下打开封的决策,起到了促成和关键的作用。”把陈、唐变成了开封战役的原始决策者。

《粟裕传》里专门对他们的说法进行了回应:“他并不像有人说的那样,‘为一心一意打五军而冥思苦想’……”这里的有些人,指的就是王德和黄野松。

实际上,粟裕一开始就没有执意打五军,他之所以强调要打五军,是因为中央规定华野要以歼灭五军为夏季作战的目标,朱老总对此还亲自做过动员。粟裕后来回忆此事时说:我已经提出三个纵队暂不过江的意见,不能总是不同意中央的决定吧。

在打5军的条件不理想的时候,粟裕得到了开封兵力薄弱的电报,于是顺理成章有了“先打开封,后歼敌援”的方案,这个转变和陈士榘的建议并不大,因为粟裕从头开始就没有坚持过一定要打五军。

两人文章的错误不止以上这三处,限于篇幅不能一一评述,作者想说的是,粟裕是华野最重要的、不可或缺的灵魂人物之一,是我军历史上最重要的战将之一,也是中国和世界历史上不世出的名将,这一点有历史和人民为证,不容扭曲。