说起宗教,这是很多博主都不愿触及到的话题。但实际上,宗教在生活中的影响无处不在,就拿中国人最大的节日--春节来说,便是起源于华夏族的原始信仰与自然崇拜,由上古时期岁首祈岁祭祀演变而来,属于一种原始的宗教仪式:即人们通过在年初举行祭祀,祈求来年五谷丰登、人畜兴旺,之后才逐渐演变成各种庆祝活动。那么我们不禁要问,宗教的本质是什么?历史上为何又会发生三武一宗灭佛事件?

从宗教的本质看中国特色

很多时候,中国人往往被西方定性为无神论者,这让普遍有各式宗教信仰的西方人感到不可思议,在加上历史上封建王朝曾发生过三武一宗灭佛事件,所以便认为中国人是没有信仰,排斥“神”的。其实这完全是一种误解,自古以来,中国人对宗教的态度是开放包容的。

河南淮阳太昊陵

在中国的寺庙里可以供奉各式的神,可以同时享受香火,就比如河南淮阳的太昊陵,本是为祭祀“三皇之首”太昊伏羲氏修建的大型陵庙,但在陵园的北侧同样有独立的佛教系和道教系神仙供奉。再比如福建泉州,几乎在与十字军东征的狂热杀戮处于同一时期,作为当时东方第一大港的泉州,有30多种不同宗教的信徒在此贸易、杂居,友好往来。

对此我们不免疑惑,为何在国外频繁外泄极端思想的宗教,为何在中国就显得包容宽忍了呢?要探究这个答案就先要弄清楚宗教的本质是什么这个本源问题。宗教最初的面貌是对神鬼或自然力量的崇拜和祭祀,信仰本身不是目的,目的在于统合人心。因此传教者永远不会问你懂不懂,而是问你信不信。

一般人对于宗教的理解,往往只是局限于其中的某一面,只注意到宗教具有抚慰人心,寻找寄托的作用,却忽视了宗教所包含着的整合力量。因为宗教传播、发展的最重要动力,来源并不在于帮助人们找到了心灵归属,而是在于为统治者服务,即通过宗教回答一个问题:统治的合法性。

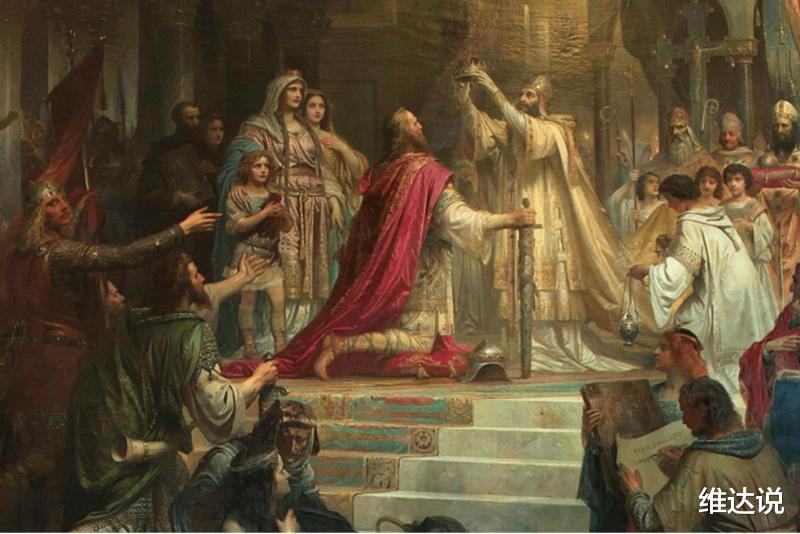

教皇为查理曼大帝加冕,授予他“伟大的罗马人皇帝”的称号。

这点可以在考古发掘中得到证实,所有人类的原始文明早期,一开始修建的大型建筑从来都不是王室宫殿,而是宗教性质的古建筑,比如古埃及人的金字塔、卡尔克纳神庙、玛雅人的祭坛、古希腊人的帕特侬神庙等。而在中国,夏朝尚神,商朝尚鬼,所以这两个朝代的祭祀都很活跃,不过由于木质建筑远不如石质建筑长久,所以遗存极少。

古埃及的卡尔克纳神庙

但盛行巫鬼文化的商朝是非常重视占卜的,几乎到了无事不卜的地步,甲骨文就是用于占卜记事的,大量商朝礼器的出土也说明了商朝重视鬼神的文化特征。但是鬼神并没能够保佑商朝千秋万代。周朝取而代之后便抛弃了商朝的巫鬼神话,提出了“天命”理论,以自己“受命于天”来解释自己取代商朝的合理性,确立自己统治的合法性。

而这个“天”就是“君权神授”中的那个“神”。不过这里的“天”却并非基督教里的上帝或佛教中的佛祖那样的人格神,“天”并不存在一个具体的形象,也不是一个实体。这种非人格化的神比之人格化的神,是向无神论发展的一个重要过渡。而且文王作易,周公定礼,不仅如何预测(祭祀)有了理论和标准、客观、可重复操作的方法,而且社会的方方面面都有了规则(周礼)。从此所谓的宗教祭祀就成了礼法中的一部分,受王法的监管。

再后来,天命观也发生了进一步的变化,《尚书·周书·蔡仲之命》中说:“皇天无亲,惟德是辅,民心无常,惟惠为怀。”天不再是纯粹的自然法则,而是一种道德秩序和民心向背的反映。因此从周朝开始,中国文化出现了从重视鬼神、天命到道德、人心变化的过程,以至于孔子见到“八佾舞于庭”时,都会爆粗口“是可忍,孰不可忍”。

用现在的话简单理解就是,周礼用礼法的形式赋予了周天子统御天下的合法性。这也是中国统治者为何不需要宗教来帮助统治,而西方却需要宗教工具来稳固统治的根本原因,中国政治上的早熟,甚至早熟到了在世界三大宗教诞生前,就找到了可以替代宗教的统治工具。

从春秋孔子的“敬鬼神而远之”到战国孟子的“民为贵,社稷次之,君为轻”,封建王朝的统治逻辑完成了一个从“敬天”到“爱人”的过程。到了西汉时期,汉武帝与董仲舒完成了三次对话,史称“天人三策”,最终“罢黜百家,独尊儒术”,从此儒家思想成为历朝历代的治国理念。“德治”和“仁政”成为了统治者的政治正确,绵延两千年。

这种统治理念的转变铲除了宗教最重要的生存土壤,因为统治阶层不再需要使用宗教这个工具来确保自己统治的合法性,儒家文化取代了宗教的位置,扮演着意识形态的角色。所以要统治华夏,就必须接受儒家文化。即便是元世祖忽必烈是蒙古人,想要稳固元朝也要加封孔子为“大成至圣文宣王”,清朝以关外民族身份入关,也不得不沿用儒家传统来统治天下,原因就在于此。

基督教在欧洲的“异化”发展

相较之下,我们不妨对比一下基督教的发展历程,便能够更清楚的明白这个道理。早期的基督教是反世俗政权的,号召犹太人反抗罗马暴政。也正因为如此,耶稣被钉死在了十字架上。因为这样不利于统治的基督教是肯定会被罗马帝国打压的,信徒被迫害也是必然。

但随着基督教内部派系分化后产生了温和派的一支后,罗马帝国的衰弱,也让帝国上层看到了基督教对于统治的价值,于是双方一步步走近,直至君士坦丁一世依靠基督教会的支持成为了西罗马帝国皇帝,作为回报,先与李锡尼颁布“米兰敕令”,后又于325年召开尼西亚会议,大力推行基督教,不仅授予基督教合法地位和许多特权,而且强行通过“三位一体”的信仰为正统教义,奠定了基督教的国教地位。

罗马斗兽场外墙上的君士坦丁大帝雕像

也因为君士坦丁一世是从罗马神话转换到基督教的第一个君主,被基督教世界尊称为君士坦丁大帝。到了中世纪时,基督教已经集神权、政权、财权为一体,已经不是我们现在看到的那种人畜无害,只会烧香拜神,礼拜祷告的宗教。它的权利甚至凌驾于世俗的王权之上,被革除教籍的德意志帝国皇帝不得不像狗一样去请求教皇的宽恕。

基督教会的财权更为它的政治实力提供了保障,十一税、赎罪券为教会聚敛了大量的财富,宗教裁判所把人送上火刑架更是广为人知。最终一直到14–16世纪的文艺复兴,理性的光辉让宗教的地盘不断缩小。然后欧洲又经历了宗教改革与启蒙运动,于是上帝开始变成只是制定规则的神,然后规则自行运作后便再与其无关了。到这里,无神论已经呼之欲出了。

文艺复兴时期的贵妇

当人类对理性的信仰代替了对神的信仰以后,宗教作为统治工具的时代就过去了,取而代之的就是各种意识形态:民族主义、自由主义、无政府主义、社会主义…… 而今天很多宗教的功能退化了,退化成了一种给普通人寻找精神寄托的工具——当然并非所有的宗教都退化成了这个样子,有的宗教依旧很强势——但是别忘了它曾经的样子,也别忘了它可能在什么情况下再次强盛起来。

要知道,只有在火器统治了战场之后,游牧民族才变得能歌善舞的。同样当统治者的合法性不再需要宗教来确认后,宗教也就失去了强大的土壤,所以在中国,只要各种神的存在,不影响到华夏文明的家国天下体系传承,便给予了最大的信仰自由,但如果宗教在意识形态、经济政治等层面影响到社会稳定的话,才会主动予以压制。

“三武一宗灭佛”事件的根源

中国历史上曾发生过的“三武一宗灭佛”事件便是如此。当时随着佛教的传播,佛教寺院开始享有经济特权,僧侣不但不从事生产,不服兵役劳役,而且拥有大量的仆役和田产,对社会经济和军事造成的影响日益凸显,因而引起世俗社会的不满,便有了这四次较大规模的灭佛事件。

但客观上“三武一宗灭佛”事件,在打击中国佛教发展的同时,也加快了佛教中国化的进程,四次灭佛之后,佛教开始主动与儒、道融合,逐渐承认儒家的纲常伦理,开始向世俗王权低头,并接纳了道教中的相关思想。所以佛道之所以能变得如此平和,根本原因是大一统的君主政体发展成熟,皇权不需要宗教加持,相反宗教对皇权只有锦上添花之效,而不能左右皇权。

最后维达认为宗教信仰在本质上应当是中性的,宗教之所以能被人们广泛接受,就在于最初的教义,都是鼓励人们相互关爱,而非相互仇视、敌对,这与人类的美好道德愿景相一致。教权永远不能凌驾于世俗的权利之上,宗教自由更不能放弃包容其他宗教信仰自由的底线,毕竟自由从来就不是绝对的自由。

上期回顾:成吉思汗统一蒙古草原时,为何克烈部与乃蛮部信仰的却是基督教?

备注:本文是维达原创作品,仅为一家之言,转发请注明【著作权归原作者所有及出处】,严禁抄袭。另文中配图部分引自网络,如有版权私联请删。