2017年12月3日,央视在综艺频道推出一档名为《国家宝藏》的节目。

这档节目,主要介绍“大国重器”的前世今生。

旨在让普通大众多了解国宝文物,拉近文物与普通人之间的距离。

在此基础上,也希望当代人能够在认同古文化的同时,建立属于自己的文化自信。

不得不说,央视的良苦用心得到了正面的回馈。

就以《国家宝藏》中穿插的音乐为例。

节目中,各种民族乐器依次亮相。

由著名作曲家、《国家宝藏》音乐总监关大洲作曲,《水龙吟》、《九州同》、《醉太平》、《象王行》、《破阵乐》等国乐,陆续在节目中亮相。

节目一出,国人纷纷醉倒在动人的音乐之中,各大网站争相转播。

悠扬的竹笛声入耳时,有人说,江南的杏花烟雨,风云变幻,仿佛就在眼前;

鼓乐阵阵时,有人说,恍若眼前有千军万马,整装待发,感觉战事一触即发;

维吾尔族乐器萨塔尔响起时,一股苍茫而辽阔的感觉扑面而来,让人犹如置身于黄沙漫天的大漠之中……

到了唢呐,留给听众的,除了震撼,就是灵魂的颤抖。

网友纷纷留言:

唢呐,永远的神;

唢呐一出,天下和;

唢呐一响,谁与争锋。

其实,关于唢呐的说法还有很多。

比如:

百般乐器,唢呐为王;不是升天,就是拜堂;

千年琵琶,万年筝,一把二胡拉一生,唢呐一响震乾坤。

还有一种,说唢呐是乐器中的“流氓”。

一则,在民间,不管是喜迎出生,还是婚丧嫁娶,都习惯吹唢呐,俗称“吹人生,吹人死”。

二则,只要唢呐一发声,其他乐器的声音基本上都会被它压制,没有立足之地。

然而,自从西洋乐器被引进国内之后,很多地方学习西洋乐器的氛围,超过了民族乐器。

加上,唢呐本就是非常接地气的乐器,农村禁止大办白事之后,在一定程度上,又压缩了唢呐的市场。

因此,这些年,学习唢呐的人越来越少了。

值得欣慰的是,在这样艰难的时刻,总有人,一直坚守着初心。

以弘扬民族文化为己任,用唢呐演绎出一幕幕动人的故事。

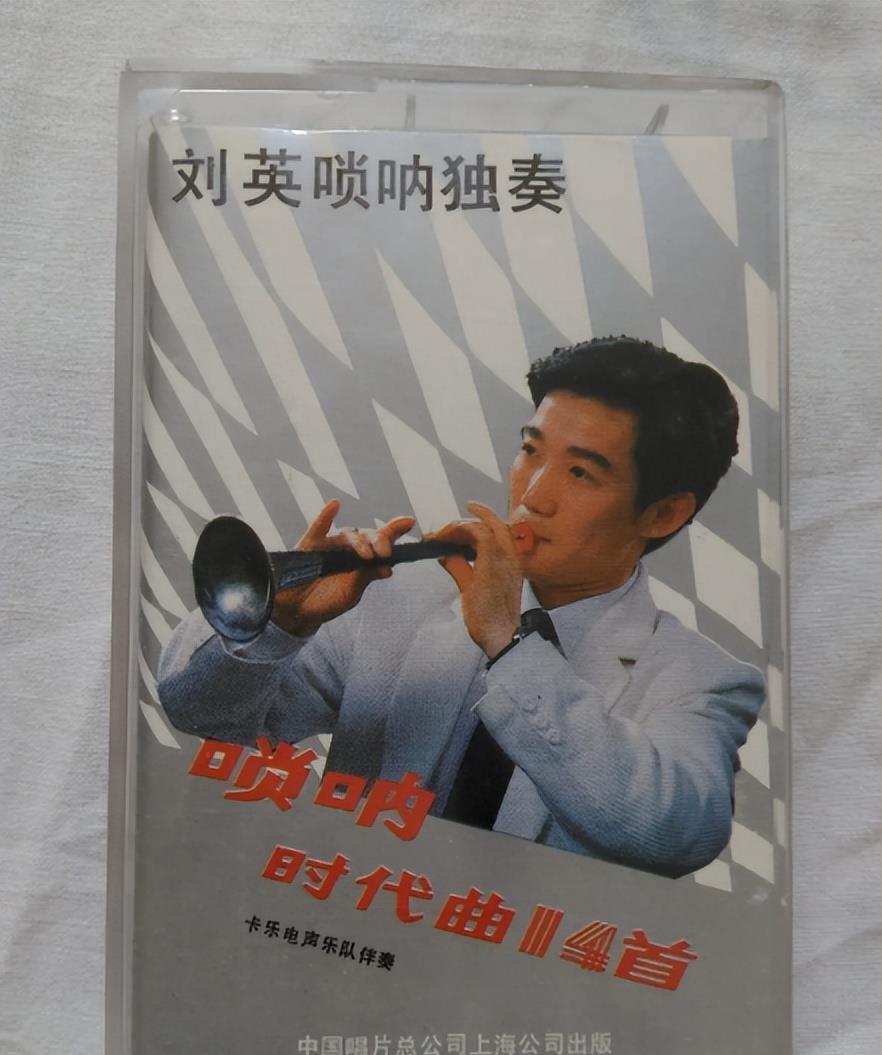

20世纪90年代初期,一代唢呐艺术家刘英横空出世。

他多次以精湛的技艺及感人的表演,震惊国际乐坛。

一曲“天乐”更是让他拿奖无数,预示着他成为唢呐届一颗冉冉升起的新星。

就在刘英在唢呐届展露头角时,在山东的一个戏曲世家,一个叫翟明菲的女孩出生了。

耳濡目染之下,翟明菲小小年纪,就爱上了戏曲和各种乐器。

并且学习到许多关于乐器的基础知识。

根据不同的演奏形式,民族乐器分为四种:

吹奏乐器、弹拨乐器、打击乐器和拉弦乐器。

而四种乐器,根据不同的原理,又有不同的种类。

吹奏乐器中,如横笛、竖箫等不带簧哨,是借助于气流吹入乐器,激起乐器本体振动而发生;

像唢呐、筚篥等带哨,是借助于气流吹入乐器时,需要通过哨片使乐器本体振动而发声;

另外,还有芦笙、葫芦笙、巴乌等,又称之为簧管乐器,则是气流吹入乐器时,通过簧片使乐器本体发声。

弹拨乐器中,古琴、古筝、扬琴和独弦琴等,称之为横式琴;

琵琶、箜篌、三弦琴、六弦琴、月琴、柳叶琴、阮、冬不拉等,被称之为竖式琴。

打击乐器通过发声体的不同,分为膜鸣乐器和体鸣乐器。

像羯鼓、腰鼓、铃鼓等鼓之类的膜鸣乐器,在制作过程中,将皮膜和革膜蒙在乐器上,演奏时,敲打皮膜或革膜发出声音。

而像云锣、木鱼、编钟等体鸣乐器,演奏时,直接敲打它们的本体而发声。

至于拉弦乐器,一般分为二弦和四弦。

像二胡、马骨胡、马头琴等,都是二弦琴;四胡、革胡、哈尔扎克等为四弦。

儿时的翟明菲什么都觉得新奇,什么都想学一学。

可能,这段时间对吹奏乐器有兴趣,她就学着吹箫、长笛或者唢呐。

过了一段时间,喜欢上了弹拨乐器,她便缠着大人教她弹古琴或者一弦琴之类的。

但是,翟明菲发现,不管她多么“见异思迁”,有三件事情,家中长辈却要求她必须坚持练习。

乐器是音乐的载体。

学习乐器,必须对“音”非常敏感。

翟明菲从6岁开始,每天必练项目之一,就是“听音练耳”。

不管长辈用什么乐器,吹出什么音来,翟明菲便按这个音高唱出一样的调来。

与此同时,还需要借助于击掌,或者是踏步,或者是打击乐器,练习节奏感。

另外,很多乐器的学习,还需要一个好的肺活量。

为此,翟明菲第二个每天锻炼的既定项目,就是练肺活量。

早起第一件事,除了在户外吊嗓子之外,她还要慢跑几千米。

有时候,还会用脸盆装水之后,将头埋进水里,练习憋气。

长年累月的练习,效果惊人。

别人吹唢呐,给人一种使出了吃奶的劲儿的感觉;

而翟明菲吹唢呐,却给人一种举重若轻的感觉。

练字,是翟明菲第三件必须要做的事情。

不管学习什么乐器,都需要一个人能够静下来。

而真正地静下来,就需要人坐得住,心能静下来。

即所谓的:心定、行定。

经过多年的磨练,如今的翟明菲,不仅写得一手漂亮的毛笔字,练字也成为她排解心中烦忧的有效途径之一。

长大后的翟明菲,才明白长辈们的良苦用心。

首先,长辈让她练习毛笔字,不仅仅因为,一手好字是一个人的门面;

更为关键的原因是,她小时候性子太跳脱,长辈们想以此锻炼她的心性。

其次,长辈们允许她今天学这、明天学那,只不过是见她有悟性,也喜欢与乐器为伴,有心在这方面培养她,探索她的真正天分所在。

长辈们觉得她已经被熏陶得差不多了,便让她挑选一种乐器,开始正规的训练。

可是,挑选什么乐器呢?

自从刘英在唢呐届声名远扬之后,便一直作为中外文化交流的一份子,应国外各地邀请,出国演出:

1995年,赴美国演出;

1999年,前往法国演出;

2000年至2001年之间,在日本巡回演出100多场。

此外,刘英不仅被载入“中国高级技术人才库”,在国际音乐管乐比赛中,多次荣获金奖、第一名等最高荣誉,还开始推出自己的原创唢呐曲目。

这些消息,对出生于戏曲世家的翟明菲来说,或多或少,会从大人们的言谈中,得知一二。

甚至,她每天都会练习刘英推出来的新曲,比如《正月十五闹雪灯》。

我们不知道,是因为翟明菲天生对唢呐有着特殊的爱,还是刘英的光芒,对她产生了一定的影响。

9岁的翟明菲,将唢呐选定为自己终身学习的乐器。

开始前往泰安的艺术学校,接受专业的训练和学习。

而在练习唢呐的路上,一切才刚刚开始。

学校里练习乐器的师哥师姐们非常多。

每天早上,大家都各自在校园内外,就近找地方,独自练习,互不打扰。

唢呐本就音调高亢,在旷野中,才能更加发挥它的音色。

翟明菲便时常在校外附近的小河边,或者林子里练习。

春秋天的时候,气候宜人,在花香鸟语间练功,甚至可以说是一种享受。

可到了夏天,除了空气闷热,还蚊虫繁多。

练得投入的时候,不觉得有什么。

可结束之后,身上被蚊虫叮咬的地方,就格外地痒痛难耐。

到了冬天,气温骤降,又是另一番“酷刑”。

为了方便按孔,不能带厚手套的翟明菲,不得不露出双手,顶着刺骨的寒风练功。

久而久之,她的手背全都冻伤了,有的地方甚至严重到化脓。

每每放假回家的时候,妈妈见了她的手,都心疼得直掉眼泪,想让她放弃。

但深知“台上一分钟、台下十年功”的翟明菲,并没有打退堂鼓。

当时的她,只是简单地渴望,有一天能够像长辈们一样,像刘英一样,成为舞台上的焦点。

直到,在老师的严格要求下,她对唢呐的爱,才倾注了自己的深情。

有人说,在民乐里面,唢呐是最难学的乐器之一。

因为,唢呐吹奏时,需要双手、嘴巴、舌头以及气息的全面配合。

翟明菲虽然有悟性,但基本功跟天赋并没有太大的关系,靠的就是长年累月的积累练习。

在家学习乐器时,长辈们严厉是严厉,但只表现在言语上。

可到了学校,师父的严厉,在言行举止中,全面体现了出来。

按错了音孔,或者按音孔时,手指太僵硬,又或者没有将音孔全部按满。

那么,音调都还没有落下来,老师手中的筷子,就已经落在了翟明菲的手指上;

气息配合得不到位,滑音、消音、弹音、颤音、叠音等发音混淆不清时,一口气还没有从唢呐里全部流出去。

老师的藤条,就已经抽在了翟明菲的屁股上。

幼年离家求学,被老师责罚后的委屈、想念家人的思绪,无处倾诉。

她唯一能做的事情,就是心情不好时,吹奏一些曲调婉转、悲鸣的曲子;

一旦情绪高涨时,就吹奏一些音调高亢、欢快的曲子。

渐渐地,翟明菲将心中的情感,借助于唢呐,得到了宣泄,也找到了吹奏唢呐的意义:

表达自己的真实情感。

也是在这个过程中,翟明菲逐渐领悟到吹奏唢呐的真谛:

原来,乐器,真的能够成为一个人灵魂的依托。

她对唢呐的爱,从让唢呐使自己发光发热,自觉地发展成为,一定要让唢呐发光发热,发扬光大。

翟明菲的进步,引起了老师的注意。

他们惊叹于翟明菲小小年纪,就能将自己的情感,与演绎的曲目合二为一,便更加重视她,开始教她更难、更高层次的技巧。

唢呐的演奏技巧,包括手上技巧和口腔技巧。

手上的技巧,就是各种指法。

相比较而言,口腔技巧,要难上许多。

包括口型,呼吸、气息的转换,含哨片的位置及力度等。

最初,翟明菲主要是通过模仿刘英等唢呐名家的演奏,来练习自己的基本功。

到了12岁的时候,老师见她的基本功已经练得差不多了,让她开始练习唢呐名曲《打枣》。

《打枣》是一首以唢呐演奏为主的名曲,取材于河北民间音乐,曲调活泼、欢快。

为了体现北方农民丰收时打枣的热闹情景,唢呐演奏者需要同时吹奏三种乐器,唢呐、卡管和含在口中的口弦。

除了用唢呐吹奏主旋律之外,演奏者要借助于唢呐、卡管和口弦,模仿男女老少的说话声、笑声及争吵声等,以此表现打枣场面的热闹喧哗。

因此,这首曲子的演奏非常难,不仅需要熟练掌握三种乐器的吹奏,还需要在演奏时,做到三种乐器的无缝衔接。

民间将这种吹奏技巧,称之为“三头忙”。

另外,因为是表现农忙场面的曲子,很多年轻人会觉得它很“土”。

所以,学校往届的师哥师姐们,都不愿意啃这块“硬骨头”。

翟明菲已经将唢呐视为伴随自己终身的灵魂乐器,她不想将老一辈艺术家的经典曲目遗弃,准备迎难而上。

唢呐和卡管,她平时都有练习,各自吹奏都没有问题。

唯一的难点,就是口弦。

翟明菲虽然接触过口哨,但整个含在嘴里的口弦却没有接触过。

她只能从口弦放在口腔内的位置、含口弦的力度等,最基础的东西开始学起。

为了早日攻克难关,按老师的规定,她每天含着口弦练习五个小时。

刚开始,一天的练习下来,嘴已经麻得没有知觉。

用翟明菲自己的话说,就是“感觉嘴已经不是自己的了”。

后来,翟明菲才知道,麻已经是最轻的“痛苦”了。

众所周知,口腔黏膜非常脆弱。

如果有硬物硌伤黏膜下层血管,又没有伤口的话,就会形成血泡。

口弦质地硬,含在嘴里练习时,与口腔长时间地摩擦。

几天之后,翟明菲整个口腔内都起了血泡。

长过血泡的人都知道,非常疼。

更别说,翟明菲嘴里磨出来几个血泡。

那段时间,她说话、吞咽口水都觉得是在受刑,更别说吃饭了。

没办法,她只能靠吃流食补充体力,减轻吃饭的痛苦。

经过六个月的艰苦训练,翟明菲终于能够将《打枣》这首唢呐名曲完美地演绎出来。

正所谓:念念不忘,必有回响。

2003年,学校的老师都觉得,翟明菲已经成为了一名合格的唢呐演奏员,鼓励她走出校园。

翟明菲在参加天津歌舞剧院的考核时,表演的曲目就是《打枣》。

在一众同样表演唢呐才艺,演奏的却都是流行曲目的唢呐考核者当中,翟明菲显得格外与众不同。

不出所料,当年,她就被以特殊人才引进的方式,正式进入天津歌舞剧院,成为民族乐团中的一员,担任唢呐演奏员。

在剧院的生活,除了自己每天练功,就是上台演出,积累经验。

没过多久,她就成了剧院的台柱子。

和剧院的其他乐器演奏员一起,像前辈刘英一样,受文化部委派,前往五十多个国家和地区,演出并承担唢呐的教学工作。

不管是美国芝加哥音乐厅、古巴国展中心,还是德国的不来梅和路德维希音乐厅,都留下了她演奏唢呐的倩影,和她吹响的嘹亮唢呐声。

作为戏曲世家的传承人,又因为对唢呐执着的热爱,翟明菲一直将传承和传播唢呐,当成自己的责任。

为此,作为发起人之一,她组成了天津歌舞剧院第一支民乐组合——”天乐“组合。

随着走的地方越来越多,她越发觉得,民乐不能与现实脱节,必须与时俱进。

不然,很容易被时代抛弃,被大众遗忘。

可是,怎么做才能与时俱进呢?

一次为孝敬父亲,改编曲目的经历,给了她新的启示。

2007年的春节,她与家人一起吃年夜饭时,父亲像往常一样,唱了京剧《智取威虎山》中的选段——《打虎上山》。

很快,一家人都跟着唱了起来。

从小在戏曲里泡大的翟明菲,很早就知道,父亲在音高的地方,唱得有些力不从心。

只是,以前的她并没有多想。

如今,长大了,心思更加细腻的她看得出,父亲有些落寞,不免心疼。

为了弥补父亲的遗憾,翟明菲开始构思,将这段京剧改编成唢呐演奏曲。

这样,父亲就不用唱,只需要用唢呐来吹奏就好了。

改编曲目并不是一件容易的事情。

既不能丢掉原曲的精华,也要加入自己独特的见解,还要适合唢呐演奏。

前前后后,她修改了几十遍,才达到自己满意的程度。

她一直记得,曲子改编好之后,她自己用唢呐吹奏了一遍并录好音,然后发给父亲听。

父亲只说:“还不错。”

后来,听母亲说,父亲当时听完录音后,激动得流下了眼泪。

原本只想让父亲留着作纪念的,没想到父亲却这么喜欢。

翟明菲突然意识到,或许,她发现了一条唢呐的新出路。

传统乐器式微,已经是一个不争的事实。

很多人对唢呐的影响,停留在红白喜事吹一吹那一套上。

如今,农村白事尽量从简,唢呐的出镜率更少。

很多唢呐艺术家一年到头,也不一定能接到一个演出。

说到创新,又谈何容易?

既然不容易,那就从相对简单的一些操作入手。

比如改编经典曲目,将不同风格的曲子都用唢呐吹上一吹。

至于能不能让唢呐焕发新的光彩,不尝试一下,又如何知道呢?

说干就干。

翟明菲立马创立了”东方茉莉“组合。

这个组合的宗旨,就是在传统的演奏风格上,发起创新,融合传统与现代元素,做到统一。

令她没有想到的是,”东方茉莉“的出现,很受大众欢迎,也得到了业界认可。

中央电视台音乐频道《风华国乐》等节目,多次邀请翟明菲带着”东方茉莉“参加节目录制。

可以说,翟明菲迎来了自己人生的高光时刻。

比如,2017年,电视剧《三生三世十里桃花》大火,片尾曲《凉凉》响彻大江南北。

翟明菲与“东方茉莉”组员、长笛演奏家弓鹏飞,经过研究改编,推出唢呐与长笛版的《凉凉》。

这首曲目在《风华国乐》播出后,深受广大听众的喜欢。

大家纷纷表示:“想不到唢呐也能吹出这么缠绵悱恻的曲调!”

2019年3月31日,《风华国乐》邀请了翟明菲与同名同姓的亲妹妹一同录制节目。

节目中,两姐妹,两把唢呐,双主唱,创新演绎了《九儿》。

不过,人们在惊叹两姐妹都才华横溢的同时,都纷纷露出惊异,父母竟然给两姐妹取一模一样的名字。

自2020年1月开始,因为疫情影响,很多线下活动被迫暂停,翟明菲的演出也受到影响。

最初, 她就宅在家中写写字、画会儿画,或者练习乐器。

但她始终放不下唢呐。

在朋友的提醒下,2021年3月15日,翟明菲在网上注册账号。

在只有百十来个粉丝的时候,开始直播吹唢呐。

她说:

哪怕有一两个人听到,就证明我没闲着,在发挥自己的光和热。

为了不让网友忘记唢呐的经典曲目,她会吹奏《百鸟朝凤》、《打枣》、《正月十五闹雪灯》等名曲串烧。

同时,也为了改变网友对唢呐的刻板印象,她还会吹奏更多自己创新的曲目,比如《葬花吟》、《凉凉》、《上山打虎》、《阿里郎》等。

网友们发现,她的唢呐,简直是万能的,什么曲子都能吹,不由得被她吸引。

如今,她在平台上的粉丝,已经接近40万。

电影《百鸟朝凤》中,蓝玉在吹奏唢呐方面,天赋异禀。

不仅天生肺活量大,而且悟性高,不管什么曲目,一学就会。

相比较而言,天鸣就逊色很多,要天赋没天赋,说聪明也不聪明。

但最后,焦三爷却选择天鸣作为继承人。

只因为,天鸣人真诚,学习唢呐的心,坚定。

焦三爷正是看中了天鸣这一点,他说,唢呐不是吹给别人听的,是吹给自己听的。

如果让翟明菲说出自己对唢呐的看法,她可能会说:

唢呐是吹给自己听的,也是吹给大家听的。

因此,直播时,不管有几个人听,翟明菲都会认真吹奏。

有的网友被唢呐吸引,问她如何学习唢呐,这让她看到了传统乐器崛起的希望。

面对网友各种问题,她总是耐心讲解;或者告诉网友,找正规老师教授。

有的网友被她的真诚打动,给她打赏。

可翟明菲转手就以粉丝的名义,将所有的打赏全部捐了出去。

有时是捐给灾区,没有灾情的时候,捐给山里的孩子买午餐。

她说:

让更多的人知道唢呐、了解唢呐的愿望已经达到了;至于打赏,就捐给更需要的人。

从6岁到32岁,翟明菲的唢呐情缘已经延续26年。

未来,定然是不离不弃。

以前,我并不喜欢小视频。

因为周围的朋友总是说,刷小视频会停不下来。

一刷起来,不知不觉地半个小时、一个小时、两个小时就过去了。

这让我觉得,小视频如同靡靡之音一样,只会消磨人的时间和意志而已。

可,当很多民间艺术家,或者非物质文化遗产继承者,开始借助于小视频的形式,传播非物质文化时。

我觉得,小视频也有可取之处。

在这个物欲横流的时代,我们更应该沉下心来,听一听传统乐器带来的,独属于我们华夏儿女血脉中的,天籁之音。

朋友们,你们说呢?

关注我@我是朱小鹿,阅读更多百万级爆文。

你好,我是朱小鹿博士,是90后,也是武汉大学博士,新加坡国立大学博士后。

主业一门心思搞科研,副业用零碎时间写稿。

用动人的笔触,写走心的真实故事。

关注我@我是朱小鹿。或者点赞、评论、私信我,互相探讨学习,一起努力蜕变,成为更优秀的人。